热交换器、电子发热源组件、运算设备和应用的制作方法

1.本发明涉及换热器领域,具体而言,涉及一种热交换器、电子发热源组件、运算设备和应用,特别是一种高效的热交换器。

背景技术:

2.高效的散热可以有效地延长电路的使用寿命、降低产品的故障率,并确保操作的安全性。在美国空军进行的一项调查中显示,多达55%的电子故障是由温度引起的,并且温度提高10度,可能会影响整个系统50%的寿命。这表明散热至关重要。但是,这对于很多企业而言是痛点所在。特别是大功率芯片冷却存在很大的痛点,传统的散热器无法解决该问题。

3.经典方案称为散热片。改善散热性能主要有两个方向,一种是增加热交换面积;另一种是使用热管。但是两者的空间都是有限的,不能满足大功率、例如风能中的igbt模块的散热要求,其热量可以达到几千瓦甚至几百千瓦。例如,前一种方式面临着超重的问题,并且不是仅仅大的面积就可以提高散热性能,它具有局限性。后一种方式也有局限性。

4.cn109556430a公开了一种铝制热交换器,包括金属管、进出水端、散热片;进出水端与金属管连接,散热片在若干个不同高度的横截面上均匀设有孔并穿过一对即两根在水平面的长度方向平行伸展的通热媒的金属管,其中散热片的横截面为连续或间隔分布的方波或弧形,且方波或弧形的顶部在一个平面上,此平面即散热片两个侧面即制热交换器的正面与背面各设有一块金属板与方波或弧形的顶部贴合固定;散热片的面是垂直于水平面的。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于设计一种高效、轻巧的热交换器,它可以用于风能(风力发电)、光伏发电、太阳能和高速火车等。

6.此外,本发明还旨在解决或者缓解现有技术中存在的其它技术问题。

7.本发明通过提供一种热交换器、电子发热源组件、运算设备和应用来解决上述问题,具体而言,根据本发明的一方面,提供了:一种热交换器,其中,所述热交换器具有基板和换热翅片,所述基板能够以其一侧安装到要进行换热的物体处,所述换热翅片构造在所述基板的其它侧上,以与周围环境进行换热,其中,所述热交换器还具有用于传递热量的传热器件,所述传热器件布置在所述基板处,并且工质流体被容纳在所述传热器件中。

8.可选地,根据本发明的一种实施方式,所述传热器件包括传热腔,所述传热腔构造在所述基板内,可选地,所述传热腔延伸到所述换热翅片。

9.可选地,根据本发明的一种实施方式,在所述传热腔内还构造有支撑结构,所述支撑结构一方面被构造成用于增强所述传热腔的耐压性,另一方面被构造成用于引导所述工质流体的流动,优选地,所述支撑结构形成或具有毛细结构。

10.可选地,根据本发明的一种实施方式,液态的工质流体所占全部传热器件的体积

比例范围介于5%至90%之间。

11.可选地,根据本发明的一种实施方式,所述传热器件还包括传热管,优选地,所述传热管形成或包括毛细管。

12.可选地,根据本发明的一种实施方式,所述传热管与所述要进行换热的物体相同侧地布置在所述基板内,或与所述换热翅片在相同侧地布置在所述基板上并且穿过所述换热翅片走向。

13.根据本发明的另一方面,本发明提供了一种电子发热源组件,其特中,所述电子发热源组件包括电子发热源以及上述任一种热交换器,其中,所述电子发热源为所述要进行换热的物体,所述基板以其一侧安装到所述电子发热源处。

14.可选地,根据本发明的一种实施方式,所述电子发热源组件还具有界面材料,所述界面材料被涂覆于所述电子发热源与所述基板之间。

15.可选地,根据本发明的一种实施方式,所述工质流体的充注高度不低于所述电子发热源的最低位置,优选地,所述工质流体的充注高度不低于所述电子发热源的热源中心位置,或者所述工质流体的充注高度不低于所述电子发热源的热流密度最大的位置,优选地,所述工质流体的充注高度不低于所述电子发热源的最高位置。

16.根据本发明的再一方面,本发明提供了一种运算设备,其中,所述运算设备具有上述任一种电子发热源组件。

17.根据本发明的又一方面,本发明提供了一种上述任一种电子发热源组件在交通控制、功率变换、工业电机、不间断电源、风电与太阳能设备,以及用于自动控制的变频器中的应用。

18.所提供的热交换器、电子发热源组件、运算设备和应用的有益之处包括:热交换器高效、轻巧、低热阻、温度均匀;它可以用于风能、太阳能和高速火车等。

附图说明

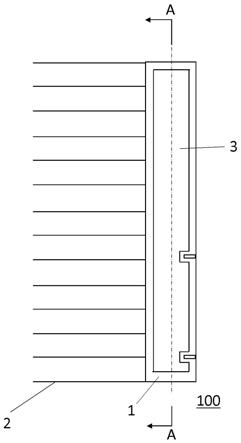

19.参考附图,本发明的上述以及其它的特征将变得显而易见,其中,图1示出了根据本发明的热交换器的一种实施方式的示意图;图2示出了根据图1的热交换器的一种实施方式的剖视图;图3示出了根据图1的热交换器的另一种实施方式的剖视图;图4示出了根据本发明的热交换器的再一种实施方式的示意图;图5示出了根据本发明的热交换器的又一种实施方式的示意图;图6示出了根据本发明的电子发热源组件的一种实施方式的示意图;图7示出了根据本发明的热交换器的一种实施方式的立体图;图8示出了根据图2的热交换器的一种实施方式的立体图;图9示出了根据图3的热交换器的一种实施方式的立体图。

具体实施方式

20.容易理解,根据本发明的技术方案,在不变更本发明实质精神下,本领域的一般技术人员可以提出可相互替换的多种结构方式以及实现方式。因此,以下具体实施方式以及附图仅是对本发明的技术方案的示例性说明,而不应当视为本发明的全部或者视为对本发

明技术方案的限定或限制。

21.在本说明书中提到或者可能提到的上、下、左、右、前、后、正面、背面、顶部、底部等方位用语是相对于各附图中所示的构造进行定义的,它们是相对的概念,因此有可能会根据其所处不同位置、不同使用状态而进行相应地变化。所以,也不应当将这些或者其他的方位用语解释为限制性用语。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等或类似表述仅用于描述与区分目的,而不能理解为指示或暗示相应的构件的相对重要性。

22.参考图1和图7,它们分别示出了根据本发明的热交换器100的一种实施方式的示意图和立体图。所述热交换器100具有基板1和换热翅片2,所述基板1能够以其一侧安装到要进行换热的物体处,所述换热翅片2构造在所述基板1的其它侧上,以与周围环境进行换热,其中,所述热交换器100还具有用于传递热量的传热器件,所述传热器件布置在所述基板1处,并且工质流体6(在图6中示出)被容纳在所述传热器件中。另外,图7中还可以看出基板1上的小圆孔,其用于固定与在下面还要阐述的igbt模块。

23.应当理解,换热翅片或者说翅片仅仅是本领域技术人员的惯常用语,其并不意味着本发明的换热翅片2一定要为翅的形状,其还能够被称为换热翼片、肋片或者笼统地被称为换热片,并且取决于实际应用地能够被称为散热(翅)片。所述换热翅片2能够构造成薄板形,并且彼此平行地、以规则的间距间隔开地构造在所述基板1上,这种设计方案能够大大增加换热翅片2的换热表面积,从而提高热交换器100的总换热效率。当然,根据具体的应用场合,其它的实施方式也是可行的。例如所述换热翅片2具有不同的形状、尺寸、布置位置,其彼此之间也可以不是相同的,这些都落入本发明的保护范围内。

[0024]“所述换热翅片2构造在所述基板1的其它侧上”中的“其它侧”既可以表示一个侧,也可以表示多个侧,同样视具体应用而定。在所述基板1通常为长方体的情况下,其安装到要进行换热的物体处的一侧通常为表面积较大的一面,以利用较大的传热表面积,而所述换热翅片2构造在与该侧相对置的一侧。为了获得更多的换热表面积,也不排除将换热翅片2还附加地或代替地构造在所述基板1的其它较小的面处。当然,要进行换热的物体也能够代替地布置在所述基板1的较小的侧面上。应当注意,要进行换热的物体可以不为1个,而是能够同时为多个。

[0025]

另外,工质是指能够实现热能和机械能相互转化的媒介物质,是实现热、功转换的工作物质,故简称工质,为本领域技术人员的技术用语。在工质流体6应用于热交换器的场合下,工质流体6作为传热媒介起作用,又称传热工质。当热交换器接收到热源的热量时,位于传热器件中的工质流体6(通常此时为液体)受热蒸发,并进而均匀地以蒸汽形式依附于传热器件的内表面处,热量再进而通过传热器件的内表面传递至换热翅片处,最终由换热翅片与周围环境发生热交换。通过在热交换器中利用工质流体6的液汽相变进行导热,导热过程中的热阻小,故能够获得可达实体铝的上千倍的导热能力,从而导热效率高,导致热交换器的换热效果非常好。

[0026]

工质的选择标准主要依据其热物理性质、安全性和环保性等。不同的国际和地区对环保性的要求不同,而选择标准有所调整。单从性能而言可依据其热物理性质选择,比较简便的办法是依据其沸点。本发明的传热工质或者说工质流体的沸点范围可以不低于-150摄氏度、-100摄氏度、-50摄氏度、-30摄氏度、-10摄氏度或者0摄氏度;可以不高于10摄氏度、25摄氏度、40摄氏度、60摄氏度、80摄氏度、100摄氏度、120摄氏度或者150摄氏度;或者

是上面所提数值的任意范围内,比如沸点范围介于-150摄氏度到150摄氏度之间、0摄氏度到40摄氏度之间、-30摄氏度到60摄氏度之间、10摄氏度到100摄氏度之间,或者-10摄氏度到80摄氏度之间。其中一示例里,工质沸点范围介于-50摄氏度到100摄氏度之间,例如,工质沸点范围介于-30摄氏度到80摄氏度之间。

[0027]

工质主要包括硅油、烃类、卤代化合物、含氧碳氢化合物等有机物,或者无机物或者它们的混合物。烃类包括含1到6碳的烷烃、环烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃。含氧碳氢化合物包括但不限于醚、酮、醇、酯类化合物,比如丙酮、乙醇、甲酸甲酯、丙二醇甲醚醋酸酯。无机物包括但不限于水、二氧化碳、氨气、氨水。而卤代化合物包括hfc(氢氟碳类)、hfe(氢氟醚类)、hfo(氢氟烯类)或其混合物等。其中hfc类包括hfc-23(cas:75-46-7)(cas为美国化学会的下设组织化学文摘社为每种物质所分配的编号)、hfc-32(cas:75-10-5)、hfc-41(cas:593-53-3)、hfc-43-10mee(cas:138495-42-8)、hfc-125(cas:354-33-6)、hfc-134(cas:359-35-3)、hfc-134a(cas:811-97-2)、hfc-143(cas:430-66-0)、hfc-143a(cas:420-46-2)、hfc-152(cas:624-72-6)、hfc-152a(cas:75-37-6)、hfc-161(cas:353-36-6)、hfc-227ca(cas:2252-84-8)、hfc-227ea(cas:431-89-0)、hfc-236cb(cas:677-56-5)、hfc-236fa(cas:690-39-1)、hfc-236ea(cas:431-63-0)、hfc-245ca(cas:679-86-7)、hfc-245fa(cas:460-73-1)、hfc-365mfc(cas:406-58-6)和hfc-c-447-ef(cas:15290-77-4)等;hfe类包括hfe-125(cas:3822-68-2)、hfe-134(cas:1691-17-4)、hfe-143a(cas:421-14-7)、hfe-227me(cas:2356-62-9)、hfe-245mf(cas:1885-48-9)、hfe-245mc(cas:22410-44-2)、hfe-254pc(cas:425-88-7)、hfe-356mec(cas:382-34-3)、hfe-356mff(cas:333-36-8)、hfe-7000(cas:375-03-1)、hfe-7100(cas:163702-08-7/163702-07-6)、hfe-7200(cas:163702-05-4/163702-06-5)和hfe-7500(cas:297730-93-9)等;hfo类包括hfo-1123(cas:359-11-5)、hfo-1132a(cas:75-38-7)、hfo-1141(cas:75-02-5)、hfo-1216(cas:116-15-4)、hfo-1224ydz(cas:111512-60-8)、hfo-1225yee(cas:2252-83-7)、hfo-1225yez(cas:5528-43-8)、hfo-1234zee(cas:29118-24-9)、hfo-1234zez(cas:29118-25-0)、hfo-1234yf(cas:754-12-1)、hfo-1233zde(cas:102687-65-0)、hfo-1233zdz(cas:99728-16-2)、hfo-1336mzze(cas:66711-86-2)、hfo-1336mzzz(cas:692-49-9)、hfo-1243zf(cas:677-21-4)、3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟(nonafluorohex)-1-己烯(ene)(cas:19430-93-4)、(tridecafluorohexyl)ethylene((全氟己基)乙烯)(cas:25291-17-2)和3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-dec-1-ene(1h,1h,2h-全氟-1-癸烯)(cas:21652-58-4)等。

[0028]

从图1还能够看出的是,所述传热器件包括传热腔3,所述传热腔3构造在所述基板1内,或还可延伸到所述换热翅片中,由此所述工质流体6位于所述传热腔3内。通过所述传热腔3的构造不仅能够实现上述的传热原理,还能够实现所述基板1和进而整个热交换器100的轻量化。需要说明的是,在所述基板1内能够布置有一个大的传热腔3,或者布置有许多小的传热腔3(根据实际情况设计传热腔3的数量和位置),并且传热腔3能够是封闭的或者彼此连通的,以便获得不同的传热特性。

[0029]

此外,能够根据实际情况和工作条件来优化工质流体6在所述传热器件(例如传热腔3)内的充注量。液态的工质流体6所占全部传热器件、例如传热腔3的体积比例范围应不低于5%、10%、20%、30%、40%或者45%,应该不高于55%、60%、70%、80%或者90%;或者上述所提的

数值的任意范围,比如体积比例范围介于10%至90%之间、40%至60%之间、45%至60%之间、20%至80%之间、30%至70%之间。在其中一些示范例里,液态的工质流体6所占全部传热腔3体积比例范围介于10%至90%之间。在其中一些可选的示范例里,液态的工质流体6所占全部传热腔3体积比例范围介于30%至70%之间。特别是对于毛细型传热腔,可选的充注率范围处在10%至90%(体积比例)之间,例如15至75%;对于重力型传热腔,可基于以下考虑来优化充注量:在热源旁边有液相工质流体6。为了安全起见,充注量不能超过最大值,该值可以通过工质流体6的最坏(最高)工作温度下的密度与传热腔容积的乘积来计算。

[0030]

参考图2、图3与图8、图9,它们分别示出了根据图1的热交换器100的一种实施方式和另一种实施方式的剖视图以及相应的立体图。

[0031]

在所述传热腔3内还构造有支撑结构4,所述支撑结构4一方面被构造成用于增强所述传热腔3的耐压性,另一方面被构造成用于引导所述工质流体6的流动。此外,所述支撑结构4竖直地(图2)或倾斜地(图3)构造在所述传热腔3内。

[0032]

由此,在提高了所述传热腔3的压力阻力的同时,通过所述支撑结构4的不同的布置、取向实现了对所述工质流体6的引导,起到了通道的作用。特别是在所述工质流体6液汽相变完成传热之后回到液态的情况下(即冷凝液,工质流体6在重力式的热交换器的情况下通常在下部汽化,在上部冷凝,最后因重力而滴下,完成循环),通过所述支撑结构4的通道作用能够将所述工质流体6返回引导至预期的位置上。例如在图3中,支撑结构呈一定角度,工质流体6在流下时会倾向于朝左流。又如能够将冷凝液引导至较高功率的热源(特别是在同时存在有多个热源的情况下),以使整个温度均匀。其中,竖直和倾斜能够理解为在所述热交换器100的使用状态下的取向。另外,支撑结构在图中示例性地由薄板构造而成,并且将大的传热腔3划分成许多小的通道,支撑结构之间的空间要根据传热腔的材料和厚度、工质流体6的物理性质、工作温度和产品寿命等来设计。然而,如上所述那样,本领域技术人员能够根据实际情况对传热腔与支撑结构进行改型。

[0033]

可选的是,所述支撑结构4形成或具有毛细结构。应当理解,毛细结构所具有的毛细现象是指工质流体6的分子与容纳工质流体6的器壁(在此为支撑结构4)之间的附着力小于工质流体6分子之间的黏着力,由此工质流体6呈现为凸液面,由于这两种力的相互作用会使得工质流体6的液面上升。利用这种毛细现象,可以避免工质流体6在液态状态下由于重力而向下流动,从而更好地根据实际情况来控制工质流体6的流向,以例如更好地充满传热腔3(或之后还要提及的传热管5),从而在之后通过液汽相变进行传热时能够更快地将热传递至传热腔处。

[0034]

参考图4和图5,它们分别示出了根据本发明的热交换器100的再一种实施方式和又一种实施方式的示意图。

[0035]

从图中可以看出,所述传热器件包括传热管5。所述传热管5与所述要进行换热的物体相同侧地布置在所述基板1内(图5),或与所述换热翅片2在相同侧地布置在所述基板1上并且穿过所述换热翅片2走向(图4)。应当理解,在此或下面所述的传热管的实施方式能够与上面所描述的传热腔的实施方式相互组合。

[0036]

在这两种实施方式中,所述工质流体6位于所述传热管5内。由于传热管在传热时具有等温性,可将接收到热源(即要进行换热的物体)的热量由局部通过工质流体6的液汽相变传热展开至整个传热管和基板(包括换热翅片在内),故彻底克服了在型材散热器的情

况下,热量由热源处传导至整个基座过程中由于实体铝传导热阻造成的热量传导阻塞、基座表面温度不匀的缺点。

[0037]

此外,在图4所示出的实施方式中,能够在所述换热翅片2处开设有孔,以便于所述传热管5的穿过,这种实施方式的优点还在于增大了所述传热管5与所述换热翅片2的直接的接触表面积,使得热量能够更及时地传递至具有高效的换热能力的换热翅片2上。为了进一步利用这种优点,所述传热管5能够在所述换热翅片2处进行多次穿越,例如曲折形、蜿蜒形地来回穿过所述换热翅片2,从而能够获得更多的传热表面积。

[0038]

在该图中示例性地,将所述传热管5构造成u形,其中,u形的右侧支边部分地嵌接到所述基板1中,u形的底部位于下侧,u形的左侧支边穿过所述换热翅片2进行走向。应当理解,可以设置有多个类似的传热管5,它们在所述热交换器100的宽度方向上彼此独立地或者彼此连通地依次布置并且分别穿过所在的换热翅片,以便充分利用整个换热翅片2所在的立体空间。当然,这些传热管3彼此之间的实施方式能够是相同或不同的,例如它们能够以中间的传热管为基准对称地进行布置,或所述传热管3还构造成环形。

[0039]

在图5所示出的实施方式中,所述传热管5与所述要进行换热的物体相同侧地布置在所述基板1内,例如与该侧相齐平地布置在所述基板1内。由此所述传热管5能够最靠近所述要进行换热的物体进行布置,从而传热的过程能够尽早地得到发动。

[0040]

与图4所示出的实施方式类似地,可以设置有多个类似的、彼此相互独立或者连通的传热管5。从所述基板1的正面看,它们能够彼此以规则的间距间隔开地、彼此平行地倾斜地布置在所述基板1内。它们彼此之间的大小或其它特征也能够为不同的,以便适应所述基板1的形状。必要时,多个所述传热管5还能够交叠布置。

[0041]

与在图2或图3中所示出的实施方式类似地,所述传热管5也能够形成或包括毛细管。关于毛细管或者说毛细现象的解释和优点,请参阅之前实施方式所述的内容。

[0042]

关于上述各部件的材料和热交换器100的使用方式,示例性地,所述传热管5能够由铜制成,所述换热翅片2能够由铝制成,这种设置通常应用于计算机cpu的冷却。

[0043]

如果热交换器在基板1竖立的情况下进行使用,则热源能够放置在尽可能低的位置(如有必要、例如热源在实际情况中不能放置于较低位置的情况下,可利用反重力结构或热管将热向下传导),并且应位于重力式传热腔的区域内;或者应均匀地位于毛细型传热腔的相应区域内。如果热交换器在基板1水平的情况下进行使用,且如果换热翅片设计在基板的顶部,则既可以使用重力型也可以使用毛细型的传热腔,并且热源能够均匀地放置在相应的传热腔的区域内。如果将换热翅片2设计在基板1的底部,则能够使用毛细型传热腔,并且热源应均匀地放置在相应的传热腔的区域内。

[0044]

应当理解,上述各种实施方式能够彼此相组合,只要它们之间没有明显冲突。

[0045]

下面阐述了上述几种实施方式的实验验证:方案a采用传热腔3(和支撑结构4)作为传热器件;方案b采用传热管5作为传热器件,并且其与所述换热翅片2在相同侧地布置在所述基板1上并且穿过所述换热翅片2走向,方案c采用传热管5作为传热器件,并且所述传热管5与所述要进行换热的物体相同侧地布置在所述基板1内。

[0046]

采用四个加热器(即热源)用于评估原型热交换器的性能,每个加热器的功率为800w。加热器与热交换器之间的(热)界面材料为导热相变材料ptm3180(由霍尼韦尔提供)。

气流设置为500 cfm(立方英尺每分钟)。

[0047]

此外,充入工质为solstice

ꢀ®ꢀ

zd,充注量(即工质流体占全部传热器件的体积比)为40%。

[0048]

solstice

ꢀ®ꢀ

zd(一氯三氟丙烯,hfo1233zd)是一个高沸点(18.32c,沸点略低于室温)、不可燃的液体。其针对低压应用具有良好的热物理性能,同时环保性能突出,odp(ozone depletion potential,臭氧消耗潜值)接近0.0,gwp(global warming potential,全球变暖潜能值)值仅为1.0。solstice

ꢀ®ꢀ

zd被广泛认为适合于不同的冷热应用场景,特别是大型离心冷水机组,同时也可适用于中高温热泵机组用于提升热能的品位(即热能所含有用成分的百分率,如热能的转换效率高,中间环节少,则其品位就高),以及用于有机朗肯循环发电。最新的应用场景也拓展到电子冷却领域,其作为传热腔、传热管的工质性能突出。

[0049]

下表总结了结构特征和实验结果。 方案a方案b方案c基板尺寸/mm430x260x21.5430x260x12430x260x15换热翅片数量526448换热翅片尺寸/mm1.2x430x700.3x430x832x430x75换热翅片面积/m23.764.573.10重量/kg8.86.111.4加热器1/摄氏度82.587.264.5加热器2/摄氏度84.792.284.6加热器3/摄氏度87.090.793.1加热器4/摄氏度84.287.583.5温度差/摄氏度4.55.028.6换热翅片底部/摄氏度64.156.357.5换热翅片顶部/摄氏度47.639.545.0室温/摄氏度25.625.526.3

[0050]

从冷却效果、温度均匀性和重量的角度对每种方案进行了比较分析。

[0051]

如果比较方案a和方案b的结果,可以发现方案a的平均温度比方案b的平均温度低约5度,方案a的温度均匀性也优于方案b。方案b的翅片尖与室温之间的差为14度,较小。并且方案b的优点是重量轻。

[0052]

方案a和方案c之间的比较表明,方案a中加热器3的结点温度比室温高61.4度,但是方案c的该值最高为66.8度。此外,方案c比方案a重2.6公斤。

[0053]

本领域技术人员可以根据实际情况去选择各个方案,包括之前没进行试验但是也提到过的其它方案。

[0054]

参考图6,其示出了根据本发明的电子发热源组件200的一种实施方式的示意图。

[0055]

所述电子发热源组件200包括电子发热源8以及上述任一种热交换器100,其中,所述电子发热源8为所述要进行换热的物体,所述基板1以其一侧安装到所述电子发热源8处。电子发热源为在工作中发出热量的电子元器件、例如能够包括igbt模块、mos、芯片、cpu等。

[0056]

应当理解,所谓芯片即通常包含有许多条门电路的集成电路,其一般具有体积小、

速度快等特点,然而在运行过程中具有一定的发热量,特别是对于高功率或者说大功率芯片(例如igbt模块)而言更是如此。

[0057]

应当理解,图6中示例性地示出的是一种重力式的热交换器100连同电子发热源8的布置情况,其中,所述电子发热源8位于所述热交换器100的下部,并且所述工质流体6在所述传热腔3中的液面高度高于所述电子发热源8的高度。本领域技术人员能够如上所述那样对这些构件的具体布置进行改型。例如,将所述热交换器100水平放置或者躺卧式放置,所述电子发热源8可以位于所述基板1的其它部位处,经由将所述支撑结构4构造成毛细结构或者采用毛细结构的传热管的形式完成对所述电子发热源8的热量的传递。

[0058]

从图6中还可以看出的是,所述电子发热源组件200还具有界面材料(或者说热界面材料)7,所述界面材料7被涂覆于所述电子发热源8与所述基板1之间。热界面材料(tim)又叫导热界面材料或者散热界面材料,主要由金属和/或一些混合物构成。其中,金属有含铟含锗类的金属以及金属合金,也包括液态金属。混合物类的热界面材料包括但不限于将导热填料填充在有机介质中的混合物,这种填充的混合物包括导热膏、导热硅脂、导热凝胶、导热泥、导热垫片、导热相变材料、导热胶等。采用所述界面材料7能够提高在所述电子发热源8与所述基板1和进而与所述热交换器100之间的导热效率。

[0059]

附加或者代替地,能够通过在所述基板1上构造螺纹孔(例如能够从图1看出)以用于固定电子发热源的方式来与电子发热源连接。示例性地,所述电子发热源组件200能够为包括光伏、风电、核电、高铁中等设备中的绝缘栅双极型晶体管(igbt)及其组成的模块,其中,所述igbt或其组成模块运行时发出热量,igbt是由双极型三极管(bjt)和绝缘栅型场效应管(mos)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,是一种高功率芯片,是能源转换与传输的核心器件,其特性决定了其发热量必然很大,由此需要进行散热;igbt模块是由绝缘栅双极型晶体管芯片(igbt)和续流二极管芯片(fwd)通过特定的电路桥接封装而成的模块化半导体产品。igbt在工业应用方面包括交通控制、功率变换、工业电机、不间断电源、风电与太阳能设备,以及用于自动控制的变频器;在消费电子方面,igbt用于家用电器、相机和手机。由此,本发明还涉及一种根据本发明的电子发热源组件200(例如igbt模块)在交通控制、功率变换、工业电机、不间断电源、风电与太阳能设备,以及用于自动控制的变频器中的应用。

[0060]

在一些示范例里,在传热器件正常工作状态、正常放置情况下,液态的工质流体6的液位高度依据电子发热源8的位置来确定。其中一些示范例里,工质液体的液位高度不低于电子发热源8的最低位置,或所述工质流体6的充注高度可选地不低于(所述电子发热源组件200正常放置时)电子发热源8的高度,以便全面地对电子发热源8所发出的热量进行传热。另外一些示范例里,工质流体的液位高度不低于电子发热源8的热源中心位置。另外一些示范例里,工质流体的液位高度不低于电子发热源8的热流密度最大的位置。另外一些示范例里,工质流体的液位高度不低于电子发热源8的最高位置。其中,电子发热源8的热源中心与其热流密度最大的位置之间的位置关系要看电子发热源具体的封装结构,一般来讲,电子发热源8的中心即为热流密度最高。

[0061]

根据本发明的再一方面,本发明提供了一种运算设备,其中,所述运算设备具有任一种电子发热源组件200。运算设备(或运算单元等其它名称)应当广义地进行理解,其通常是指具有或利用电子元器件进行运算的装置或设备等。所述运算设备例如是家用计算机或

者说电脑、工业计算机(如工控机)、嵌入式计算机(如单片机)。其中,运算不仅包括算术运算,也涵盖了逻辑运算(与、或、非、异或等),以及移位、比较、传送等操作。应当理解的是,所有以上的优选实施例都是示例性而非限制性的,本领域技术人员在本发明的构思下对以上描述的具体实施例做出的各种改型或变形都应在本发明的法律保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1