一种自养菌水质处理系统的制作方法

[0001]

本实用新型涉及养殖系统技术领域,特别是涉及一种海水或淡水池养殖的自养菌代谢水质处理系统。

背景技术:

[0002]

自养菌(prototroph)是指能以简单的无机碳水化合物(如二氧化碳、碳酸盐)作为碳源,以无机的氮、氨、或硝酸盐作为氮源,合成菌体所需的复杂有机物质的细菌。此类细菌所需能量可来自无机化合物的氧化,亦可通过光合作用而获得能量。在池塘养殖过程中,池内的水产物在养殖过程中需要不停地汲取水份中的氧气,并进行排污;这会使得池内的水因生物代谢而产生污物,水质变差,同时水内的自养菌也无法获取相应的氧气。

[0003]

随着水产养殖户的增加,人们对水质处理系统的要求越来越高,水质处理系统能够快速的过滤掉养殖池水中的杂质,有效提高养殖池的水质,为广大水产养殖户带来较大的便利性。现有的海水或淡水养殖池,其水质的温度、含氧量及消毒除菌十分重要,尤其是养殖池内的水质经过长时间的养殖后,会产生许多有害杂物和秽物,如果不对水质进行及时地处理,会造成养植物的死亡。现有技术中的水质处理系统,存在一些问题,例如无法实现全自动化,在水质处理过程中,常使用人工投放药物的方式来对水质进行消毒,不仅对生物产生副作用,而且效果不佳,同时还需要人工进行操作,效率低下;若使用生物菌来处理,其成本较高。

[0004]

因此,针对现有技术中存在的问题,亟需提供一种结构简单,实现自动化处理,且能解决水质连续消毒且成本低的自养菌水质处理系统技术显得尤为重要。

技术实现要素:

[0005]

本实用新型的目的在于避免现有技术中的不足之处,而提供一种结构简单,能实现双重水质处理,使养殖池的水能进行持续并稳定地消毒,实现智能、自动化处理;同时,在水质处理过程,通过物理过滤和电极处理的结合,避免了使用药物进行处理所带来的问题,其具有实时性、成本低、节能环保等优点。

[0006]

本实用新型的目的通过以下技术方案实现:

[0007]

一种自养菌水质处理系统,包括外壳,以及设置在外壳内的进水泵、水桶、过滤装置、电极水质处理装置、出水泵、能量转换器和控制器;

[0008]

所述外壳下端部设有隔板,所述隔板将外壳内部空间分隔为两个空间,其中,隔板与外壳底板之间形成用于储水的水槽;隔板与外壳顶板之间形成用于放置进水泵、水桶、过滤装置、电极水质处理装置、出水泵、能量转换器的腔体;

[0009]

所述隔板上设有用于排水管道通过的第一通孔,所述水槽侧壁设有用于管道通过的第二通孔;所述能量转换器安装固定在腔体内壁,且能量转换器与电极水质处理装置连接;所述水槽内设有与控制器连接的水位传感器;所述进水泵、出水泵均与控制器连接;

[0010]

所述进水泵、电极水质处理装置设在所述过滤装置周侧,水桶设于过滤装置上方;

所述出水泵设于电极水质处理装置的出水端周侧;

[0011]

所述进水泵一端通过水管穿过外壳与养殖池连通,另一端通过进水管与水桶进水口可拆卸连接;

[0012]

所述水桶设有出水口,以及用于与进水泵连接的进水口;水桶出水口朝过滤装置方向设置,且与过滤装置的进液口相对应;水桶出水口处设有过滤网;

[0013]

所述过滤装置顶部开口且设置为进液口,过滤装置侧壁设有与电极水质处理装置的进水端相连的出液口;电极水质处理装置的出水端通过排水管道穿过隔板的第一通孔与水槽连通;所述出水泵的一端通过管道穿过第二通孔与水槽连通,出水泵另一端连接有穿出外壳外的出水管道,所述出水管道沿养殖池上方方向延伸设置,出水管道的管口朝向养殖池;

[0014]

所述电极水质处理装置为直筒状结构,包括壳体,以及两个分别与壳体两端连接的支撑架,所述支撑架远离壳体的一端设有用于水流通过的过流水孔,其中,与过滤装置连接的过流水孔为进水端,与排水管道连接的过流水孔为出水端;

[0015]

所述壳体内设有安装于壳体内壁的直筒状阴极管,以及安装在阴极管轴心处的阳极管,阴极管与阳极管通过设置在壳体内的线路腔与能量转换器形成连接;

[0016]

所述阳极管一端固定在支撑架上,另一端固定在线路腔内;阳极管与线路腔的连接处密封;所述阳极管与阴极管之间的空间形成空腔;所述空腔与进水端、出水端连通。

[0017]

具体的,上述水质处理系统,其通过设置外壳,在外壳内设置若干机构,来实现对养殖池水质的处理,其结构设计紧凑合理。

[0018]

具体的,通过在水槽内设置水位传感器,并与控制器连接,使其能够根据水槽内的水位来控制进水泵、出水泵的开启与关闭,实现智能化水流控制,从而使水质处理系统能够根据不同流速的情况下,合理进行水质处理。

[0019]

具体的,所述线路腔设置为防水腔体。

[0020]

上述技术方案的工作原理为:进水泵通过水管将养殖池内的水泵进水桶内,由于水桶的出水口朝下设置,且与过滤装置对应,在重力作用下会流至过滤装置内。通过在水桶出水口设置过滤网,可以初步过滤流水内的大颗杂质。同时,水桶与进水管为可拆卸连接,当水桶内杂质较多时,可便捷拆卸进行清洗。当流水进入过滤装置后经过滤装置侧壁的出液口流入电极水质处理装置;能量转换器是电极水质处理装置的电控部分,由其电路将220v交流电转为1~20a电流可调的50v直流电,其正负极分别接在电极水质处理装置的阳极管和阴极管上;当流水从电极水质处理装置的进水端流入,进入阴极管和阳极管之间的空腔,在阴极管与阳极管之间的电场作用下,水中的氯化物和溶解氧产生活性氧,对水进行消毒杀菌,并保留一定浓度的余氯和活性氧从出水端流至水槽内。由于水槽与出水泵之间连接,在出水泵的作用下,水槽内处理好的水被泵出,并经过出水管道流出。出水管道设置为管口朝上,当水流被泵出时,流水通过出水管道管口向上喷出,随后掉落至养殖池内,在朝上喷出的过程中,水在空气中可进一步氧化,使水携带更多的氧气回落至养殖池内,实现水质的智能化循环处理。当进水泵的流速过快/过慢,而使得水槽内的水过多/少,超过/低于预设的阈值时,水位传感器发送信号至控制器,控制器根据信号,对进水泵或出水泵进行控制,实现水槽内的水位平衡控制。

[0021]

具体的,水桶的设置,一是可以过滤较大颗粒,使过滤装置接收到的流水所含杂质

较小,提高了水质处理的质量;二是通过重力作用,使水桶内的水在重力作用下流入过滤装置,可以一定程度上实现节能环保。

[0022]

具体的,水质处理系统在整个水质处理过程中,包括物理处理及电极处理,实现水质的双重处理,进一步提高水质处理的质量。同时,整个过程可实现自动化控制,无需人工参与,减少人力成本,且结构简单,能实现养殖池内水的持续水质处理。

[0023]

优选的,所述出液口设于过滤装置侧壁的下端部。

[0024]

具体的,出液口设置在过滤装置侧壁的下端部,更有利于水在过滤装置内充分过滤后流出;同时,出液口设置在下端部,也符合结构设计原理,无需动力机构就能实现水的流动,使其充分流入电极水质处理装置中。

[0025]

优选的,所述出水管道的管口装有喷头,所述喷头朝养殖池方向喷水。

[0026]

具体的,喷头的设置,有利于水变成更小的分子,在空气中充分氧化后回落至养殖池,进一步增强水的含氧量。

[0027]

优选的,所述水槽内壁设有多个紫外灯灯管。

[0028]

具体的,水槽内设置多个紫外灯灯管,可以进一步对水槽内处理好的水进行杀菌消毒,进一步提高水质。

[0029]

优选的,所述阳极管与阴极管通过导线与能量转换器连接。

[0030]

具体的,阳极管与阴极管的通电,是通过线路腔内的导线与能量转换器的正负极相连接,实现电极处理。阳极管与线路腔的连接处密封,使得水流无法进入线路腔内,保证电路的安全,同时也保证整个线路腔防水。

[0031]

优选的,所述过滤网与水桶出水口为可拆卸连接。

[0032]

具体的,过滤网和水桶出水口为可拆卸连接,用户可根据需求选择不同滤芯的过滤网进行安装,进一步提高了水质处理系统的灵活性与实用性。

[0033]

优选的,所述水桶出水口的口径为水桶直径的1/10~1/5。

[0034]

具体的,水桶出水口的口径越小,流水的流速则控制得越慢;用户可根据实际的需求设计不同口径的水桶进行更换。

[0035]

优选的,所述阳极管为圆筒状。

[0036]

优选的,所述电极水质处理装置的进水端、出水端设置有螺纹,进水端、出水端通过螺纹分别与排水管道、出水管道连接。

[0037]

具体的,螺纹连接方式方便电极水质处理装置拆卸与安装,在检修时,仅需旋动即可将其拆卸,使用方便。

[0038]

本实用新型的有益效果:

[0039]

本实用新型提供了一种水质处理系统,该系统在整个水质处理过程中,包括物理处理及电极处理,实现水质的双重处理,进一步提高水质处理的质量。同时,整个过程可实现自动化控制,无需人工参与,减少人力成本,且结构简单,使养殖池的水能进行持续并稳定地消毒,实现智能、自动化处理;通过物理过滤和电极处理的结合,避免了使用药物进行处理所带来的问题,其具有实时性、成本低、节能环保等优点。

附图说明

[0040]

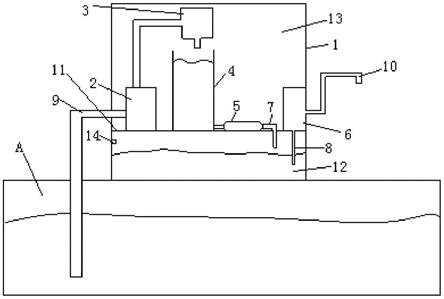

图1为本实用新型提供的水质处理系统的结构示意图;

[0041]

图2为本实用新型提供的水质处理系统的电极水质处理装置结构示意图。

[0042]

附图标记说明

[0043]

1外壳,2进水泵,3水桶,4过滤装置,5电极水质处理装置,6出水泵,7排水管道,8管道,9进水管,10出水管道;a养殖池;

[0044]

11隔板,12水槽,13腔体,14水位传感器;

[0045]

51壳体,52支撑架,52a进水端,52b出水端,53线路腔,54空腔,55阴极管,56阳极管。

具体实施方式

[0046]

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。

[0047]

如图1~2所示,本实施例提供了一种自养菌水质处理系统,包括外壳1,以及设置在外壳1内的进水泵2、水桶3、过滤装置4、电极水质处理装置5、出水泵6、能量转换器和控制器(图未示出);

[0048]

所述外壳1下端部设有隔板11,所述隔板11将外壳1内部空间分隔为两个空间,其中,隔板11与外壳1底板之间形成用于储水的水槽12;隔板11与外壳1顶板之间形成用于放置进水泵2、水桶3、过滤装置4、电极水质处理装置5、出水泵6、能量转换器的腔体13;

[0049]

所述隔板11上设有用于排水管道7通过的第一通孔,所述水槽12侧壁设有用于管道8通过的第二通孔;所述能量转换器安装固定在腔体13内壁,且能量转换器与电极水质处理装置5连接;所述水槽12内设有与控制器连接的水位传感器14;所述进水泵2、出水泵6均与控制器连接;

[0050]

所述进水泵2、电极水质处理装置5设在所述过滤装置4周侧,水桶3设于过滤装置4上方;所述出水泵6设于电极水质处理装置5的出水端52b周侧;

[0051]

所述进水泵2一端通过水管穿过外壳1与养殖池a连通,另一端通过进水管9与水桶3进水口可拆卸连接;

[0052]

所述水桶3设有出水口,以及用于与进水泵2连接的进水口;水桶3出水口朝过滤装置4方向设置,且与过滤装置4的进液口相对应;水桶3出水口处设有过滤网;

[0053]

所述过滤装置4顶部开口且设置为进液口,过滤装置4侧壁设有与电极水质处理装置5的进水端52a相连的出液口;电极水质处理装置5的出水端52b通过排水管道7穿过隔板11的第一通孔与水槽12连通;所述出水泵6的一端通过管道穿过第二通孔与水槽12连通,出水泵6另一端连接有穿出外壳1外的出水管道10,所述出水管道10沿养殖池上方方向延伸设置,出水管道10的管口朝向养殖池;

[0054]

如图2所示,其中,箭头表示水流方向;所述电极水质处理装置5为直筒状结构,包括壳体51,以及两个分别与壳体51两端连接的支撑架52,所述支撑架52远离壳体51的一端设有用于水流通过的过流水孔,其中,与过滤装置4连接的过流水孔为进水端52a,与排水管道7连接的过流水孔为出水端52b;

[0055]

所述壳体51内设有安装于壳体51内壁的直筒状阴极管,以及安装在阴极管轴心处的阳极管,阴极管与阳极管通过设置在壳体51内的线路腔53与能量转换器形成连接;

[0056]

所述阳极管一端固定在支撑架52上,另一端固定在线路腔53内;阳极管与线路腔53的连接处密封;所述阳极管与阴极管之间的空间形成空腔54;所述空腔54与进水端52a、

出水端52b连通。

[0057]

根据上述说明书的揭示和教导,本实用新型所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行变更和修改。因此,本实用新型并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对实用新型的一些修改和变更也应当落入本实用新型的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本实用新型构成任何限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1