一种红火蚁饲养装置

1.本实用新型涉及昆虫饲养装置领域,特别是涉及一种红火蚁饲养装置。

背景技术:

2.红火蚁(solenopsisinvictaburen)是一种极具破坏力的入侵生物,属于一种杂食性的土栖蚁类,因难以防治而得名,对人类安全、公共设施、农林生产和生物多样性都具有严重威胁。2004年在中国广东首次发现,之后入侵范围急剧扩大,目前已扩散至南方12个省(市),范围仍呈现扩大趋势,形势严峻。

3.红火蚁通过其带有毒液的腹部螯针攻击人,过敏及体质弱的人被其叮蜇后,会出现火灼般的疼痛感,随后会出现红肿、痛痒、高烧等症状,严重者还会出现休克甚至死亡,因此,红火蚁灾害引起了政府部门的高度重视。自红火蚁登陆中国大陆,至今十余年时间,各高校、科学院所及植保基层部门都相继对红火蚁展开各项观察和研究,但是红火蚁灾害发生的面积仍逐步扩大,新发区域爆发成灾,伤人事件时有发生。由于红火蚁的高危性,目前各地对红火蚁的防治均采用相同的扑杀做法,一经发现,政府会立即采取措施,但是,即刻扑杀会导致持续观察和红火蚁种群动态规律及行为学特性的研究活动被迫终止,更难以摸清红火蚁发生地的规律。而为了研究红火蚁的发生规律,首要解决的问题是其饲养问题,这就需要能够避免红火蚁的逃逸,确保红火蚁饲养过程的安全,但是,目前能够避免红火蚁逃逸的装置都会在红火蚁逃逸后导致红火蚁死亡,而减少红火蚁的存活数量。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的是提供一种红火蚁饲养装置,以解决上述现有技术存在的问题,能够形成多重防线来避免红火蚁逃逸,第一道防线不会对红火蚁造成损伤,使其回归到正常饲养位置,从而保证红火蚁的存活数量,只有在红火蚁突破第一道防线后才会利用第二道防线阻止红火蚁继续逃逸,以确保饲养过程的安全性。

5.为实现上述目的,本实用新型提供了如下方案:

6.本实用新型提供一种红火蚁饲养装置,包括敞口的饲养桶以及套设在所述饲养桶外部的水槽;所述饲养桶上部的内壁涂有第一特氟隆涂层;所述水槽内盛有水,所述饲养桶的外壁与所述水槽的内壁之间形成环形水带,所述环形水带的宽度至少大于红火蚁的体长。

7.优选地,所述饲养桶设置在所述水槽的中心位置。

8.优选地,所述饲养桶和所述水槽均为亚克力透明材质。

9.优选地,所述水槽的下部侧面设置有出水孔,所述出水孔上安装有橡胶塞。

10.优选地,所述水槽放置在装置架上,所述装置架为铝合金材质,其底部设置有车轮。

11.优选地,所述水槽的顶端设置有向内侧下部倾斜的环形边缘,所述环形边缘的上表面涂有第二特氟隆涂层。

12.优选地,所述饲养桶内径为60cm,厚度为7mm,高度为71cm;所述水槽内径为70cm,厚度为1cm,高度为16cm。

13.优选地,所述第一特氟隆涂层宽度为17.5cm。

14.优选地,所述出水孔直径为2.5cm,所述出水孔圆心到所述水槽底面的距离为1.25cm。

15.优选地,所述装置架长为79.5cm,宽为79.5cm,高为40cm。

16.本实用新型相对于现有技术取得了以下技术效果:

17.(1)本实用新型在饲养桶上部的内壁涂有第一特氟隆涂层,能够形成表面光滑、摩擦力极小的区域,使得红火蚁一般无法通过此区域,而回归到原有的饲养位置,形成第一道防线,第一道防线不会损伤红火蚁,能够保证红火蚁的存活数量,只有在红火蚁突破第一道防线后才会利用环形水带形成的第二道防线继续阻止红火蚁逃逸,以确保饲养过程的安全性;

18.(2)本实用新型饲养桶和水槽均使用透明材质,能够清楚的观察红火蚁的活动范围,方便开展红火蚁觅食、防御、筑巢等行为观测研究,以及进行蚂蚁种间竞争实验研究;

19.(3)本实用新型将饲养桶放置在装置架上,而且在装置架底部设置有车轮,能够方便移动整个红火蚁饲养装置;

20.(4)本实用新型在水槽的顶端还可以设置有向内侧下部倾斜的环形边缘,并且在环形边缘的上表面涂有第二特氟隆涂层,一方面能够使得红火蚁由饲养桶的顶端掉落后顺着环形边缘滑落到水槽内部,另一方面还能形成水槽顶部的阻挡,继续阻止红火蚁沿着水槽的内壁逃逸出水槽。

附图说明

21.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

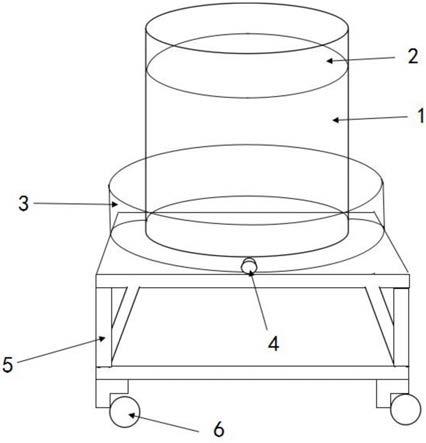

22.图1为本实用新型红火蚁饲养装置的结构示意图;

23.其中,1、饲养桶;2、第一特氟隆涂层;3、水槽;4、橡胶塞;5、装置架;6、车轮。

具体实施方式

24.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

25.本实用新型的目的是提供一种红火蚁饲养装置,以解决现有技术存在的问题,能够形成多重防线来避免红火蚁逃逸,第一道防线不会对红火蚁造成损伤,使其回归到正常饲养位置,从而保证红火蚁的存活数量,只有在红火蚁突破第一道防线后才会利用第二道防线阻止红火蚁继续逃逸,以确保饲养过程的安全性。

26.为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具

体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

27.如图1所示,本实用新型提供一种红火蚁饲养装置,包括敞口的饲养桶1 以及套设在饲养桶1外部的水槽3,饲养桶1的底面可以与水槽3的底面固定连接在一起(如采用粘接的方式),或者,饲养桶1与水槽3共用同一个底面,在饲养桶1与底面接触的位置密封连接,以形成饲养桶1内部与水槽3相互隔绝的空间,需要说明的是,饲养桶1和水槽3可以设置成截面为圆形的结构,也可以设置成截面为非圆形(如方形、三角形等结构);饲养桶1内部设置有红火蚁以及供红火蚁生存的土壤和食物;饲养桶1上部的内壁涂有第一特氟隆涂层2,第一特氟隆涂层2能够使得饲养桶1的内部光滑,显著降低其表面的摩擦力,如果有红火蚁顺着饲养桶1的内壁爬到第一特氟隆涂层2的位置,则会由于没有附着力而掉落回归到原饲养位置处,从而形成第一道防线,第一道防线不会造成红火蚁的损伤,能够保证红火蚁的存活量;水槽3内盛有水,饲养桶1的外壁与水槽3的内壁之间形成环形水带,环形水带的宽度至少大于红火蚁的体长,一旦有红火蚁由饲养桶1的顶部爬出后,就会掉落到环形水带中,从而控制红火蚁的继续逃逸,形成第二道防线,多重防线的应用能够有效的保证红火蚁饲养过程的安全性和可靠性。

28.进一步的,饲养桶1设置在水槽3的中心位置,也就是说,饲养桶1的外壁与水槽3的内壁之间的距离基本保持一致,此时,所形成的环形水带各位置的宽度基本一致(如果采用圆形饲养桶1和圆形水槽3),因为,饲养桶1顶端的每个方向均有可能有红火蚁的出没,均匀设置的环形水带能够有效接纳突破第一道防线的红火蚁,进而避免红火蚁逃逸到周围环境中。

29.饲养桶1和水槽3均为亚克力透明材质,能够清楚的观察饲养桶1内部的红火蚁的活动范围,方便开展红火蚁觅食、防御、筑巢等行为观测研究,以及进行蚂蚁种间竞争实验研究,并且,能够清楚的判断出红火蚁逃逸后到达的位置和损伤的红火蚁的数量。

30.如图1所示,水槽3的下部侧面设置有出水孔,出水孔上安装有橡胶塞4,因为在饲养一段时间后,不可避免的会有部分红火蚁掉落到水槽3内部,或者水质本身的原因,造成水槽3的水变质发臭,因此,需要定期对水进行更换,在更换水槽3内部的水时,只要拔下橡胶塞4即可进行清理,注水时,由水槽3的开口上部进行注入,方便快捷,也不会影响到饲养桶1内部红火蚁正常的饲养过程。

31.再次参考图1,水槽3放置在装置架5上,需要说明的是,可以在水槽3 与装置架5的顶面之间增设防滑垫,以避免移动装置架5时造成水槽3的滑移或脱落;装置架5为铝合金材质,具有较强的硬度和较轻的质量,并且在装置架5底部设置有车轮6,能够较为轻松的移动整个装置,以在室内环境下,变换红火蚁的光照、通风等因素,来研究不同环境下红火蚁的状态。

32.进一步的,还可以在水槽3的顶端设置有向内侧下部倾斜的环形边缘,环形边缘的上表面涂有第二特氟隆涂层,一方面能够使得红火蚁由饲养桶1的顶端掉落后顺着环形边缘滑落到水槽3内部,另一方面还能形成水槽3顶部的阻挡,继续阻止红火蚁沿着水槽3的内壁逃逸出水槽3(因为红火蚁掉落到水槽 3内部后可能不会立马失去活动能力,还有可能顺着水槽3的内壁向外爬出)。

33.本实用新型提供一种具体的红火蚁饲养装置的尺寸如下:

34.饲养桶1内径为60cm,厚度为7mm,高度为71cm;水槽3内径为70cm,厚度为1cm,高度

为16cm。

35.第一特氟隆涂层2宽度为17.5cm。

36.出水孔直径为2.5cm,出水孔圆心到水槽3底面的距离为1.25cm。

37.装置架5长为79.5cm,宽为79.5cm,高为40cm。

38.本实用新型中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1