一种常压下电晕放电的等离子体豆类种子处理装置

1.本发明属于种子处理设备技术领域,具体涉及到一种常压下电晕放电的等离子体豆类种子处理装置。

背景技术:

2.种子是现代农业的“芯片”,是确保国家粮食安全和农业农村高质量发展的“源头”,种子是农作物遗传因素的载体,种子的活力会影响植株生长发育的好坏和产量的高低。农业生产中一般对种子进行播前处理,杀灭种子所携带的病菌、防治苗期病虫害,缓解在生长、收获、贮藏过程中所造成的种子活力下降,使种子的活力得到一定的恢复,提高种子发芽率、增加幼苗营养、促进生长发育,从而实现苗全、苗齐、苗壮和增加作物产量的目的。

3.目前常用的种子处理方法为化学法,通过杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂以及生物源制剂等药剂处理种子,化学产品能够实现对种子表面的消毒杀菌,在一定程度上提高作物产量,但是化学产品的使用会对土壤和水质环境造成长久的破坏,还会通过食物链对人体产生有害的影响,而且种子抗病、抗旱、抗寒等性能难以得到整体提高。

4.随着人们生活水平的提高以及环保意识的增强,农业的绿色发展越来越受到人们的关注。有效减少化学药剂的使用,达到绿色环保节能的目标,逐步实现农业可持续化,成为农业现代化的发展必然要求。采用绿色无污染的物理方法对种子进行播前处理,作为一种新型农业技术,能够有效杀菌消毒、提升种子活力,将成为种子处理技术未来的发展趋势。

5.等离子态是继固、液、气之后的物质第四态,其体系中富含高能电子、离子、激发态原子、自由基等高能活性粒子,受到了来自新能源制备、环境保护、材料处理和航空航天等领域专家和工程人员的重视,而低温等离子体是一种利用气体放电在温和条件下产生的非平衡态等离子体,具有较高的化学活性和接近室温的气体温度,已经作为一种新型的分子活化手段,被应用于处理有机薄膜、医疗器具、生物体组织等热敏性材料。

6.低温等离子体中的高能活性粒子与种子充分接触以后,能够与种子表面存在的细菌、真菌等致病微生物相互作用,可以快速灭活真菌等致病物质;处理仅涉及种子的极浅表面,改性层的厚度常常只有几个微米或纳米级别,能够在不破坏种子活性的前提下提高种子表面能及亲水性,提高种子萌发活力;还能够有效影响种子内部激素平衡,提升其内酶活性及抗氧化能力,促进种子根部的生长,提高种子对低温和缺氧等逆境的耐受性。而且,使用低温等离子体技术对种子进行处理,零污染零排放,是绿色农业技术的代表,十分符合未来绿色农业发展方向。

7.因此,为满足种子的处理需求,结合低温等离子体种子处理应用的优势,基于电晕弥散放电的技术特点,提出一种常压下电晕放电的等离子体豆类种子处理装置。

技术实现要素:

8.针对上述问题,本发明的主要目的在于设计一种常压下电晕放电的等离子体豆类种子处理装置,通过高压电极与地电极的配合有效杀灭种子表面的细菌病毒、增强种子活力,提高种子处理的经济性,配合绝缘刷的转动,使种子处理的更加均匀全面。

9.为了实现上述目的本发明采用如下技术方案:一种常压下电晕放电的等离子体豆类种子处理装置,包括箱体,箱体设置为圆形,所述箱体的上方依次套接第一壳体和第二壳体,所述的箱体上部设置隔板,隔板的上方设置地电极,地电极上方设置绝缘刷,绝缘刷通过电机带动,所述的地电极包括金属盘,金属盘上开设抽拉槽,抽拉槽内设置金属板,所述的箱体上配合金属板的位置开设缺口,金属板的一端沿抽拉槽滑动,另一端设置在缺口的外部,所述第二壳体的顶端设置高压电极,高压电极与地电极在第一壳体与第二壳体内形成放电,所述的箱体侧面开设槽体,槽体内设置储料盒,隔板上对应储料盒的位置开设连续的下料槽,下料槽的上部对应金属板。

10.作为本发明进一步的描述,所述的高压电极设置为针

‑

板电极结构,包括金属圆盘,金属圆盘的的一面布满阵列式排布的针,另一面设置绝缘把手,所述的地电极与金属圆盘的针面相对应。

11.作为本发明进一步的描述,所述的第二壳体的上边沿内侧开设一圈凹槽,凹槽内套设金属圆环,所述的高压电极设置在金属圆环的上方,且高压电极的金属圆盘直径大于金属圆环的直径,金属圆环的高度大于金属圆盘上的针的长度。

12.作为本发明进一步的描述,所述的绝缘刷包括转轴,转轴的一端垂直向外发散的设置若干刷杆,刷杆的下方均匀设置若干刷头。

13.作为本发明进一步的描述,所述的隔板与地电极的金属盘中间位置均设置转孔,转轴的另一端依次穿过地电极的金属盘与隔板上的转孔,并伸入箱体内部,所述的箱体内部设置l型电机,转轴连接到l型电机的转动轴上。

14.作为本发明进一步的描述,所述的箱体内设置竖直的挡板,槽体位于挡板的一侧,l型电机位于挡板的另一侧。

15.作为本发明进一步的描述,所述的箱体外部均匀设置四根中空圆柱,中空圆柱的高度等于箱体、第一壳体、第二壳体的总高度。

16.作为本发明进一步的描述,所述的第一壳体设置为透明形式,采用透明玻璃制成,便于观察放电区域。

17.相对于现有技术,本发明的技术效果为:本发明提供了一种常压下电晕放电的等离子体豆类种子处理装置,在不使用化学药剂的情况下对种子进行处理,提高种子活力,通过融合电晕弥散放电技术,实在大气压下放电,避免昂贵真空设备,降低装置成本,有效杀灭种子表面细菌病毒、增强种子活力,提高了种子处理的经济性,更有利于其在农业领域大范围推广应用。

18.采用针

‑

板电极结构的高压电极,在大气压下产生大面积电晕弥散放电,放电强度温和,实现相对大面积均匀弥散放电,对颗粒较大的豆类种子也可以进行大面积处理,而且放电强度适合对豆类种子进行处理、不会破坏种子,放电强度温和,适合对豆类种子进行处理,能够在不破坏种子的前提下提高种子活力、促进种子萌发、促进激素平衡、促进种子根的生长和根结瘤,达到固氮效果、更有利于豆类植物生长,降低农业对工业化肥的需求。

19.根据豆类种子球形结构特点,通过转动的绝缘刷结构设计,实现种子的动态处理,且处理时间可控,能够刷动球形种子在第一壳体内匀速滚动,使种子处理得更加均匀全面。

20.通过第二壳体上部进料、出料设计,实现种子批量处理,减少人力,提高种子处理的效率,降低成本。

附图说明

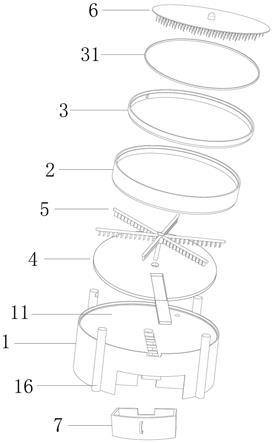

21.图1为本发明的整体结构视图;图2为本发明的高压电极结构视图;图3为本发明的地电极结构视图;图4为本发明的绝缘刷结构视图;图5为本发明的箱体结构视图。

22.图中,1.箱体,11.隔板,12.缺口,13.槽体,14.下料槽,15.挡板,16.中空圆柱,2.第一壳体,3.第二壳体,31.金属圆环,4.地电极,41.金属盘,42.抽拉槽,43.金属板,5.绝缘刷,51.转轴,52.刷杆,53.刷头,6.高压电极,61.金属圆盘,62.绝缘把手,7.储料盒。

具体实施方式

23.下面结合附图对本发明进行详细描述:一种常压下电晕放电的等离子体豆类种子处理装置,参考图1

‑

5所示,包括箱体1,箱体1设置为圆形,所述箱体1的上方依次套接第一壳体2和第二壳体3,所述的箱体1上部设置隔板11,隔板11的上方设置地电极4,地电极4上方设置绝缘刷5,绝缘刷5通过电机带动,所述的地电极4包括金属盘41,金属盘41上开设抽拉槽42,抽拉槽42内设置金属板43,所述的箱体1上配合金属板43的位置开设缺口12,金属板43的一端沿抽拉槽42滑动,另一端设置在缺口12的外部,所述第二壳体3的顶端设置高压电极6,高压电极6与地电极4在第一壳体2与第二壳体3内形成放电,所述的箱体1侧面开设槽体13,槽体13内设置储料盒7,隔板11上对应储料盒7的位置开设连续的下料槽14,下料槽14的上部对应金属板43。

24.上述内容详细公开了本发明的技术方案,包括高压电极6与地电极4,在地电极4上设置了绝缘刷5,通过绝缘刷5的转动,使第一壳体2内的种子加速处理,通过抽出金属板43,使得种子从下料槽14下落至储料盒7内。

25.在种子处理时,金属板43推入金属盘41,金属板43放在下料槽14的上面,阻挡种子落入储料盒7;在种子处理结束以后,金属盘41的金属板43抽出,露出下料槽14,种子通过露出的下料槽14落入下方的储料盒7内。

26.针对箱体1、第一壳体2、第二壳体3之间的套接方式公开如下:所述的箱体1的上方内侧设置一圈凹槽,第一壳体2的下方外侧开设一圈缺口,上方内侧开设一圈凹槽,第二壳体3的下方外侧开设一圈缺口,上方内侧开设一圈凹槽,第一壳体2下方的缺口对应插入箱体1上方的凹槽,第二壳体3下方的缺口对应插入第一壳体2上方的凹槽。

27.所述的箱体1、第一壳体2、第二壳体3的直径尺寸为10

‑

50cm,高度为7

‑

70cm,所述的箱体1直径尺寸为10

‑

50cm,高度为5

‑

30cm,所述的第一壳体2高度为1

‑

20cm,厚度0.1

‑

5cm,外直径10

‑

50cm,所述的第二壳体3高度为1

‑

20cm,厚度0.1

‑

5cm,外直径10

‑

50cm。

28.所述的地电极4的金属盘41直径为10

‑

50cm,厚度为0.1

‑

5cm,在种子处理时,金属

盘41与金属板43合成地电极4。

29.所述的储料盒7的长度为10

‑

50cm,高度为3

‑

25cm。

30.如图2所示,所述的高压电极6设置为针

‑

板电极结构,包括金属圆盘61,金属圆盘61的一面布满阵列式排布的针,另一面设置绝缘把手62,所述的地电极4与金属圆盘61的针面相对应,所述的金属圆盘61直径尺寸为10

‑

50cm,厚度为0.1

‑

5cm,针的长度为1

‑

15cm,直径为0.1

‑

5cm,针的数量为10

‑

500根,绝缘把手62的直径为1

‑

10cm,高度为1

‑

10cm,绝缘把手62的设置便于进料时拿开高压电极6,处理时盖上高压电极6。

31.所述的第二壳体3的上边沿内侧开设一圈凹槽,凹槽内套设金属圆环31,所述的高压电极6设置在金属圆环31的上方,且高压电极6的金属圆盘61直径大于金属圆环31的直径,金属圆环31的高度大于金属圆盘61上的针的长度,金属圆环31的高度1

‑

20cm,厚度0.1

‑

5cm,外直径10

‑

50cm,尺寸刚好卡在第二壳体3上边沿的凹槽内,高压电极6与金属圆环31紧密接触,金属圆环31的设置可以挡住高压电极6的针,使得针不被外部看到,减少观察者对针的密集恐惧。

32.如图4所示,所述的绝缘刷5包括转轴51,转轴51的一端垂直向外发散的设置若干刷杆52,刷杆52的下方均匀设置若干刷头53,所述的隔板11与地电极4的金属盘41中间位置均设置1

‑

5cm的转孔,转轴51的另一端依次穿过地电极4的金属盘41与隔板11上的转孔,并伸入箱体1内部,所述的箱体1内部设置l型电机,转轴51连接到l型电机的转动轴上。

33.所述的转轴51的直径为1

‑

5cm,所述的刷杆52设置3

‑

8个,每个刷杆52的长度为5

‑

25cm,所述的刷头53设置3

‑

30个,每个刷头53的宽度为0.3

‑

2cm,高度为0.3

‑

2cm。

34.绝缘刷5可以推动种子在处理空间内匀速滚动,实现处理的动态化,使得种子处理更加全面,更有利于种子的各项性能在处理过程中发生全方位的变化。

35.所述的箱体1内设置竖直的挡板15,槽体13位于挡板15的一侧,l型电机位于挡板15的另一侧,所述的储料盒7设置为抽屉形状,在槽体13内像抽屉一样,便于拿出和放入,用于出料。

36.所述的箱体1外部均匀设置四根中空圆柱16,中空圆柱16的高度等于箱体1、第一壳体2、第二壳体3的总高度,中空圆柱16用于加强固定,。

37.所述的第一壳体2设置为透明形式,采用透明玻璃制成,便于观察放电区域。

38.所述的第二壳体3侧面设置一个直径10mm的圆孔,所述的箱体1上任意一根中空圆柱16的上方内侧设置一个圆孔,第二壳体2侧面的圆孔与中空圆柱16的圆孔对应,用来走高压线,高压线通过中空圆柱16的圆孔与第二壳体2侧面的圆孔与金属圆环31相连,金属圆环31与高压电极6紧密接触。

39.所述的隔板11一侧设置一个直径10mm的小孔,用于走地线,地线穿过隔板11上的小孔,与地电极4连接。

40.本发明的工作方式:种子处理前,把高压电极6拿开,种子倒进第一壳体2,等待下一步处理操作;当第一壳体2内的种子达到一定量时,盖上高压电极6,接通电源,产生等离子体,电机带动绝缘刷5推动豆类种子在处理间隙匀速滚动;处理一定时间之后,电源关闭,停止放电,处理结束以后,将地电极4的金属板43抽出,种子通过隔板11上的下料槽14落入下方的储料盒7里。

41.本发明提供了一种常压下电晕放电的等离子体豆类种子处理装置,在不使用化学

药剂的情况下对种子进行处理,提高种子活力,通过融合电晕弥散放电技术,实在大气压下放电,避免昂贵真空设备,降低装置成本,有效杀灭种子表面细菌病毒、增强种子活力,提高了种子处理的经济性,更有利于其在农业领域大范围推广应用。

42.采用针

‑

板电极结构的高压电极6,在大气压下产生大面积电晕弥散放电,放电强度温和,实现相对大面积均匀弥散放电,对颗粒较大的豆类种子也可以进行大面积处理,而且放电强度适合对豆类种子进行处理、不会破坏种子,放电强度温和,适合对豆类种子进行处理,能够在不破坏种子的前提下提高种子活力、促进种子萌发、促进激素平衡、促进种子根的生长和根结瘤,达到固氮效果、更有利于豆类植物生长,降低农业对工业化肥的需求。

43.根据豆类种子球形结构特点,通过转动的绝缘刷5结构设计,实现种子的动态处理,且处理时间可控,能够刷动球形种子在第一壳体2内匀速滚动,使种子处理得更加均匀全面。

44.通过第二壳体3上部进料、出料设计,实现种子批量处理,减少人力,提高种子处理的效率,降低成本。

45.下面详细公开了处理时间、处理电压和电极间距对种子处理效果的影响,具体公开如下:处理时间对豆类种子处理效果的影响:为了研究处理时间对处理效果的影响,控制电压为常值16kv,频率为常值2khz,设置四组处理时间变量:30s、60s、90s和一组空白对照组,对黄豆和绿豆进行持续水培的生长进行分析,分析如下:黄豆种子发芽率的对比分析:黄豆种子1:未处理,黄豆种子2:处理16kv、30s,黄豆种子3:处理16kv、60s,黄豆种子4:处理16kv、90s培育三天:黄豆种子1发芽率19%,黄豆种子2发芽率21%,黄豆种子3发芽率23%,黄豆种子4发芽率42%;培育四天:黄豆种子1发芽率71%,黄豆种子2发芽率84%,黄豆种子3发芽率85%,黄豆种子4发芽率91%;培育五天:黄豆种子1发芽率80%,黄豆种子2发芽率87%,黄豆种子3发芽率89%,黄豆种子4发芽率91%。

46.通过时间与发芽率的对比,处理后的种子发芽率得到了明显的改善,第三天时,处理时间为30、60秒的种子发芽率已经高于未处理的种子,但发芽率的提升并不大,但是处理时长为90秒的种子发芽率明显高于对照组,发芽数量甚至达到了未处理组种子的两倍,说明种子处理的效果显著;第四天时,各组种子的发芽率都有提升,总体发芽率依然与处理时间呈正比,而且处理时间为30秒、60秒的两组种子发芽率上升速率较快,已经大幅超过了未处理组的种子,但仍未达到处理时间为90秒的种子;第五天时,各组种子发芽率的差异逐渐变小,但仍然保持发芽率与处理时间呈正相关的规律。

47.以上结果说明,等离子体处理后的豆类种子发芽率得到改善,种子的生长速率变快,且发芽率与处理时间呈正相关,随着实验中对种子处理时间的增加,种子处理效果也会有积极的增加。

48.绿豆种子发芽率的对比分析:

绿豆种子1:未处理,绿豆种子2:处理1min,绿豆种子3:处理2min培育36h:绿豆种子1发芽率44%,绿豆种子2发芽率70%,绿豆种子3发芽率71%;培育48h:绿豆种子1发芽率77%,绿豆种子2发芽率89%,绿豆种子3发芽率89%;培育60h:绿豆种子1发芽率82%,绿豆种子2发芽率93%,绿豆种子3发芽率90%;培育72h:绿豆种子1发芽率90%,绿豆种子2发芽率93%,绿豆种子3发芽率91%;通过上述绿豆种子的对比分析数据得知,处理时间1min绿豆种子的发芽率较高,在48

‑

72h的时间段内,效果尤为显著,未处理和处理2min下的绿豆种子发芽率都在处理1min之下。

49.另外,芽长也是评判种子发芽效果和质量的关键指标,实验通过抽样测量的方法对种子发芽情况和苗长进行了测量统计:处理的黄豆种子发芽后的芽长明显比经过等离子体处理后的种子的芽长要短,而经过处理后的种子,处理时间的差异对黄豆种子芽长的影响并不显著,处理时间的差异对种子芽长的影响并不显著,每组抽样20粒种子进行芽长测量,数据经origin软件处理后得到图 水培五天后种子发芽长度对比如下:黄豆种子1:未处理,水培五天,芽长22.35mm;黄豆种子2:处理16kv、30s,水培五天,芽长30.1mm;黄豆种子3:处理16kv、60s,水培五天,芽长31.2mm;黄豆种子4:处理16kv、90s,水培五天,芽长32.7mm;由上述数据得知,电压为常值16kv时,水培五天,处理90s的黄豆种子芽长较长,效果尤为显著,远超过未处理的黄豆种子。

50.处理电压对黄豆种子处理效果的影响:为了研究电源电压对种子处理效果的影响,设置电压变量实验,设置电源频率为常值2khz,电极间距为常值15mm,处理时间为90s,设置三组变压变量:14kv、16kv、18kv进行对照,分析电源电压对种子发芽率以及芽长的影响,具体分析如下:黄豆种子5:未处理,黄豆种子6:处理14kv,黄豆种子7:处理16kv,黄豆种子8:处理18kv水培三天:黄豆种子5发芽率74%,黄豆种子6发芽率81%,黄豆种子7发芽率83%,黄豆种子8发芽率84%;水培四天:黄豆种子5发芽率79%,黄豆种子6发芽率82%,黄豆种子7发芽率84%,黄豆种子8发芽率88%;水培五天:黄豆种子5发芽率81%,黄豆种子6发芽率82%,黄豆种子7发芽率86%,黄豆种子8发芽率89%;由上述数据可以很明显地看出,经过处理的黄豆种子发芽情况比未处理的种子好很多,尤其是芽长和发芽率,都有很大的提升,电源电压为16kv和18kv的种子发芽效果尤为明显。

51.水培五天:黄豆种子5的芽长24.7mm,黄豆种子6的芽长39mm,黄豆种子7的芽长42.2mm,黄豆种子8的芽长49.1mm;从上述芽长数据可以看到,未处理组的种子平均芽长为24.7mm,而处理后的种子比未处理的种子平均芽长高出50%,而且随着处理电源电压的增加,种子芽长的增加更加明显,电压越高,黄豆种子平均芽长越长,说明种子芽长与处理电压成正相关。

52.电极间距对黄豆种子处理效果的影响:为了研究电极间距对种子处理效果的影响,保持电源电压为常值18kv,电源频率为常值2khz,处理时间90s,设置三组电极间隔变量为10mm、15mm、20mm进行对照试验,分析电极间隔对种子处理效果的影响,分析如下:黄豆种子9:未处理,黄豆种子10:电极间隔变量为10mm,黄豆种子11:电极间隔变量为15mm,黄豆种子12:电极间隔变量为20mm水培三天:黄豆种子9发芽率74%,黄豆种子10发芽率82%,黄豆种子11发芽率88%,黄豆种子12发芽率84%;水培四天:黄豆种子9发芽率79%,黄豆种子10发芽率84%,黄豆种子11发芽率90%,黄豆种子12发芽率86%;水培五天:黄豆种子9发芽率83%,黄豆种子10发芽率88%,黄豆种子11发芽率91%,黄豆种子12发芽率89%;从上述数据可以看出,经过处理的种子发芽率明显高于未处理的种子,在实验第三天时尤为明显,未处理的种子发芽率比处理后的种子低了10%,而经过处理的种子,因为电极间距的变量不同,也存在发芽率的差异,无论是在第三天、第四天还是第五天,电极间隔为15mm组的种子发芽绿豆高于另外两组,而电极间隔为20mm组的种子发芽率高于10mm组的种子,但是随着实验时间的推移,三组种子发芽率的差异逐渐缩小,但仍然保持电极间隔15mm组的发芽率最大,电极间隔20mm组其次,电极间隔10mm组的发芽率最低的规律。

53.水培三天:黄豆种子9的芽长18.7mm,黄豆种子10的芽长22mm,黄豆种子11的芽长26.8mm,黄豆种子12的芽长35.1mm;从上述芽长数据可以看到,未处理组的种子平均芽长为18.7mm,而处理后的种子比未处理的种子平均芽长高出50%,而且随着处理电极间隔的增加,种子芽长的增加更加明显,电极间隔越高,黄豆种子平均芽长越长,说明种子芽长与处理电极间隔成正相关。

54.以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,本领域普通技术人员对本发明的技术方案所做的其他修改或者等同替换,只要不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1