一种便于移栽定植的营养钵的制作方法

1.本发明属于农业种植技术领域,涉及一种便于对株苗开展移栽定植的营养钵。

背景技术:

2.营养钵又称育苗钵、育苗杯、育秧盆或营养杯,多为黑色软质塑料材质;其按照尺寸不同可分为两类:第一类为纸杯大小,多用于育种、育苗,第二类为花盆大小,多用于温室种植。采用第一类营养钵进行育种、育苗,便于在幼苗阶段开展集中培育,待种子或幼苗生长成为苗龄适宜的株苗后,再进行户外移栽定植。

3.采用第一类营养钵开展移栽时,通常需要先将株苗根系连同育苗钵内营养土一并取出,再放入地面种植基坑中定植并培土压实。传统的取出株苗方法是用手直接抓住株苗的上部并将其连根拔起,从而实现株苗与营养钵的分离。该操作显然存在以下问题:第一,该方法简单粗暴,拉扯株苗上部时很容易对株苗的根系造成损伤;第二,由于营养土通常具有一定的黏连性,有时会与营养钵侧壁贴合在一起难以分离,这时往往需要通过捏挤、按压、拍打或抖动营养钵,才能实现二者分离,这将导致营养土基质松动散落,并进一步导致株苗根系受伤。

4.株苗取出后,传统的定植培土方法是先将营养土基质整体放入预设的种植基坑中,然后再培土压实。由于培土对基质的作用力存在周向上不一致的问题,导致培土在某一个或某几个方向/区域对基质的挤压力较大,这将导致基质产生进一步的松散和变形,从而对基质中的株苗根系造成进一步的损伤。

5.中国专利文献201420228453.5、201510831776.2和cn201510831172.8分别公开了一种可以将钵体撕裂的育苗钵,从而实现营养土基质与营养钵的分离。可是,上述专利仍存在以下问题:一是将钵体撕裂时,不便于单手操作;且钵体上没有设置专门用于撕裂的把手或拉环等辅助装置,撕裂过程中需要用手直接作用在营养钵侧壁或底部,仍然会导致营养钵钵体变形,从而导致基质变形和松动,损伤株苗根系;二是定植培土方法仍采用传统方法,存在损伤株苗根系的风险。

技术实现要素:

6.本发明的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种便于株苗移栽定植,且能够有效保护株苗根系不受损伤的营养钵。

7.为实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

8.一种便于移栽定植的营养钵,包括设置在钵体侧壁的一条或多条纵向拉条,以及一条或多条周向拉条;其中,所述纵向拉条的上端位于营养钵的上边沿处、下端位于周向拉条处;所述周向拉条与营养钵底部平面平行设置,位于钵体侧壁上靠近营养钵底部的位置。

9.进一步,所述纵向拉条和/或周向拉条通过设置在钵体侧壁上的两条撕裂线形成。

10.进一步,所述撕裂线在营养钵一体成型时通过设置较小的厚度实现;或者是,在营养钵整体成型后,通过压刻穿透的虚线或半穿透的刻线/刻痕实现。

11.进一步,所述纵向拉条和/或周向拉条内表面、外表面和/或内部设有拉筋。

12.进一步,所述纵向拉条和/或周向拉条的至少一个端部设有拉手。

13.进一步,至少一个所述周向拉条的一个端部与一个所述纵向拉条的下端连接。

14.本发明一种便于移栽定植的营养钵,通过设置纵向拉条及周向拉条,在进行移栽定植操作时,无须拉扯株苗,便可以将营养钵内的基质完整且无损的取出,整个取出过程中不需要用手拉扯株苗、不需要因基质粘附营养钵内壁而拍打振动基质,可以确保基质不产生变形、不伤害株苗根部;在培土压实过程中,由于营养钵侧壁作为对基质的保护层,可以减少培土对基质产生的周向压力不均匀而对基质和株苗根部产生的不均匀外力,从而达到防止基质变松散、保护株苗根部的效果。

附图说明

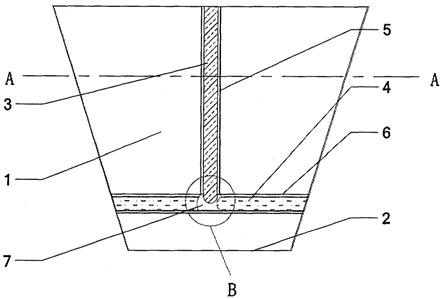

15.图1是本发明实施例提供的一种便于移栽定植的营养钵的整体结构示意图;

16.图2是图1中a

‑

a处的俯视截面图;

17.图3是图1中b处的局部放大图;

18.图4是本发明实施例提供的另一种便于移栽定植的营养钵的整体结构示意图;

19.图5是图4所示的便于移栽定植的营养钵的侧面外侧展开图;

20.图6是图4所示的便于移栽定植的营养钵的纵向拉条及周向拉条的内侧展开图;

21.图7是图4所示的便于移栽定植的营养钵的另一种纵向拉条及周向拉条的内侧展开图。

具体实施方式

22.以下结合附图1至7,进一步说明本发明一种便于移栽定植的营养钵的具体实施方式。本发明一种便于移栽定植的营养钵不限于以下实施例的描述。

23.实施例1:

24.本实施例给出一种便于移栽定植的营养钵的一种具体结构,如图1和图3所示,所述营养钵整体结构与现有的营养钵类似,呈一次性纸杯状结构,由喇叭口状的环形侧壁1和封闭的圆形底部2组成,当然,所述侧壁也可以是圆筒状,或是其他不规则的环形封闭形状。区别于现有技术,所述营养钵还包括设置在钵体侧壁上的一条或多条纵向拉条3,以及一条或多条周向拉条4。作为一种优选的技术方案,所述纵向拉条3和周向拉条4的数量均为1。

25.具体的,所述纵向拉条3的上端位于营养钵的上边沿处,与上边沿平齐;下端位于周向拉条4处,优选的位于周向拉条4的端部附近。作为优选的一种技术方案,所述纵向拉条3沿侧壁竖向设置(如图1所述方位);当然,也可以倾斜设置、类似s形不规则设置,以及螺旋形设置等,只要满足将营养钵侧壁撕裂的要求,都应视为与本实施例相同或等同的技术方案。

26.所述周向拉条4与营养钵底部2平面平行设置,位于钵体侧壁上靠近营养钵底部2的位置。本领域技术人员应当理解,将所述周向拉条4倾斜设置或者s形设置,均可满足将营养钵底部撕裂分离的功能,应当视为与本实施例相同或等同的技术方案。所述“靠近营养钵底部2的位置”,是指能够满足将周向拉条4撕裂后使得营养钵底部与侧壁分离的位置,例如距离底部0

‑

10厘米、距离底部0

‑

1/2营养钵高度等。

27.如图2所示,所述纵向拉条3通过设置在钵体侧壁上的两条纵向撕裂线形成。即,侧壁上两条平行的撕裂线5内侧所夹合的部分,即为纵向拉条3。同样,所述周向拉条4也通过设置在钵体侧壁上的两条横向撕裂线6形成。即侧壁上两条平行的撕裂线6内侧所夹合的部分,即为周向拉条4。所述撕裂线可以在一体注塑成型时,通过设置较小的厚度实现;也可以在营养钵整体成型后,通过压刻穿透的虚线或半穿透的刻线/刻痕实现。

28.作为一种优选的技术方案,所述纵向拉条3和周向拉条4的端部设有便于手持的拉手8。如图1和3所示,所述纵向拉条3的下端和所述周向拉条的端部相邻,三个端部相邻处设有镂空7;所述纵向拉条3的下端及所述周向拉条的一端或两端延伸至镂空7处,延伸段形成便于用户用手指捏住的拉手8;从而,用户可以通过拉扯拉手8,将两个拉条分别撕裂;同时,镂空7还具有排水孔的功能。作为另一种优选的技术方案,所述拉手也可以独立附加成型,如图4

‑

7所示,采用了近似易拉罐饮料的拉手的结构,将一个独立的拉手(例如拉环)采用铆接或粘合的方式,固定在纵向拉条3和/或周向拉条4的端部。

29.作为一种优选的技术方案,为了增加纵向拉条3和周向拉条4的强度,防止在撕裂的过程中拉条自身因强度不够而断掉,可以在纵向拉条3和周向拉条4的内表面、外表面或内部设置拉筋9。具体的,可采用粘合或一体注塑成型的方式设置,具体结构可以参照纸质快递信封拉开线结构。参见图6和图7,分别是在拉条的内表面和内部设置的拉条的示意图(图6和图7所示的其他结构,在实施例2中详细描述)。当然,也可以在一体注塑成型时,在拉条位置直接设置较大的厚度,从而直接形成具有较高强度的拉条,也可以取得相同的技术效果,这应当认为是与本实施例相同或等同的技术方案。

30.本实施例所提供的营养钵的使用方法如下:营养钵内的株苗需要移栽定植时,用一只手托住营养钵外部,另一只手抓住或捏住纵向拉条3和周向拉条4的拉手8向外拉,将纵向拉条3和周向拉条4的撕裂线撕开(无先后顺序),从而将营养钵的侧壁撕开、底部撕下。

31.采用本实施例提供的营养钵进行上述操作,无须拉扯株苗,便可以将营养钵内的基质完整且无损的取出,整个取出过程中不需要用手拉扯株苗、不需要因基质粘附营养钵内壁而捏挤、按压、拍打或抖动基质,可以确保基质不产生变形、不伤害株苗根部。

32.实施例2:

33.实施例1提供的技术方案,可以较好地解决基质与营养钵分离的问题,但是仍然不能解决基质整体放入预设的种植基坑后,培土压实过程中外力不均匀所带来的对株苗根系产生伤害的问题。

34.为此,实施例2在实施例1的基础上,提供一种更优的技术方案:至少一个所述周向拉条4的一个端部与一个所述纵向拉条3的下端连接。如图4和图5所示,所述周向拉条4和纵向拉条3的数量均为1个。当然,当设置多个周向拉条4和纵向拉条3时,只要有一组拉条(即一组端部连接的一个周向拉条4和一个纵向拉条3)的端部连接,能够实现本实施例所具备的功能,即应当认为与本实施例属于相同或等同的技术方案。如图6和图7所示,是一组拉条撕下后的展开示意图,图中竖条为竖向拉条3,横条为轴向拉条4(为便于展示,未将其示意为曲线线条)。

35.本实施例所提供的营养钵的使用方法如下:(1)营养钵内的株苗需要转移种植时,用一只手托住营养钵外部,用另一只手抓住或捏住周向拉条4的拉手8并向外拽,首先将周向拉条4的撕裂线撕开,从而将营养钵的底部撕下;(2)此时,先不要撕下纵向拉条3,而是将

基质连同营养钵侧壁整体放入预设的种植基坑,并将周向拉条4的拉手一端留在地面之上(营养钵上边沿之上),然后培土压实;此时,由于营养钵侧壁作为保护层,可以对基质产生保护作用,减少培土压实过程中,培土对基质产生的周向压力不均匀而对基质和株苗根部产生的不均匀外力,从而达到防止基质变松散、保护株苗根部不受伤害的效果;(3)待培土完成后,或者培土完成且浇水定植一定时期后(例如2

‑

3天),再向上拉周向拉条4,周向拉条4带动纵向拉条3自下而上进行撕裂,从而使营养钵侧壁2产生一个上下贯通的断口;(4)随后,向上拉扯侧壁,或者边晃动边拉扯侧壁,将其从土壤中取出。至此,移栽定植操作便全部完成。

36.显然,本实施例记载的上述方法,可以进一步防止移栽定植过程中,培土对基质造成的不均匀的作用力,从而进一步保护株苗的根系不受伤害。

37.以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1