一种红树林蟹共作生态培育装置的制作方法

1.本发明涉及红树林苗木培育和青蟹养殖技术领域,具体为一种红树林蟹共作生态培育装置。

背景技术:

2.青蟹种苗质量和栖息环境空间保障决定养殖效果。目前青蟹养殖基本以投放0.3

‑

0.5cm的小规格豆蟹苗为主,由于个体小、活动能力弱等原因,在池塘中的摄食能力和敌害防御能力较差,饵料竞食和栖息空间竞争的相互残杀、水鸟等敌害的攻击等,对养殖影响明显,养殖成活率一般只有10%左右,在池塘养殖中采用吊放网片、管件等增加栖息空间和围网防鸟等传统方法效果有限。青蟹在养殖过程中,很容易在红树林湿地滩涂底栖生活习性和穴居防御,根据这一特性,同时随着青蟹养殖生产技术市场需求,有必要发明一种符合青蟹生态学和繁育生物学原理,可操作、易推广且绿色环保高产高质的青蟹生态养殖系统,为此我们带来一种红树林蟹共作生态培育装置。

技术实现要素:

3.本发明解决的技术问题在于克服现有技术的缺陷,提供一种红树林蟹共作生态培育装置。

4.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

5.一种红树林蟹共作生态培育装置,包括池塘底层,所述池塘底层的两侧均设有池堤,所述池塘底层上开设有若干个苗木基床,两个相邻的所述苗木基床之间形成副沟,位于两侧的所述苗木基床与池堤之间形成主沟,所述池堤内腔靠近一侧处开设有进排水口,所述池堤的顶部靠近一侧处设有横杆,所述横杆位于相邻进排水口的上方,所述横杆的底部靠近两端处均固定连接有竖杆,所述竖杆的底端设有横板,所述横板一侧固定插接在池堤上,所述竖杆的底端活动贯穿相邻的横板,并固定连接有漂浮板,所述进排水口的内腔靠近主沟处固定连接有框体,所述框体的内腔固定连接有若干个栏污杆,所述框体远离主沟的一侧设有漂浮杆,所述漂浮杆靠近框体的一侧固定连接有若干个清理杆,所述漂浮杆的顶部固定连接有连接杆,所述连接杆固定连接在横杆的底部。

6.优选的,若干个所述栏污杆和清理杆依次呈线性阵列状排列设置,且所述清理杆贯穿框体,若干个所述栏污杆和清理杆相互交错设置。

7.优选的,所述漂浮板远离主沟的一侧为弧形设置,且弧形开口朝向上方。

8.优选的,所述苗木基床的横截面为梯形,且所述苗木基床梯形结构的较短边朝上。

9.优选的,所述副沟的宽度为80

‑

100cm,所述副沟的深度为50

‑

60cm,所述主沟的宽度为100

‑

150cm,所述主沟的深度为80

‑

100cm。

10.优选的,所述苗木基床的宽度为120

‑

150cm,所述苗木基床的长度为1200

‑

1500cm,所述进排水口的直径为80

‑

100cm。

11.一种红树林蟹共作生态培育装置的使用方法,包括以下步骤:

12.步骤一:环沟构建,在池塘底层上开挖的水域连接通道,即主沟和副沟,主沟环绕池塘底层,与进排水口连通,主沟是主要循环水通道,根据池塘大小,环沟设计为宽150

‑

100cm、水深80

‑

100cm,每条副沟与主沟连通,副沟保证整个池塘水域联通、水流循环,副沟设计为宽80

‑

100cm、水深50

‑

60cm,主沟和副沟的宽度和水深可以根据池塘底层底质松软沙泥环境和培育操作便利程度进行适当调节;

13.步骤二:林地构建,即苗木基床的构建,若干个副沟之间形成的部分为苗木基床,距离池堤间距200cm,苗木基床设计为长方形陇状,规格为宽为120

‑

150cm、长1200

‑

1500cm,每块苗木基床由主沟和副沟提供培育水源;

14.步骤三:水门构建,进排水口是池塘海水潮流引入和水质交换的控制通道,直径为80

‑

100cm,池堤远离池塘底层的一侧水位为潮汐水位,水流进出时,栏污杆可将杂质拦下,避免杂质进入池塘内部,水位升高时漂浮板和漂浮杆随着水位上下,进而使得横杆向上移动,横杆通过连接杆带动清理杆移动,清理杆将附着在栏污杆上的杂质清理掉,避免堆积使得水无法流入,随着水位的下降,清理杆、漂浮板和漂浮杆向下移动;

15.步骤四:苗木培育,苗木移植时,林地苗木采用传统可降解苗杯移植,苗杯培育基质采用测土配方配置,苗木培育基床的红树苗木要求1

‑

2年苗期以上,株高≥50

‑

60cm;每块苗木培育基床红树苗木定植密度为长100株x宽10株,共1000株;

16.步骤五:蟹苗培育,苗木种植完成后,开始清塘作业,清塘时池水水位在林地苗木根茎基部上10

‑

20cm,清塘时间为7

‑

10天,然后可以直接放蟹苗,主沟和副沟内投放规格为壳长0.5cm左右,投放密度为15

‑

20只/

㎡

,人工配合饲料投喂,每次饵料投喂量以缯网中饵料半小时设施完毕为准,青蟹养殖时间150

‑

180天、体重300

‑

400g以上即可收获

17.步骤六:水质管理,在蟹苗投放10

‑

15天后开始进行排换水,在养殖期间池塘水位差控制在50

‑

80cm,最高水位可以淹过苗木,最低水位控制在苗木根茎基部,以保证环沟养殖水位,潮流时间根据自由进排,保证池塘水质进排量。

18.与现有技术相比,本发明的有益效果是:

19.1、本发明利用青蟹喜欢在红树林湿地滩涂底栖生活习性和穴居防御特点,在宜林池塘的红树苗木培育空间构建循环水系养殖青蟹,利用苗木间距和根系作为青蟹栖息和穴居场所,增加青蟹活动空间,提高防御能力,减少个体竞食和栖息空间竞争的残杀,同时可以减少水鸟捕食,同时青蟹养殖期间物质输入造成的富营养化底泥和养殖尾水为苗木生长提供营养,形成红树苗木生产和青蟹养殖的共作生态培育系统;

20.2、本发明根据池塘基础水位和池底高程进行林地构建,围绕林地开挖环沟构建养殖水系,环沟海水通过海区潮沟引入,作为红树苗木培育和池塘青蟹养殖水源;苗木用苗杯载入定置林地,青蟹种苗投放环沟进行培育,青蟹营养以人工饵料投喂供给,养殖底泥和养殖尾水为红树苗木利用作为营养吸收,在本系统中红树苗木和青蟹的生产过程无污染物直接排放,培育过程生态环保,培育红树苗木和青蟹产品质量好,价格高;

21.3、本发明在进排水口处设置漂浮杆、清理杆、漂浮板、栏污杆,栏污杆可将杂质拦下,避免杂质进入池塘内部,水位升高时漂浮板和漂浮杆随着水位上下,进而使得横杆向上移动,横杆通过连接杆带动清理杆移动,清理杆将附着在栏污杆上的杂质清理掉,避免堆积使得水分无法流入,随着水位的下降,清理杆、漂浮板和漂浮杆向下移动。

附图说明

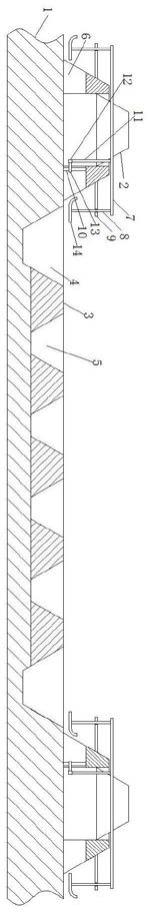

22.图1为本发明结构示意图;

23.图2为本发明俯视图;

24.图3为本发明部件框体的侧视图;

25.图4为本发明部件框体的俯视图;

26.图5为本发明的流程图。

27.图中标号:1、池塘底层;2、池堤;3、苗木基床;4、主沟;5、副沟;6、进排水口;7、横杆;8、竖杆;9、横板;10、框体;11、连接杆;12、漂浮杆;13、清理杆;14、漂浮板;15、栏污杆。

具体实施方式

28.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

29.请参阅图1

‑

5,本发明提供一种技术方案:

30.一种红树林蟹共作生态培育装置,包括池塘底层1,池塘底层1的两侧均设有池堤2,池塘底层1上开设有若干个苗木基床3,两个相邻的苗木基床3之间形成副沟5,位于两侧的苗木基床3与池堤2之间形成主沟4,池堤2内腔靠近一侧处开设有进排水口6,池堤2的顶部靠近一侧处设有横杆7,横杆7位于相邻进排水口6的上方,横杆7的底部靠近两端处均固定连接有竖杆8,竖杆8的底端设有横板9,横板9一侧固定插接在池堤2上,竖杆8的底端活动贯穿相邻的横板9,并固定连接有漂浮板14,进排水口6的内腔靠近主沟4处固定连接有框体10,框体10的内腔固定连接有若干个栏污杆15,框体10远离主沟4的一侧设有漂浮杆12,漂浮杆12靠近框体10的一侧固定连接有若干个清理杆13,漂浮杆12的顶部固定连接有连接杆11,连接杆11固定连接在横杆7的底部。

31.若干个栏污杆15和清理杆13依次呈线性阵列状排列设置,且清理杆13贯穿框体10,若干个栏污杆15和清理杆13相互交错设置。

32.漂浮板14远离主沟4的一侧为弧形设置,且弧形开口朝向上方。

33.苗木基床3的横截面为梯形,且苗木基床3梯形结构的较短边朝上。

34.副沟5的宽度为80

‑

100cm,副沟5的深度为50

‑

60cm,主沟4的宽度为100

‑

150cm,主沟4的深度为80

‑

100cm。

35.苗木基床3的宽度为120

‑

150cm,苗木基床3的长度为1200

‑

1500cm,进排水口6的直径为80

‑

100cm。

36.一种红树林蟹共作生态培育装置,包括以下步骤:

37.步骤一:环沟构建,在池塘底层1上开挖的水域连接通道,即主沟4和副沟5,主沟4环绕池塘底层1,与进排水口6连通,主沟4是主要循环水通道,根据池塘大小,环沟设计为宽150

‑

100cm、水深80

‑

100cm,每条副沟5与主沟4连通,副沟5保证整个池塘水域联通、水流循环,副沟5设计为宽80

‑

100cm、水深50

‑

60cm,主沟4和副沟5的宽度和水深可以根据池塘底层1底质松软沙泥环境和培育操作便利程度进行适当调节;

38.步骤二:林地构建,即苗木基床3的构建,若干个副沟5之间形成的部分为苗木基床

3,距离池堤2间距200cm,苗木基床3设计为长方形陇状,规格为宽为120

‑

150cm、长1200

‑

1500cm,每块苗木基床3由主沟4和副沟5提供培育水源;

39.步骤三:水门构建,进排水口6是池塘海水潮流引入和水质交换的控制通道,直径为80

‑

100cm,池堤2远离池塘底层1的一侧水位为潮汐水位,水分进出时,栏污杆15可将杂质拦下,避免杂质进入池塘内部,水位升高时漂浮板14和漂浮杆12随着水位上下,进而使得横杆7向上移动,横杆7通过连接杆12带动清理杆13移动,清理杆13将附着在栏污杆15上的杂质清理掉,避免堆积使得水分无法流入,随着水位的下降,清理杆13、漂浮板14和漂浮杆12向下移动;

40.步骤四:苗木培育,苗木移植时,林地苗木采用传统可降解苗杯移植,苗杯培育基质采用测土配方配置,苗木培育基床3的红树苗木要求1

‑

2年苗期以上,株高≥50

‑

60cm;每块苗木培育基床3红树苗木定植密度为长100株x宽10株,共1000株;

41.步骤五:蟹苗培育,苗木种植完成后,开始清塘作业,清塘时池水水位在林地苗木根茎基部上10

‑

20cm,清塘时间为7

‑

10天,然后可以直接放蟹苗,主沟4和副沟5内投放规格为壳长0.5cm左右,投放密度为15

‑

20只/

㎡

,人工配合饲料投喂,每次饵料投喂量以缯网中饵料半小时设施完毕为准,青蟹养殖时间150

‑

180天、体重300

‑

400g以上即可收获

42.步骤六:水质管理,在蟹苗投放10

‑

15天后开始进行排换水,在养殖期间池塘水位差控制在50

‑

80cm,最高水位可以淹过苗木,最低水位控制在苗木根茎基部,以保证环沟养殖水位,潮流时间根据自由进排,保证池塘水质进排量。

43.工作原理:环沟构建,在池塘底层1上开挖的水域连接通道,即主沟4和副沟5,主沟4环绕池塘底层1,与进排水口6连通,主沟4是主要循环水通道,根据池塘大小,环沟设计为宽150

‑

100cm、水深80

‑

100cm,每条副沟5与主沟4连通,副沟5保证整个池塘水域联通、水流循环,副沟5设计为宽80

‑

100cm、水深50

‑

60cm,主沟4和副沟5的宽度和水深可以根据池塘底层1底质松软沙泥环境和培育操作便利程度进行适当调节,主沟4和副沟5是池塘海水流动和循环的通道,为苗木生长提供水源,也是青蟹养殖水域,林地构建,即苗木基床3的构建,若干个副沟5之间形成的部分为苗木基床3,距离池堤2间距200cm,苗木基床3设计为长方形陇状,规格为宽为120

‑

150cm、长1200

‑

1500cm,每块苗木基床3由主沟4和副沟5提供培育水源,水门构建,进排水口6是池塘海水潮流引入和水质交换的控制通道,直径为80

‑

100cm,池堤2远离池塘底层1的一侧水位为潮汐水位,水分进出时,栏污杆15可将杂质拦下,避免杂质进入池塘内部,水位升高时漂浮板14和漂浮杆12随着水位上下,进而使得横杆7向上移动,横杆7通过连接杆12带动清理杆13移动,清理杆13将附着在栏污杆15上的杂质清理掉,避免堆积使得水分无法流入,随着水位的下降,清理杆13、漂浮板14和漂浮杆12向下移动;

44.苗木培育,苗木移植时,林地苗木采用传统可降解苗杯移植,苗杯培育基质采用测土配方配置,苗木培育基床3的红树苗木要求1

‑

2年苗期以上,株高≥50

‑

60cm;每块苗木培育基床3红树苗木定植密度为长100株x宽10株,共1000株,在培育期间,苗木无需施肥,主要靠蟹苗培育产生的淤淤积底泥和养殖尾水提供营养,以及池塘海水交换带来的营养输入,在林地设置杀虫灯,通过杀虫灯诱杀害虫,减少虫害对苗木的危害,避免使用农药对池塘土壤水质的污染和对青蟹的毒害,:蟹苗培育,苗木种植完成后,开始清塘作业,清塘杀灭敌害是青蟹养殖的关键,清塘时池水水位在林地苗木根茎基部上10

‑

20cm,使用10ppm茶麸进行全池泼洒,环沟处可以适当增加泼洒量,清塘时间为7

‑

10天,然后可以直接放蟹苗,主沟4和

副沟5内投放规格为壳长0.5cm左右,投放密度为15

‑

20只/

㎡

,人工配合饲料投喂,用设施情况使用缯网检查,每次饵料投喂量以缯网中饵料半小时设施完毕为准,青蟹养殖时间150

‑

180天、体重300

‑

400g以上即可收获,青蟹一般采用地笼分次捕获,以减少捕获时对青蟹个体的伤害和受损,地笼投放在主沟水域,避免副沟投放带来的对苗木根系的伤害,下笼捕获时间每次4

‑

5小时,以减少高密度长时间集聚地龙引起青蟹个体间的相互攻击和残杀;也可以在苗木移植时直接排水一次性捕捉收获,水质管理,在蟹苗投放10

‑

15天后开始进行排换水,在养殖期间池塘水位差控制在50

‑

80cm,最高水位可以淹过苗木,最低水位控制在苗木根茎基部,以保证环沟养殖水位,潮流时间根据自由进排,保证池塘水质进排量。

45.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1