一种测量鱼类行为的装置及方法与流程

1.本发明涉及鱼类行为测试装置技术领域,具体为一种测量鱼类行为的装置及方法。

背景技术:

2.中国是世界上最早开展稻田养鱼的国家,拥有悠久的稻田养鱼历史,汉唐时期已有相关文字记载。稻田养鱼可使稻田内的水资源、杂草资源、水生动物资源、昆虫,以及其它物质和能源更加充分地被养殖的水生生物所利用,并通过养殖的鱼的生命活动,达到为稻田除草、除虫、疏土和增肥的目的,获得稻鱼互利双增收的理想效果。稻田养鱼中最常出现的养殖品种为鲤鱼,但鲤鱼在受惊时容易跳跃逃逸,尤其在暴雨天气时,水位上涨,水体缺氧,鲤鱼逃逸活动更为明显,严重影响养殖效益。因此需要选用逃逸率低的鲤鱼品种。但如何测定鲤鱼逃逸率以及评价鲤鱼逃逸特征,特别是针对暴雨天气条件,目前还没有此类装置。

技术实现要素:

3.为了解决现有技术中缺少测量装置,该装置能测量各品种鲤鱼在暴雨天气条件的逃逸率和鲤鱼逃逸特征的问题,本发明提供了一种用于测量鱼类行为的装置,包括:

4.适应池,所述适应池的深度大于或等于60cm;所述适应池设有贯穿的过鱼口,所述过鱼口的下端与所述适应池底部之间的竖直距离大于或等于40cm;所述过鱼口设有活动连接的挡板,所述挡板用于封闭所述过鱼口;

5.测量池,所述测量池的深度大于或等于15cm;所述测量池与所述适应池相邻,所述过鱼口位于所述测量池的上方;

6.洄游槽,所述洄游槽的一端与所述过鱼口的下端连接,另一端位于所述测量池内,所述洄游槽包括相间连接的洄游段和休憩段,所述洄游段与地面所形成的夹角为20

°

~30

°

,所述休憩段与地面所形成的夹角为10

°

~20

°

;

7.饲喂系统,所述饲喂系统包括饲喂口、饲喂槽和饲喂池,所述饲喂口设于所述测量池的侧壁,所述饲喂池用于盛放饲料,所述饲喂槽的一端与所述饲喂口连通,另一端与所述饲喂池连通;

8.记录系统,所述记录系统用于记录鱼的行为。

9.作为上述技术方案的进一步改进:

10.所述饲喂口包括双向饲喂口和单向饲喂口,所述单向饲喂口的上方设有活动连接的翻转板,所述翻转板位于所述测量池的外侧;所述饲喂槽的形状为“y”形,所述饲喂槽的分离端分别与所述双向饲喂口和所述单向饲喂口连通,所述饲喂槽的合并端与所述饲喂池连通。

11.所述饲喂系统包括依次排列的第一饲喂系统、第二饲喂系统和第三饲喂系统,所述第一饲喂系统的饲喂口顶端与所述测量池底部之间的竖直距离大于或等于15cm,所述第

二饲喂系统的饲喂口顶端与所述测量池底部之间的竖直距离大于或等于10cm,所述第三饲喂系统的饲喂口顶端与所述测量池底部之间的竖直距离大于或等于7cm;所述第一饲喂系统与所述第二饲喂系统之间的间隙不等于所述第二饲喂系统与所述第三饲喂系统之间的间隙。

12.还包括循环系统,所述循环系统包括循环泵、与所述循环泵连通的进水管和出水管,所述进水管的另一端与所述测量池连通,所述进水管的另一端与所述测量池连通,且所述进水管的另一端与所述测量池底部之间的竖直距离小于或等于15cm,所述出水管的另一端位于所述适应池的上方。

13.还包括增氧设备和水泵,所述增氧设备的出口与所述适应池连通,所述增氧设备与所述循环系统设于所述适应池相对的两侧;所述水泵的出口与所述适应池连通。

14.所述测量池内设有顶升件,所述洄游槽的一端与所述过鱼口转动连接,另一端与所述顶升件的输出端连接。

15.所述记录系统包括第一摄像头和第二摄像头,所述第一摄像头与三脚架连接,用于记录所述适应池中鱼类行为;所述第二摄像头与所述适应池连接,且位于所述测量池上方,用于记录所述测量池和所述洄游槽中鱼类行为。

16.所述测量池设有第一排水口,所述第一排水口与所述测量池连通,所述第一排水口的下端与所述测量池底部的竖直距离小于或等于15cm;所述测量池设有第二排水口,所述第二排水口与所述测量池连通,所述第二排水口的下端与所述测量池底部的竖直距离小于或等于1cm;所述适应池设有第三排水口,所述第三排水口与所述适应池连通,所述第三排水口的下端与所述适应池底部的竖直距离小于或等于1cm。

17.一种测量鱼类行为的方法,包括如下步骤:

18.s1:挡板打开,向适应池内注水至预定水位40cm,超出预定水位的水顺洄游槽流至测量槽,继续注水直至测量池水位超过15cm;向适应池增氧,保证水体氧气含量持续稳定;

19.s2:将待测试的鱼放入适应池,暂养5~9天;

20.s3:用遮网罩住适应池的顶端,停止向适应池增氧,挡板封闭过鱼口,向适应池注水至水深60cm,打开挡板,统计鱼的行为和时空分布状态。

21.与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

22.(1)本发明通过设置适应池,待测试鱼可在适应池中养殖一段时间,避免待测试鱼产生应激;通过设置过鱼口和挡板,挡板封闭过鱼口时,适应池中水位能上升,从而模拟暴雨天气时,稻田中水位上升;挡板打开时,鱼能通过过鱼口进入测量池;通过设置洄游槽,适应池中的鱼能随水流进入测量池,洄游槽包括洄游段和休憩段,鱼的瞬间爆发力能帮助鱼越过洄游段进入休憩段,休憩段能帮助鱼恢复体力,最终,测量池中的鱼能通过洄游槽进入适应池;饲喂系统能为鱼提供食物。

23.(2)通过顶升件抬高洄游槽在测量池中的一端,从而调整实验条件,有利于鱼洄游。

24.(3)观察缺氧和涨水条件下,且经过一段时间后,适应池中存在的鱼的数目,即鱼的逃逸率,筛选不会被水流挟带冲下和洄游意愿强烈的鱼为目标品种,为选育适合稻田养殖、逃逸率低的鲤鱼品种提供装置和方法。

25.(4)观察鱼愿意留在饲养系统还是愿意游过洄游槽进入适应池,可以判断鱼的洄

游意愿是否强烈。

26.(5)当鱼从饲喂池进入测量池时,只有双向饲喂口可以由鱼通过,单向饲喂口不能让鱼通过,观察鱼学会从双向饲喂口进入测量池之前,有多少次进入单向饲喂口的饲喂槽,可检验鱼类记忆能力,为不同品种鱼的商业应用开发提供了参考。

27.(6)不同饲喂系统的饲喂口呈间距不均,高低错落分布。有利于观察鱼在不同水位和不同水流中的分布情况。

28.(7)本发明可节省移鱼的人力,减小鱼类应激,降低外界因素对测量结果的影响。

附图说明

29.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

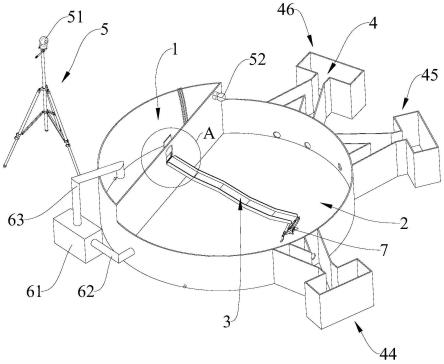

30.图1是本发明的整体结构示意图;

31.图2是图1中a处的放大图;

32.图3是洄游槽的示意图;

33.图4是本发明的整体结构另一视角的示意图;

34.图5是本发明的整体结构的俯视图。

35.附图标记:

36.1、适应池;11、过鱼口;12、挡板;2、测量池;3、洄游槽;31、洄游段;32、休憩段;4、饲喂系统;41、饲喂口;411、双向饲喂口;412、单向饲喂口;413、翻转板;42、饲喂槽;43、饲喂池;44、第一饲喂系统;45、第二饲喂系统;46、第三饲喂系统;5、记录系统;51、第一摄像头;52、第二摄像头;61、循环泵;62、进水管;63、出水管;7、顶升件;81、第二排水口;82、第三排水口;83、增氧设备。

具体实施方式

37.下面结合附图和实施例对本发明的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不能用来限制本发明的范围。在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

38.图1示例了本发明的整体结构,图2是图1中a处的放大图,图3示例了洄游槽3,如图1-3所示,本实施例的用于测量鱼类行为的装置,包括适应池1、测量池2、洄游槽3、饲喂系统4和记录系统5,适应池1的深度大于或等于60cm;适应池1设有贯穿的过鱼口11,过鱼口11的下端与适应池1底部之间的竖直距离大于或等于40cm。过鱼口11设有活动连接的挡板12,挡板12用于封闭过鱼口11。测量池2的深度大于或等于15cm;测量池2与适应池1相邻,过鱼口11位于测量池2的上方。洄游槽3的一端与过鱼口11的下端连接,另一端位于测量池2内,洄游槽3包括相间连接的洄游段31和休憩段32,洄游段31与地面所形成的夹角为20

°

~30

°

,休憩段32与地面所形成的夹角为10

°

~20

°

。饲喂系统4包括饲喂口41、饲喂槽42和饲喂池43,饲喂口41设于测量池2的侧壁,饲喂池43用于盛放饲料,饲喂槽42的一端与饲喂口41连通,另一端与饲喂池43连通。记录系统5用于记录鱼的行为。

39.本发明通过设置适应池1,待测试鱼可在适应池1中养殖一段时间,避免待测试鱼产生应激;通过设置过鱼口11和挡板12,挡板12封闭过鱼口11时,适应池1中水位能上升,从而模拟暴雨天气时,稻田中水位上升;挡板12打开时,鱼能通过过鱼口11进入测量池2;通过设置洄游槽3,适应池1中的鱼能随水流进入测量池2,洄游槽3包括洄游段31和休憩段32,鱼的瞬间爆发力能帮助鱼越过洄游段31进入休憩段32,休憩段32能帮助鱼恢复体力,最终,测量池2中的鱼能通过洄游槽3进入适应池1;饲喂系统4能为鱼提供食物,观察鱼愿意留在饲养系统还是愿意游过洄游槽3进入适应池1,可以判断鱼的洄游意愿是否强烈。

40.这里需要说明的是,适应池1和测量池2可组成圆柱形,圆柱形有利于节约空间。挡板12可以与过鱼口11滑动连接、转动连接或其他连接方式。实施例中的装置均采用pvc材质。在某一实施例中,洄游段31与地面所形成的夹角为25

°

,休憩段32与地面所形成的夹角为15

°

。洄游槽3为两侧凸起,中间凹陷的形状。

41.根据本发明的实施例,图4示例了本发明的整体结构另一视角,图5示例了本发明的整体结构的俯视图,如图1和图4-5所示,饲喂口41包括双向饲喂口411和单向饲喂口412,单向饲喂口412的上方设有活动连接的翻转板413,翻转板413位于测量池2的外侧。当鱼从测量池2进入饲喂槽42时,翻转板413可被鱼轻易顶开,当鱼从饲喂槽42进入测量池2时,翻转板413不能被鱼顶开。饲喂槽42的形状为“y”形,饲喂槽42的分离端分别与双向饲喂口411和单向饲喂口412连通,饲喂槽42的合并端与饲喂池43连通。当鱼从饲喂池43进入测量池2时,只有双向饲喂口411可以由鱼通过,单向饲喂口412不能让鱼通过,观察鱼学会从双向饲喂口411进入测量池2之前,有多少次进入单向饲喂口412的饲喂槽42,可检验鱼类记忆能力,为不同品种鱼的商业应用开发提供了参考。

42.根据本发明的实施例,饲喂系统4包括依次排列的第一饲喂系统44、第二饲喂系统45和第三饲喂系统46,第一饲喂系统44的饲喂口41顶端与测量池2底部之间的竖直距离大于或等于15cm,第二饲喂系统45的饲喂口41顶端与测量池2底部之间的竖直距离大于或等于10cm,第三饲喂系统46的饲喂口41顶端与测量池2底部之间的竖直距离大于或等于7cm;第一饲喂系统44与第二饲喂系统45之间的间隙不等于第二饲喂系统45与第三饲喂系统46之间的间隙。第一饲喂系统44的饲喂口41、第二饲喂系统45的饲喂口41和第三饲喂系统46的饲喂口41分别分布在注水后测量池2水位的最高点,中点和最低点,即不同饲喂系统4的饲喂口41呈间距不均,高低错落分布。有利于观察鱼在不同水位和不同水流中的分布情况。

43.根据本发明的实施例,还包括循环系统,循环系统包括循环泵61、与循环泵61连通的进水管62和出水管63,进水管62的另一端与测量池2连通,进水管62的另一端与测量池2连通,且进水管62的另一端与测量池2底部之间的竖直距离小于或等于15cm,出水管63的另一端位于适应池1的上方。循环系统能将测量池2中的水回收至适应池1中,能节约水资源,且出水管63的另一端位于适应池1的上方,有利于增加适应池1水中的氧气含量。

44.根据本发明的实施例,还包括增氧设备83和水泵(图中未示出),增氧设备83的出口与适应池1连通,增氧设备83与循环系统设于适应池1相对的两侧;水泵的出口与适应池1连通。水泵为适应池1供水,增氧设备83能增加适应池1水中的氧气含量,循环系统也能增加水中氧气含量,鱼喜欢在氧气含量高的水中聚集,增氧设备83和循环系统设于适应池1相对的两侧,使得鱼在适应池1中分布更均匀。

45.这里需要说明的是,增氧设备83出口端与适应池1连通。

46.根据本发明的实施例,测量池2内设有顶升件7,洄游槽3的一端与过鱼口11转动连接,另一端与顶升件7的输出端连接。通过顶升件7抬高洄游槽3在测量池2中的一端,从而调整实验条件,有利于鱼洄游。

47.这里需要说明的是,顶升件7可以是千斤顶或其他设备。洄游槽3与过鱼口11转动连接的方式为铰接。

48.根据本发明的实施例,记录系统5包括第一摄像头51和第二摄像头52,第一摄像头51与三脚架连接,用于记录适应池1中鱼类行为;第二摄像头52与适应池1连接,且位于测量池2上方,用于记录测量池2和洄游槽3中鱼类行为。记录系统5记录鱼的行为,有利于统计实验数据。

49.根据本发明的实施例,如图4所示,测量池2设有第一排水口(图中未示出),第一排水口与测量池2连通,第一排水口的下端与测量池2底部的竖直距离小于或等于15cm;测量池2设有第二排水口81,第二排水口81与测量池2连通,第二排水口81的下端与测量池2底部的竖直距离小于或等于1cm;适应池1设有第三排水口82,第三排水口82与适应池1连通,第三排水口82的下端与适应池1底部的竖直距离小于或等于1cm。第一排水口能使测量池2中水位保持恒定,第二排水口81和第三排水口82有利于更换测量池2和适应池1中的水。

50.本实施例的测量鱼类行为的方法,包括如下步骤:

51.s1:挡板12打开,向适应池1内注水至预定水位40cm,超出预定水位的水顺洄游槽3流至测量池2,继续注水直至测量池2水位超过15cm;向适应池1增氧,保证水体氧气含量持续稳定;

52.模拟稻田中,相邻两阶稻田的高度差和水流。

53.s2:将待测试的鱼放入适应池1,暂养5~9天;

54.避免鱼的应激影响实验结果。

55.s3:用遮网罩住适应池1的顶端,停止向适应池1增氧,挡板12封闭过鱼口11,向适应池1继续注水至水深60cm,打开挡板12,统计鱼的行为和时空分布状态。

56.模拟暴雨天气水位上涨和缺氧,打开挡板12,水顺洄游槽3流下,鱼也被水流挟带冲下,水位降至40cm后洄游槽3恢复缓慢水流,可供鱼类回游,一段时间后,统计适应池1内的鱼数目。重复操作统计数据,取平均值计算逃逸率。

57.随机和偏向验证方法:通过设置双向饲喂口411和单向饲喂口412,可以测试鱼类摄食选择的随机性和偏向性。通过设置高低错落、分布不均的饲喂口41,也可以测试鱼类摄食选择的随机性和偏向性。在实际操作中,当测量池2的水深为15cm时,鱼群偏向于第三饲喂系统46;当测量池2的水深大于15cm时,鱼群偏向于第二饲喂系统45。

58.量化特征的方法:记录鱼的总数,再统计没有进入测量池2的鱼的数目,二者之比,可以体现鱼的温和性。统计进入测量池2中鱼的总数,一段时间之后,再统计测量池2和饲喂系统4中鱼的数目,二者之比,可以体现鱼的洄游意愿是否强烈。记录鱼的总数,一段时间之后,再统计测量池2和饲喂系统4中鱼的数目,二者之比,可以体现鱼的逃逸率。

59.多级验证的方法:通过测试鱼的温和性、洄游意愿和逃逸率,可以对鱼的行为进行多级验证。

60.反证的方法:鱼进入测量池2和饲喂系统4之后,对鱼的倾向性判断为逃逸率高的品种;通过设置“y”形的饲喂槽42,饲喂槽42的分离端分别与双向饲喂口411和单向饲喂口

412连通,观察鱼受到饲料诱惑和单向饲喂口不能通过的挫败之后,是否愿意继续尝试洄游,当鱼从饲喂池43进入测量池2并洄游至适应池1时,对鱼的判断为逃逸率低的品种。因此,饲喂系统为验证鱼的逃逸率提供反证的方法。

61.这里需要说明的是,s1中向适应池1注入的水已经过充分曝气。

62.逃逸率低,即在缺氧和涨水条件下,不会被水流挟带冲下和洄游意愿强烈的鱼品种为目标品种。

63.本发明中各实施例的技术方案可进行组合,实施例中的技术特征亦可进行组合形成新的技术方案,实施例中未提及的、能实现实施例中相关功能的结构为现有技术。

64.以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1