一种昆虫行为观察装置的制作方法

1.本实用新型涉及切叶蚁展览及教育技术领域,尤其涉及一种昆虫行为观察装置。

背景技术:

2.切叶蚁属于完全变态发育的昆虫,和其他蚂蚁一样,其一生包括卵一幼虫一蛹一成虫4个不同的时期,蚁后在“产房”产卵后,由工蚁们负责照顾,直到卵孵化出小幼虫,然后喂以真菌,这些幼虫成长到成虫期后便开始肩负不同的职责。

3.目前现有的对切叶蚁进行观察或展示,基本上都是由一个亚克力展缸或玻璃展缸,下部开孔连接一条亚克力管道通向外接取食区,由于取食区与废料区没有空间隔开,容易造成食物污染、蚁巢滋生螨虫等,不美观、且不能充分展示切叶蚁的各种自然行为,无法为科普教育提供直观的展示。

4.因此,需要一种昆虫行为观察装置,用以解决对不能充分展示切叶蚁各种自然行为的问题。

技术实现要素:

5.本实用新型提出的一种昆虫行为观察装置,解决了对不能充分展示切叶蚁各种自然行为的问题。

6.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种昆虫行为观察装置,包括托盘,所述托盘的顶侧固定有切叶取食箱,所述切叶取食箱的顶端安装有盖板a,所述盖板a的一侧侧壁固定有把手a,所述切叶取食箱的底端侧壁铺设有陶粒a,所述切叶取食箱的顶端内侧壁安装有防逃涂层a,所述切叶取食箱的一侧侧壁开设有通孔a所述通孔a内安装有连接管a,所述连接管a远离切叶取食箱的一端安装有叶片搬运景观箱,所述叶片搬运景观箱的顶端侧壁开设有多个呈对称设置的透气孔a,所述叶片搬运景观箱的一侧侧壁安装有景观板,所述景观板的一侧侧壁安装有门锁,所述叶片搬运景观箱的底端内侧壁安装有蓄水框,所述叶片搬运景观箱的内侧壁安装有防逃涂层b,所述叶片搬运景观箱远离连接管a的一侧侧壁开设有通孔b,所述通孔b内安装有连接管b,所述连接管b远离叶片搬运景观箱的一端安装有菌圃箱,所述菌圃箱的顶侧安装有盖板b,所述盖板b的顶侧开设有透气孔b,所述盖板b的一侧侧壁固定有把手b,所述菌圃箱的底侧面内侧壁铺设有陶粒b,所述菌圃箱的顶端内侧壁安装有防逃涂层c,所述菌圃箱远离连接管b的一侧侧壁开设有通孔c,所述通孔c内安装有连接管c,所述连接管c远离菌圃箱的一端连接有废料箱,所述废料箱的顶侧安装有盖板c,所述盖板c的顶侧开设有透气孔c,所述盖板c的顶侧固定有把手c,所述废料箱的顶端内侧壁安装有防逃涂层d,所述连接管a、连接管b、连接管c内均设置有麻绳。

7.优选的,所述切叶取食箱、叶片搬运景观箱、菌圃箱与废料箱均为亚克力材质,所述通孔a、通孔b以及通孔c的直径为.cm,所述盖板a、盖板b、盖板c与景观板均为亚克力板,蓄水框的高度为cm,所述蓄水框为亚克力材质。

8.优选的,所述切叶取食箱的顶端开设有限滑槽a,所述盖板a与所述限滑槽a呈滑动

连接,所述叶片搬运景观箱的一侧侧壁开设有限滑槽b,所述景观板与所述限滑槽b呈滑动连接,所述菌圃箱的顶端开设有限滑槽c,所述盖板b与所述限滑槽c呈滑动连接,所述废料箱的顶端开设有限滑槽d,所述盖板b与所述限滑槽d呈滑动连接。

9.优选的,所述防逃涂层a、防逃涂层b、防逃涂层c以及防逃涂层d均为1到2cm厚。

10.优选的,所述切叶取食箱、叶片搬运景观箱、菌圃箱与废料箱的底侧均与所述托盘的顶侧固定,所述托盘的底侧固定有实木架。

11.优选的,所述透气孔a、透气孔b、透气孔c上均固定有网罩。

12.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

13.1、本实用新型中通过切叶取食箱、叶片搬运景观箱、菌圃箱与废料箱这样可以满足切叶蚁的取食、活动等所有需求,也能充分、有效、美观地展示切叶蚁群落的行为特点,而且提高了可观赏性以及提高了教学的讲解效果,同时还内能有效减少不同区域的交叉污染避免了有害生物的滋生。

14.2、本实用新型中通过防逃涂层a、防逃涂层b、防逃涂层c以及防逃涂层d可以有效的防止切叶蚁的逃逸,同时通过网罩可以进一步防止了切叶蚁的逃逸,通过陶粒a与陶粒b,这样可以有效的提高了对切叶蚁所需要的湿度自行调整。

附图说明

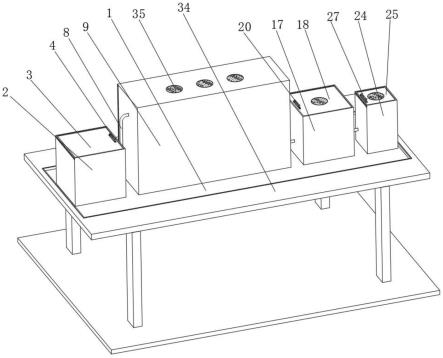

15.图1为本实用新型提出的一种昆虫行为观察装置的主视结构示意图;

16.图2为本实用新型提出的一种昆虫行为观察装置的局部主剖结构示意图;

17.图3为本实用新型提出的一种昆虫行为观察装置的切叶取食箱处局部结构示意图;

18.图4为本实用新型提出的一种昆虫行为观察装置的叶片搬运景观箱处局部结构示意图;

19.图5为本实用新型提出的一种昆虫行为观察装置的菌圃箱处局部结构示意图;

20.图6为本实用新型提出的一种昆虫行为观察装置的废料箱处局部结构示意图。

21.图中:1、托盘;2、切叶取食箱;3、盖板a;4、把手a;5、陶粒a;6、防逃涂层a;7、通孔a;8、连接管a;9、叶片搬运景观箱;10、透气孔a;11、景观板;12、门锁;13、蓄水框;14、防逃涂层b;15、通孔b;16、连接管b;17、菌圃箱;18、盖板b;19、透气孔b;20、把手b;21、陶粒b;22、陶粒b;23、连接管c;24、废料箱;25、盖板c;26、透气孔c;27、把手c;28、防逃涂层d;29、麻绳;30、麻绳;31、限滑槽b;32、限滑槽b;33、限滑槽b;34、实木架;35、网罩;36、防逃涂层c。

具体实施方式

22.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

23.参照图1-6,一种昆虫行为观察装置,包括托盘1,托盘1的顶侧固定有切叶取食箱2,切叶取食箱2的顶端安装有盖板a3,盖板a3的一侧侧壁固定有把手a4,切叶取食箱2的底端侧壁铺设有陶粒a5,切叶取食箱2的顶端内侧壁安装有防逃涂层a6,切叶取食箱2的一侧侧壁开设有通孔a7通孔a7内安装有连接管a8,连接管a8远离切叶取食箱2的一端安装有叶

片搬运景观箱9,叶片搬运景观箱9的顶端侧壁开设有多个呈对称设置的透气孔a10,叶片搬运景观箱9的一侧侧壁安装有景观板11,景观板11的一侧侧壁安装有门锁12,叶片搬运景观箱9的底端内侧壁安装有蓄水框13,叶片搬运景观箱9的内侧壁安装有防逃涂层b14,叶片搬运景观箱9远离连接管a8的一侧侧壁开设有通孔b15,通孔b15内安装有连接管b16,连接管b16远离叶片搬运景观箱9的一端安装有菌圃箱17,菌圃箱17的顶侧安装有盖板b18,盖板b18的顶侧开设有透气孔b19,盖板b18的一侧侧壁固定有把手b20,菌圃箱17的底侧内侧壁铺设有陶粒b21,菌圃箱17的顶端内侧壁安装有防逃涂层c36,菌圃箱17远离连接管b16的一侧侧壁开设有通孔c22,通孔c22内安装有连接管c23,连接管c23远离菌圃箱17的一端连接有废料箱24,废料箱24的顶侧安装有盖板c25,盖板c25的顶侧开设有透气孔c26,盖板c25的顶侧固定有把手c27,废料箱24的顶端内侧壁安装有防逃涂层d28,连接管a8、连接管b16、连接管c23内均设置有麻绳29,通过切叶取食箱2、叶片搬运景观箱9、菌圃箱17与废料箱24这样可以有效的满足切叶蚁的取食、活动等所有需求,同时也能充分、有效、美观地展示切叶蚁群落的行为特点。

24.切叶取食箱2、叶片搬运景观箱9、菌圃箱17与废料箱24均为亚克力材质,通孔a7、通孔b15以及通孔c22的直径为2.5cm,盖板a3、盖板b18、盖板c25与景观板11均为亚克力板,蓄水框13的高度为20cm,蓄水框13为亚克力材质,通过切叶取食箱2、叶片搬运景观箱9、菌圃箱17与废料箱24均为亚克力材质,这可以有效的提高了对切叶蚁的观察。

25.切叶取食箱2的顶端开设有限滑槽a30,盖板a3与限滑槽a30呈滑动连接,叶片搬运景观箱9的一侧侧壁开设有限滑槽b31,景观板11与限滑槽b31呈滑动连接,菌圃箱17的顶端开设有限滑槽c32,盖板b18与限滑槽c32呈滑动连接,废料箱24的顶端开设有限滑槽d33,盖板b18与限滑槽d33呈滑动连接,这样可以更加便捷的对切叶蚁所需的湿度进行调节。

26.防逃涂层a6、防逃涂层b14、防逃涂层c36以及防逃涂层d28均为1到2cm厚,这样可以有效的防止切叶蚁的逃跑。

27.切叶取食箱2、叶片搬运景观箱9、菌圃箱17与废料箱24的底侧均与托盘1的顶侧固定,托盘1的底侧固定有实木架34。

28.透气孔a10、透气孔b19、透气孔c26上均固定有网罩35,通过网罩35可以进一步的防止了切叶蚁的逃跑。

29.工作原理:展区设计根据切叶蚁的自然特性,将整个展项分为四个区域:切叶取食箱2、景观想、菌圃箱17、废料箱24,每个区域使用连接管a8、连接管b16、连接管c23连接起来,这样既能满足切叶蚁的取食、活动等所有需求,也能充分、有效、美观地展示切叶蚁群落的行为特点,分区域展示有效提高展项的可观赏性、提高了教学的讲解效果,且能有效减少不同区域的交叉污染、有害生物感染,切叶取食箱2、景观想、菌圃箱17、废料箱24,除切叶取食箱2外每个相对应的区域均设置有透气孔a10、透气孔b19、透气孔c26、以及盖板a3、盖板b18、盖板c25与景观板11,可根据外界环境湿度状况决定是否打开,以调节切叶取食箱2、景观想、菌圃箱17、废料箱24内湿度;切叶取食箱2、菌圃区下部铺设的陶粒a5以及陶粒b21,当湿度过高时,陶粒a5以及陶粒b21可吸收部分水分;湿度过低时,陶粒a5以及陶粒b21释放水分增加湿度,湿度对切叶蚁菌圃箱17、废料箱24的影响非常大,该设计可有效调整展缸内湿度,透气孔a10、透气孔b19、透气孔c26上均固定有网罩35,防逃涂层a6、防逃涂层b14、防逃涂层c36以及防逃涂层d28,该设计可有效防止切叶蚁的逃跑。

30.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1