一种挂钩式诱蝇球的制作方法

1.本实用新型涉及诱蝇球技术领域,尤其涉及一种挂钩式诱蝇球。

背景技术:

2.诱蝇球是一种实蝇类害虫球形诱杀装置,能够有效诱杀大实蝇、小实蝇和瓜实蝇等害虫,诱蝇球的主体为球形,表面涂抹有黏胶和引诱剂,根据仿生学原理,虫子会在果实表面取食和产卵,以达到对害虫进行诱捕的效果。

3.现有的挂钩式诱蝇球一般仅通过引诱剂对害虫进行吸引,但是在实际使用过程中,不同的昆虫一般会选用不同的方式寻找食物,如实蝇、果蝇等通常通过能够对气味做出反应的神经细胞搜寻食物,而甜菜夜蛾、铃虫等夜行性昆虫往往配合光照寻找食物,因此引诱剂的诱捕效果较为单一,装置的适用范围较小。

技术实现要素:

4.本实用新型针对通过引诱剂诱捕害虫的效果差、适用范围小的问题,本实用新型所要解决的技术问题是提供能够通过捕蝇灯配合进行夜间诱捕的一种挂钩式诱蝇球。

5.本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种挂钩式诱蝇球,包括上球体、下球体、电缆、捕蝇灯和诱捕粘胶板,所述上球体底端连接设置有下球体,上球体内壁顶端设置有捕蝇灯,且捕蝇灯顶端连接设置有电缆,所述下球体底端一体成型有向内部延伸的诱捕通道,下球体内壁底端围绕诱捕通道开设有环形安装槽,且安装槽内部插入有捕蝇罩,捕蝇罩顶端环绕开设有多组透光孔,捕蝇罩外壁表面环绕开设有多组引导孔,上球体和下球体外壁表面等距环绕设置有多组诱捕粘胶板,且上球体与下球体上设置的诱捕粘胶板之间能够相互贴合。

6.本实用新型进一步的优先方案为:所述诱捕通道顶端与捕蝇罩内壁顶端留存有1.5mm-4mm高的缝隙。

7.本实用新型进一步的优先方案为:所述透光孔的内壁宽度皆小于1.5mm,引导孔的内壁宽度皆大于4mm。

8.本实用新型进一步的优先方案为:所述上球体内壁设置半环形的卡槽,下球体内壁设置有与卡槽外径长度相同的半环形的弹簧槽,卡轨皆能够插入卡槽内部。

9.本实用新型进一步的优先方案为:所述卡槽内壁两侧表面皆设置有截面为梯形的弧形条,卡轨外壁两侧表面皆开设有两组与环形块相互配合的凹槽。

10.本实用新型进一步的优先方案为:所述卡轨顶端表面等距环绕设置有多组弹簧槽,且弹簧槽顶端贯穿设置有限位杆,弹簧槽内壁底端皆设置有弹簧,且弹簧的另一端连接设置在限位杆底端表面上,卡槽内壁顶端开设有与限位杆相互配合的通孔,且通孔中部贯穿有限位杆。

11.本实用新型进一步的优先方案为:所述限位杆顶端表面皆设置为弧形,卡槽内壁顶端开设的通孔内壁皆设置为与限位杆相互配合的弧形。

12.与现有技术相比,本实用新型的优点在于:

13.1、通过设置的电缆、捕蝇灯、诱捕通道和安装槽等,使电缆和捕蝇灯能够设置在上球体的内部,同时下球体底端开设有诱捕通道,并配合捕蝇罩和捕蝇灯对夜行性昆虫进行诱导,捕蝇灯发出的光线通过透光孔和诱捕通道从上球体和下球体内部射出并吸引害虫,害虫通过诱捕通道进入捕蝇罩内部后通过引导孔进入上球体和下球体内部,实现对害虫的诱捕,从而达到通过捕蝇灯配合上球体和下球体外壁设置的诱捕粘胶板进行夜间诱捕的目的,扩大了装置的适用范围;

14.2、通过设置的卡轨和卡槽,使下球体顶端贴合在上球体底端表面上后,卡轨与卡槽呈相互交错设置,再转动下球体,使下球体带动卡轨插入卡槽内部,卡轨配合卡槽对下球体的位置进行固定,从而达到对上球体和下球体进行快速组装的目的,提高了使用装置时的便捷性。

附图说明

15.以下将结合附图和优选实施例来对本实用新型进行进一步详细描述,但是本领域技术人员将领会的是,这些附图仅是出于解释优选实施例的目的而绘制的,并且因此不应当作为对本实用新型范围的限制,此外,除非特别指出,附图仅示意在概念性地表示所描述对象的组成或构造并可能包含夸张性显示,并且附图也并非一定按比例绘制。

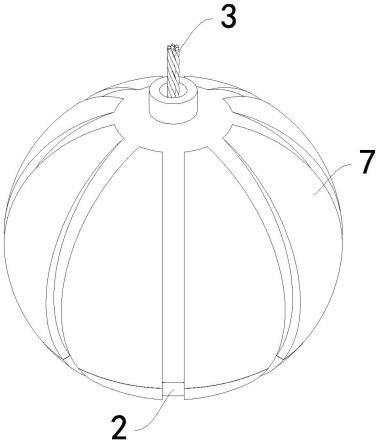

16.图1为本实用新型的立体结构示意图;

17.图2为本实用新型拆分状态的立体结构示意图;

18.图3为本实用新型的立体剖面结构示意图;

19.图4为本实用新型的正视剖面结构示意图;

20.图5为本实用新型的图4中a处的放大结构示意图;

21.图6为本实用新型的图4中b处的放大结构示意图。

22.图中:1、上球体;2、下球体;3、电缆;4、捕蝇灯;51、诱捕通道;52、安装槽;53、捕蝇罩;54、透光孔;55、引导孔;61、卡轨;62、卡槽;63、弹簧槽;64、弹簧;65、限位杆;7、诱捕粘胶板。

具体实施方式

23.以下将参考附图来详细描述本实用新型的优选实施例,本领域中的技术人员将领会的是,这些描述仅为描述性的、示例性的,并且不应被解释为限定了本实用新型的保护范围。

24.应注意到:相似的标号在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中可能不再对其进行进一步定义和解释。

25.本实施例主要对一种能够通过捕蝇灯配合进行夜间诱捕的挂钩式诱蝇球进行阐述,具体如下:

26.请参阅图1-图6,一种挂钩式诱蝇球,包括上球体1、下球体2、电缆3、捕蝇灯4和诱捕粘胶板7,上球体1底端连接设置有下球体2,上球体1内壁顶端设置有捕蝇灯4,且捕蝇灯4顶端连接设置有电缆3,下球体2底端一体成型有向内部延伸的诱捕通道51,下球体2内壁底端围绕诱捕通道51开设有环形安装槽52,且安装槽52内部插入有捕蝇罩53,捕蝇罩53顶端

环绕开设有多组透光孔54,捕蝇罩53外壁表面环绕开设有多组引导孔55,上球体1和下球体2外壁表面等距环绕设置有多组诱捕粘胶板7,且上球体1与下球体2上设置的诱捕粘胶板7之间能够相互贴合。

27.当需要使用装置时,通过移动捕蝇罩53,使捕蝇罩53插入安装槽52内部,再将捕蝇灯4安装在上球体1内壁顶端,并与电缆3电连接,将上球体1与下球体2组合后即可悬挂在树木上,通过上球体1和下球体2外壁设置的诱捕粘胶板7对害虫进行诱捕;

28.当需要捕捉夜行性昆虫时,通过启动捕蝇灯4,使电缆3向捕蝇灯4供电,捕蝇灯4产生的灯光透过捕蝇罩53顶端表面开设的透光孔54,并从诱捕通道51中射出,被光线诱捕的害虫进入诱捕通道51后,在捕蝇罩53和诱捕通道51的引导下通过引导孔55进入下球体2内部,实现对夜行性害虫的诱捕。

29.优选的,诱捕通道51顶端与捕蝇罩53内壁顶端留存有1.5mm-4mm高的缝隙;

30.通过该设计,使害虫在进入诱捕通道51内部后能够通过诱捕通道51顶端与捕蝇罩53内壁底端之间的缝隙移动至诱捕通道51外壁与捕蝇罩53内壁之间的空间内,1.5mm-4mm的缝隙能够满足大部分害虫正常进入。

31.优选的,透光孔54的内壁宽度皆小于1.5mm,引导孔55的内壁宽度皆大于4mm;

32.通过该设计,使害虫无法通过透光孔54进入下球体2内部,害虫为了更加接近捕蝇灯4会移动至引导孔55处并通过引导孔55进入下球体2内部,从而达到避免害虫聚集在透光孔54处阻碍光线透出。

33.优选的,上球体1内壁设置半环形的卡槽62,下球体2内壁设置有与卡槽62外径长度相同的半环形的弹簧槽63,卡轨61皆能够插入卡槽62内部;

34.当需要组合上球体1和下球体2时,通过移动下球体2,使下球体2顶端贴合在上球体1底端表面上,同时卡轨61与卡槽62呈相互交错设置,再转动下球体2,使下球体2带动卡轨61插入卡槽62内部,卡轨61配合卡槽62对下球体2的位置进行固定,从而达到对上球体1和下球体2进行快速组装的目的。

35.优选的,卡槽62内壁两侧表面皆设置有截面为梯形的弧形条,卡轨61外壁两侧表面皆开设有两组与环形块相互配合的凹槽;

36.通过该设计,使卡轨61能够带动设置在两侧的弧形条一同插入卡轨61内部,从而达到通过弧形条与凹槽的配合增大卡轨61与卡槽62之间的接触面积,提高卡轨61与卡槽62之间的摩擦力,使上球体1与下球体2之间的连接更为稳固。

37.优选的,卡轨61顶端表面等距环绕设置有多组弹簧槽63,且弹簧槽63顶端贯穿设置有限位杆65,弹簧槽63内壁底端皆设置有弹簧64,且弹簧64的另一端连接设置在限位杆65底端表面上,卡槽62内壁顶端开设有与限位杆65相互配合的通孔,且通孔中部贯穿有限位杆65;

38.当卡轨61向卡槽62内部转动时,卡槽62内壁挤压限位杆65顶端,使限位杆65向弹簧槽63内部移动并挤压弹簧64,弹簧64因限位杆65挤压产生弹性形变,使限位杆65收入弹簧槽63内部,卡轨61至指定位置处后,卡槽62内壁停止挤压限位杆65,弹簧64弹性形变恢复,使弹簧64推动限位杆65从弹簧槽63内部弹出并贯穿卡槽62顶端开设的通孔,卡槽62配合限位杆65对卡轨61的位置进行加固,从而达到提高上球体1与下球体2连接的稳定性的目的。

39.优选的,限位杆65顶端表面皆设置为弧形,卡槽62内壁顶端开设的通孔内壁皆设置为与限位杆65相互配合的弧形;

40.通过该设计,使限位杆65顶端在受到施力角度为特定弧度的外力时,限位杆65能够从卡槽62内壁顶端开设的通孔内移出,从而达到解除卡槽62对限位杆65位置的限制的目的。

41.在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

42.以上对本实用新型所提供的一种挂钩式诱蝇球进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型及核心思想,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1