协同解决干旱区灌溉绿洲缺水与盐渍化的方法与流程

本发明涉及合理调控灌溉绿洲水土资源利用的方法,具体涉及一种协同解决干旱区灌溉绿洲缺水与盐渍化的方法。

背景技术:

1、我国地处亚洲大陆西端,干旱半干旱区面积占比较大。区域内降水稀少,蒸发强烈,水土地资源不相匹配,引水灌溉造就了绿洲的发展。然而长期发展中,引水灌溉在支撑绿洲经济社会同时,也由于日益增强的人类活动对原有自然水循环影响深度的加剧,引发了一系列诸如:盐渍化与缺水并存,人工绿洲与天然绿洲间争夺水源,天然植被退化、土壤沙化等生态环境问题,威胁着灌溉绿洲的可持续发展。

2、考虑到土壤盐渍化通常是由地下水位埋深较浅,在强烈蒸发作用下,大量潜水被无效蒸发,与之伴随的盐分留在土壤表层累积所致。同时,人工绿洲在发展中又存在水资源短缺,大量开采地下水造成地下水位下降,引发植被退化,土壤沙化,使生态环境遭受破坏等问题。在有限水土资源约束下,综合二者,协同解决土壤盐渍化和地下水超采,对提高水资源的合理利用,缓解水资源的短缺、促生态安全意义重大。而现实中对二者的治理方法相互独立、分别治理,难以合理解决水资源和生态问题

技术实现思路

1、针对现有技术中的上述不足,本发明提供的协同解决干旱区灌溉绿洲缺水与盐渍化的方法通过在地下水临界埋深约束下,提出保障灌溉绿洲生态安全合理地下水位约束下排水再利用,即一方面进行合理排水降低绿洲盐渍区域地下水位,从根本上阻止盐分的增加,减少无效消耗;另一方面,将排出盐渍水,因地制宜的采用合适的处理方法再利用,可增加绿洲可利用水资源,达到绿洲节水控盐双重目标。

2、为了达到上述发明目的,本发明采用的技术方案为:

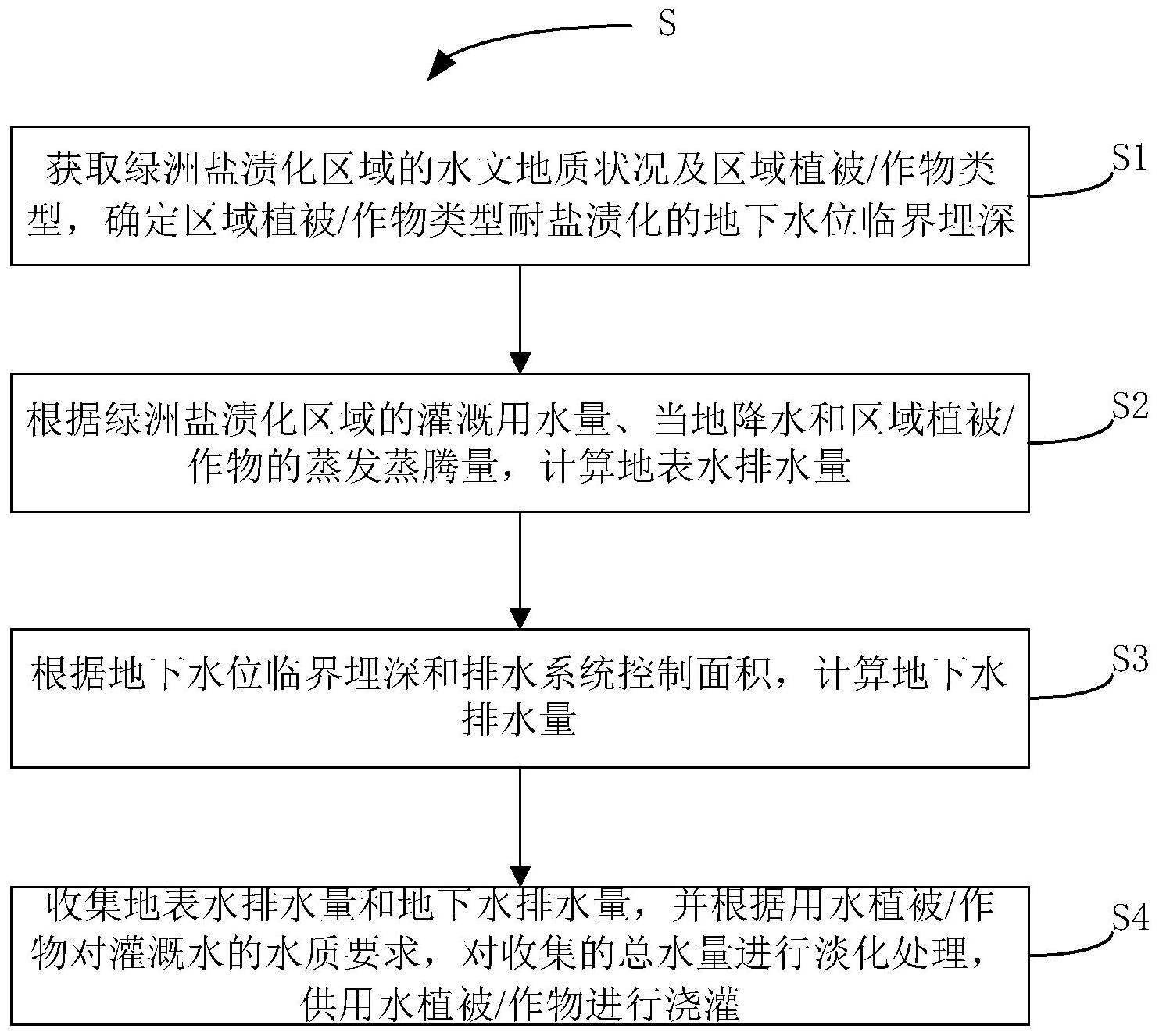

3、提供一种协同解决干旱区灌溉绿洲缺水与盐渍化的方法,其包括步骤:

4、s1、获取绿洲盐渍化区域的水文地质状况及区域植被/作物类型,确定区域植被/作物类型耐盐渍化的地下水位临界埋深;

5、s2、根据绿洲盐渍化区域的灌溉用水量、当地降水和区域植被/作物的蒸发蒸腾量,计算地表水排水量:

6、rs=i+p-etc-hu-per

7、其中,rs为地表水排水量,m3;i为灌溉水量,m3;p为当地降水量,m3;etc为区域蒸发蒸腾量,m3;hu为洼地储留量,m3;per为净下渗量,m3。

8、s3、根据地下水位临界埋深和排水系统控制面积,计算地下水排水量:

9、当自然地下水力梯度良好的区域,采用排水沟/道方式排水,排水量采用如下公式:

10、rg1=f×μ×δh,δh=hmax-hact

11、其中,rg1为地下水排水量,m3;f为排水系统控制面积,m2;μ为区域地下水平均给水度;hact为实际地下水埋深,m;hmax为地下水位临界埋深,m;δh为区域实际地下水埋深下降到地下水临界埋深的降幅,m。

12、当地势低平且自然排水不畅区域,采用抽水强排,对应的排水量依据排水时段上层对地下水的补给和控制水盐的要求,排水量采用如下计算公式:

13、rg2=f×μ×δh+per

14、δh=hmax-hact

15、当灌溉和降水进入非饱和带的盐分等于净入渗量带走的盐分时,根据非饱和带水盐分平衡公式,获得需排泄的净下渗量:

16、

17、其中,rg2为地下水排水量,m3;per为净下渗量,m3;α为降水和灌溉水的含盐量,%;β为区域内典型作物耐盐含量的最小值;

18、s4、收集地表水排水量和地下水排水量,并根据用水植被/作物对灌溉水的水质要求,对收集的总水量进行淡化处理,供用水植被/作物进行浇灌。

19、进一步地,所述步骤s1进一步包括:

20、s11、采用遥感数据、系列年统计资料或现场调研的方式,获取绿洲盐渍化区的所有植被/作物,并选取植被/作物覆盖面积大于预设阈值的植被/作物作为区域植被/作物;

21、s12、在区域植被/作物种植区设置若干采样点,采集采样点处区域植被/作物的最大根系深度,取所有最大根系深度的平均值作为植被/作物根系深度;

22、s13、根据s11选择的区域作物/植被,开展耐盐试验或者或结合当地长期灌溉经验,获取区域植被/作物根系最大根系深与耐盐渍化深度之差,取所选植被/作物中的最小者作为区域植被/作物耐盐渍化的最小深度;

23、s14、根据植被/作物根系深度和耐盐渍化的最小深度,计算区域植被/作物耐盐渍化的地下水位临界埋深:

24、hmax=r+hc-d

25、其中,hmax为地下水位临界埋深,m;r为植被/作物根系深度,m;hc为毛管水上升高度,m;d为植被/作物耐盐渍化的最小深度,m。

26、进一步地,所述毛管水上升高度的计算公式为:

27、

28、其中,σ为表面张力;ρw为水的密度;g为重力加速度;rp为毛细管当量孔径。

29、进一步地,所述毛管水上升高度的获取方法包括:

30、通过试验或经验确定不同类型土壤在多个粒径范围内的毛管水上升高度;

31、结合土壤质地分布图,布设土壤采样点,采集每个采样点处的土壤,并测定每个采样点的土壤机械组成,计算所有采样点的土粒粒径的平均值作为区域土壤的最终粒径;

32、试验确定最终粒径范围内的毛管水上升高度作为植被/作物的毛管水上升高度:

33、当土壤为石砾时,粒径为2.0mm-3.0mm对应的毛管水上升高度为0,粒径为1.5mm-2.0mm对应的毛管水上升高度为1.5cm-3.0cm,粒径为1.0mm-1.5mm对应的毛管水上升高度为14.5cm;

34、当土壤为粗砂粒时,粒径为0.5mm-1.0mm对应的毛管水上升高度为8.7cm,粒径为0.25mm-0.5mm对应的毛管水上升高度为20cm-27cm;

35、当土壤为细砂粒时,粒径为0.10mm-0.25mm对应的毛管水上升高度为50cm,粒径为0.05mm-0.10mm对应的毛管水上升高度为91cm;

36、当土壤为粗粉粒时,粒径为0.01mm-0.05mm对应的毛管水上升高度为200cm;

37、当土壤为中粉粒、细粉粒/粗粘粒、细粘粒时,粒径为小于0.01mm对应的毛管水上升高度为0。

38、进一步地,采用在绿洲盐渍化区设定多条沟渠/暗管或排水井收集地表水排水量和地下排水量,所述沟渠/暗管、排水井的深度大于等于所述地下水位临界埋深。

39、进一步地,根据用水作物对收集的水量进行淡化处理的方法包括:

40、当用水作物的灌溉用水为单一咸水来源水时,根据灌溉水质标准,采用太阳能/风能绿色能源淡化装置对收集的总水量进行淡化处理,直至淡化水质达到需要用水植被/作物要求的水质标准,之后适时浇灌;

41、当用水作物接受咸淡水混合浇灌时,结合用水植被/作物对水质的要求和当地淡水的供给情况,按照经济实用原则,结合试验确定用水植被/作物的最佳生长用水咸淡比例,确定咸水淡化处理应该达到的水质标准;采用绿色能源淡化装置对收集的总水量进行淡化处理,达到水质等级,之后按照相应的咸淡混合比例进行适时灌溉。

42、本发明的有益效果为:本方案首先获取绿洲盐渍化区域的区域植物,确定出区域植物耐盐渍化的地下水位临界埋深,通过以保障生态良性的地下水临界埋深作为约束,开展绿洲盐渍化区域的排水量收集、处理和再利用,从根本上控制土壤盐分的增加,而且减少地下水的无效消耗,同时通过对排出的盐渍水再利用,增加可利用水资源量,缓解区域水资源短缺,实现干旱区灌溉绿洲节水控盐的双重目标。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!