一种鲟鱼肉面条及其制备方法

1.本发明涉及一种鲟鱼肉食品,具体涉及一种鲟鱼肉面条及其制备方法,属于食品加工与安全技术领域。

背景技术:

2.鲟鱼肉厚骨软,无肌间刺,全身除体表骨板以外皆可食用,具有极高的营养和经济价值。随着人工养殖技术的日渐成熟,鲟鱼养殖产量逐年增加。中国鲟鱼年产量居世界首位,尤其在山东省广泛养殖。鲟鱼的养殖主要用于生产鱼子酱,然而鲟鱼肉作为生产鱼子酱后的主要副产品,占其总体重的40%左右,且具有营养价值高、易加工等特性,存在极大的经济价值。但鲟鱼肉的加工产品单一,目前国内市场鲟鱼消费主要以鲜活鲟鱼和初加工产品销售为主。因此,鲟鱼肉的合理加工与熟制产品的开发对于鲟鱼产业的发展至关重要。

3.目前,利用鲟鱼肉加工而成的食品种类比较单一,虽然国内外学者对于鱼肉面条的研究已经有所成功,并且进行报道。但是鱼肉面条还存在一系列问题,如营养成分单一、蒸煮特性较差等;这主要是因为鲟鱼是一种淡水鱼,相比于深海鱼,鲟鱼的凝胶性较差,这就对其形成品质优良的面条造成了较大的阻碍。凝胶性是判定鱼糜感官特性、风味以及质构的重要指标之一,一直以来,如何提高鲟鱼鱼糜的凝胶性都是人们研究的热点。

4.然而鲜的鲟鱼肉具有一定鱼腥味,一部人接受不了这种风味,目前,传统的鱼肉加工方式主要为蒸制、水煮、煎炸、烘烤和腌制;其中蒸制是维持蛋白质的结构、提高营养价值、保持原有风味的最佳方式。然而在蒸制加热的过程中会引起鱼肉的质构、水分、蛋白质的理化性质、尤其是风味特性发生不同程度的变化。蒸制后的鱼肉与新鲜鱼肉的风味存在巨大差异,主要表现在鱼腥味的减弱及特殊香味物质的生成。鱼肉在蒸制过程中蛋白质、氨基酸和脂质发生氧化及褐变,产生对风味有重要贡献的多种挥发性化合物,如醛、酮、酸、烯烃等。此外,蒸制时间不同对鱼肉的脂质氧化程度及脂质代谢水平也影响着最终的风味。

5.因此,如何提高鱼糜的凝胶性,更好地促进面团中面筋的形成,但是又能够降低鱼糜的腥味提高鱼肉的风味且不破坏鱼肉的营养,这是目前研究鲟鱼肉产品存在的主要难题

技术实现要素:

6.本发明所要解决的技术问题是针对现有技术中存在的不足,而提供一种鲟鱼肉面条及其制备方法,将鲟鱼鱼糜和蒸制鱼肉分别添加到小麦高筋面粉中,既保证了鱼糜的凝胶性,又提高了产品的风味,同时不破坏鱼肉的营养。

7.为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

8.本发明首先提供一种鲟鱼肉面条的制备方法,包括以下步骤:

9.(1)鲟鱼肉处理:将新鲜的鲟鱼去除鱼头、内脏和鱼尾,将采下来的鲟鱼肉依次进行清洗和沥干水分,然后鲟鱼肉分成两等份,一份进行蒸制,另一份制成鱼糜;

10.(2)制备熟鲟鱼肉:将步骤(1)中得到的一份鲟鱼肉蒸制2min

‑

10min,得到熟鲟鱼肉,冷却至室温后待用;

11.(3)制备鱼糜制品:将步骤(1)中得到的另一份鲟鱼肉切成薄片,用绞肉机将薄片进行搅拌形成鲜鱼糜,直接对鲜鱼糜进行漂洗,或者将其冷藏、解冻后再进行漂洗,漂洗后的鱼糜进行擂溃后得到鱼糜制品,待用;

12.(4)准备原料:称取0.5份步骤(2)中得到的熟鲟鱼肉、0.5份步骤(3)中得到的鱼糜制品和4份面粉作为主料;称取面粉重量1.0%

‑

2.5%的食盐、1.0%

‑

2.5%的植物谷朊粉、0.1%

‑

0.3%的结冷胶、30%的水以及鱼糜制品重量2.5%的鸡蛋作为辅料;称取面粉重量0.75%的洋葱粉、0.75%的香葱粉、0.5%的大蒜粉、0.15%姜粉作为去腥剂;称取面粉重量0.25%的拉面剂作为添加剂;

13.(5)原料混合:先将熟鲟鱼肉捣碎后添加到面粉中,再将鱼糜制品用鸡蛋溶解后添加到面粉中,然后将所述比例的植物谷朊粉、结冷胶分别用少量的水溶解后添加到面粉中,再将所述比例的食盐、洋葱粉、香葱粉、大蒜粉、姜粉、拉面剂添加到面粉中,然后将所有原料倒入面条机中进行混合得到面团;

14.(6)制备面条:将面团进行揉面和醒发,然后利用进行面条机进行压延、切条,面条从压面机中取出后送入干燥箱中进行干燥,干燥后得到鲟鱼肉面条。

15.上述技术方案中,步骤(2)中,所述的蒸制时间优选为8

‑

10min,进一步优选为8min,蒸制后的鲟鱼肉挥发性风味物质得到提高从而使鲟鱼肉风味浓郁。

16.上述技术方案中,步骤(3)中,所述鲜鱼糜添加抗冻剂进行冻藏,需要使用时将进行半解冻,在4℃冰箱中放置过夜后再进行漂洗。

17.上述技术方案中,所述的抗冻剂为0.25%三聚磷酸钠和4%山梨醇按照1:1的质量比混合后形成的复合试剂,抗冻剂的添加量为不超过鲜鱼糜重量的5%,优选为1

‑

3%。

18.上述技术方案中,步骤(3)中,所述的漂洗分为纯水漂洗和盐水漂洗:先进行1次纯水漂洗,然后进行2次盐水漂洗,每次漂洗时间均为1min。

19.上述技术方案中,进行盐水漂洗时,选取质量分数为0.25%的盐水。

20.上述技术方案中,步骤(3)中,所述的擂溃,操作为:先空溃2min,再加入3%的盐擂溃2min。

21.上述技术方案中,步骤(4)中,所述的食盐添加量为面粉重量的2.0%,植物谷朊粉添加量为面粉重量的2.0%,结冷胶添加量为面粉重量的0.1%。

22.上述技术方案中,步骤(6)中,所述的面团循环进行揉面和醒发(先进行揉面、然后醒发、再揉面、再醒发以此循环),揉面的次数为四次、每次6min,醒发的次数为3次,每次20min。

23.上述技术方案中,步骤(6)中,所述的干燥,为分阶梯干燥,干燥工艺为30℃下干燥2h、40℃下干燥6h、25℃下干燥2h。

24.本发明还提供经过上述制备方法制备而成的一种鲟鱼肉面条,包括主料、辅料、去腥剂和添加剂,其中:主料包括0.5份熟鲟鱼肉、0.5鱼糜制品和4份面粉;辅料包括面粉重量1.0%

‑

2.5%的食盐、1.0%

‑

2.5%的植物谷朊粉、0.1%

‑

0.3%的结冷胶、30%的水以及鱼糜制品重量2.5%的鸡蛋;去腥剂包括0.75%的洋葱粉、0.75%的香葱粉、0.5%的大蒜粉、0.15%姜粉;添加剂为面粉重量0.25%的拉面剂。

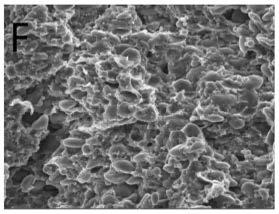

25.本发明还提供一种所述的鲟鱼肉面条的烹饪方法,所述的面条采用蒸制或者水煮的方式进行烹饪时,烹饪时间为2min

‑

10min,优选为8

‑

10min,进一步优选为8min。

26.本发明采用spme法对鲟鱼肉样品进行萃取,使用gc

‑

ms对鲟鱼肉样品的挥发性风味物质进行鉴定,结果表明蒸制后鲟鱼肉气味特征显著变化,蒸制鲟鱼的整体风味强度大于新鲜样品,蒸制16min的样品总体风味强度最大,风味更加浓郁;此外,在16min的蒸制条件下,鲟鱼肉的脂肪酸组成较为合理,此时鲟鱼适宜的脂质氧化有利于形成新的风味化合物为食品带来适宜的风味。由于本发明中的鲟鱼肉蒸制后制备成面条后还需要烹饪,因此,蒸制的时间为8min最佳,而烹饪面条时的时间液位8min,这样总和为16min,从而提高面条的风味。

27.本发明采用了鲜鱼糜,鲜鱼糜具有凝胶性,能够更好地促进面团中面筋的形成;本发明研究食盐、结冷胶、植物谷朊粉的添加量对鲟鱼肉挂面品质的影响,通过对鲟鱼肉面条蒸煮特性、质构特性以及感官评价的分析,对鲟鱼肉面条的配方进行优化,在此配方下的挂面蒸煮损失率低、断条率低,呈现麦黄色,表面光滑,尝起来筋道有弹性,感官评价达到国家标准,扫面电镜下观察到面筋光滑均匀,各方面均符合挂面国标。

附图说明

28.图1为实施例1中的不同蒸制时间鲟鱼肉电子鼻雷达图,其中:

■

为0min、

●

为4min、

▲

为8min、为12min、

◆

为16min、为20min;

29.图2为实施例1中的不同蒸制时间鲟鱼肉电子鼻主成份分析,其中:

■

为0min、

●

为4min、

◆

为8min、为12min、

▲

为16min、为20min;

30.图3为实施例2中的不同蒸制时间鲟鱼肉挥发性化合物的种类和相对含量变化;其中:

△

为酸类、为醛类、

▲

为酮类、为酯类、

○

为醇类、—为烯烃、

●

为烷烃、

◆

为芳香族、

◇

为其他;

31.图4为实施例2中不同蒸制时间鲟鱼肉挥发性化合物的种类的主成分分析;其中:

△

为酸类、为醛类、

▲

为酮类、为酯类、

○

为醇类、—为烯烃、

●

为烷烃、

◆

为芳香族、

◇

为其他;

32.图5为实施例2中不同蒸制时间鲟鱼肉挥发性化合物的聚类热图;(由下至上的

●

依次为:苯甲酸、十五酸、十七酸、十二酸、葵二烯醛、硅酸四乙酯、苯乙二醛、2

‑

庚酮、壬二烯醛、十六酸甲酯、香叶基丙酮、3,5

‑

辛二烯、1

‑

己醇、2,4

‑

二甲基环己醇、邻苯二甲酸二乙酯、3,5,5

‑

三甲基

‑2‑

己烯、n,n

‑

二丁基甲醇胺、正葵酸、庚醛、丁基羟基甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、石竹烯、辛醛、2

‑

乙基

‑1‑

己醇、2

‑

戊基呋喃、萘、己醛、1,2

‑

苯二甲酸双酯、1

‑

戊醇、庚二烯醛、己酸、壬四烷酸、1,1

‑

二氧基乙烷、1

‑

(+)

‑

抗坏血酸2,6

‑

二十六烷酸酯、4

‑

烯丙基苯甲醚、苯甲醛、氨基甲酸二乙酯、葵醛、1

‑

戊烯

‑3‑

醇、十八碳烯酸、2,6,10,14

‑

四甲基十五烷、3

‑

辛酮、1

‑

辛基

‑3‑

醇;从左到右依次为:16.6、14.5、11.4、10.3、9.31、8.28、7.24、6.31、5.17、4.14、3.10、2.59、2.07、1.55、1.03、0.776、0.517、0.259、0.129、0.00);

33.图6为实施例3中蒸制不同时间鲟鱼肉过氧化值的变化;不同的字母表示各组之间存在显著性差异(p<0.05);

34.图7为实施例3中蒸制不同时间鲟鱼肉酸价的变化;不同的字母表示各组之间存在显著性差异(p<0.05);

35.图8为实施例3中蒸制不同时间鲟鱼肉丙二醛含量的变化;不同的字母表示各组之

间存在显著性差异(p<0.05);

36.图9a

‑

c为实施例3中蒸制不同时间鲟鱼肉共轭二烯(cd)、三烯(ct)和四烯(ctr)含量的变化;不同的字母表示各组之间存在显著性差异(p<0.05);

37.图10为实施例4中的食盐添加量对面条感官特性的影响;

38.图11为实施例5中的结冷胶添加量对面条感官特性的影响;

39.图12实施例6中的植物谷朊粉添加量对面条感官评分的影响;

40.图13

‑

a为实施例8中鲜鱼糜的电镜图片(电镜500倍微观结构);

41.图13

‑

b为实施例8中鲜鱼糜的电镜图片(电镜1000倍微观结构);

42.图13

‑

c为实施例8中普通挂面的电镜图片(电镜500倍微观结构);

43.图13

‑

d为实施例8中普通挂面的电镜图片(电镜1000倍微观结构);

44.图13

‑

e为实施例8中鲟鱼肉挂面的电镜图片(电镜500倍微观结构);

45.图13

‑

f为实施例8中鲟鱼肉挂面的电镜图片(电镜1000倍微观结构)。

具体实施方式

46.以下对本发明技术方案的具体实施方式详细描述,但本发明并不限于以下描述内容:

47.下面结合具体的实施例,对本发明进行阐述:

48.实施例1:采用电子鼻分析法研究不同蒸制时间对鲟鱼肉风味的影响

49.1.1材料与试剂

50.新鲜西伯利亚鲟(acipenser baerii)与史氏鲟(acipenser schrencki)的杂交鲟,平均体长75~95cm,购于青岛市城阳区水产市场。

[0051]3‑

辛醇(色谱纯),购于西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司。

[0052]

n

‑

酮标准品(c4

‑

c9),购于中国信诺化学试剂北京有限公司。

[0053]

1.2实验方法

[0054]

1.2.1鲟鱼样品的制备

[0055]

将新鲜鲟鱼运输至实验室后,去头、去内脏、去鱼皮、称重。取鲟鱼胸鳍之后至腹鳍前的背部肉,制成大小约为9cm

×

6cm

×

1cm的鲟鱼肉样品。将处理好的新鲜鲟鱼肉样品分别在0min、4min、8min、12min、16min和20min下蒸制。蒸制完成后,将样品冷却至室温以备进一步分析检测。

[0056]

1.2.2电子鼻分析

[0057]

取2g鱼肉样品于20ml顶空进样瓶中,常温富集平衡30min备用待测。载气为空气,气体流速1ml/min。每个样品检测时间1min,清洗时间2min,每组样品重复测定3次。使用smartnose工作站进行数据处理。电子鼻传感器参数如表1所示。

[0058]

表1电子鼻传感器参数

[0059]

传感器分类s1芳香族化合物s2氮氧化合物、低分子胺类s3硫醇、硫酚、硫醚s4有机酸酯和萜类

s5萜类、酯类s6甾醇类、三萜类s7脂肪烃含氧衍生物s8胺类s9氢气s10呋喃类s11脂肪烃s12硫化物s13乙烯s14内酯类、吡嗪类

[0060]

1.3结果与分析

[0061]

1.3.1雷达图分析

[0062]

电子鼻实验结果基于传感器阵列,而非直接测量挥发性化合物含量。如图1所示,电子鼻传感器阵列对蒸制鲟鱼样品挥发性风味的响应值显著大于新鲜鲟鱼样品,说明在同等检测量下,蒸制鲟鱼样品的总体风味强度更大。其中蒸制16min的样品总体风味强度最大,风味更加浓郁。s1、s3、s4、s8有较强的响应值,由传感器信号强度可知,新鲜鲟鱼和蒸制鲟鱼样品中芳香族化合物、硫醇、硫酚、硫醚、萜类物质含量均比较高。所有鲟鱼肉样品s2、s5、s6传感器响应值偏低,说明样品中氮氧化合物、低分子胺类、甾醇类、三萜类物质及的含量均比较低。s13传感器响应值几乎为0,电子鼻基本不能从鲟鱼样品中检测到乙烯的存在。

[0063]

1.3.2主成分分析

[0064]

主成分分析是一种基于降维思想的数据分析方法。各个坐标点的距离代表了样本间聚集和离散程度,距离越近表明样本间相似性越高,距离越远表明样本间差异性越大。如图2电子鼻pca结果中所示,主成份1(pc1 67.81%)与主成份2(pc2 19.07%)之和86.88%,大于80%,证明两个主成份基本代表了样品所含的风味信息,pca结果具有可信性。di值为95.15,大于80,说明各样品之间分离度良好,样品平行度良好。pca结果中各组样品之间的距离一定程度上可以反映出各组样品之间的差异性。新鲜样品与蒸制后样品距离较远,这体现出新鲜样品的风味与蒸制后样品的整体风味特征存在显著性差异。蒸制16min、20min两组样品距离较近,说明这两组样品整体风味特征相对较相似。

[0065]

实施例2:采用气相色谱质谱联用分析法研究不同蒸制时间对鲟鱼肉风味的影响

[0066]

1.1材料与试剂:与实施例1相同

[0067]

1.2实验方法

[0068]

1.2.1鲟鱼样品的制备:与实施例1相同

[0069]

1.2.2气相色谱质谱联用分析

[0070]

1.2.2.1固相微萃取(spme):

[0071]

取5g鱼肉样品于20ml顶空进样瓶中,加入10μl 3

‑

辛醇标准品溶液,旋紧瓶盖,置于振荡器上,在温度60℃、振荡频率250rpm条件下富集平衡20min。将dvb/car/pdms萃取头插入进样瓶,顶空固相微萃取30min后取出萃取头。将萃取头插入qp2010

‑

se的进样口,250℃解析4min。每个样品平行实验三次。

[0072]

1.2.2.2色谱分析:

[0073]

gc条件:色谱柱为hp

‑

innowax(30m

×

0.25mm

×

0.25μm),载气为高纯氦气,流速1.0ml/min,不分流进样,进样温度250℃。升温程序起始温度40℃,保持2min,以8℃/min速度升温至250℃,保持5min。

[0074]

1.2.2.3质谱分析:

[0075]

ms条件:溶剂切除时间1min,离子源温度150℃,接口温度250℃,采集方式scan,扫描范围50~400m/z。

[0076]

1.2.2.4数据分析:

[0077]

使用岛津gcmssolution(version 4.4.1)工作站进行数据处理,采用nist08.llibraries谱库自动检索各组分质谱数据,选择匹配度80%以上(满分100)作为鉴定结果。3

‑

辛醇作为标准品计算挥发性成分的相对含量。

[0078]

1.3 gc

‑

ms分析

[0079]

1.3.1挥发性化合物种类分析

[0080]

不同蒸制时间下鲟鱼肉的挥发性化合物的组成和相对含量如图3所示:第0min时,生鲟鱼肉的挥发性成分主要为醛类和醇类。随着蒸制时间的延长,鲟鱼的醛类、酮类成分呈现先减少后增加的趋势,醇类的烷烃含量明显增加,烯烃含量减少,说明通过蒸制时间的变化在一定程度上改变了鲟鱼肉挥发性成分的组成。第16min时,鲟鱼肉的挥发性成分主要为醛类、醇类、酯类和酮类。与第0min相比,酯类、烯烃和芳香族化合物含量明显减少,醇类和酸类含量显著增加,说明鲟鱼在蒸制过程中挥发性成分的组成发生了明显变化。这些结果与电子鼻分析结果一致。

[0081]

1.3.2挥发性化合物成分及含量分析

[0082]

不同蒸制时间下鲟鱼肉的挥发性成分和相对含量见表2所示。蒸制鲟鱼肉在第0、4、8、12、16和第20min分别检测到33、33、35、36和35种挥发性成分。这些挥发性成分主要是醛、醇、酸、酮和碳氢化合物,随着蒸制时间的延长,鲟鱼肉挥发性成分的种类数变化不大,生鲟鱼肉的主要风味成分是已醛、4

‑

烯丙基苯甲醚和3

‑

辛酮等化合物,蒸制后的主要风味成分为3

‑

辛酮、癸醛、氨基甲酸二乙酯、1

‑

辛烯

‑3‑

醇和苯甲醛,其中大部分化合物可以产生对特征香味有明显贡献的芳香风味。

[0083]

表2不同蒸制时间鲟鱼肉挥发性成分

[0084]

[0085]

[0086][0087]

1.3.3挥发性化合物的pca分析

[0088]

对蒸制鲟鱼肉的挥发性化合物进行pca分析,如图4所示,两个主成分的解释率为90.5%。pc1和pc2分别占52.3%和38.2%。各指标向量与第一主成分(pc1)或第二主成分(pc2)轴的角度及长度代表该指标对pc1或pc2的差异贡献度;各指标向量之间的角度表示各指标之间的相关性,<90

°

为正相关,>90

°

为负相关;而各组在各指标方向上的位置体现各组中该指标的高低水平。不同蒸制时间制得的鲟鱼的挥发性化合物种类之间有明显差异且可以互相区分,其中第16min和20min的鲟鱼肉距离较近且有部分重合,这说明当蒸制时间达到16min之后挥发性化合物的种类和含量较为稳定,且风味方面存在相似成分。此外,醛类和酮类对这两个时间点的挥发性化合物起主要的贡献作用,两类化合物之间呈高度正相关关系。烷烃与醇类的产生没有相关关系,但是酸类分别与这两类化合物的产生正相关。说明酸类的形成与脂质、糖原以及蛋白质的氧化、氨基酸和脂肪酸的生成之间均有密切关系。结合表2分析可得,醛类、酮类、醇类是蒸制鲟鱼肉的主要风味来源,均与第16min和20min下鲟鱼肉的挥发性化合物的产生密切相关。

[0089]

1.3.4挥发性化合物的聚类热图分析

[0090]

通过聚类热图对不同蒸制时间下鲟鱼肉的挥发性化合物进行分析。如图5所示,所有样品被分为两组,一组由第0min和第4min组成,另一组为其他蒸制时间,进一步细分又可以分为第8和12min一组,第16和20min一组。且主要的挥发性化合物集中在16和20min产生,此结果与pca的分析基本一致。这可能是由于随着蒸制时间的增加,使得脂质氧化程度加剧,其氧化产物也可以进一步产生稳定的风味。8~20min蒸制时间下的鲟鱼肉富含3

‑

辛酮、十八碳烯酸、癸醛、1

‑

辛烯

‑3‑

醇和苯甲醛。苯甲醛、3

‑

辛酮、癸醛、1

‑

辛烯

‑3‑

醇和苯甲醛为蒸制鲟鱼肉的特征挥发性化合物。

[0091]

各化合物之间的相互作用会影响风味阈值,从而改变产品的风味。而gc

‑

ms是通过对单一化合物进行分析得到的结果,因此不能完全代替感官评价。但电子鼻分析的结果与感官评价一致,两者之间的正相关关系也得到了证实。

[0092]

实施例3:蒸制过程中鲟鱼肉脂质变化

[0093]

1.1材料与与试剂

[0094]

新鲜西伯利亚鲟(acipenser baerii)与史氏鲟(acipenser schrencki),购于青岛市城阳区水产市场。37种脂肪酸混标购于西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司。其他试剂为分析纯。

[0095]

1.2实验方法

[0096]

1.2.1鲟鱼样品的制备

[0097]

选取1.2.1制备的鲟鱼样品,碎冰预冷5min后立即液氮冷冻,置于真空冻干机中冻干72h,冻干样品储存在干燥器内备用。

[0098]

1.2.2鲟鱼肉脂肪酸鉴定

[0099]

1.2.2.1总脂的提取

[0100]

参照folch54的方法提取鱼肉脂肪。称取1.00g冻干的鲟鱼肉样品于100ml烧杯中,加入50ml氯仿

‑

甲醇溶液(v:v=2:1),在冰浴条件下均浆后放于在4℃下静置2h。萃取液经中速滤纸过滤,加入5ml 0.9%nacl溶液,于4℃以4000r/min离心10min。加入10ml氯仿

‑

甲醇溶液重复离心后,收集下层氯仿

‑

脂质溶液用温和氮气吹至恒重,即得鱼肉总脂肪。

[0101]

1.2.2.2甲酯化

[0102]

在1g冻干鱼肉中提取的脂肪中,加入2ml 0.125mol/l的氢氧化钾

‑

甲醇溶液,涡旋混匀后在60℃水浴中皂化20min直至油珠完全溶解,取出冷却至室温后,加入3ml 14%三氟化硼

‑

甲醇溶液在60℃水浴中酯化20min酯化后取出并冷却。冷却后加入2ml正己烷、1ml超纯水,充分混匀,静置萃取后收集上层正己烷相。重复萃取3次后合并收集的正己烷。经氮吹恒重后,用正己烷定容至10ml,过0.22μm有机滤膜,备用待上机。

[0103]

1.2.2.3色谱分析

[0104]

gc工作条件:hp

‑

5ms毛细管色谱柱(30m

×

0.25mm

×

0.25mm),进样口温度250℃;进样体积1μl,分流比40:1,载气氦气,流速1.5ml/min。升温程序:初始温度为40℃,以10℃/min速度升至120℃,保持2min,然后以6℃/min速度升至220℃,维持15min。利用37种脂肪酸甲酯标准品进行定性分析,采用面积归一化法进行定量分析。

[0105]

1.2.2.4质谱分析

[0106]

ms工作条件:离子源温度250℃,电子能量为70ev,质量扫描范围35

‑

500m/z,溶剂切除时间设为2min。

[0107]

1.2.3过氧化值(pov)的测定

[0108]

参照《gb5009.227—2016》进行测定。

[0109]

1.2.4酸价的测定

[0110]

参照《gb5009.229—2016》进行测定。

[0111]

1.2.5丙二醛(mda)的测定

[0112]

参照《gb5009.181

‑

2016》进行测定。

[0113]

1.2.6共轭二烯(cd)、三烯(ct)和四烯(ctr)的测定

[0114]

取200μl上述制备鱼肉脂质样品在96孔板上,用酶标仪分别在233、268和315nm处测定cd、ct和ctr的吸光度。当吸光度超过0.8吸光度单位(au)时,用溶剂(1:2

‑

1:8,v/v)稀释脂质提取物,重复测定。

[0115]

共轭结构的数量根据公式计算如下:

[0116]

cd/ct/ctr=v/w

ꢀꢀꢀ

(1)

[0117]

式中,v为氯仿提取物的体积(ml),w为所测提取物中脂质物质(油)的质量(mg)。结果以ml/mg表达cd、ct、ctr值。每个样本进行3次重复分析,并计算平均值和标准偏差。

[0118]

1.3结果与分析

[0119]

1.3.1蒸制过程中鲟鱼肉脂肪酸分析

[0120]

如表3所示,在新鲜和蒸制鲟鱼肉中共检测到20种脂肪酸,全部为碳原子数在12个以上的以长链脂肪酸(lcfa),其中饱和脂肪酸(sfa)6种,单不饱和脂肪酸(mufa)4种,多不饱和脂肪酸(pufa)10种,所有鲟鱼样品的pufa含量都在40%以上。与生鲟鱼样品相比,蒸制后鲟鱼的sfa含量下降,且在0

‑

16min逐渐下降,蒸制20min后有所增加;与sfa不同,鲟鱼蒸制后mufa含量增加,但随着蒸制时间的延长,mufa的含量呈现下降的趋势。在蒸煮8min以后,鲟鱼肉的pufa含量逐渐增加,蒸制16min和20min的鲟鱼肉有着dha含量较高。实验结果表明,不同蒸制时间对鲟鱼肉脂肪酸组成存在显著差异,在16min蒸制条件下鲟鱼肉的脂肪酸组成更有利于风味形成。

[0121]

表3不同蒸制时间鲟鱼肉脂肪酸组成

[0122][0123][0124]

1.3.2蒸制过程中鲟鱼肉过氧化值(pov)分析

[0125]

蒸制过程中温度的升高造成细胞膜的破坏和血红蛋白的变性,进一步引发了食品的脂质氧化,pov通常用来表示油脂和脂肪酸被氧化的程度,进而判断食品的质量和变质程度。由图6可知,鲟鱼肉在整个蒸制期间,鱼肉的pov值呈现先升高后缓慢降低的趋势。在蒸制前期0~8min阶段pov值迅速升高,于8min时达到最大值,在蒸制8~20min阶段pov值下降,并于16min后逐渐稳定。

[0126]

1.3.3蒸制过程中鲟鱼肉酸价分析

[0127]

酸价可以体现食品体系中游离脂肪酸含量的高低,也是衡量食品氧化情况的标志之一。图7所示显示了不同蒸制时间对鲟鱼肉酸价的影响。新鲜鲟鱼肉酸价为0.56mg/g,蒸制20min后鲟鱼肉酸价升高至2.19mg/g,是新鲜样品的3.91倍;不同蒸制时间鲟鱼肉酸价差异显著(p<0.05),随着蒸制时间的延长,鲟鱼肉的酸价整体呈升高趋势,在0~12min,蒸制鲟鱼肉的酸价缓慢上升,12min后上升速率增加,于20min时达到最高酸价值。

[0128]

1.3.4蒸制过程中鲟鱼肉丙二醛(mda)含量分析

[0129]

在生物体内,自由基与脂质发生过氧化反应会生成丙二醛,导致蛋白质、核酸等生物大分子的交联聚合影响食品风味。如图8所示,随着蒸制时间的延长,鲟鱼肉mda含量呈现先上升后平缓最终达到最大值的趋势。蒸制0

‑

8min时,鲟鱼肉mda含量呈现快速上升的趋势,在8

‑

16min之间基本没有明显变化,当蒸制时间延长至20min后mda含量显著增加(p<0.05)。综合1.3.2和1.3.3的实验结果进行分析,一定范围内mda含量的提高有利于风味强度的提升,但mda含量过高会造成异味的产生。

[0130]

1.3.5蒸制过程中鲟鱼肉共轭二烯(cd)、三烯(ct)和四烯(ctr)含量分析

[0131]

脂质自动氧化会生成十八碳二烯氢过氧化物和共轭二烯产物,在232nm处会产生明显的吸收峰,通过检测共轭二烯的含量就可以衡量油脂初期自动氧化的程度。共轭三烯、四系可以进一步反映脂质氧化的二级氧化产物。图9表明随着蒸制时间的增加,鲟鱼肉中cd、ct、ctr的含量呈现先上升再下降的趋势,最终在20min时达到最大值。如图9

‑

a所示,在0

‑

12min内,蒸制鲟鱼肉中cd含量逐渐增加,在16min时含量下降,蒸煮时间达到20min后cd含量显著增加(p<0.05),紫外吸收的增加与氧的吸收和氧化前期阶段过氧化物的含量成正比。脂质自动氧化的二级氧化产物共轭三烯类和共轭四烯类显示出类似的变化(图9

‑

b和c),因氧化反应是逐级发生的,因此在蒸制鲟鱼肉中检测到的ct和ctr含量远低于cd。由以上结果可得,在蒸制时间达到16min时,鲟鱼肉的脂质氧化程度最低,此结果与过氧化值、丙二醛含量的结论一致,适宜的氧化有利于形成新的风味化合物为食品带来适宜的风味。

[0132]

实施例4:单因素实验研究食盐添加量对面条品质影响

[0133]

1材料

[0134]

鲟鱼,产自山东青岛;鸡蛋,产自山东青岛;食盐,产于河南省新郑市;大麦高筋粉,五得利面粉集团有限公司提供;三聚磷酸钠,河南省万邦化工科技有限公司提供;山梨醇,河南万邦化工科技有限公司提供;植物谷朊粉,浚县天龙面业有限公司提供;结冷胶,广州利成实业有限公司提供;拉面剂,甘肃力司食品有限公司提供;姜粉,江苏省泰州市美食佳食品有限公司提供;蒜粉,江苏省泰州市美食佳食品有限公司提供;洋葱粉,江苏省泰州市美食佳食品有限公司提供;香葱粉,江苏省泰州市美食佳食品有限公司提供。

[0135]

2方法

[0136]

2.1鲟鱼肉面条制备流程:

[0137]

(1)鲟鱼肉处理:将新鲜的鲟鱼去除鱼头、内脏和鱼尾,将采下来的鲟鱼肉依次进行清洗和沥干水分,然后鲟鱼肉分成两等份,一份进行蒸制,另一份制成鱼糜;

[0138]

(2)制备熟鲟鱼肉:将步骤(1)中得到的一份鲟鱼肉蒸制8min,得到熟鲟鱼肉,冷却至室温后待用;

[0139]

(3)制备鱼糜制品:将步骤(1)中得到的另一份鲟鱼肉切成薄片,用绞肉机将薄片进行搅拌形成鲜鱼糜,直接对鲜鱼糜进行漂洗,漂洗分为纯水漂洗和盐水漂洗:先进行1次纯水漂洗,然后进行2次盐水漂洗,每次漂洗时间均为1min,进行盐水漂洗时,选取质量分数为0.25%的盐水;漂洗后的鱼糜进行擂溃,先空溃2min,再加入3%的盐擂溃2min;得到鱼糜制品,待用;

[0140]

(4)准备原料:称取0.5份熟鲟鱼肉、0.5份鱼糜制品和4份面粉作为主料;称取面粉重量1.0%

‑

2.5%的食盐、2.0%的植物谷朊粉、0.1%的结冷胶、30%的水以及鱼糜制品重量2.5%的鸡蛋作为辅料;称取面粉重量0.75%的洋葱粉、0.75%的香葱粉、0.5%的大蒜粉、0.15%姜粉作为去腥剂;称取面粉重量0.25%的拉面剂作为添加剂;

[0141]

(5)原料混合:先将熟鲟鱼肉捣碎后添加到面粉中,再将鱼糜制品用鸡蛋溶解后添加到面粉中,然后将所述比例的植物谷朊粉、结冷胶分别用少量的水溶解后添加到面粉中,再将所述比例的食盐、洋葱粉、香葱粉、大蒜粉、姜粉、拉面剂添加到面粉中,然后将所有原料倒入面条机中进行混合得到面团;

[0142]

(6)制备面条:将面团进行揉面和醒发,先进行揉面、然后醒发、再揉面、再醒发以此循环,揉面的次数为四次、每次6min,醒发的次数为3次,每次20min;然后利用进行面条机进行压延、切条,面条从压面机中取出后送入干燥箱中进行干燥,干燥为分阶梯干燥,干燥工艺为30℃下干燥2h、40℃下干燥6h、25℃下干燥2h,干燥后得到鲟鱼肉面条。

[0143]

2.2单因素实验:

[0144]

食盐添加量:添加面粉质量的1.0%、1.5%、2.0%、2.5%的食盐,按照鲟鱼肉面条制备流程,分别测定鲟鱼肉面条的蒸煮损失率、断条率、感官评价和质构特性。

[0145]

2.3面条品质测定:

[0146]

2.3.1蒸煮特性测定

[0147]

(1)最佳蒸煮时间:参照行业标准ls/t 3212—2014《挂面生产工艺测定方法》对鲟鱼肉挂面的最佳蒸煮时间进行测定。

[0148]

(2)挂面断条率:参考行业标准ls/t 3212—2014《挂面生产工艺测定方法》对挂面断条率进行测定。

[0149]

(3)蒸煮损失率:

[0150]

参照马雨洁等人的方法,并略作修改。称取鱼肉挂面20g,精确至0.01g;将装有400ml蒸馏水的烧杯放在电磁炉上进行加热,使烧杯中的水保微微沸腾的状态,将鱼肉挂面放入烧杯中,烧煮直到最佳蒸煮时间为止。用工具将熟面条捞出,将烧杯中的面汤放在桌面上,慢慢冷却,待温度到达常温后转入500ml容量瓶中进行定容,不断摇晃直至混匀。从中每次吸取40ml面汤放到铝盒,在烘箱中低温烘去大量水分,直至容量瓶中的面汤全部转移至铝盒,于105℃烘箱内烘至恒重,计算煮制损失。煮制损失按干物质占生面条的质量百分数表示。

[0151]

2.3.2感官特性测定

[0152]

参照行业标准ls/t 3212—2014中所规定的指标,并略微修改,对鲟鱼肉挂面进行感官评定。进行感官评定的人员由10名(男、女各5名)学生担任,由他们分别对经过最佳蒸煮时间蒸煮至熟的鱼肉面条的各个指标进行评分。指标和评定标准具体如表4。

[0153]

表4挂面感官评定指标

[0154][0155]

2.3.3 tpa特性测定

[0156]

通过tpa测试,对鱼肉面条进行多次压缩,那么该鱼肉面质构的各个参数比如硬度、粘附性、弹性、胶粘性、咀嚼性等,都可以在微机的液晶显示屏上显示出来。

[0157]

测定参数设定如下:hdp/pfs探头,测定的初速度定为1.00mm/s,测定的中速度定为1.00mm/s,测定后速度定为1.00mm/s,每两次实验中的间隔时间设置为5s,压缩的比例为50%。进行平行实验,每个鱼肉面条分别做3次平行实验。

[0158]

2.4数据处理与统计

[0159]

实验中得到的数据采用spss 25.0和excel 2019软件进行数据分析,用95%置信水平(p<0.05)来进行统计学方差的分析。

[0160]

3结果与分析:食盐添加量对面条品质特性的影响

[0161]

3.1食盐添加量对面条质构特性的影响

[0162]

食盐的添加量对面条品质至关重要,合适的食盐添加量不仅可以极大的增强鱼糜的凝胶性,也极大地促进了产品面条中面筋的形成,所以要在适当的范围内添加食盐。

[0163]

食盐添加量对鲟鱼鱼肉挂面的蒸煮特性品质影响见表5,其中,a1,b1.c1,d1分别代表含盐量为1.0%,1.5%,2.0%以及2.5%时的面条。

[0164]

表5食盐添加量对挂面质构特性的影响

[0165]

指标a1b1c1d1硬度(n)5.897.878.366.85粘附性(mj)0.5680.59870.69991.1713弹性(mm)1.041.321.351.21胶粘性(n)6.497.7810.129.13咀嚼性(mj)19.7520.4322.1321.98

[0166]

由表5可以看出,随着食盐添加量的增加,面条硬度、粘附性、弹性、胶粘性、咀嚼性均是先增后减,在硬度、粘附性、弹性、胶粘性在食盐添加量为2.0%时达到最大,而胶粘性则在食盐添加量为2.5%时达到最大。

[0167]

食盐添加过少会使面筋的拉力不足,弹性较差,很容易就会出现断条现象;食盐添加量如果过多,就会导致面筋蛋白不能很好地吸水膨胀,面条的蒸煮特性就会下降,同时质构特性也会有所下降,不利于鲟鱼肉中鱼糜的形成。所以,当食盐添加量为2.0%时鲟鱼挂面的质构特性最好。

[0168]

3.2食盐添加量对面条感官特性的影响

[0169]

由图10可以看出,当食盐添加量小于2.0%时,食盐添加量与感官评分呈现正相关,食盐的添加使得面粉中的面筋结构更加致密,断条率极大减少,表面变得更加光滑;而当食盐添加量大于2.0%时,就会使得面条中的面筋变性,进而对面筋原有的性质进行破坏,降低面团的弹性和延伸性,同时对面条的风味造成极大的破坏,使面条的感官评分下降。所以,宜选取食盐的添加量为2.0%。

[0170]

实施例5:单因素实验研究结冷胶添加量对面条品质影响

[0171]

1材料

[0172]

同实施例4。

[0173]

2方法

[0174]

2.1鲟鱼肉面条制备流程:

[0175]

(1)鲟鱼肉处理:同实施例4;

[0176]

(2)制备熟鲟鱼肉:同实施例4;

[0177]

(3)制备鱼糜制品:同实施例4;

[0178]

(4)准备原料:称取0.5份熟鲟鱼肉、0.5份鱼糜制品和4份面粉作为主料;称取面粉重量2.0%的食盐、2.0%的植物谷朊粉、0%

‑

0.3%的结冷胶、30%的水以及鱼糜制品重量2.5%的鸡蛋作为辅料;称取面粉重量0.75%的洋葱粉、0.75%的香葱粉、0.5%的大蒜粉、0.15%姜粉作为去腥剂;称取面粉重量0.25%的拉面剂作为添加剂;

[0179]

(5)原料混合:同实施例4;

[0180]

(6)制备面条:同实施例4。

[0181]

2.2单因素实验:

[0182]

结冷胶添加量:添加面粉质量的0%,0.1%,0.2%,0.3%的结冷胶,按照鲟鱼肉面条制备流程,分别测定鲟鱼肉面条的蒸煮损失率、断条率、感官评价和质构特性。

[0183]

2.3面条品质测定:同实施例4

[0184]

2.4数据处理与统计:同实施例4

[0185]

3结果与分析:结冷胶添加量对面条品质特性的影响

[0186]

3.1结冷胶添加量对面条质构特性的影响

[0187]

结冷胶是一种增稠剂,属于食品添加剂,它的使用应该严格遵守食品添加剂的使用标准。近年来,结冷胶被广泛应用于面条制作中,它可以增加面团的加工特性,进而达到改善面条品质的目的。

[0188]

表6是对面条的tpa参数进行测定得出的数据,其中a2,b2,c2,d2分别代表结冷胶添加量为0%,0.1%,0.2%以及0.3%时的面条。从表6可以看出,随着结冷胶添加量的增加,面条的硬度呈现出不断增大的趋势,咀嚼性呈现出先增大后减小的趋势,这说明在加入结冷胶之后,面条更加有咬劲,耐煮性也极大提高;结冷胶的凝胶能力非常强,可以有效地支撑起面团的架构,进而起到增加面条中嚼劲性的作用,但是随着结冷胶添加量的增大,面条就会因为凝胶作用过大而变得过于硬,最终影响了面条咀嚼性。结冷胶的添加对于弹性的影响并不显著;而粘附性、胶粘性则呈现出先减小后增大的趋势,这是由于结冷胶的结构中含有较多的羟基,这些基团是亲水基团,容易与淀粉、蛋白质、脂质等大分子物质发生作用,形成分子量极大的复合体,使得面团形成最佳水合状态的网状蛋白质结构,从而优化面团的结构。所以,当结冷胶的添加量为0.1%时,面条的质构特性最好。

[0189]

表6结冷胶添加量对挂面质构特性的影响

[0190]

指标a2b2c2d2硬度(n)5.858.3610.1711.88粘附性(mj)1.17130.69990.78940.3564弹性(mm)1.421.351.321.2胶粘性(n)15.1310.1213.5611.33咀嚼性(mj)19.9822.1320.3415.19

[0191]

3.2结冷胶添加量对面条感官特性的影响

[0192]

结冷胶可以显著地影响面团的凝胶特性和流变学特性,进而影响弹性、硬度等,因而对感官评分的影响较为显著。从图11可以看出,结冷胶的加入有效地提高了面条的感官评分,当结冷胶添加量为0.1%和0.2%时,变化并不是很显著;但是,当添加量增大到0.3%时,感官评分急剧下降。

[0193]

造成上述现象的原因,可能是由于结冷胶的加入,可以有效地增加面团中面积的弹性,提高韧性,加大面筋中网络结构与淀粉颗粒的结合,进而极大地改善面条的结构,因而感官评分有所提高。但是结冷胶添加量如果过多,就会造成面条过于生硬,进而加大最佳蒸煮时间,对面条的咀嚼性、断条率、风味等方面造成不好的影响,从而导致感官评分有所下降。

[0194]

实施例6:单因素实验研究植物谷朊粉添加量对面条品质影响

[0195]

1材料

[0196]

同实施例4。

[0197]

2方法

[0198]

2.1鲟鱼肉面条制备流程:

[0199]

(1)鲟鱼肉处理:同实施例4;

[0200]

(2)制备熟鲟鱼肉:同实施例4;

[0201]

(3)制备鱼糜制品:同实施例4;

[0202]

(4)准备原料:称取0.5份熟鲟鱼肉、0.5份鱼糜制品和4份面粉作为主料;称取面粉重量2.0%的食盐、1.0%

‑

2.5%的植物谷朊粉、0.1%的结冷胶、30%的水以及鱼糜制品重量2.5%的鸡蛋作为辅料;称取面粉重量0.75%的洋葱粉、0.75%的香葱粉、0.5%的大蒜粉、0.15%姜粉作为去腥剂;称取面粉重量0.25%的拉面剂作为添加剂;

[0203]

(5)原料混合:同实施例4;

[0204]

(6)制备面条:同实施例4。

[0205]

2.2单因素实验:

[0206]

植物谷朊粉添加量:添加面粉质量的1.0%,1.5%,2.0%,2.5%的植物谷朊粉,按照鲟鱼肉面条制备流程,分别测定鲟鱼肉面条的蒸煮损失率、断条率、感官评价和质构特性。

[0207]

2.3面条品质测定:同实施例4

[0208]

2.4数据处理与统计:同实施例4

[0209]

3结果与分析:植物谷朊粉添加量对面条品质特性的影响

[0210]

3.1植物谷朊粉添加量对面条质构特性的影响

[0211]

植物谷朊粉是一种活性面筋粉,其主要成分是面筋蛋白。谷朊粉在干燥时结构较为稳定,但是当它与水混合之后,蛋白质大分子的空间结构就会发生变化,水分子就会与蛋白质大分子上的亲水基团相互作用,形成湿面筋。湿面筋保持了原有的天然物理状态,增加了面条的延伸性,减少了面汤的溶出性。

[0212]

表7为不同植物谷朊粉添加量下面条的质构特性,其中,a3,b3,c3,d3分别表示植物谷朊粉添加量为1.0%,1.5%,2.0%以及2.5%时的面条。从表7中可以看出,随着植物谷朊粉添加量的增多,面条的硬度不断增加。这是由于不断增加植物谷朊粉,导致面条中麦醇溶蛋白以及麦谷蛋白的含量不断增加,而面条的硬度主要是由于两者产生,故在面条中产生了功能更为强大、结构更加致密的网络结构,从而导致硬度增加。

[0213]

面条的咀嚼性先增加后减少,在植物谷朊粉的添加量为2.0%时达到最大。面条的弹性有所增加,但并不是十分显著。粘附性和胶粘性均呈现先上升后下降的趋势,在添加量为2.0%时达到最大。所以,当植物谷朊粉的添加量在2.0%时,面条的质构特性最好。

[0214]

表7植物谷朊粉添加量对挂面质构特性的影响

[0215]

指标a3b3c3d3硬度(n)5.347.628.3612.04粘附性(mj)0.56020.64040.69990.5654弹性(mm)1.261.271.351.44胶粘性(n)9.278.3810.128.57咀嚼性(mj)17.7818.5522.1319.78

[0216]

3.3.2植物谷朊粉添加量对面条感官特性的影响

[0217]

当植物谷朊粉的添加量大于2.0%时,植物谷朊粉的加入极大地改善了面条的色泽,增加了面条的光滑性以及适口感,但是对于面条风味的影响并不是十分显著。当植物谷朊粉的添加量大于2.0%时,它会使得面条的表面发生膨胀,硬度有所增加,影响面条的适口感,从而使得感官评分下降。所以,当植物谷朊粉的添加量为2.0%时,面条的感官评分最高。

[0218]

实施例7:正交试验

[0219]

根据单因素实验的结果,选取食盐添加量、结冷胶添加量以及植物谷朊粉添加量进行正交实验,选出对鲟鱼肉挂面品质影响比较大的每个因素的3个水平,以蒸煮特性中的蒸煮损失率为实验的评定指标,进行l9(34)正交实验,以确定鲟鱼肉面条的最佳配方,正交实验各个因素水平见于下述表8。

[0220]

表8正交实验因素水平表

[0221][0222]

正交的方案以及结果见于表9,其中a,b,c分别代表食盐添加量,结冷胶添加量以及植物谷朊粉添加量。

[0223]

表9正交实验表

[0224][0225]

[0226]

由表9可知,以面条蒸煮特性中的蒸煮损失率作为评价指标,此时,通过数据处理,比较平均值以及极差的大小,可以得出结论,影响面条的因素中主次顺序为a>c>b,即面条品质受单因素影响的程度为食盐添加量>植物谷朊粉添加量>结冷胶添加量,最优的组合为a2b1c2,即当食盐添加量为2.0%,结冷胶添加量为0.1%,植物谷朊粉添加量为2.0%时面条的品质最好。

[0227]

实施例8:

[0228]

一种鲟鱼肉面条,是通过下述方法制备而成的:

[0229]

(1)鲟鱼肉处理:将新鲜的鲟鱼去除鱼头、内脏和鱼尾,将采下来的鲟鱼肉依次进行清洗和沥干水分,然后鲟鱼肉分成两等份,一份进行蒸制,另一份制成鱼糜;

[0230]

(2)制备熟鲟鱼肉:将步骤(1)中得到的一份鲟鱼肉蒸制8min,得到熟鲟鱼肉,冷却至室温后待用;

[0231]

(3)制备鱼糜制品:将步骤(1)中得到的另一份鲟鱼肉切成薄片,用绞肉机将薄片进行搅拌形成鲜鱼糜,直接对鲜鱼糜进行漂洗,漂洗分为纯水漂洗和盐水漂洗:先进行1次纯水漂洗,然后进行2次盐水漂洗,每次漂洗时间均为1min,进行盐水漂洗时,选取质量分数为0.25%的盐水;漂洗后的鱼糜进行擂溃,先空溃2min,再加入3%的盐擂溃2min;得到鱼糜制品,待用;

[0232]

(4)准备原料:称取0.5份熟鲟鱼肉、0.5份鱼糜制品和4份面粉作为主料;称取面粉重量2%的食盐、2.0%的植物谷朊粉、0.1%的结冷胶、30%的水以及鱼糜制品重量2.5%的鸡蛋作为辅料;称取面粉重量0.75%的洋葱粉、0.75%的香葱粉、0.5%的大蒜粉、0.15%姜粉作为去腥剂;称取面粉重量0.25%的拉面剂作为添加剂;

[0233]

(5)原料混合:先将熟鲟鱼肉捣碎后添加到面粉中,再将鱼糜制品用鸡蛋溶解后添加到面粉中,然后将所述比例的植物谷朊粉、结冷胶分别用少量的水溶解后添加到面粉中,再将所述比例的食盐、洋葱粉、香葱粉、大蒜粉、姜粉、拉面剂添加到面粉中,然后将所有原料倒入面条机中进行混合得到面团;

[0234]

(6)制备面条:将面团进行揉面和醒发,先进行揉面、然后醒发、再揉面、再醒发以此循环,揉面的次数为四次、每次6min,醒发的次数为3次,每次20min;然后利用进行面条机进行压延、切条,面条从压面机中取出后送入干燥箱中进行干燥,干燥为分阶梯干燥,干燥工艺为30℃下干燥2h、40℃下干燥6h、25℃下干燥2h,干燥后得到鲟鱼肉面条。

[0235]

将鱼糜、普通挂面以及鲟鱼肉挂面分别进行处理,进行电镜扫描分析。其中,鱼糜、普通挂面以及鲟鱼肉挂面的显微照片均以500倍以及1000倍的放大倍数进行拍摄。

[0236]

鱼糜的电镜图如图13

‑

a和图13

‑

b所示:鲟鱼鱼糜电镜中,经过斩拌、擂馈等工艺后,能够看到形成了极为明显的凝胶网络状结构,空间显现出层次感;但是,在电镜中能够看到很明显的不规则状、多孔的微观结构,其原因极有可能是鲟鱼鱼糜加工过程中常压斩拌所造成的,从而导致蛋白质分子之间的相互作用力比较弱,肌原纤维蛋白不能够得到充分的延展。

[0237]

普通挂面的电镜图如图13

‑

c和图13

‑

d所示:在普通挂面中,高筋面粉中的麦醇溶蛋白以及麦谷蛋白在各种作用力,比如分子间相互作用力以及二硫键等的作用下,通过各种加工工艺,使得原料和辅料不断经过揉捻、碾压等过程,最终形成细密的面筋网络结构。这个结构可以将众多呈现椭圆形的淀粉颗粒包裹在里面,但是仍有较多的淀粉颗粒暴露在

外面,游离于面筋的网状结构之外的淀粉结构仍然有很多。

[0238]

本发明实施例得到的鲟鱼肉挂面的电镜图如图13

‑

e和图13

‑

f所示:在鱼肉挂面中,呈现网络状的面筋结构和鱼糜凝胶均能起到将多种颗粒物质,特别是淀粉颗粒较好地包埋或镶嵌起来的作用,进而使得蛋白与淀粉之间的交联作用变强,游离在网络结构之外的淀粉颗粒大大减少;鱼糜中的肌原纤维蛋白与面筋结构中的麦醇溶蛋白、麦谷蛋白等相互作用,使得挂面微观结构中的网状结构变得更加细密,鱼糜凝胶能够使得整个挂面的体系变得更加地稳定。

[0239]

上述实例只是为说明本发明的技术构思以及技术特点,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明的实质所做的等效变换或修饰,都应该涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1