一种新型滚筒腌渍装置的制作方法

1.本发明涉及食品加工技术领域,具体涉及一种解决海藻制品重金属铅超标的新型滚筒腌渍装置。

背景技术:

2.根据2018年fao统计数据,世界养殖藻类总产量为3005万吨(鲜重),其中中国养殖藻类产量为1438.7万吨(鲜重),占世界总产量的47.9%。中国海藻养殖业在世界处于领先水平,海藻产量稳居世界第一,海带、裙带菜等大型经济海藻是我国主要品种。然而近年来我国海藻制品时常发生重金属铅超标等食品安全问题,严重影响海藻行业的健康发展。根据我国食品安全执法部门近年发布的通报显示,各级政府抽检时发现,山东、福建、广东等地生产经营的海藻制品铅超标问题尤为严重,涉事企业被行政处罚,产业受到极大地打击,引发了社会的普遍关注。一些我国海藻行业著名专家在对我国部分地区的海藻重金属铅污染进行研究时发现,我国某些地区的海藻制品铅超标率高达10%以上,同时存在同批次不同部位的海藻制品铅含量差异较大,有些部位超标,有些部位不超标的现象。另据我国某些地区的检测机构统计,铅污染较少的地区海藻制品每年也有2%以上的超标率,铅超标成为海藻行业普遍现象和行业关键共性技术难题。这些铅超标产品只能销毁处理,造成了巨大的经济损失,严重阻碍了海藻产业的发展。

3.重金属铅对人体危害巨大,通过食物链在人体内蓄积,极易对神经、消化和内分泌系统等产生不可逆转的损伤,尤其会对儿童的生长发育和智力水平产生严重威胁。因此,对铅污染的治理防控成为制约我国海藻产业发展的关键共性技术难题。发明申请单位作为海藻行业的龙头企业,决定承担起行业关键共性技术难题攻关职责,经过一年多研发,现已在铅污染超标溯源和解决上实现实质突破。

4.为了解决铅污染带来的一系列危害及经济损失,对我国海藻制品重金属铅污染进行了溯源研究。以往的科学研究普遍认为,造成海藻铅污染的可能途径主要为养殖海域废水排放、采矿和施肥等行为引起的海水水体污染引起的。为了研究出海藻制品铅污染超标的真正源头,发现部分地区存在铅污染超标的聚集现象,也存在同批次不同部位高低差别特别大的现象。经过对这些区域深入研究,发现聚集的企业大多规模较小,为了节约用盐成本,在腌渍过程中普遍使用来自我国中部地区某地的原盐作为腌渍用盐(以下简称中部原盐),盐体杂质较多,色泽偏暗,我国北部地区原盐(以下简称北部原盐)杂质较少,色泽较白,但成本较高,一般高20%以上。这些小规模企业为了降低成本,不但使用价格便宜的中部原盐,还将腌渍过程中混有杂质较多的未溶解和过饱和析出二次回收盐混入至中部原盐共同腌渍,通常使用比例为10%。而使用北部原盐的企业普遍重视产品质量,愿意承担较高用盐成本,采用杂质较少北部原盐,一般不使用二次回收盐。经过研究这些使用中部原盐的腌渍海藻制品,铅含量异常高,铅超标严重,超标值普遍在1~2mg/kg范围,而使用北部原盐腌渍海藻制品铅含量普遍偏低,没有超标现象。我们对中部原盐、中部原盐的二次回收盐、北部原盐进行深入研究,发现中部原盐及其二次回收盐铅含量明显较北部原盐高,都超过

1.0mg/kg,二次回收盐甚至超过gb 2762国家食品安全基础标准关于食用盐的铅限量标准2.0mg/kg,北部原盐铅含量普遍偏低,大部分不足北部原盐20%,远低于1.0mg/kg。

5.经过我们研究发现,海藻制品腌渍过程中离子扩散达到平衡点时铅污染水平计算公式如下:

[0006][0007]

式中,x为盐渍海藻成品铅含量(mg/kg,干重计);为海藻重量(kg);为原盐用量(kg);为二次回收盐用量(kg);为海藻铅含量(mg/kg);为原盐铅含量(mg/kg);为二次回收盐铅含量(mg/kg);p为盐渍海藻成品的水分含量(%)。

[0008]

在海藻腌渍过程中,通常使用海藻重量40%的盐进行腌渍(其中使用来自我国中部地区盐的企业通常30%原盐和10%二次回收盐配比进行腌渍;使用来自我国北部地区盐的企业一般只用40%原盐进行腌渍)。盐渍海藻水分含量p值采用70%,参考sc/t 3212 《盐渍海带》和sc/t 3211《盐渍裙带菜》中水分含量最高不应超过70%。

[0009]

根据一组中部原盐及其二次回收盐的实际数值(海藻铅含量为0mg/kg、中部原盐范围1.22~1.26 mg/kg、中部原盐的二次回收盐范围2.74~3.14 mg/kg、盐渍海藻水分含量70%)计算得出,使用中部原盐及其二次回收盐生产的盐渍海藻铅含量范围为1.16~2.10mg/kg(以干重计),这与我国食品安全执法部门近年发布通报中的铅超标产品的数值相类似。查阅gb 2762-2017 《食品安全国家标准食品中污染物限量标准》可知,藻类及其制品铅限量标准为1.0 mg/kg(干重计),食用盐铅限量标准为2.0 mg/kg。由此可知,中部原盐的二次回收盐和使用中部原盐及其二次回收盐生产的盐渍海藻的铅含量均已超出国家标准限量值,虽然所用的中部原盐中铅含量没有超出食用盐限量标准,但也极易造成相应盐渍海藻发生重金属铅超标的现象,说明使用中部原盐及其二次回收盐是造成部分海藻制品铅超标的主要原因,同时也说明该限量标准存在一定漏洞。这一发现为海藻制品中铅污染超标问题的预防和处理提供了重要的参考依据。此外,根据公式还可知当生产过程中添加的原盐及二次回收盐比例不固定时还会造成同批次不同部位的海藻制品铅含量差异较大,有些部位超标,有些部位不超标的现象。因此,在使用中部原盐及其二次回收盐为辅料生产海藻制品时,加工处理不当则极易造成重金属铅超标。

[0010]

传统的盐渍工艺中所使用的腌渍池为大型静态腌渍池,使用这种腌渍池往往会导致原盐及二次回收盐中的杂质无法排出,杂质中铅污染产品,在腌渍过程中随着析出菜汁沉积到腌渍池底部,加重底部菜体铅污染程度,极易造成部分成品和整池菜体铅超标现象。使用该传统腌渍池还存在腌渍周期长、生产成本高、劳动强度大、机械化程度低、用盐量大、产品腌渍不均匀等问题。与这种腌渍池相比,本实用新型所述滚筒腌渍装置既具有辅助解决海藻制品重金属铅超标的优点,又可达到缩短加工周期、降低生产成本、降低劳动强度、提高自动化水平、节省盐量和腌渍均匀的效果。

技术实现要素:

[0011]

本发明的目的是提供一种解决海藻制品重金属铅超标的新型滚筒腌渍装置,以解决上述背景技术中提出的海藻制品铅超标问题,同时提高生产效率、减少食盐用量、节约生产成本、降低劳动强度、提高自动化水平和产品品质。

[0012]

为了达到上述目的,本发明通过如下技术方案实现:一种解决海藻制品重金属铅超标的新型滚筒腌渍装置,包括装置外罩,在所述装置外罩内部设有腌渍滚筒,在所述腌渍滚筒内壁设有较高弧形软塑胶凸起结构。在滚筒腌渍装置底部设置安装带有电子盐度计的排水口。

[0013]

优选的是,所述的一种解决海藻制品重金属铅超标的新型滚筒腌渍装置,腌渍滚筒始终处于不断转动的动态腌渍状态。

[0014]

优选的是,所述的一种解决海藻制品重金属铅超标的新型滚筒腌渍装置,腌渍滚筒内壁设有能够促进海藻与原盐及二次回收盐搅拌均匀、提高海藻腌渍效率的较高弧形软塑胶凸起。

[0015]

优选的是,所述的一种解决海藻制品重金属铅超标的新型滚筒腌渍装置,在滚筒腌渍装置底部的排水口内部设有可实时监测腌渍滚筒内部海藻腌渍液盐度的电子盐度计。

[0016]

较现有技术而言,本发明的优势在于:

[0017]

1、与传统加工方式中的静态腌渍方法相比,本发明所使用的滚筒腌渍方法能够推动海藻和原盐及二次回收盐处于不断翻滚的动态腌渍状态,防止产生沉积叠压,同时能够加速盐离子均匀地进入到海藻内部,以此达到提高产品品质和生产效率的目的。同时本发明还解决了传统静置腌渍过程中为了使层叠的海藻能够腌渍完全而添加过多盐及用时过长的问题,减少原盐及二次回收盐的使用量,降低盐渍海藻制品重金属铅污染的风险,缩减生产成本。

[0018]

2、本发明中滚筒腌渍装置的滚筒内壁设有较高弧形软塑胶凸起,其目的是减少机械对菜体的冲击力,防止装置转动过程中产生的机械损伤,同时还能够促进海藻与原盐及二次回收盐混合均匀以保证海藻在加工过程中能够腌渍均匀,提高海藻腌渍品质和腌渍效率。在此步骤中的海藻水分含量下降,菜体变得较软,因此设置较高的软塑胶凸起高度能够提高腌渍效果和生产效率。

[0019]

3、本发明中在滚筒腌渍装置的底部设有排水口,其目的可以排出腌渍滚筒内的海藻腌渍析出液并进行回收利用,同时在排水口处设有电子盐度计,其目的是对腌渍装置内海藻腌渍液的盐度进行实时监测,从而判断海藻的腌渍程度,以便对海藻腌渍时间进行把控。

附图说明

[0020]

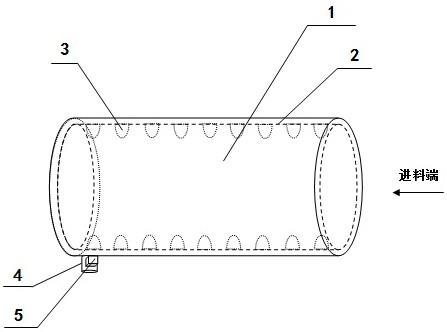

图1是解决海藻制品重金属铅超标的新型滚筒腌渍装置。

[0021]

附图标记:1—装置外罩、2—腌渍滚筒、3—软塑胶凸起结构、4—排水口、5—电子盐度计。

具体实施方式

[0022]

下面结合说明书附图和实施例对本发明内容进行详细说明:

[0023]

《实施例》

[0024]

参阅图1,本发明提供一种解决海藻制品重金属铅超标的新型滚筒腌渍装置,包括装置外罩1,在所述装置外罩1内部设有不断转动的腌渍滚筒2,将海藻、原盐和二次回收盐投入到所述腌渍滚筒2中,启动滚筒腌渍装置使滚筒内部始终处于动态腌渍状态。海藻与原

盐及二次回收盐在所述腌渍滚筒2内部较高弧形软塑胶凸起3的滚揉下混合均匀,并持续滚动腌渍45min析出盐水。在滚筒腌渍装置的底部设有排水口4,在所述排水口4处安装有电子盐度计5,对装置中海藻腌渍析出液的盐度进行实时监测,把控海藻的腌渍程度。腌渍完成后将海藻腌渍析出液从所述排水口4排出并进行过滤回收,以便进行循环利用。

[0025]

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1