一种高花果香型黄茶的新型加工工艺

1.本发明属于茶叶加工技术领域,具体涉及一种高花果香型黄茶的新型加工工艺。

背景技术:

2.茶叶是一种具有保健功效的天然植物饮品,在我国有着悠久的历史。根据茶叶加工方式的不同,可将茶叶分为六大类,分别为不发酵茶、微发酵茶、轻发酵茶、半发酵茶、全发酵茶和后发酵茶,并因此分别将茶叶分为绿茶、白茶、黄茶、乌龙茶、红茶和黑茶六大类别。其中,黄茶属于轻发酵茶类,其制作过程主要包括鲜叶采摘、杀青、揉捻、闷黄和干燥。在闷黄工序中茶叶内的物质发生介于有氧和无氧的酶促反应,从而形成“黄汤黄叶”的品质特点,故称之为黄茶。

3.传统黄茶香气清纯、滋味甜醇,但因特征性不高而导致受众面窄,从而限制了黄茶市场的发展与扩大。为提高黄茶的香气品质,后来陆续推出了花果香型黄茶,但现有的花果香型黄茶主要是均通过使用工业添加剂获取香气,或者是将黄茶与额外添加的花、果一起进行窨制,吸收花果的香气而制得。这两种方式虽然能在一定程度上提高黄茶的香气品质,但会使黄茶失去原有的风味,使其在香气与滋味的协调度上均较差,致使对黄茶的推广应用并没有起到很大的作用。再后来,还有研究者通过在茶青采摘后引入乌龙茶特有的晒青、摇青工艺来提升成品茶叶的香气,这种工艺虽然可以在一定程度上造成茶鲜叶机械损伤,启动应激反应,使茶鲜叶产生香气物质,但是这样的酶促反应范围仅限于离体茶鲜叶,存在一定的局限性,茶叶香气提升效果有限。因此,有必要开发新的花果香型黄茶加工工艺,在不额外添加外源物质的基础上,通过加工工艺的改进充分发挥黄茶的酶促反应,促进鲜叶产生足够的香气,从而制备得到具有浓郁花果香的黄茶,以克服传统黄茶在香气、滋味与品质方面不协调的缺陷。

技术实现要素:

4.为了克服上述现有技术的不足,本发明的目的是提供一种高花果香型黄茶的新型加工工艺,该工艺在不额外添加外源物质的基础上,仅通过加工工艺的改进即可充分发挥黄茶的酶促反应,促进鲜叶产生足够的香气,制备出具有浓郁花果香的黄茶,克服了传统黄茶在香气、滋味与品质方面不协调的缺陷,并且处理后的茶青鲜叶不需摊青步骤缩短加工周期,提升生产效益。

5.为实现上述目的,本发明所采用的技术方案为:

6.本发明提供一种高花果香型黄茶的新型加工工艺,即首先采用物理方法对茶树嫩叶芽进行机械胁迫处理,采摘鲜叶后经杀青、揉捻、初烘、第一次闷黄、复烘、第二次闷黄和足烘制备得到高花果香型黄茶。

7.作为本发明的一个优选实施方式,上述的一种高花果香型黄茶的新型加工工艺,包括以下步骤:

8.s1、鲜叶原料机械胁迫处理:在相同位置用软质材料来回轻扫茶树芽头和叶稍,使

嫩芽叶边缘产生泛红的机械损伤,即可采摘;

9.s2、杀青:机械胁迫处理后采摘鲜叶进行杀青处理;

10.s3、揉捻:对杀青后进行揉捻处理,揉捻至细胞破损率为50-80%,成条率80%以上;

11.s4、初烘:将揉捻叶烘至含水量为40-50%;

12.s5、第一次闷黄:将初烘的茶叶冷却至30-50℃后进行第一次闷黄处理;

13.s6、复烘:将经第一次闷黄后的茶叶烘至含水量为30-40%;

14.s7、第二次闷黄:将复烘的茶叶冷却至30-50℃后进行第二次闷黄处理;

15.s8、足烘:将第二次闷黄后的茶叶干至含水量8%以下,即得高花果香黄毛茶。

16.传统工艺上所知的茶叶发酵,一般是将茶叶采摘后,在合适的环境条件下进行的一系列酶促氧化过程。本发明在传统工艺基础上进行升级改进,在鲜叶采摘前首先对鲜叶进行一定的机械损伤处理,使其叶边缘发生轻微破损,从而使鲜叶在茶树上就开始发生一系列轻微的发酵反应。该全新创制的花果香型黄茶制作工艺,一方面打破了不同茶树品种因现有加工方式的局限而无法发挥其最大优势的壁垒,使制得的黄茶散发出原本没有的花果香气,在香气、滋味和品质上都要比传统工艺的黄茶或引入摇青(即采摘后对鲜叶进行叶边缘轻微破损的机械损伤)工艺而制得的黄茶更优异;另一方面使采摘后的鲜叶不经过传统的摊青工艺即可直接进行后续的加工,不仅缩短了加工周期,也避免了传统加工过程中因天气不好无法而摊青的问题。本发明制备的花果香型黄茶更适合大众对黄茶饮品高花果香、优雅、甜醇属性的追求,同时获得色香味俱全的高花果香黄茶新产品,可以极大提升企业、农民的亩产值,有利于黄茶产业的推广与发展。

17.优选地,所述黄茶的品种包括但不限于英红九号、台茶18号、中黄1号。

18.优选地,机械胁迫处理时,在相同位置用软质材料来回轻扫茶树芽头和叶稍20-60次,间隔2h为一个循环,共处理1-3个循环。

19.优选地,按一芽二叶的标准采摘鲜叶。

20.优选地,杀青时,杀青温度为180-260℃,翻炒4-10min,然后调低温度至170-230℃,继续翻炒3-7min。

21.优选地,揉捻时,按先轻-再重-后轻的原则进行压力调整,共揉捻30-45min。

22.优选地,第一次闷黄时,堆闷时间为4-12h h,茶叶堆闷的厚度为10-30cm,每3小时翻一次堆,并将堆中间的茶叶往外翻后重新堆至厚度10-30c cm。

23.优选地,第二次闷黄时,堆闷时间为4-12h,茶叶摊放厚度为10-30cm。

24.优选地,初烘和复烘的温度均为100-120℃,时间均为5-15min。

25.优选地,足烘时,温度为100-110℃,时间为40-60min。

26.与现有技术相比,本发明的有益效果是:

27.为提高黄茶的香气品质,现有技术一般是通过外源工业食品添加剂或添加花果窨制获取,但这种方式的香气融合度不协调;还有就是在茶青采摘后引入乌龙茶特有的晒青、摇青工艺来提升成品茶叶的香气,但这种方式的提升效果有限。因此,本发明公开了一种高花果香型黄茶新型加工工艺,首先对采摘前的鲜叶进行碰抚机械处理以使叶片边缘发生泛红的机械损伤,并结合两次闷黄工艺,促进茶叶内挥发性物质与非挥发性物质的生产与转化,从而为提高黄茶的香气、滋味与品质奠定物质基础。同时,该工艺不需经过摊青工艺即

可直接进行后续的加工,从而缩短了加工周期,也使黄茶加工不会受到天气因素的影响。因此,使用本发明的新型加工工艺制得的黄茶香气自然协调、汤色黄亮、滋味醇爽,显著提升了黄茶的香气与品质,进而扩大黄茶的受众面,更有利于黄茶的市场推广。

附图说明

28.图1为茶园鲜叶处理现场图;

29.图2为对鲜叶原料处理后叶边缘产生泛红的机械损伤示例图;

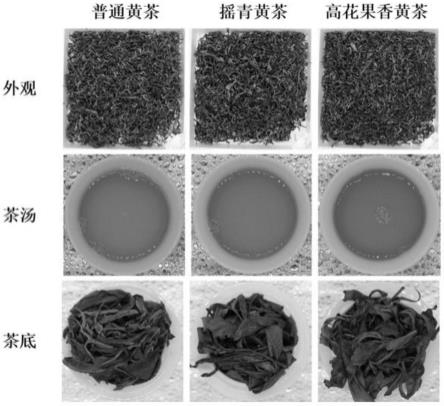

30.图3为各黄茶样品的外观图。

具体实施方式

31.下面对本发明的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本发明,但并不构成对本发明的限定。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

32.下述实施例中的实验方法,如无特殊说明,均为常规方法,下述实施例中所用的试验材料,如无特殊说明,均为可通过常规的商业途径购买得到。

33.实施例1一种高花果香型黄茶的新型加工工艺

34.(1)鲜叶原料机械胁迫处理:在广州市白云区钟落潭镇广从1号省农业科学茶叶研究所基地选择一行英红九号茶树,采用物理方法对英红九号茶树嫩叶芽进行机械胁迫处理(处理现场如图1所示),即在相同位置用软质材料(如带嫩叶的树枝、软塑料或者布条等)来回轻扫茶树芽头和叶稍40次,间隔2h为一个循环,共处理1个循环,使嫩芽叶边缘产生泛红的机械损伤(如图2所示),即可采摘;

35.(2)杀青:经步骤(1)的机械胁迫处理后,采摘一芽二叶的鲜叶,并将采摘后的鲜叶采用滚筒杀青机杀青,杀青温度为220℃,翻炒7min,然后调低温度至200℃,继续翻炒5min;

36.(3)揉捻:将杀青后的茶叶冷却至40℃后进行揉捻,揉捻压力大小按先轻压15min-再重压10分钟-后轻压10分钟的原则进行调节,共揉捻35min,揉捻至细胞破损率为65%,成条率80%以上;

37.(4)初烘:将揉捻后的茶叶置于110℃的烘干机中烘干10min,烘至含水量为45%;

38.(5)第一次闷黄:将初烘的茶叶冷却至40℃后进行第一次闷黄,堆闷时间为8h,茶叶堆闷的厚度为20cm,每3小时翻一次堆,将堆中间的茶叶往外翻后重新堆至厚度20cm;

39.(6)复烘:将经第一次闷黄后的茶叶放入烘干机中,110℃下复烘10min,烘干至含水量为35%;

40.(7)第二次闷黄:将复烘的茶叶冷却至40℃后进行第二次闷黄,堆闷时间为8h,茶叶摊放厚度为20cm;

41.(8)足烘:将第二次闷黄后的茶叶置于105℃下烘干50min,至含水量8%以下,置于室温环境下摊凉后装袋,并放置于避光、阴凉、干燥的地方储存,即得高花果香黄毛茶。

42.实施例2一种高花果香型黄茶的新型加工工艺

43.(1)鲜叶原料机械胁迫处理:挑选一片平整的台茶18号品种茶园(位于广州市白云区钟落潭镇广从1号省农业科学茶叶研究所基地),采用物理方法对茶树嫩叶芽进行机械胁迫处理,即在相同位置用软质材料(如带嫩叶的树枝、软塑料或者布条等)来回轻扫茶树芽

头和叶稍20次,间隔2h为一个循环,共处理2个循环,使嫩芽叶边缘产生泛红的机械损伤,即可采摘;

44.(2)杀青:经步骤(1)的机械胁迫处理后,采摘一芽二叶的鲜叶,并将采摘后的鲜叶采用滚筒杀青机杀青,杀青温度为180℃,翻炒10min,然后调低温度至170℃,继续翻炒7min;

45.(3)揉捻:将杀青后的茶叶冷却至30℃后进行揉捻,揉捻压力大小按轻压10min-再重压10分钟-后轻压10分钟的原则进行调节,共揉捻30min,揉捻至细胞破损率为50%,成条率80%以上;

46.(4)初烘:将揉捻后的茶叶置于100℃的烘干机中烘干15min,烘至含水量为40%;

47.(5)第一次闷黄:将初烘的茶叶冷却至30℃后进行第一次闷黄,堆闷时间为4h,茶叶堆闷的厚度为30cm,每3小时翻一次堆,将堆中间的茶叶往外翻后重新堆至厚度30cm;

48.(6)复烘:将经第一次闷黄后的茶叶放入烘干机中,100℃下复烘5min,烘干至含水量为40%;

49.(7)第二次闷黄:将复烘的茶叶冷却至30℃后进行第二次闷黄,堆闷时间为4h,茶叶摊放厚度为30cm;

50.(8)足烘:将第二次闷黄后的茶叶置于100℃下烘干60min,至含水量8%以下,置于室温环境下摊凉后装袋,并放置于避光、阴凉、干燥的地方储存,即得高花果香黄毛茶。

51.实施例3一种高花果香型黄茶的新型加工工艺

52.(1)鲜叶原料机械胁迫处理:挑选一片平整的中黄1号品种茶园(位于广州市白云区钟落潭镇广从1号省农业科学茶叶研究所基地),采用物理方法对茶树嫩叶芽进行机械胁迫处理,即在相同位置用软质材料(如带嫩叶的树枝、软塑料或者布条等)来回轻扫茶树芽头和叶稍60次,间隔2h为一个循环,共处理1个循环,使嫩芽叶边缘产生泛红的机械损伤,即可采摘;

53.(2)杀青:经步骤(1)的机械胁迫处理后,采摘一芽二叶的鲜叶,并将采摘后的鲜叶采用滚筒杀青机杀青,杀青温度为260℃,翻炒4min,然后调低温度至230℃,继续翻炒3min;

54.(3)揉捻:将杀青后的茶叶冷却至50℃后进行揉捻,揉捻压力大小按先轻压15min-再重压15分钟-后轻压15分钟的原则进行调节,共揉捻45min,揉捻至细胞破损率为80%,成条率80%以上;

55.(4)初烘:将揉捻后的茶叶置于120℃的烘干机中烘干5min,烘至含水量为50%;

56.(5)第一次闷黄:将初烘的茶叶冷却至50℃后进行第一次闷黄,堆闷时间为12h,茶叶堆闷的厚度为10cm,每3小时翻一次堆,将堆中间的茶叶往外翻后重新堆至厚度10cm;

57.(6)复烘:将经第一次闷黄后的茶叶放入烘干机中,120℃下复烘5min,烘干至含水量为50%;

58.(7)第二次闷黄:将复烘的茶叶冷却至50℃后进行第二次闷黄,堆闷时间为12h,茶叶摊放厚度为10cm;

59.(8)足烘:将第二次闷黄后的茶叶置于110℃下烘干40min,至含水量8%以下,置于室温环境下摊凉后装袋,并放置于避光、阴凉、干燥的地方储存,即得高花果香黄毛茶。

60.对比例1一种黄茶加工工艺

61.(1)采摘:在与实施例1相同的时间、地点,采摘未经任何处理的一芽二叶鲜叶;

62.(2)摊青:将采摘后的鲜叶置于相对湿度为65%的环境下静置摊放12h,鲜叶摊放厚度为10cm;

63.(3)将摊青后的鲜叶采用滚筒杀青机杀青,杀青温度为220℃,翻炒7min,然后调低温度至200℃,继续翻炒5min;

64.(4)揉捻:将杀青后的茶叶冷却至40℃后进行揉捻,揉捻压力大小按先轻-再重-后轻的原则进行调节,共揉捻35min,揉捻至细胞破损率为65%,成条率80%以上;

65.(5)初烘:将揉捻后的茶叶置于110℃的烘干机中烘干10min,烘至含水量为45%;

66.(6)第一次闷黄:将初烘的茶叶冷却至40℃后进行第一次闷黄,堆闷时间为8h,茶叶堆闷的厚度为20cm,每3小时翻一次堆,将堆中间的茶叶往外翻后重新堆至厚度20cm;

67.(7)复烘:将经第一次闷黄后的茶叶放入烘干机中,110℃下复烘10min,烘干至含水量为35%;

68.(8)第二次闷黄:将复烘的茶叶冷却至40℃后进行第二次闷黄,堆闷时间为8h,茶叶摊放厚度为20cm;

69.(9)足烘:将第二次闷黄后的茶叶置于105℃下烘干50min,至含水量8%以下,置于室温环境下摊凉后装袋,并放置于避光、阴凉、干燥的地方储存,即得高花果香黄毛茶。

70.对比例2一种摇青黄茶的加工工艺

71.(1)采摘:在与实施例1相同的时间、地点,采摘未经任何处理的一芽二叶鲜叶;

72.(2)摇青:将采摘后鲜叶放入摇青笼中摇15s,从摇笼中倒出后摊青2h,然后在相对湿度为65%的环境中静置摊放12h,鲜叶摊放厚度为10cm;

73.(3)将摇青后的鲜叶采用滚筒杀青机杀青,杀青温度为220℃,翻炒7min,然后调低温度至200℃,继续翻炒5min;

74.(4)揉捻:将杀青后的茶叶冷却至40℃后进行揉捻,揉捻压力大小按先轻-再重-后轻的原则进行调节,共揉捻35min,揉捻至细胞破损率为65%,成条率80%以上;

75.(5)初烘:将揉捻后的茶叶置于110℃的烘干机中烘干10min,烘至含水量为45%;

76.(6)第一次闷黄:将初烘的茶叶冷却至40℃后进行第一次闷黄,堆闷时间为8h,茶叶堆闷的厚度为20cm,每3小时翻一次堆,将堆中间的茶叶往外翻后重新堆至厚度20cm;

77.(7)复烘:将经第一次闷黄后的茶叶放入烘干机中,110℃下复烘10min,烘干至含水量为35%;

78.(8)第二次闷黄:将复烘的茶叶冷却至40℃后进行第二次闷黄,堆闷时间为8h,茶叶摊放厚度为20cm;

79.(9)足烘:将第二次闷黄后的茶叶置于105℃下烘干50min,至含水量8%以下,置于室温环境下摊凉后装袋,并放置于避光、阴凉、干燥的地方储存,即得高花果香黄毛茶。

80.对比例3一种花果香型黄茶的加工工艺

81.具体制备工艺同实施例1,不同之处在于,缺少第二次闷黄处理。

82.实验例1茶叶品质感官审评

83.以实施例1-3的高花果香黄茶、对比例1的普通黄茶、对比例2的摇青黄茶、对比例3的花果香型黄茶为原料,开汤审评,参照gb/t 23776-2018从“外形、汤色、香气、滋味和叶底”五个方面对每组茶样给予评分和评语,并按照外形占25%、汤色占10%、香气占25%、滋味占30%和叶底占10%的标准以百分制进行打分,从而比较每组茶叶品质。

84.结果表明(表1、图1),与对比例1、2相比,使用本发明方法制备的高花果香黄茶,整天感官效果更佳,外形条索紧结稍卷弯曲,色泽黄褐,汤色黄亮,花香较高长,滋味醇爽,提示使用本发明方法制备的高花果香黄茶有着更优异的品质。其中,实施例1的感官效果整体最佳。此外,通过对比例3可以看出,本发明的制茶工艺对黄茶的感官也有较大影响,比如两次闷黄处理比一次闷黄处理更能提高黄茶的感官品质。

85.表1黄茶感官审评的对比结果

[0086][0087]

[0088]

实验例2理化分析测定

[0089]

1、测定方法

[0090]

以实施例1的高花果香黄茶、对比例1的普通黄茶和对比例2的摇青黄茶为原料,采用以下方法进行测定:

[0091]

(1)茶叶水分测定:测定方法参照国家标准(gb/t8304-2013);

[0092]

(2)茶叶水浸出物含量的测定:测定方法参照国家标准(gb/t8305-2013)-差数法;

[0093]

(3)茶叶茶多酚总量测定:测定方法参照国家标准(gb/t8313-2002)-酒石酸亚铁比色法;

[0094]

(4)茶叶游离氨基酸总量测定:测定方法参照国家标准(gb/t8314-2013)-水合茚三酮比色法;

[0095]

(5)茶叶可溶糖含量测定:采用蒽酮比色法;

[0096]

(6)黄酮苷含量采用三氯化铝法,咖啡碱、没食子酸和八种儿茶素单体的含量采用高效液相色谱法(hplc)进行检测。

[0097]

2、测定结果

[0098]

由表2的生化成分测定结果可以看得出,使用本发明方法制备的高花果香黄茶,水浸出物、茶多酚、游离氨基酸和可溶糖都有所减少,而酚氨比和黄酮类含量升高。说明本发明的加工工艺可以通过提升酚氨比、降低酯型儿茶素和非酯型儿茶素的含量来提升黄茶醇爽的滋味品质。

[0099]

进一步的,对3种茶叶样品的咖啡碱、没食子酸和八种儿茶素单体的含量进行hplc检测,结果表明(表3),在使用本发明方法制备的高花果香黄茶中,gc,egc,c,caff,ec,egcg,gcg,ecg,cg单体含量都显著降低,证明经过本发明的新工艺处理后,茶叶中的酯型儿茶素、非酯型儿茶素和总儿茶素都有所降低。提示采用本发明新工艺制得的高花果香黄茶中收呈敛性涩味的物质含量降低,滋味醇爽收敛性减弱。

[0100]

表2黄茶生化成分的对比测定结果

[0101][0102]

注:采用均值

±

标准差的方式表示成分含量值,a,b,c表示平均值差异显著(p≤0.05,n=3),相同字母表示平均值差异不显著(p>0.05,n=3)。

[0103]

表2黄茶咖啡碱、没食子酸和儿茶素含量的对比测定结果

[0104][0105][0106]

注:采用均值

±

标准差的方式表示成分含量值,a,b,c表示平均值差异显著(p≤0.05,n=3),相同字母表示平均值差异不显著(p>0.05,n=3)。

[0107]

实验例3高花果香黄茶特征香气成分的检测与鉴定

[0108]

1、测定方法

[0109]

以实施例1的高花果香黄茶、对比例1的普通黄茶和对比例2的摇青黄茶为原料,对沸点在50℃-260℃的各种挥发性有机化合物进行gc-ms/ms检测。

[0110]

2、测定结果

[0111]

由表4香气成分相对含量测定结果可知,高花果香黄茶、摇青黄茶和普通黄茶均检测出香气物质40种。从香气成分的组成来看,高花果香黄茶和摇青黄茶的醇类物质所占比例最高,相对含量分别为46.34%和48.34%,碳氢化合物所占比例次之,分别为41.27%和28.44%,而普通黄茶是碳氢化合物所占比例最高,相对含量为48.99%,醇类物质所占比例次之,相对含量为37.79%。说明本发明的加工工艺可以促进醇类物质的生成与转化,从而提升黄茶的花果香气。

[0112]

同时,进一步分析表明(表5),三种不同加工工艺的黄茶中,其主导香气成分均为β-芳樟醇和柠檬烯。其中,高花果香黄茶和摇青黄茶相对含量最高的主导香气成分为β-芳樟醇,相对含量分别是38.73%和38.68%,而普通黄茶相对含量最高的主导香气成分为柠檬烯,相对含量是34.35%。

[0113]

表4黄茶香气成分相对含量的对比测定结果

[0114]

[0115]

[0116]

[0117][0118]

表5黄茶主导香气成分的对比测定结果

[0119][0120]

综上所述可见,本发明在鲜叶采摘前首先通过物理方法对树体上的茶鲜叶进行一定程度的机械损伤处理,一方面促进了茶叶内影响滋味和香气的代谢物的生成与转化,另一方面使采摘处理后的鲜叶不经过摊青处理即可直接进行后续的加工,不仅缩短了加工周期,也可以避免天气不好而无法摊青的问题。本发明方法制成的黄茶汤色黄亮、滋味醇爽、花香高长,能通过提升酚氨比、降低酯型儿茶素和非酯型儿茶素的含量来提升黄茶醇爽的滋味品质,促进醇类物质的生成与转化而提升黄茶的花果香气,其主导香气成分为β-芳樟醇,表明本发明方法促进了黄茶内影响营养品质的香气物质的转化及生成。

[0121]

以上对本发明的实施方式作了详细说明,但本发明不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言,在不脱离本发明原理和精神的情况下,对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,仍落入本发明的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1