一种可调节防反流负压引流器

1.本实用新型涉及引流器技术领域,具体涉及一种可调节防反流负压引流器。

背景技术:

2.患者手术后需留置引流管,将伤口或关节腔血液引出,目前主要是利用抽吸泵产生的负压,吸取血液,如果负压过小,血液排不尽,会形成血肿进而压迫神经、血管;如果负压过大,会对局部组织造成缺血性损伤;如果反流引发感染,严重者可导致手术失败,造成不可逆损伤、降低患者生活质量。

3.传统负压引流器无法精确测量负压值,医生和护士只能通过引流出的血液间接判断负压的大小,还有传统负压引流器只能通过按压负压引流器幅度的大小,大概估算负压状态,此外传统负压引流器无防止反流的系统,患者翻身或改变姿势时,引流管高于手术伤口时易导致血液反流造成伤口感染,因此目前应用的传统负压引流器存在无法测定负压值、无法精确调节负压、有反流风险等缺陷。

技术实现要素:

4.为此,本实用新型提供一种可调节防反流负压引流器,以解决现有技术中由于无法测定负压值、无法精确调节负压、患者翻身或改变姿势而导致医生和护士只能通过引流出的血液间接判断负压的大小,只能通过按压负压引流器幅度的大小,大概估算负压状态有反流风险等问题。

5.为了实现上述目的,本实用新型实施例提供如下技术方案:一种可调节防反流负压引流器,包括负压吸罐,所述负压吸罐的上端设置有泡沫板,所述泡沫板的上端设置有抽吸泵箱,所抽吸泵箱的上端固定安装有支撑杆,所述支撑杆的上端设置有压力调节装置,所述抽吸泵箱的两侧分别设置有排气管和吸气管,所述负压吸罐的上端且位于所述抽吸泵箱的一侧设置有引流管,所述负压吸罐的上端且位于所述引流管的一侧设置有倾倒管,所述负压吸罐的下端设置有底板,所述引流管的外部一侧设置有夹子,所述底板的两端内部均穿插有螺栓;

6.所述引流管的下端且位于所述负压吸罐的内部设置有片状瓣膜;

7.所述抽吸泵箱的内部设置有抽吸泵,所述抽吸泵的下端固定安装有垫子,所述排气管和所述吸气管分别与所述抽吸泵的两侧固定连接。

8.进一步地,所述压力调节装置的外部表面设置有按键和显示屏,所述压力调节装置的下端通过所述支撑杆与所述抽吸泵箱的上端固定连接。

9.进一步地,所述吸气管的下端穿插过泡沫板插接在所述负压吸罐的内部。

10.进一步地,所述倾倒管的下端插接在所述负压吸罐的内部,所述倾倒管的上端与所述负压吸罐的螺纹连接。

11.进一步地,所述引流管的外部且位于所述抽吸泵箱的一侧设置有泄气管。

12.进一步地,两个所述螺栓与所述底板螺纹连接,所述螺栓的下端固定连接有橡胶

垫,所述底板的下端两侧均固定安装有万向轮。

13.进一步地,所述片状瓣膜的内部两侧均设置有挡板,两个所述挡板与所述引流管连接部位分别设置有扭簧和轴杆。

14.本实用新型具有如下优点:

15.1、在使用时,将压力感应装置和引流管插进伤口内部,然后开启抽吸泵箱,通过压力感应装置检测到伤口内部的负压,然后通过压力调节装置输入精确的负压值,通过抽吸泵箱抽取负压吸罐的内部的空气使得负压吸罐内部形成负压,然后通过引流管吸取伤口内部的血液,此外引流管的外部泄气管,通过泄气管可以将负压吸罐内部的负压泄掉,此外引流管的位于负压吸罐内部的一端设置有片状瓣膜,片状瓣膜内部设置有挡板,挡板与引流管连接部位设置有扭簧和轴杆,通过挡板、扭簧和轴杆配合使用可以防止反流;

16.2、在使用时,负压吸罐放置在底板上面,底板的下面设置有万向轮,通过转动调节螺栓,使得万向轮着地以便于移动,极大的方便了工作人员进行操作。

附图说明

17.为了更清楚地说明本实用新型的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。

18.本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

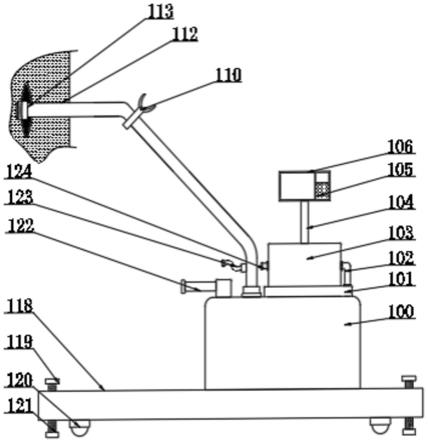

19.图1为本实用新型的整体结构示意图。

20.图2为本实用新型负压吸罐的内部结构示意图。

21.图3为本实用新型抽吸泵箱的结构示意图。

22.图4为本实用新型片状瓣膜与引流管连接部位结构示意图。

23.附图标记为:100、负压吸罐;101、泡沫板;102、吸气管;103、抽吸泵箱;104、支撑杆;105、按键;106、压力调节装置;110、夹子;112、引流管;113、压力感应装置;118、底板;119、螺栓;120、万向轮;121、橡胶垫;122、倾倒管;123、泄气管;124、排气管;125、片状瓣膜;126、抽吸泵;127、垫子;128、轴杆;129、扭簧;130、挡板。

具体实施方式

24.以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

25.参照说明书附图1

‑

4所示的一种可调节防反流负压引流器,包括负压吸罐 100,负

压吸罐100的上端设置有泡沫板101,泡沫板101的上端设置有抽吸泵箱103,所抽吸泵箱103的上端固定安装有支撑杆104,支撑杆104的上端设置有压力调节装置106,抽吸泵箱103的两侧分别设置有排气管124和吸气管102,负压吸罐100的上端且位于抽吸泵箱103的一侧设置有引流管112,负压吸罐100的上端且位于引流管112的一侧设置有倾倒管122。

26.引流管112的下端且位于负压吸罐100的内部设置有片状瓣膜125。

27.抽吸泵箱103的内部设置有抽吸泵126,抽吸泵126的下端固定安装有垫子127,排气管124和吸气管102分别与抽吸泵126的两侧固定连接。

28.如附图1所示,压力调节装置106的外部表面设置有按键105和显示屏,压力调节装置106的下端通过支撑杆104与抽吸泵箱103的上端固定连接,以便于通过压力调节装置106精确输入负压数值,操作更精确。

29.如附图3所示,吸气管102的下端穿插过泡沫板101插接在负压吸罐100 的内部,以便于通过抽吸泵126抽取负压吸罐100内部的空气形成负压。

30.如附图1所示,倾倒管122的下端插接在负压吸罐100的内部,倾倒管 122的上端与负压吸罐100的螺纹连接,以便于通过倾倒管122倾倒负压吸罐 100内部的液体。

31.如附图1所示,所述引流管112的外部且位于所述抽吸泵箱103的一侧设置有泄气管123,以便于负压吸罐100内部排出多余的气体减小负压。

32.如附图4所示,片状瓣膜125的内部两侧均设置有挡板130,两个挡板130 与引流管112连接部位分别设置有扭簧129和轴杆128,以便于通过挡板130、扭簧129和轴杆128配合使用防止反流。

33.实时场景具体为:在使用时,将压力感应装置113和引流管112插进伤口内部,然后开启抽吸泵箱103,通过压力感应装置113检测到伤口内部的负压,然后通过压力调节装置106输入精确的负压值,通过抽吸泵箱103抽取负压吸罐100的内部的空气使得负压吸罐100内部形成负压,然后通过引流管112吸取伤口内部的血液,此外引流管112的外部泄气管123,通过泄气管123可以将负压吸罐100内部的负压泄掉,此外引流管112位于负压吸罐100内部的一端设置有片状瓣膜125,片状瓣膜125内部设置有挡板130,挡板130与引流管112连接部位设置有扭簧129和轴杆128,通过挡板130、扭簧129和轴杆 128配合使用可以防止反流。

34.参照说明书附图1所示的一种可调节防反流负压引流器,负压吸罐100 的下端设置有底板118,引流管112的外部一侧设置有夹子110,底板118的两端内部均穿插有螺栓119。

35.如附图1所示,两个螺栓119与底板118螺纹连接,螺栓119的下端固定连接有橡胶垫121,底板118的下端两侧均固定安装有万向轮120,以便于通过转动螺栓119,控制螺栓119的伸出高度,然后通过万向轮120移动。

36.实时场景具体为:在使用时,负压吸罐100放置在底板118上面,底板 118的下面设置有万向轮120,通过转动调节螺栓119,使得万向轮120着地以便于移动。

37.本实用新型实施例的使用过程如下:在使用时,将压力感应装置113和引流管112插进伤口内部,然后开启抽吸泵箱103,通过压力感应装置113检测到伤口内部的负压,然后通过压力调节装置106输入精确的负压值,通过抽吸泵箱103抽取负压吸罐100的内部的空气使得负压吸罐100内部形成负压,然后通过引流管112吸取伤口内部的血液,此外引流管

112的外部泄气管123,通过泄气管123可以将负压吸罐100内部的负压泄掉,此外引流管112的位于负压吸罐100内部的一端设置有片状瓣膜125,片状瓣膜125内部设置有挡板 130,挡板130与引流管112连接部位设置有扭簧129和轴杆128,通过挡板 130、扭簧129和轴杆128配合使用可以防止反流,此外负压吸罐100放置在底板118上面,底板118的下面设置有万向轮120,通过转动调节螺栓119,使得万向轮120着地以便于移动。

38.虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述,但在本实用新型基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本实用新型要求保护的范围。

39.本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1