一种新型钛合金及其成分设计方法

1.本发明涉及一种钛合金及其成分设计方法,属于材料科学与工程应用领域和材料计算领域。

背景技术:

2.增材制造技术俗称3d打印技术,该技术以其独有的优势在各行各业被广泛采用。

3.相比于粉末增材制造,熔丝增材制造材料利用率高、无污染、成本低、更易于制造,受到越来越多的关注。钛合金增材制造的应用需求日益迫切,而良好性能的钛合金则直接影响钛合金丝材的性能。如何获得高精度、高清洁度和性能良好的的钛合金丝材是熔丝增材制造应用的关键。此外,在熔丝增材过程中,由于丝材品质不高,组织容易出现缺陷和空隙,导致力学性能降低,严重制约了熔丝增材钛合金的应用和推广。

4.申请公布号为cn 101763450 a的发明提出了一种钛合金成分定量设计方法。该方法是以钛合金的实际相变为基础,从电子结构层次上建立了钛合金在不同热处理条件下的强度增量和延伸率的计算公式,从而设计出符合设计要求的合金成分。该方法具有高效率、低成本等优势,但该方法完全依赖于计算和预测手段,直接从电子结构层面跨入材料宏观性能层面,这种设计方法跨度过大,物理意义不明确,计算结果与实际情况相差较大。

5.申请公布号为cn 108446478 a的发明提出了一种多组元高强度钛合金的设计方法。该方法主要是通过制备扩散接头,测定扩散接头中不同成分合金对应的显微组织和显微硬度,从而建立钛合金“成分

‑

结构

‑

硬度”对应关系数据库。与其他合金设计方法相比,该方法具有较强的针对性和实用价值。但该方法完全依赖于实验手段,从制备到扩散焊接再到成分、组织和性能测试的周期较长,成本较高。

6.为推进增材制造技术的发展,我们对钛合金增材制造原材料提出了更高的要求,因此急需开发性能优异的新型成分的钛合金。

技术实现要素:

7.本发明的第一发明目的:为避免从电子尺度直接到宏观而导致的跨度太大,同时避免传统材料新成分研究的“试错法”的经济成本过高,本发明提出一种基于第一性原理计算并设计出性能优异的钛合金成分的方法。

8.本发明实现其第一发明目的所采取的技术方案:一种新型钛合金的成分设计方法,所述方法包括以下步骤:

9.s1、建立ti

‑

xal

‑

yv合金体系,所述ti

‑

xal

‑

yv合金体系是由不同ti、al、v元素含量的合金构成;

10.s2、确定ti

‑

xal

‑

yv合金体系中的各合金在室温下稳定存在的第二相,并计算各合金中第二相的含量;

11.s3、基于第一性原理,判断第二相的力学性能;

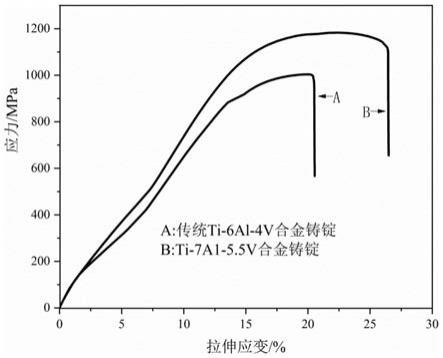

12.s4、综合分析第二相对合金性能的影响,从ti

‑

xal

‑

yv合金体系中初步筛选出三种

合金作为目标研究体系;

13.s5、基于第一性原理,构建超胞并计算得到目标研究体系中的三种合金的弹性常数;

14.s6、从目标研究体系的三种合金中确定出性能最优异的钛合金作为新型钛合金。

15.进一步,所述ti

‑

xal

‑

yv合金体系中,x=5.0~7.0wt.%,y=3.5~6.0wt.%。

16.进一步,所述第二相:通过ti

‑

al

‑

v三元相图确定ti

‑

xal

‑

y

v合金体系中的各合金在室温下稳定存在的第二相,且所述第二相为alti3和β。

17.进一步,所述目标研究体系中的三种合金是ti

‑

xal

‑

yv合金体系中第二相最稳定的三种合金。

18.进一步,所述目标研究体系中的三种合金分别为ti

‑

6.2al

‑

6v、ti

‑

6.6al

‑

6v、ti

‑

7al

‑

5.5v。

19.进一步,所述从目标研究体系的三种合金中确定出性能最优异的钛合金为ti

‑

7al

‑

5.5v。

20.进一步,所述方法还包括步骤s7,按照所确定出的性能最优异的钛合金的成分制备合金铸锭,并对所制备的合金铸锭进行实验测试。

21.本发明的第二发明目的:为解决当前钛合金强度和塑性仍然存在性能不足的问题,提出一种基于第一性原理计算并设计得到的性能优异的钛合金。

22.本发明实现其第二发明目的所采取的技术方案:一种采用新型钛合金的成分设计方法得到的新型钛合金,所述新型钛合金为ti

‑

7a1

‑

5.5v。

23.与现有技术相比,本发明的有益效果:

24.(一)钛合金中当合金元素添加进钛中,通常会引起晶粒尺寸的变化进而改变钛合金的屈服强度和抗拉强度。另外,钛合金铸造过程中不可避免地会产生铸造缺陷,外加杂质的存在等因素也会对合金的力学性能产生较大的影响。以上多变而复杂的因素在实验中很难避免,而本发明方法是通过第一性原理来计算材料的理想强度,恰好能避免上述因素的影响。本发明方法基于第一性原理进行计算分析,实现了从原子尺度的有效跨越,能够更加精确地进行成分含量理想区间的钛合金的材料设计。

25.(二)较传统研究方法,本发明方法省去了为得到理想合金成分重复的原材料清洗配料、合金熔炼制备、切割打磨、分析测试等耗材耗时的繁琐步骤,不但节省了原材料、实验器材等研究成本,而且相比之下可节省2/3时间,高效快捷。本发明方法实现了新型材料研发成本的降低和研发效率的提高。

26.(三)本发明基于第一性原理计算并设计得到的ti

‑

7a1

‑

5.5v合金,与具有优异性能的传统ti

‑

6al

‑

4v合金相比,ti

‑

7al

‑

5.5v合金在强度和塑性方面均有较大幅度的提高。本发明设计得到的ti

‑

7al

‑

5.5v合金较传统成分的钛合金性能有了很大提高,这为熔丝增材制造原材料丝材的性能奠定了可行性的基础。

27.下面通过具体实施方式及附图对本发明作进一步详细说明,但并不意味着对本发明保护范围的限制。

附图说明

28.图1为传统ti

‑

6a1

‑

4v合金铸锭的金相组织图。

29.图2为本发明实施例ti

‑

7al

‑

5.5v合金铸锭的金相组织图。

30.图3为本发明实施例ti

‑

7al

‑

5.5v合金铸锭与传统ti

‑

6a1

‑

4v合金铸锭的拉伸应力

‑

应变曲线。

31.图4为本发明实施例ti

‑

7al

‑

5.5v合金铸锭与传统ti

‑

6a1

‑

4v合金铸锭的硬度曲线。

具体实施方式

32.实施例

33.本例给出一种新型钛合金及其成分设计方法。该新型钛合金为ti

‑

7al

‑

5.5v,其成分设计方法包括以下步骤:

34.s1、建立ti

‑

xal

‑

yv合金体系,所述ti

‑

xal

‑

yv合金体系是由不同ti、al、v元素含量的合金构成;

35.s2、确定ti

‑

xal

‑

yv合金体系中的各合金在室温下稳定存在的第二相,并计算各合金中第二相的含量;

36.s3、基于第一性原理,判断第二相的力学性能;

37.s4、综合分析第二相对合金性能的影响,从ti

‑

xal

‑

yv合金体系中初步筛选出三种合金作为目标研究体系;

38.s5、基于第一性原理,构建超胞并计算得到目标研究体系中的三种合金的弹性常数;

39.s6、从目标研究体系的三种合金中确定出性能最优异的钛合金作为新型钛合金。

40.本例所述ti

‑

xal

‑

yv合金体系中,x=5.0~7.0wt.%,y=3.5~6.0wt.%。

41.本例所述第二相:通过ti

‑

al

‑

v三元相图确定ti

‑

xal

‑

yv合金体系中的各合金在室温下稳定存在的第二相,且所述第二相为alti3和β。

42.本例所述目标研究体系中的三种合金是ti

‑

xal

‑

yv合金体系中第二相最稳定的三种合金。

43.本例所述目标研究体系中的三种合金分别为ti

‑

6.2al

‑

6v、ti

‑

6.6al

‑

6v、ti

‑

7al

‑

5.5v。

44.本例所述从目标研究体系的三种合金中确定出性能最优异的钛合金为ti

‑

7al

‑

5.5v。

45.本例所述方法还包括步骤s7,按照所确定出的性能最优异的钛合金的成分制备合金铸锭,并对所制备的合金铸锭进行实验测试。

46.现对本例给出的一种新型钛合金成分设计方法进行具体描述如下:

47.s1、建立ti

‑

xal

‑

yv合金体系,ti

‑

xal

‑

yv合金体系是由不同ti、al、v元素含量的合金构成。

48.本例ti

‑

xal

‑

yv合金体系中,x=5.0~7.0wt.%,y=3.5~6.0wt.%;在此基础上,组合设计了36种不同ti、al、v元素含量的合金。

49.s2、确定ti

‑

xal

‑

yv合金体系中的各合金在室温下稳定存在的第二相,并计算各合金中第二相的含量。

50.本例第二相:通过springermaterials数据库中给出的ti

‑

al

‑

v三元相图,确定ti

‑

xal

‑

yv合金体系中的各合金在室温下稳定存在的第二相,且第二相为alti3和β。

51.s3、基于第一性原理,判断第二相的力学性能。

52.本例是基于第一性原理计算第二相的生成焓、结合能和弹性常数,进而判断第二相的力学性能。具体方法包括:

53.采用第一性原理计算方法,运用基于密度泛函理论的平面波赝势法的materials studio软件中的castep程序包,计算aiti3和β的生成焓、结合能和弹性常数。该计算是在周期性边界条件下进行,电子之间的交换和相关势的确定方法采用广义梯度近似(gga)中的pbe泛函形式,在最小化快速傅立叶变换(fft)网格上计算,在倒易空间上展开势函数,电子

‑

离子间的相互作用势采用对正则条件进行弛豫的超软赝势(ultrasoftpseudopotential)来描述,应用自洽迭代(scf)进行计算并结合bfgs共轭梯度方法的pulay密度混合方案处理电子弛豫,自洽计算的能量收敛精度为2.0

×

10

‑5ev/atom,作用在所有原子上的力均小于应力偏差小于0.1gpa,公差偏移小于各元素的价电子为ti

‑

3d24s2,al

‑

3s23p1和v

‑

3d34s2电子。计算采用原胞结构模型,计算过程在电子弛豫下完成,alti3的动能截断点为350ev,fft网格设置为7

×7×

7;β的动能截断点为350ev,fft网格设置为5

×5×

5。对晶体结构进行优化,在β中混合原子m(由45%的ti、42%的al和12%的v组成)。表1给出了alti3和β的平衡晶格常数(a、c)、晶胞初始体积(v0)和密度(ρ)。表2给出了alti3和β的结构参数。

54.表1 alti3和β的平衡晶格常数、晶胞初始体积(v0)和密度(ρ)

[0055][0056][0057]

表2 alti3和β的结构参数

[0058][0059]

自由状态下的原子结合成具有晶体结构的化合物时往往要释放能量,即晶体化合物分解成单个原子时需要外界做的功,可以表征原子间结合力的强度,用以描述晶体结构的稳定性,这种能量被定义为结合能(e

coh

)。当结合能为负值,表示此晶体化合物分解成单个原子时需要外界做功,表示晶体结构越稳定存在。

[0060]

物质由单质状态结合生成具有晶体结构的化合物的过程中所吸收或释放的能量定义为生成焓(δh)。生成焓通常用以表征合金相形成的难易程度,生成焓为负值,表示物质由单质状态生成具有晶体结构的化合物的过程中释放能量,即由物质由单质状态生成化合物是不需要外界做功,则更易生成晶体化合物,表示晶体结构越稳定存在。

[0061]

通过公式(1)与公式(2)可求得生成焓与结合能的值。

[0062][0063][0064]

式中,是晶体的总能量;和分别表示a、b单个自由态原子的能量;和分别表示a、b单个基态原子的能量;n

a

和n

b

分别表示原胞中a、b原子的个数。通过导入ti、al和v的原胞,计算得到三者的单个基态原子的能量分别为过导入ti、al和v的原胞,计算得到三者的单个基态原子的能量分别为和计算ti、al和v的自由态原子的能量时需要新建晶胞p1,三者的计算值分别为和由此计算得到alti3和β的生成焓与结合能,如表3所示。

[0065]

表3 alti3和β的生成焓与结合能

[0066]

相δh/ev

·

atom

‑1e

coh

/ev

·

atom

‑1alti3‑

0.295

‑

5.982β62.786101.178

[0067]

根据表3所示的计算结果,alti3的生成焓和结合能为负值,说明alti3可以稳定存在;而对于β而言,其生成焓和结合能为正值,表明β为亚稳相。

[0068]

利用最小二乘法拟合得到第二相的弹性常数,宏观上由体模量(b)、剪切模量(g)、弹性模量(e)和泊松比(v)等来表征。

[0069]

在castep程序中,对结构优化后的晶体施加应变,然后优化晶胞内部原子坐标,得到应力应变曲线,再利用最小二乘法拟合得到固溶体的弹性常数。弹性常数c

ij

是表征材料力学性质的重要参数,可被用于估算材料的力学性质。弹性常数反映了体系对外加应变的响应刚度,决定着晶体对外加应力的反应,表征抵抗外加应力而变形的能力。根据bom弹性稳定性准则,不同晶系的晶体只有满足相应的条件才能稳定存在,立方晶系的稳定性判据为:c

11

‑

c

12

>0,c

11

+c

12

>0,c

44

>0;六方晶系的稳定性判据为:c

11

>0,c

11

‑

c

12

>0,c

44

>0,alti3为六方晶系,而β为立方晶系。

[0070]

立方晶系的体模量(b)和剪切模量(g)可以通过公式(3)和(4)计算得出:

[0071][0072][0073]

六方晶系的体模量(b)和剪切模量(g)可以通过voigt

‑

reuss

‑

hill(vrh)模型近似求出,具体如下:

[0074]

voigt模型给出的求解b、g的公式为:

[0075][0076][0077]

reuss模型给出的求解b、g的公式为:

[0078][0079][0080]

由hill模型给出的最终求解b、g的公式为:

[0081][0082][0083]

公式(5)~(10)中,下标字母v、r分别代表voigt和reuss。

[0084]

弹性模量(e)和泊松比(v)可以通过公式(11)和(12)计算得出:

[0085][0086][0087]

计算得到两种第二相(alti3和β)的弹性常数如表4所示;而宏观上由体模量(b)、剪切模量(g)、弹性模量(e)和泊松比(v)等来表征,其计算结果如表5所示。

[0088]

表4 alti3和β的弹性常数

[0089][0090]

表5 alti3和β的体模量(b)、剪切模量(g)、弹性模量(e)、泊松比(v)和值

[0091][0092]

体模量(b)反映了物体抵抗应变的能力,由于在各向均压下物体的体积总是变小的,因此,体模量(b)值总为正值。另外,体模量(b)也表示材料的不可压缩性,体模量的数值越大,则材料内部原子结合越强,材料的强度会越高,抵抗压缩变形的能力就越强。结合表4和表5可以清楚地看出,二者的抗压缩能力由强到弱为β>alti3。

[0093]

剪切模量(g)反映了材料剪切变形的难易程度或者说材料抵抗切应变的能力,剪切模量越大,抗剪切能力就越强。由表5可以看出,β的抗剪切变形的能力大于alti3。

[0094]

弹性模量(e)常用来表示固体材料抵抗弹性形变的能力,其值越大,则在一定应力作用下,发生弹性变形越小,材料的刚度就越大。由表5可以看出,β的刚度较大,alti3较弱。

[0095]

泊松比(v)反映材料的抗剪切能力,泊松比越大,材料的塑性越好。由表5可以看出,alti3和β的塑性依次增强。

[0096]

基于pugh经验判据,值越小,材料韧性越好,其临界值约为0.57,即如果小于0.57,则是韧性材料,反之则是脆性材料。pugh经验判据在分析金属间化合物韧脆性上非常可靠。由表6可以看出,alti3呈现脆性,β呈韧性。

[0097]

综上所述,计算稳定相alt3和亚稳相β弹性常数,根据born稳定性原则判断,alti3和β两种第二相均能够稳定存在,通过体模量、剪切模量、弹性模量、泊松比以及pugh经验判据,β的综合力学性能优于alti3。

[0098]

s4、综合分析第二相对合金性能的影响,从ti

‑

xal

‑

yv合金体系中初步筛选出三种合金作为目标研究体系。

[0099]

本例通过第二相的力学性能的计算结果和ti

‑

xal

‑

yv(x=5.0~7.0wt.%,y=3.5~6.0wt.%)合金中第二相的含量,初步筛选出第二相最稳定的三种合金。分别为ti

‑

6.2al

‑

6v、ti

‑

6.6al

‑

6v、ti

‑

7al

‑

5.5v。(即本例目标研究体系中的三种合金分别为ti

‑

6.2al

‑

6v、ti

‑

6.6al

‑

6v、ti

‑

7al

‑

5.5v。)表6给出了这三种合金的第二相种类及其含量。

[0100]

表6第二相最稳定的三种合金的第二相种类及其含量

[0101][0102]

s5、基于第一性原理,构建超胞并计算得到目标研究体系中的三种合金的弹性常数。具体方法包括:

[0103]

固溶强化的实质是溶质原子与位错之间发生相互作用,产生强化基体的效果。合金元素添加进钛中,通常会引起晶粒尺寸的变化进而改变钛合金的屈服强度和抗拉强度。另外,钛合金铸造过程中不可避免地会产生铸造缺陷,外加杂质的存在等因素也会对合金的力学性能产生较大的影响。以上多变而复杂的因素在实验中很难避免,使得实验研究合金元素对钛合金的固溶强化效果存在较大的误差。而通过第一性原理计算的方法来计算材料的理想强度则恰好能避免上述因素的影响。现对前期工作中初步筛选出的第二相最稳定的三种合金(即:ti

‑

6.2al

‑

6v、ti

‑

6.6al

‑

6v、ti

‑

7a1

‑

5.5v),通过第一性原理计算的方法构建超胞,并计算分析这三种合金的弹性常数。

[0104]

运用基于密度泛函理论的平面波赝势法的materials studio软件中的castep程序包进行相关计算。计算在周期性边界条件下进行,电子之间的交换和相关势的确定方法采用广义梯度近似(gga)中的pbe泛函形式,在最小化快速傅立叶变换(fft)网格上计算,在倒易空间上展开势函数,电子

‑

离子间的相互作用势采用对正则条件进行弛豫的超软赝势(ultrasofipseudopotential)来描述,应用自洽代(scf)进行计算。结合bfgs共轭梯度方法的pulay密度混合方案处理电子弛豫,自洽计算的能量收敛精度为2.0

×

10

‑5ev/atom,作用在所有原子上的力均小于应力偏差小于0.1gpa,公差偏移小于各元素的价电子为ti

‑

3d24s1、al

‑

3s23p1和v

‑

3d34s2电子。计算过程在电子弛豫下完成,倒易空间中平

面波计算的最大截止能量e

cut

为300.0ev,晶胞brillouin区的k点取为3

×3×

3。计算时,首先对晶体结构进行结构优化,再在优化后的结构基础上计算弹性常数。

[0105]

1)建立计算模型。根据ti

‑

6.2al

‑

6v、ti

‑

6.6al

‑

6v和ti

‑

7al

‑

5.5v三种合金成分中各元素的含量,计算得到这三种合金中ti、al、v的原子比分别满足:ti

32

al4v2、ti

31

al5v2和ti

35

al5v2,由此可分别构建2

×2×

5、2

×2×

5和3

×7×

1个ti超胞。

[0106]

2)计算ti

32

al4v2、ti

31

al5v2和ti

35

al5v2三种固溶体的弹性常数,宏观上由体模量(b)、剪切模量(g)、弹性模量(e)和泊松比(v)等来表征。该计算方法与前述步骤s3的相关力学性能计算方法相同。根据born弹性稳定性准则,不同晶系只有满足相应的条件才能稳定存在,六方晶系的稳定性判据为:c

11

>0,c

11

‑

c

12

>0,c

44

>0,计算得到ti

32

al4v2、ti

31

al5v2和ti

35

al5v2三种固溶体的弹性常数如表7所示;经计算可知,ti

32

al4v2、ti

31

al5v2和ti

35

al5v2三种固溶体均能稳定存在。而宏观上由体模量(b)、剪切模量(g)、弹性模量(e)和泊松比(v)等来表征,其计算结果如表8所示。

[0107]

表7 ti

32

al4v2、ti

31

al5v2和ti

35

al5v2的弹性常数

[0108][0109]

表8 ti

32

al4v2、ti

31

al5v2和ti

35

al5v2的体模量(b)、剪切模量(g)、弹性模量(e)、泊松比(v)和值

[0110][0111]

体模量(b)反映了物体抵抗应变的能力,表示材料的不可压缩性,体模量的数值越大,则材料内部原子结合越强,材料的强度会越高,抵抗压缩变形的能力就越强。结合表8可以看出,三者的抗压缩能力由强到弱为ti

35

al5v2>ti

31

al5v2>ti

32

al4v2。

[0112]

剪切模量(g)反映了材料抵抗应变的能力,剪切模量越大,抗剪切能力就越强。结合表8可以看出,ti

31

al5v2的抗剪切变形的能力大于ti

32

al4v2,ti

35

al5v2最弱。

[0113]

弹性模量(e)常用来表示固体材料抵抗弹性形变的能力,其值越大,则在一定应力作用下,发生弹性变形越小,材料的刚度就越大。结合表8可以看出,ti

31

al5v2的刚度最大,其次是ti

32

al4v2,ti

35

al5v2最弱。

[0114]

泊松比(v)反映材料的抗剪切能力,泊松比越大,材料的塑性越好。结合表8可以看

出,ti

31

al5v2,ti

32

al4v2和ti

35

al5v2的塑性依次增强。

[0115]

基于pugh经验判据,值越小,材料的塑性越好,其临界值约为0.57,即如果小于0.57,则是韧性材料,反之则是脆性材料。pugh经验判据在分析金属件化合物和固溶体韧脆性上非常可靠,三种固溶体均呈韧性。

[0116]

综上所述,ti

35

al5v2强度和刚度最好,塑性最好,并呈韧性;ti

31

al5v2的强度和刚度较好,塑性最差,呈韧性;ti

32

al4v2强度和刚度较差,塑性较差,呈韧性。

[0117]

s6、从目标研究体系的三种合金中确定出性能最优异的钛合金作为新型钛合金。

[0118]

根据上述分析,本例从目标研究体系的三种合金中确定出性能最优异的钛合金为ti

‑

7al

‑

5.5v。

[0119]

s7、按照所确定出的性能最优异的钛合金的成分制备合金铸锭,并对所制备的合金铸锭进行实验测试。

[0120]

本例按照所确定出的性能优异的钛合金成分进行电子束熔炼制备合金铸锭(即ti

‑

7al

‑

5.5v合金铸锭)。对ti

‑

7al

‑

5.5v合金铸锭进行成分测试、晶相组织观察、拉伸强度测试与硬度测试。另外,本例为了更好地说明ti

‑

7al

‑

5.5v合金铸锭的性能,用相同方法制备具有优异性能的传统ti

‑

6al

‑

4v合金铸锭,并将ti

‑

7al

‑

5.5v合金铸锭与传统ti

‑

6al

‑

4v合金铸锭进行实验对比。表9给出了ti

‑

7al

‑

5.5v合金铸锭与传统ti

‑

6al

‑

4v合金铸锭的成分测试结果。

[0121]

表9 ti

‑

7al

‑

5.5v合金铸锭与传统ti

‑

6al

‑

4v合金铸锭的成分测试结果

[0122][0123]

图1为传统ti

‑

6al

‑

4v合金铸锭的金相组织图。图2为本例ti

‑

7al

‑

5.5v合金铸锭的金相组织图。由图1和图2可知,亮色的为α

ti

金相组织,暗色的为β

ti

金相组织,α

ti

相中析出针状的β

ti

金相组织;ti

‑

7a1

‑

5.5v合金中α

ti

相析出更多针状β

ti

金相组织晶界,比传统ti

‑

6ai

‑

4v合金组织更加细小,因此ti

‑

7a1

‑

5.5v合金的力学性能更加优异。

[0124]

图3给出了本例ti

‑

7al

‑

5.5v合金铸锭与传统ti

‑

6al

‑

4v合金铸锭的拉伸应力

‑

应变曲线。由图3可知,ti

‑

7al

‑

5.5v合金铸锭的拉伸强度为1150mpa,塑性为24%;而传统ti

‑

6a1

‑

4v合金铸锭的拉伸强度为975mpa,塑性为21%。

[0125]

图4给出了本例ti

‑

7al

‑

5.5v合金铸锭与传统ti

‑

6al

‑

4v合金铸锭的硬度曲线。由图4可知,ti

‑

7al

‑

5.5v合金铸锭的硬度372hv;而传统ti

‑

6al

‑

4v合金铸锭的硬度330hv。

[0126]

由上述可知,本例所设计的ti

‑

7al

‑

5.5v合金铸锭与具有优异性能的传统ti

‑

6al

‑

4v合金铸锭相比,本例所设计得到的ti

‑

7al

‑

5.5v合金铸锭在强度和塑性方面均有较大幅度的提高。

[0127]

以上实施例仅表达了本发明的部分具体实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员

来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1