促进创面愈合的可吸收水凝胶组合物及其制备方法与应用

1.本发明涉及医用辅料技术领域,尤其是指一种促进创面愈合的可吸收水凝胶组合物及其制备方法与应用。

背景技术:

2.随着科技的发展,核技术广泛应用于军事、农业、能源和医疗等各个行业。放射性核素沾染是核事故时面临的主要问题,特别是,人们在从事涉核的各项实践活动中,可能会发生割伤、刺伤、爆炸伤、烧烫伤等创伤,从而产生核沾染创面。核沾染创面重要的救治措施之一是及时的放射性核素去污。去污完成后,及时进行后续创面救治。

3.但不论是哪种类型的核沾染创面,都比单独的创面损伤难以愈合,特别是当因去污不及时或沾染核素辐射剂量大形成放射性烧伤时,面临伤口反复破溃,剧痛难忍、经久不愈等临床困境。因此,寻找有效的核沾染创面救治技术迫切而必要。目前临床烧伤救治时,二度烧伤用消炎、杀菌、收敛促愈合制剂进行涂布治疗,传统的创面敷料作用仅限于为创面提供治疗药物,止血和防止水、电解质以及其他外源物质刺激,加速创面的愈合。然而纱布易与创面黏连,换药时会产生二次损伤,加重患者疼痛感,并且容易滋生细菌。负压封闭引流技术广泛应用于小面积烧伤的护理,是现有烧伤治疗中能够最早阻止伤口恶化的治疗方法,但用于突发事件救治时不易携带,不易操作。皮肤替代品可以保护大面积烧伤创面,能够增强伤口愈合能力,增加已愈合伤口的真皮成分,例如同种异体皮、胶原支架以及培养的上皮细胞、自体培养的成纤维细胞和角质细胞形成的仿真支架,但这些方法与真正人体皮肤相比,结构相对简单并且不能避免未知疾病以及朊病毒。创面敷料可以使创面上皮化,防止伤口感染、皮肤干燥等,但由于免疫反应等原因,不能作为永久性的皮肤替代物。可见,尽管对普通烧伤和放射性烧伤都有一些相应的救治方法和技术,但各有优缺点,对核沾染创面这样的复合创伤仍然没有有效的救治措施,特别是在突发核事故等的应急救治时,急需寻找方面携带、操作简单、促愈能力强等优点的核沾染创面救治材料。

技术实现要素:

4.为解决上述技术问题,本发明提供了一种促进创面愈合的可吸收水凝胶组合物及其制备方法与应用。

5.本发明的第一个目的是提供一种促进创面愈合的可吸收水凝胶组合物,以重量份数计,由以下原料组成:

6.18000

‑

22000份的pcec共聚物、1

‑

2份的龙血素a和1

‑

3份的胶原蛋白。

7.所述的pcec共聚物是通过聚乙二醇peg与聚己内酯pcl共聚得到的 pcl

‑

peg

‑

pcl共聚物。

8.进一步地,所述胶原蛋白为i型胶原蛋白和/或ii型胶原蛋白。

9.本发明的第二个目的是提供一种促进创面愈合的可吸收水凝胶组合物的制备方法,包括如下步骤:

10.(1)聚乙二醇peg、聚己内酯pcl在催化剂作用下,进行开环聚合反应,结晶、过滤、冷冻、干燥得到pcec共聚物;

11.(2)将步骤(1)所述的pcec共聚物、龙血素a溶于有机溶剂,旋转蒸发有机溶剂,生成聚合物/药物基质薄膜,得到pceca可降解水凝胶;

12.(3)将步骤(2)所述的pceca可降解水凝胶溶于水,分散,加热至共聚物熔融,后加入胶原蛋白,淬灭、过滤,得到pcecaplus水凝胶。

13.进一步地,在步骤(1)中,所述聚乙二醇peg的分子量范围为1000

‑

1200。

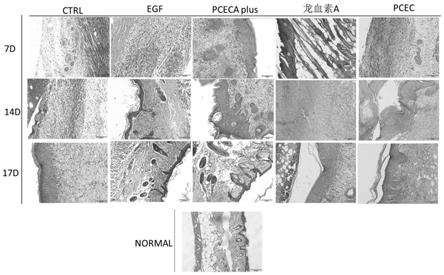

14.进一步地,在步骤(1)中,聚乙二醇peg、聚己内酯pcl、催化剂的质量比为4

‑

6:9

‑

11:1

‑

2;所述催化剂为聚氨酯催化剂。优选的,所述催化剂为异辛酸亚锡、三乙烯二胺或二甲基环己胺。

15.进一步地,在步骤(1)中,所述开环聚合反应是125

‑

135℃下反应22

‑

25h。

16.进一步地,在步骤(2)中,pcec共聚物和龙血素a的质量比为 18000

‑

22000:1

‑

2。

17.进一步地,在步骤(2)中,所述旋转蒸发的温度为38

‑

45℃;旋转速度为150

‑

170rap/min。

18.进一步地,在步骤(3)中,pceca可降解水凝胶和胶原蛋白的质量比为18000

‑

22000:1

‑

3。

19.本发明的第三个目的是应用所述的促进创面愈合的可吸收水凝胶组合物在制备治疗核沾染创面药物中的应用。

20.本发明的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:

21.(1)本发明所述的水凝胶组合物,选择具有生物可降解性温度响应性的水凝胶作为核沾染创面的治疗药物材料。pcec水凝胶是通过开环聚合法合成的三嵌段聚合物溶解而成,这种水凝胶无毒并且有良好的生物相容性,同时与包封的药物小分子之间形成氢键或者静电作用力,因此可以很好地应用于体内外药物以及小分子的输送。

22.(2)本发明选用的peg和pcl都是可降解材料,这大大提高了龙血素a的释放率,pcec将龙血素a合入胶束的中心,使皮肤更好地吸收龙血素a,提高其生物利用率,pcec载体还对载入其中的龙血素a有很好的缓释作用,避免了药物速释,这也是pceca能促进伤口愈合的原因之一。

23.(3)pcecaplus水凝胶作为一种可降解的载体,有一定的粘附性,因其在凝胶状态下的粘附性可以固定核沾染创面中未被完全洗消的放射性物质,变成痂的一部分,随着凝胶转为溶胶而脱落。

24.(4)龙血素a是一种可以抑制炎症的活性物质,同时具有很好的敛疮生肌的作用,这一点大大改善了创面血液循环,加速新生血管、肉芽组织的形成,促进皮肤修复。

25.(5)pcecaplus具有良好的理化性能,能载药、可降解、方便携带,应用于核沾染创面后,伤口愈合速度较快,可作为核应急的储备物质。

附图说明

26.为了使本发明的内容更容易被清楚的理解,下面根据本发明的具体实施例并结合附图,对本发明作进一步详细的说明,其中:

27.图1是本发明对比例1的pcecaplus水凝胶及其他各组烧伤创面烧伤变化图。

28.图2是本发明对比例1的pcecaplus水凝胶及其他各组烧伤创面病理皮肤he染色图。

29.图3是本发明对比例1的pcecaplus水凝胶及其他各组创面分析评分图;其中,a是烧伤治愈率(上皮形成率)图,b是烧伤面积变化图,c是烧伤后温哥华量表评分图。

30.图4是本发明对比例2的pcecaplus水凝胶及其他各组sr

‑

89高剂量核沾染创面烧伤变化图。

31.图5是本发明对比例2的pcecaplus水凝胶及其他各组sr

‑

89高剂量核沾染创面皮肤he染色图。

32.图6是本发明对比例2的pcecaplus水凝胶及其他各组sr

‑

89高剂量核沾染创面分析评分图;其中,a是烧伤治愈率(上皮形成率)图,b是烧伤面积变化图,c是烧伤后温哥华量表评分图。

33.图7是本发明对比例3的pcecaplus水凝胶及其他各组硝酸铀酰高剂量核沾染创面烧伤变化图。

34.图8是本发明对比例3的pcecaplus水凝胶及其他各组硝酸铀酰高剂量核沾染创面皮肤he染色图。

35.图9是本发明对比例3的pcecaplus水凝胶及其他各组硝酸铀酰高剂量核沾染创面分析评分图;其中,a是烧伤治愈率(上皮形成率)图,b是烧伤面积变化图,c是烧伤后温哥华量表评分图。

具体实施方式

36.下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。

37.实验动物

[0038]6‑

8周龄spf级的babl/c小鼠购自南京大学模式动物公司。将所有小鼠每笼5只饲养于苏州大学放射医学与防护学院活性区spf级屏障系统内。其中进小鼠饲料、小鼠饮用水、小鼠垫料等各种用品高温高压灭菌处理过后带入活性区。

[0039]

测试方法

[0040]

(1)小鼠组织脏器取材以及he染色

[0041]

a.取材:将各组小鼠麻醉后摘眼球取血,安乐死后解剖,取出小鼠背部烧伤皮肤。中间部分烧伤皮肤固定于4%多聚甲醛中16~24h,其余部分冻存于

‑

80℃备用。小鼠血液4℃3000rpm离心10min,移取上清,冻存于

‑

80℃备用。

[0042]

b.脱水:将固定好的组织取出后,修剪出相应的截面,放在包埋盒,进行脱水,将小鼠皮肤组织包埋盒先放在55℃的恒温的90%的新鲜乙醇ⅰ中静置240min,在放到55℃的恒温的90%新鲜乙醇ⅱ中静置240min,后在常温无水乙醇ⅰ静置12h,55℃的恒温的无水乙醇ⅱ中静置240min,最后放在 ar级二甲苯中静置60min。

[0043]

c.浸蜡与包埋:将包埋盒从二甲苯中取出后放入液蜡中60min后,将皮肤组织块以相应的截面放入立于包埋槽,加上盖子,放在温度低的地方,等待蜡自然凝固。

[0044]

d.切片:将蜡块提前一晚

‑

20℃进行冰冻,切片。

[0045]

e.捞片后烘干。

[0046]

f.he染色:80℃烘箱中烘片60min融蜡先后放于二甲苯进行脱蜡,接着放于无水乙醇1min,其次放入新鲜的95%乙醇涮洗,再后放入新鲜的90%乙醇涮洗,最后新鲜的85%乙醇涮洗,用蒸馏水清洗,将切片放入新鲜配置的苏木素中染色5min,立马用流水冲至无色,后置于50℃水浴中蓝化2min,用无水乙醇清洗一遍后用伊红染色30s,二次脱水95%乙醇涮洗两遍,无水乙醇涮洗三遍,将切片风干,中性树胶封片,注意避免气泡。

[0047]

(2)温哥瘢痕华量表(vss)

[0048]

使用温哥华瘢痕量表对每一只小鼠伤口形成的瘢痕组织分别由两个人进行评分后将分数平均进行统计。

[0049]

温哥华量表分别对小鼠17d以及19d背部新生皮肤的颜色、厚度、血管以及韧性进行全方位的评价,量表总分为15分,若得分越高则恢复情况越差,具体评分标准如下:

[0050]

色泽:0分:瘢痕组织与正常皮肤色泽一致;1分:瘢痕组织的色泽比较浅为乳白色;2分:瘢痕组织为混合色泽,乳白色与深色相混合;3分:瘢痕组织色泽较深,为青灰色。

[0051]

厚度:0分:无凸起与正常皮肤组织厚度一致;1分:厚度小于1毫米; 2分:厚度在1毫米到2毫米之间;3分:厚度在2毫米到4毫米之间;4 分:厚度大于4毫米。

[0052]

血管:0分:瘢痕组织为正常肤色或者与身体其他部位近似;1分:瘢痕组织为肤色偏粉红色;2分:瘢痕组织为肤色偏红色;3分:瘢痕组织呈紫红色。

[0053]

韧性:0分:瘢痕组织与正常组织柔软度相一致;1分:瘢痕组织可以在最小阻力下皮肤能变形;2分:瘢痕组织在压力下能变形;3分:瘢痕组织不能变形,移动呈块状并且对压力有阻力;4分:组织如绳状,伸展时会伸缩;5分:疤痕组织永久性短缩引致残废与扭曲。

[0054]

(3)统计学处理

[0055]

数据录入sas9.3进行统计学分析。组间比较采用方差分析,组间两两比较采用snk

‑

q检验,当p<0.05时,差异有统计学意义。

[0056]

实施例

[0057]

一种促进创面愈合的可吸收水凝胶组合物及其制备方法,包括以下步骤:

[0058]

(1)制备pcec共聚物:将10gpeg

‑

1000,20g聚己内酯,在干燥的氮气充气下,加入三颈烧瓶容器中,然后加热至130℃,缓慢加入2g异辛酸亚锡,在130℃保持24h。脱气后在真空下抽气30min,得到的共聚物,待冷却至室温后,将混合物溶于ar级二氯甲烷中,将混合液倒入过量的冷石油醚中,待固体共聚物析出后用布氏漏斗将固体共聚物滤出,此步骤重复三次后得到纯净的共聚物,在

‑

80℃条件下冻20h后放入冻干机真空干燥24h 得到纯化的pcec共聚物。

[0059]

(2)制备pceca可降解水凝胶:将2gpcec三嵌段共聚物于0.0001g 龙血素a溶于2mlar级四氢呋喃中。用旋蒸仪40℃,160转,进行旋蒸将有机溶剂完全蒸发后生成聚合物/药物基质薄膜,得到pceca可降解水凝胶。

[0060]

(3)制备pcecaplus水凝胶:将10ml去离子水加入到pceca可降解水凝胶中并连续搅拌直至其完全分散。将这些分散体加热至60℃直至共聚物熔融,加入0.0002g胶原蛋白后在冰浴中淬灭1min(加热和淬灭均在磁体搅拌下进行)。用0.22μm过滤器(millipore

tm

,billerica,ma)在超净环境下过滤制得pcecaplus可降解水凝胶。

[0061]

对比例1

[0062]

本发明实施例制备得到的pcecaplus与临床用药egf用于烧伤治疗的效果比较:

[0063]

(1)小鼠烧伤模型模型建立

[0064]

小鼠烧伤模型是将balb/c小鼠随机分为5组,每组9只,分别为pcecaplus(200mg/只)组、egf(2000u/只)组、pcec(200mg/只)组以及ddh2o(ctrl)(200mg/只)组,4%水合氯醛麻醉后,背部用脱毛膏以及剃毛机去毛后,恒温恒压yls

‑

5q台式烫伤仪一号烫头(4cm2),温度设置为100℃在其背部造成小鼠的深二度创伤。

[0065]

(2)皮肤烧伤治疗配方及结果

[0066]

按照组别分别上药,每天以相同高度对小鼠背部皮肤进行拍照,观察伤口恢复情况后上药,对各处理组小鼠伤口以电热灯略微加热至凝胶转为溶胶状态,不处理组也照射相同时间。用药后,对小鼠提供正常的饮食和水,在烧伤后第14d、21d时对小鼠皮肤进行采样,结果如图1所示:

[0067]

所有小鼠统一用恒温恒压烧伤仪进行深二度烧伤,小鼠烧伤面积与部位基本一致,伤口呈现水肿状态,在烧伤后第3d,伤口较第0d持续增大,egf组伤口面积较之其他组别为最小;pcec以及龙血素a组的小鼠伤口面积最大,并且炎症反应最严重;5组小鼠都有血痂的形成,但均未完全覆盖;5组小鼠都没有上皮组织生成。烧伤后第7d,5组小鼠伤口面积都有缩小,pcecaplus组小鼠伤口缩小程度最大,次之为egf组,单独pcec组以及单独龙血素a组的小鼠还未有完整的血痂生成,pcecaplus组以及egf组小鼠的创面血痂开始部分脱落,且血痂颜色由深入浅,pcecaplus组小鼠已有少部分上皮组织覆盖。烧伤后第10d,pcecaplus组以及egf组小鼠创面持续收缩,血痂基本完全脱落;ctrl组小鼠伤口面积未有明显收缩,但血痂部分脱落;pcec组以及单独龙血素a组小鼠创面血痂生成,有部分脱落,较烧伤后第7d创面进一步缩小。烧伤后第10d很明显的是,pcecaplus组小鼠的创面有大量上皮组织覆盖,这是其他组未有的现象。烧伤后第14d,pcecaplus组小鼠创面基本完全愈合,上皮组织全部覆盖;egf组还有部分创面未有上皮组织覆盖;ctrl组有部分上皮组织覆盖,但创面收缩程度小;pcec组以及龙血素a组小鼠创面收缩程度比ctrl组大,但创面不规则,未有明显的上皮组织覆盖。

[0068]

将烧伤后第7d、14d、21d小鼠伤口创面取样,进行he染色后,结果如图2所示:

[0069]

pcecaplus组在烧伤后第7d表皮已被覆伤口,皮下肉芽组织修复良好,烧伤后第14d,虽可见纤维胶原及纤维母细胞,但已趋于成熟,炎细胞少见,在烧伤后第17d可见皮下腺体增生,炎症消退,层次和正常组织接近。

[0070]

ctrl组,在烧伤后第7d,表面仍是肉芽组织,表皮生长最慢,其它两者鳞状被覆上皮已形成,在烧伤后第14d,炎症反应较重,纤维母细胞增生很明显。在烧伤后第17d有鳞状皮肤上皮形成,仍有炎症反应。

[0071]

egf组小鼠,在烧伤后第7d,表皮有少部分表皮覆盖,皮下有肉芽组织增生,在烧伤后第14d以及第17d,被覆上皮已覆盖,虽皮下仍可见炎细胞浸润及新生血管及大量纤维母细胞增生,但较ctrl组炎症轻、纤维母细胞成熟。

[0072]

pcec组小鼠以及单独龙血素a组小鼠,在烧伤后第7d以及第14d炎症反应严重,皮下肉芽组织增生,少量鳞状上皮增生,是5组中恢复最慢的两组,但在烧伤后第17d,鳞状被覆上皮覆盖,可见大量的新生血管以及纤维母细胞增生。

[0073]

龙血素a组小鼠,在烧伤后7d以及14d炎症反应严重,14d时大量肉芽组织增生,烧伤后第17d有表皮再上皮化。

[0074]

对小鼠平均上皮形成率通过image pro plus6.0软件进行统计分析后结果如图3所示:

[0075]

烧伤后第10d,pcecaplus组小鼠上皮形成率已达到50%,egf组上皮生成率最低;到烧伤后第14d,pcecaplus组上皮生成率已达到95%以上;17d时,pcecaplus组以及egf组上皮生成率都达到了100%。伤口面积从烧伤后第5d起pceca组以及egf组小鼠与其他各组相比,有统计学差异。各组小鼠烧伤后第7d、14d、17d的伤口,经过vss量表评分后,结果显示,14d pceca组小鼠得分最低,差异有统计学意义。

[0076]

对比例2

[0077]

本发明实施例制备得到的pcecaplus与临床用药维生素b12(vb12) 用于锶

‑

89沾染创面的效果比较:

[0078]

(1)锶

‑

89沾染创面模型建立

[0079]

sr

‑

89沾染创面分组:在之前小鼠深二度烧伤的基础上,将小鼠分为sr

‑

89 组、单纯烧伤(burn)组、烧伤+sr

‑

89(burn+sr

‑

89)组、烧伤+sr

‑

89+pcecaplus(burn+sr

‑

89+pcecaplus)组及烧伤+sr

‑

89+vb12(burn+sr

‑

89+vb12) 组。每组九只小鼠,各组小鼠分别都均匀的涂抹sr

‑

89为1.5*10^6bq/只。

[0080]

(2)皮肤烧伤治疗结果

[0081]

pcecaplus水凝胶对锶

‑

89沾染创面的治疗作用结果见图4。结果显示, sr

‑

89高剂量染毒第7d时,各组小鼠伤口有明显的差异。

[0082]

burn+sr

‑

89+pcecaplus组小鼠,血痂开始部分掉落,并且伤口面积收缩明显,有部分上皮组织的覆盖;烧伤后14d,pcecaplus组小鼠有大量的上皮覆盖,血痂基本都脱落,比其他各组小鼠愈合进度快。

[0083]

burn+sr

‑

89组小鼠,烧伤后前7d,伤口创面仍有严重的炎症反应,未有伤口转好迹象;烧伤后14d伤口面积缩小,仍有大量的血痂;烧伤后19d 伤口面积未见缩小,并且创面呈深红色,只有少量上皮覆盖。

[0084]

burn+sr

‑

89+vb12组小鼠,烧伤后7d创面有严重的炎症反应,伤口面积未见缩小,形成少量创面血痂。

[0085]

单纯烧伤(burn)组小鼠,烧伤后7d伤口面积未缩小,但创面比 burn+sr

‑

89组以及burn+sr

‑

89+vb12组小鼠小;烧伤后14d,创面缩小明显,有上皮形成,创面恢复形状不规则;烧伤后19d上皮基本覆盖。

[0086]

将烧伤后第7d、14d、21d小鼠伤口锶

‑

89沾染创面取样,进行he染色后,结果如图5所示:

[0087]

burn+sr

‑

89+pcecaplus组小鼠,在烧伤后第14d已有鳞状被覆上皮覆盖,可见纤维胶原及纤维母细胞,有少许皮下腺体增生;烧伤后第19d,可见角化上皮,皮下纤维母细胞增生,炎细胞少见,有少量皮肤附属器,毛囊干细胞形态异常。

[0088]

burn+sr

‑

89组小鼠,在烧伤第7d时,炎症反应明显;在烧伤第14d时,未有鳞状皮肤上皮覆盖,毛囊干细胞生长与单纯烧伤组相比形态异常大且圆,还有大量的炎细胞浸润;至烧伤后第19d有少量鳞状上皮覆盖,大量肉芽组织增生。

[0089]

burn+sr

‑

89+vb12组小鼠,烧伤后7d表面大量幼稚肉芽组织增生,炎细胞浸润,未有鳞状上皮增生;烧伤后第14d,大量异常胶原纤维生成,有鳞状被覆上皮生成,仍有许多肉

芽组织以及新生血管;烧伤后第19d,见部分纤维母细胞增生,未见皮肤附件。

[0090]

单纯烧伤(burn)组小鼠,烧伤后第7d,表面形成幼稚肉芽组织,未形成鳞状被覆上皮,在烧伤后第14d,炎症反应较重,纤维母细胞增生很明显。在烧伤后第19d有鳞状皮肤上皮形成。

[0091]

对小鼠平均上皮形成率通过image pro plus6.0软件进行统计分析后结果如图6所示:

[0092]

burn+sr

‑

89+pcecaplus烧伤后第14d,burn+sr

‑

89+pcecaplus组小鼠上皮生成率达到50%,到第19d上皮生成率接近100%;在烧伤后第4d以及第7d,burn+sr

‑

89+pcecaplus组小鼠收缩程度最大,具有统计学差异。

[0093]

单纯sr

‑

89染毒组与正常小鼠皮肤相对照,颜色、质地等都没有明显的变化,病理结果没有显著差异。

[0094]

对比例3

[0095]

本发明实施例制备得到的pcecaplus与临床用药维生素b12(vb12) 用于铀沾染创面的效果比较:

[0096]

(1)铀沾染创面模型建立

[0097]

铀沾染创面分组:单纯烧伤(burn)组、单纯硝酸铀酰(u)组、烧伤 +硝酸铀酰(burn+u)组、烧伤+硝酸铀酰+pcecaplus(burn+u+pcecaplus) 组、烧伤+硝酸铀酰+vb12(burn+u+vb12)组。每组九只小鼠,各组小鼠分别都均匀的涂抹uo2(no3)2·

6h2o,为30μmol/只。

[0098]

(2)皮肤烧伤治疗结果

[0099]

pcecaplus水凝胶对铀沾染创面的治疗作用结果见图7。结果显示,硝酸铀酰高剂量染毒后5d各组之间有明显的差异。

[0100]

burn+u+pcecaplus组的小鼠,烧伤后7d有血痂形成,创面开始缩小,烧伤后14d痂皮脱落,部分上皮开形成,烧伤后19d上皮完全覆盖,创面愈合。

[0101]

burn+u+vb12组小鼠烧伤后,5d以及7d伤口面积收缩有大量血痂形成,烧伤后14d伤口收缩程度减少,有上皮覆盖,19d时上皮基本完全覆盖。

[0102]

burn+u组小鼠烧伤后,前5d伤口面积增大,14d创面缩小,未见大量上皮形成。

[0103]

单纯烧伤(burn)组小鼠,烧伤后7d伤口面缩小;烧伤后14d,创面缩小明显,有上皮形成,创面恢复形状不规则;烧伤后19d上皮基本覆盖。

[0104]

将烧伤后第7d、14d、21d小鼠伤口硝酸铀酰沾染创面取样,进行he 染色后,结果如图8所示:

[0105]

burn+u+pcecaplus组的小鼠在烧伤后7d,大量新生血管形成、皮下成熟肉芽组织修复良好,未见鳞状上皮生成,烧伤后14d,可见大量鳞状上皮以及角化上皮,比其他各组愈合进度快,烧伤后19d大量皮肤附件形成。

[0106]

burn+u+vb12组小鼠烧伤后,烧伤后7d有大量的坏死痂皮还未脱落,烧伤后14d有大量的肉芽组织形成以及部分鳞状上皮覆盖,烧伤后19d大量鳞状上皮覆盖,没有皮肤附件。

[0107]

burn+u组小鼠,烧伤后7d炎症反应明显,有坏死痂皮,烧伤后14d 大量肉芽组织增生,有鳞状上皮覆盖,烧伤后19d,鳞状上皮厚度变薄,仍然有大量的炎细胞。

[0108]

单纯烧伤(burn)组小鼠,烧伤后第7d,大量的炎症反应以及坏死痂皮,未形成鳞状

被覆上皮,在烧伤后第14d,炎症反应较重,形成大量肉芽组织,纤维母细胞增生很明显。在烧伤后第19d有鳞状皮肤上皮形成以及皮肤附件形成。

[0109]

对小鼠平均上皮形成率通过image pro plus6.0软件进行统计分析后结果如图9所示:

[0110]

burn+u+pcecaplus组小鼠,在烧伤后7d上皮生成率达到30%,与 burn+u组相比具有统计学差异;到烧伤后14dburn+u+pcecaplus组小鼠愈合率达到55%左右,与burn+u+vb12组小鼠具有统计学差异。从烧伤面积看,从烧伤面积看burn+u组小鼠伤口恢复较慢,在14d burn+u+pcecaplus收缩明显,与其他组有差异。

[0111]

单独染硝酸铀酰组小鼠与正常的小鼠皮肤组织结构基本一致。

[0112]

显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1