一种用于抗休克的加压充气装置

1.本实用新型涉及医疗辅助设备,具体涉及一种用于抗休克的加压充气装置。

背景技术:

2.创伤性休克是医学上很常见的病症,休克早期伤病员,由于失血过多,会出现循环血容量减少,微循环灌注不足,加上血红蛋白丢失,造成全身组织和重要脏器机能紊乱和组织代谢失调。因此,对失血性休克的早期处理是非常重要的。目前,临床上或野战时,发生失血容量性休克,仅给予纱布加压包扎或给予止血带止血。然而野战时,加压包扎不能把握压力,过紧可能造成末梢缺血,或者过松达不到止血的效果。

技术实现要素:

3.针对现有技术存在的问题,本实用新型提供一种用于抗休克的加压充气装置,能够缓解休克伤病员的血液循环问题,预防低血容量休克。

4.本实用新型的技术方案是:一种用于抗休克的加压充气装置,包括手臂套、腿套、背心套、微型气泵、气泵压力控制器和第一电源模块;

5.所述手臂套包括手臂气囊本体,所述手臂气囊本体一侧设置有手臂气囊贴片,所述手臂气囊贴片内表面设置有第一魔术贴粘面,所述手臂气囊本体另一侧外表面设置有第一魔术贴毛面,所述手臂气囊本体左右两侧蜷曲并通过第一魔术贴粘面和第一魔术贴毛面粘结后形成与人体手臂生理结构相适应的臂套状结构;且所述手臂气囊本体包括上臂气囊和下臂气囊,所述上臂气囊和下臂气囊之间通过密封面连接,且上臂气囊侧面配备有第一充气管,下臂气囊侧面配备有第二充气管;

6.所述腿套包括腿部气囊本体,所述腿部气囊本体一侧设置有腿部气囊贴片,所述腿部气囊贴片内表面设置有第二魔术贴粘面,所述腿部气囊本体另一侧外表面设置有第二魔术贴毛面,所述腿部气囊本体左右两侧蜷曲并通过第二魔术贴粘面和第二魔术贴毛面粘结后形成与人体腿部生理结构相适应的腿套状结构;且所述腿部气囊本体包括大腿部气囊和小腿部气囊,所述大腿部气囊和小腿部气囊之间通过密封面连接,且大腿部气囊侧面配备有第三充气管,小腿部气囊侧面配备有第四充气管;

7.所述背心套包括前侧气囊背心和后侧气囊背心,所述前侧气囊背心左侧和后侧气囊背心右侧通过密封面连接,所述前侧气囊背心右侧设置有背心气囊贴片,所述背心气囊贴片内表面设置有第三魔术贴粘面,所述后侧气囊背心右侧外表面设置有第三魔术贴毛面,所述前侧气囊背心和后侧气囊背心通过第三魔术贴粘面和第三魔术贴毛面粘结后形成与人体躯干生理结构相适应的背心套状结构;

8.所述前侧气囊背心包括前侧左上半气囊、前侧左下半气囊、前侧右上半气囊和前侧右下半气囊,所述前侧左上半气囊、前侧左下半气囊、前侧右上半气囊和前侧右下半气囊的相邻边之间通过密封面连接;所述后侧气囊背心包括后侧左上半气囊、后侧左下半气囊、后侧右上半气囊和后侧右下半气囊,所述后侧左上半气囊、后侧左下半气囊、后侧右上半气

囊和后侧右下半气囊的相邻边之间通过密封面连接;

9.所述前侧左上半气囊、前侧左下半气囊、前侧右上半气囊、前侧右下半气囊、后侧左上半气囊、后侧左下半气囊、后侧右上半气囊和后侧右下半气囊上分别设置有一个第五充气管;

10.所述微型气泵的出气口能够与充气管连接,所述充气管可选择第一充气管、第二充气管、第三充气管、第四充气管和8个第五充气管中的任意一个;所述气泵压力控制器与微型气泵连接,所述微型气泵和气泵压力控制器均与第一电源模块。

11.进一步的,所述前侧左上半气囊、前侧左下半气囊、前侧右上半气囊、前侧右下半气囊、后侧左上半气囊、后侧左下半气囊、后侧右上半气囊和后侧右下半气囊内表面均设置有可填放纱布敷料的开口袋。

12.进一步的,所述背心套内表面铺设有一层碳纤维加热片,第二电源与碳纤维加热片、开关、充电插座通过导线连接,闭合开关后碳纤维加热片对背心套进行加热。

13.进一步的,所述背心套内表面可拆卸式铺设一次性无纺布隔层。可随时更换防止伤口二次感染。

14.进一步的,所述前侧气囊背心和后侧气囊背心与肩部位置均设置有第三绑带。用于固定。

15.进一步的,所述手臂气囊本体顶部左右两端和底部左右两端均设置有第一绑带。用于进一步将手臂套固定于患者手臂上,防止滑脱。

16.进一步的,所述腿部气囊本体顶部左右两端和底部左右两端均设置有第二绑带。用于进一步将手臂套固定于患者手臂上,防止滑脱。

17.本实用新型的有益效果是:提供一种用于抗休克的加压充气装置,用于手臂、腿部、胸腹和背部外伤的止血,可以根据局部受伤部位的不同,对背心的相应部位气囊加压,起到止血作用。且背心自带加热功能,尤其对循环不稳定的患者起到防止体温丢失的作用。

附图说明

18.图1为手臂套的内侧面结构示意图;

19.图2为手臂套的外侧面结构示意图;

20.图3为腿套的内侧面结构示意图;

21.图4为腿套的外侧面结构示意图;

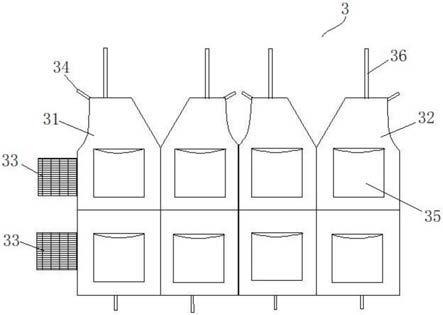

22.图5为背心套的内侧面结构示意图;

23.图6为背心套的外侧面结构示意图。

24.图中:1为手臂套,2为腿套,3为背心套,11为手臂气囊本体,12为手臂气囊贴片,13为第一充气管,14为第二充气管,15为第一绑带,21为腿部气囊本体,22为腿部气囊贴片,23为第三充气管,24为第四充气管,25为第二绑带,31为前侧气囊背心,32为后侧气囊背心,33为背心气囊贴片,34为第五充气管,35为开口袋,36为第三绑带。

具体实施方式

25.下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。

26.一种用于抗休克的加压充气装置包括手臂套1、腿套2、背心套3、微型气泵、气泵压

力控制器和第一电源模块。

27.如图1、2所示,所述手臂套1包括手臂气囊本体11,所述手臂气囊本体11一侧设置有手臂气囊贴片12,所述手臂气囊贴片12内表面设置有第一魔术贴粘面,所述手臂气囊本体11另一侧外表面设置有第一魔术贴毛面,所述手臂气囊本体11左右两侧蜷曲并通过第一魔术贴粘面和第一魔术贴毛面粘结后形成与人体手臂生理结构相适应的臂套状结构。且所述手臂气囊本体11包括上臂气囊和下臂气囊,所述上臂气囊和下臂气囊之间通过密封面连接,且上臂气囊侧面配备有第一充气管13,下臂气囊侧面配备有第二充气管14。所述手臂气囊本体11顶部左右两端和底部左右两端均设置有第一绑带15。用于进一步将手臂套固定于患者手臂上,防止滑脱。

28.如图3、4所示,所述腿套2包括腿部气囊本体21,所述腿部气囊本体21一侧设置有腿部气囊贴片22,所述腿部气囊贴片22内表面设置有第二魔术贴粘面,所述腿部气囊本体21另一侧外表面设置有第二魔术贴毛面,所述腿部气囊本体21左右两侧蜷曲并通过第二魔术贴粘面和第二魔术贴毛面粘结后形成与人体腿部生理结构相适应的腿套状结构。且所述腿部气囊本体21包括大腿部气囊和小腿部气囊,所述大腿部气囊和小腿部气囊之间通过密封面连接,且大腿部气囊侧面配备有第三充气管23,小腿部气囊侧面配备有第四充气管24。所述腿部气囊本体21顶部左右两端和底部左右两端均设置有第二绑带25。用于进一步将手臂套固定于患者手臂上,防止滑脱。

29.如图5、6所示,所述背心套3包括前侧气囊背心31和后侧气囊背心32,所述前侧气囊背心31左侧和后侧气囊背心32右侧通过密封面连接,所述前侧气囊背心31右侧设置有背心气囊贴片33,所述背心气囊贴片33内表面设置有第三魔术贴粘面,所述后侧气囊背心32右侧外表面设置有第三魔术贴毛面,所述前侧气囊背心31和后侧气囊背心32通过第三魔术贴粘面和第三魔术贴毛面粘结后形成与人体躯干生理结构相适应的背心套状结构。且所述背心套3内表面可拆卸式铺设一次性无纺布隔层。可随时更换防止伤口二次感染。所述前侧气囊背心31和后侧气囊背心32与肩部位置均设置有第三绑带36。

30.所述前侧气囊背心31包括前侧左上半气囊、前侧左下半气囊、前侧右上半气囊和前侧右下半气囊,所述前侧左上半气囊、前侧左下半气囊、前侧右上半气囊和前侧右下半气囊的相邻边之间通过密封面连接。所述后侧气囊背心32包括后侧左上半气囊、后侧左下半气囊、后侧右上半气囊和后侧右下半气囊,所述后侧左上半气囊、后侧左下半气囊、后侧右上半气囊和后侧右下半气囊的相邻边之间通过密封面连接。

31.所述前侧左上半气囊、前侧左下半气囊、前侧右上半气囊、前侧右下半气囊、后侧左上半气囊、后侧左下半气囊、后侧右上半气囊和后侧右下半气囊上分别设置有一个第五充气管34。

32.上述各充气管口端均配备有管盖,充气时打开,充气结束后关闭。

33.所述微型气泵的出气口能够与充气管连接,所述充气管可选择第一充气管13、第二充气管14、第三充气管23、第四充气管24和8个第五充气管34中的任意一个。所述气泵压力控制器与微型气泵连接,所述微型气泵和气泵压力控制器均与第一电源模块。

34.优选的,所述前侧左上半气囊、前侧左下半气囊、前侧右上半气囊、前侧右下半气囊、后侧左上半气囊、后侧左下半气囊、后侧右上半气囊和后侧右下半气囊内表面均设置有可填放纱布敷料的开口袋35。

35.所述背心套3内表面铺设有一层碳纤维加热片,第二电源与碳纤维加热片、开关、充电插座通过导线连接,闭合开关后碳纤维加热片对背心套进行加热。背心自带加热功能,尤其对循环不稳定的患者起到防止体温丢失的作用。

36.该用于抗休克的加压充气装置用于手臂、腿部、胸腹和背部外伤的止血,可以根据局部受伤部位的不同,对背心的相应部位气囊加压,起到止血作用。

37.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1