一种低溶胀的可注射抗菌促愈合水凝胶及其制备方法与流程

本发明属于临床应用材料领域,具体涉及一种可注射低溶胀抗菌促进伤口愈合多功能水凝胶及其制备方法。

背景技术:

1、可注射水凝胶因其良好的形状适应性、快速的原位成型能力及便捷的交付途径,在临床上已得到广泛应用,如组织密封、组织填充、组织修复、术后防黏连、细胞包埋或药物释放等。聚乙二醇(peg)因其良好的生物相容性、可控的分子结构以及多样化的修饰基团等优势,已被广泛用于可注射水凝胶的制备。如市售的等,均是由末端修饰活性酯的聚乙二醇与其他富含氨基或巯基的亲水性聚合物通过酰胺化反应原位成型的peg基水凝胶。

2、然而,peg基水凝胶通常因其三维网络中存在的大量亲水柔性聚合物链段或单元而具有较高的吸水性,在体内含水环境下其体积可能发生几倍甚至十几倍的膨胀,而这样的过度溶胀,往往会使其在服役期内的安全性与有效性大大降低,尤其是应用于人体狭窄部位时,如脊柱密封、硬脑膜密封、血管密封等,不仅会使水凝胶的机械稳定性大幅度下降而易发生碎裂,更会对周围神经或组织造成不良压迫,给患者造成持续疼痛,甚至会使部分区域供血不足而引起组织坏死。

3、基于此,开发一款抗溶胀的可注射peg基水凝胶十分必要。现有控制水凝胶溶胀度的方法主要有以下三种:①改变水凝胶的交联密度,然而该方法在改变水凝胶溶胀度的同时,也会不可避免地改变凝胶的其他理化性能,如力学强度、柔韧性、降解时长等,此外在降解过程中伴随交联密度的下降又将引起溶胀度的上升;②改变成胶组分中亲/疏水单体的比例,然而目前常用的疏水性单体多为合成聚合物,导致水凝胶生物相容性较差,且后期降解困难;③改变溶剂中的ph值和离子强度,然而水凝胶中的溶剂在应用后很快会与体液发生交换,导致水凝胶失去原有的抗溶胀性能,因此该方法不适用于可注射水凝胶体系。

4、申请号为cn201911014682.0的中国专利中公开了一种聚乙二醇类低溶胀水凝胶。上述低溶胀水凝胶为溶胀率<50%的水凝胶,该水凝胶通过使用具有较长的可降解碳链(结构式中m值为3-10的正整数)同时聚乙二醇类活化酯的聚乙二醇部分的分子量为3000-10000道尔顿的水凝胶具有非常好的低溶胀效果,有效缓解了现有水凝胶溶胀率普遍较高,无法应用在有限空间的神经处的不足。然而该水凝胶缺乏活性成分,仍旧无法解决peg基水凝胶在临床应用过程中出现的伤口易感染和愈合缓慢等问题。

5、因此,如何通过控制单一变量,单向提升peg基水凝胶的抗溶胀性,并赋予水凝胶广谱抗菌及促进组织伤口愈合功能,具有十分重要的研究和实用价值。

技术实现思路

1、为了解决上述问题,本发明提供了一种具有多重生物活性的低溶胀peg基可注射水凝胶,其核心是利用还原剂对天然溶菌酶蛋白进行还原处理,使其分子构象发生转变,促使蛋白内部的疏水区域向外暴露,降低材料溶胀度的同时,由于蛋白表面的正电荷及亲疏水性残基数量的提升,也同步提升了其抗菌活性和促细胞黏附能力。

2、本发明的技术方案为:将还原性溶菌酶淀粉样纤维蛋白与活性酯化的聚乙二醇相混合,通过蛋白表面的氨基、巯基与活性酯基团间自发的酰胺化反应,原位制备一种低溶胀的可注射抗菌促愈合水凝胶。

3、具体地,本发明在溶菌酶的缓冲溶液中加入还原剂三(2-羰基乙基)磷盐酸盐(tcep),通过还原溶菌酶肽链中的二硫键,促使其二级结构中的α-螺旋向β-折叠转变,从而暴露蛋白中的疏水区域而使其互相聚集,形成淀粉样纤维蛋白,从而可控提升蛋白的疏水性、抗菌活性及促细胞黏附活性。

4、一方面,本发明提供了一种水凝胶的制备方法。

5、包括以下步骤:

6、将经还原处理后的溶菌酶淀粉样纤维蛋白分散于缓冲液中,为组分a;

7、将末端修饰活性酯的聚乙二醇溶于缓冲液中,为组分b;

8、将组分a与组分b等比例混合均匀后,即得。

9、所述的溶菌酶淀粉样纤维蛋白中的二硫键被打开且疏水基团暴露于蛋白表面。

10、溶菌酶淀粉样纤维蛋白在还原处理完成后进行透析,再经冷冻干燥制得。

11、所述的溶菌酶淀粉样纤维蛋白的来源选自鸡蛋清、牛血清、重组蛋白中的一种或多种。

12、所述的聚乙二醇的结构可选自:直链聚乙二醇、三臂聚乙二醇、四臂聚乙二醇、六臂聚乙二醇、八臂聚乙二醇或其组合,分子量范围:5-40kda。

13、所述的活性酯可选自:琥珀酰亚胺碳酸酯、琥珀酰亚胺琥珀酸酯酯、琥珀酰亚胺戊二酸酯或其组合。

14、所述的成胶a液中,溶菌酶淀粉样纤维蛋白的质量浓度为5-20%(w/v);

15、所述的成胶b液中,活性酯化聚乙二醇的质量浓度为5-20%(w/v)。

16、另一方面,本发明提供了上述制备方法制备得到的水凝胶产品。

17、通常情况下,该水凝胶产品可以成胶组分a、成胶组分b及相应的缓冲液形式分别提供,在使用时等比例混合。

18、本发明的反应原理:

19、抗溶胀原理:溶菌酶蛋白的一级结构由129个氨基酸组成,其中包含四个二硫键,稳定着蛋白二级构象,并将其分成两个区域,由内部的疏水区及外部的亲水区组成。溶菌酶经二硫键还原剂,如三(2-羰基乙基)磷盐酸盐(tcep)处理后,其原有的三级结构及部分二级结构将发生转变,原本内部的疏水区域外翻后发生蛋白间的部分相互聚集,从而使蛋白整体呈现疏水性。此外,在这一转变过程中,还原剂及蛋白溶液的浓度,反应的ph值、温度、时长等因素都将影响蛋白的聚集程度,因此,通过调整相应的工艺参数,即可对蛋白的疏水程度实现可控调节。

20、抗菌原理:溶菌酶是一类天然的抗菌蛋白,针对革兰氏阳性菌,可通过破坏细菌细胞壁中n-乙酰胞壁酸和n-乙酰氨基葡萄糖之间的β-1,4糖苷键而水解其肽聚糖层,破裂细胞壁使其内容物逸出而杀灭细菌,但由于革兰氏阴性菌中肽聚糖含量低,因此天然溶菌酶对其无显著抗菌活性。然而,经还原处理后,蛋白表面呈现出丰富的净正电荷和疏水性的氨基酸残基,可诱导细菌聚集并破坏其细胞壁结构,可显著提高其对革兰氏阴性菌的抗菌活性,从而使蛋白具备广谱抗菌活性。

21、促细胞黏附原理:溶菌酶的氨基酸序列中含有一段反式rgd肽段,可通过整合素介导细胞黏附,经还原处理后,随着蛋白表面的正电荷及疏水区域含量提升,通过与细胞膜表面负电荷之间的静电相互作用及磷脂双分子间的疏水相互作用,进一步提升其促细胞黏附的能力。

22、本发明的有益效果:

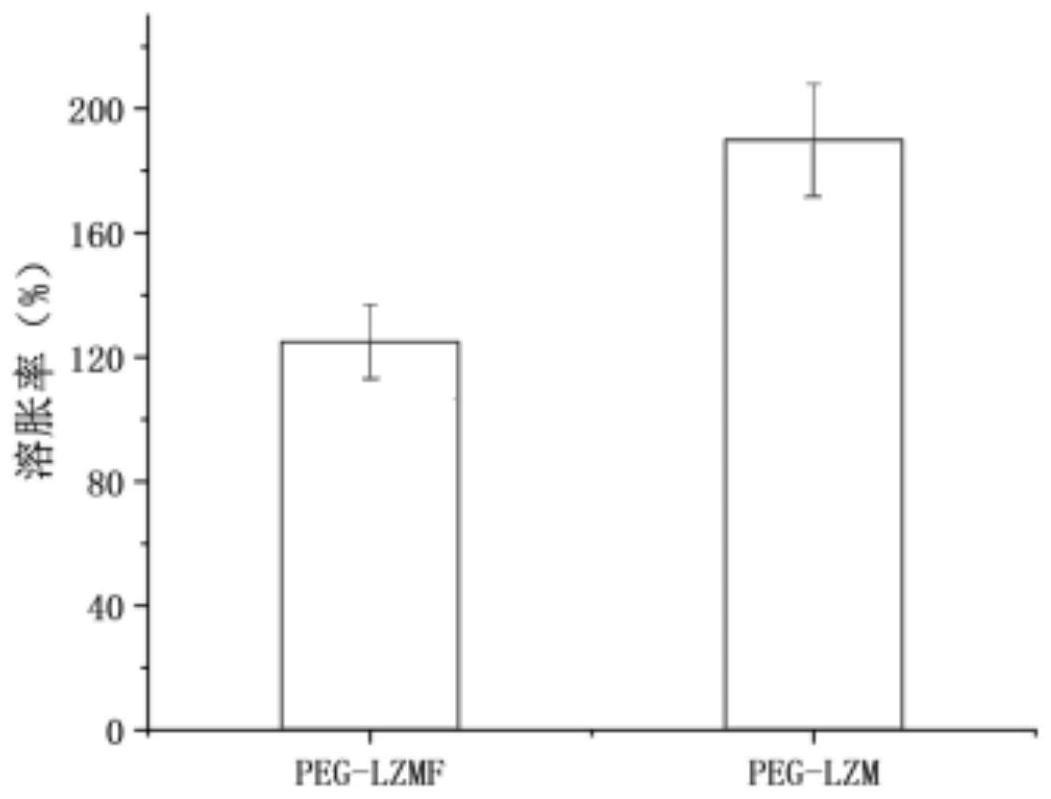

23、(1)解决目前可注射水凝胶在原位成型后易吸水而溶胀过大的问题,本发明以溶菌酶蛋白为原料,利用化学手段对其进行还原处理后,伴随二硫键的打开,蛋白内部的疏水区域外翻,同时暴露出可反应的活性巯基,最终通过提升凝胶的疏水性及网络的交联密度而赋予其抗溶胀性。

24、(2)解决目前可注射水凝胶降解过程中体积激增的问题。依靠蛋白间的疏水相互作用,可一定程度上避免水凝胶在降解过程中因分子链断裂从而交联密度降低而带来的体积暴增,使水凝胶的溶胀度维持在一个较低的水平范围内。

25、(3)解决目前可注射水凝胶所需生物活性缺乏,无法促进组织愈合的不足,本发明以氨基酸序列中含有类rgd肽段的溶菌酶蛋白为成胶组分,可有效促进细胞在凝胶表面的黏附、铺展、迁移和增殖,并且经还原处理后,蛋白疏水性的增加可增强其与细胞间的相互作用,细胞亲和性进一步提升,从而加速组织愈合。

26、(4)解决目前溶菌酶基水凝胶抗菌活性不足的问题,针对天然溶菌酶蛋白只对革兰氏阳性菌具有抗菌活性的不足,本发明通过对溶菌酶蛋白的还原处理,可使蛋白表面呈现出丰富的净正电荷和疏水性的氨基酸残基,从而诱导细菌聚集并破坏其细胞壁结构,可显著提高对革兰氏阴性菌的抗菌活性,从而使蛋白具备广谱抗菌活性。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!