头戴式夜磨牙肌电采集装置

1.本实用新型涉及医疗器械领域,尤其涉及一种头戴式夜磨牙肌电采集装置。

背景技术:

2.夜磨牙(sleep bruxism,sb)是一种发生在睡眠期间的磨牙症,发病率为8%~10%。磨牙症(bruxism)是指人在非生理功能状态下,咀嚼肌产生非自主性收缩,使下颌产生非自主运动、中断下颌正常生理休息位的现象。它使上下牙齿产生节律性、间断性的紧咬或磨牙,属于口腔的副功能运动。

3.夜磨牙发作时产生的巨大咬合力,不仅导致牙齿磨损,还会造成牙体组织损伤、瓷修复体破碎甚至种植体断裂等问题;同时颞下颌关节(temporomandibular joint,tmj)也会受累,出现功能障碍,进而破坏咬合、关节、神经肌肉三位一体的整体口腔功能。此外,夜磨牙发生前多有交感神经活动亢进,会诱发心率加速、呼吸加深,脑电活动增加等临床表现。研究表明夜磨牙患者的收缩压显著高于正常人,突发心血管疾病意外的风险增加;还有研究指出夜磨牙阻碍我国学龄期儿童身高增长,并且这种影响随着年龄的增大而加重。考虑到夜磨牙在不同人群中表现出多种负向作用,因此早期诊断和鉴别将有助于患者防微杜渐,阻断口腔、心血管等功能的进一步恶化。

4.目前夜磨牙的诊断方法较为有限,主要依靠问诊、临床检查和问卷调查等方式开展,而缺乏操作简便、直观可测的便携式诊断技术。有研究采用多导睡眠监测仪进行间接诊断,但是该方法不能直接测评夜磨牙严重程度和组织损伤情况,且仪器价格高昂,缺乏经济、有效性。也有研究采用表面肌电识别系统予以监测,但是该设备缺乏明确肌电采集部位定位,诊断标准较难统一,且不易于应用在院外等场所,具有一定的局限性。

技术实现要素:

5.鉴于现有技术中的问题,本实用新型提供了一种头戴式夜磨牙肌电采集装置,其包括头带部,所述头带部包括第一向带状部和第二向带状部,所述第一向带状部适于经额头环绕佩戴于头部,所述第二向带状部适于经下颌环绕佩戴于头部,头带部上设置有分别对应于颞肌、咬肌和下颌舌骨肌的颞肌电极贴片、咬肌电极贴片和下颌舌骨肌电极贴片,以及与各电极贴片相连接的存储装置。

6.进一步地,所述第一向带状部和所述第二向带状部分立的组件相连接形成或一体加工形成。

7.进一步地,所述第一向带状部为环状结构,并且所述第一向带状部中设置有能够弹性伸缩的部分。

8.进一步地,所述第二向带状部为环状结构,并且所述第二向带状部中设置有能够弹性伸缩的部分。

9.进一步地,所述第一向带状部上对应于头部后部位置处的宽度大于其余部分的宽度。

10.进一步地,所述第二向带状部包括第一子带部和第二子带部,所述第一子带部和第二子带部分别与所述第一向带状部交叉连接,并且所述第一子带部和所述第二子带部位于所述第一向带状部同侧的一端设置有相配合的连接结构。

11.进一步地,所述肌电信号存储器设置有有线数据接口和/或无线通信模块。

12.进一步地,所使用的电极贴片的形状采用圆形或长条形。

13.进一步地,所述头带部为多层结构,各电极贴片与所述肌电信号存储器的连接线被设置在所述头带部的夹层中。

14.进一步地,所述颞肌电极贴片、所述咬肌电极贴片和所述下颌舌骨肌电极贴片中的至少一个被替换为针电极。

15.本实用新型的头戴式夜磨牙肌电采集装置基于表面肌电识别技术,通过采集睡眠期间三对咀嚼肌群的活动,协助诊断和评估夜磨牙症的进程和预后情况,具有操作简便、直观可测和便携式的优点。相较于目前市面上的睡眠监测仪的诊断方式,肌电图仪成本较为低廉,结果更为标准、可信。

16.此外,夜磨牙的发生与情绪紧张密切联系,本实用新型的头戴式夜磨牙肌电采集装置能够方便患者在居家状态下及时监测夜磨牙的发生和进展情况,减少住院环境产生应激反应,诱发或者加剧夜磨牙症状。由于本实用新型的头戴式夜磨牙肌电采集装置电极采集位置固定、明确,无需自行寻找,因此能够简化实施人员的培训,亦有可能培训患者完成自行监测。

17.本实用新型的头戴式夜磨牙肌电采集装置更可作为模块整合入多导睡眠监测仪、脑电图检测仪等设备中联合诊断,具备较广阔的应用前景。

18.以下将结合附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本实用新型的目的、特征和效果。

附图说明

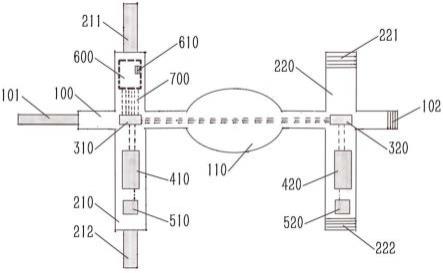

19.图1是本实用新型的一个实施例的头戴式夜磨牙肌电采集装置的结构示意图;

20.图2是图1的头戴式夜磨牙肌电采集装置佩戴时的示意图。

21.附图标记说明:

22.100—第一向带状部,

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

101—粘扣带勾面

23.102—粘扣带毛面,

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

110—增宽区域,

24.210—第一子带部,

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

211、212—粘扣带勾面,

25.220—第二子带部,

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

221、222—粘扣带毛面,

26.310—右侧颞肌电极贴片,

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

320—左侧颞肌电极贴片,

27.410—右侧咬肌电极贴片,

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

420—左侧咬肌电极贴片,

28.510—右侧下颌舌骨肌电极贴片, 520—左侧下颌舌骨肌电极贴片,

29.600—肌电信号存储器,

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

610—usb接口,

30.700—电极导线。

具体实施方式

31.在本实用新型的实施方式的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“垂直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对实用新型的限制。附图为原理图或者概念图,各部分厚度与宽度之间的关系,以及各部分之间的比例关系等等,与其实际值并非完全一致。

32.头面部肌群活动在夜磨牙发生过程中具有标志性作用。下颌运动由4对咀嚼肌(咬肌、颞肌、翼内肌和翼外肌)以及多对舌骨上肌群(二腹肌、下颌舌骨肌和颏舌骨肌)实现。在这些肌群中,咬肌、颞肌、下颌舌骨肌表浅,可由直接采集肌电信号量化评估。咬肌的作用是提下颌骨向上,并使下颌骨向前伸,参与下颌的侧方运动;颞肌的作用是提下颌骨向上,参与下颌骨的侧方和后退运动;下颌舌骨肌的作用是下降下颌骨。因此,本实用新型的设计构思是以表面肌电识别技术为基础,选取头面部主要参与肌群,来设计一款定位明确的头戴式夜磨牙肌电采集装置,能够方便患者在居家或住院状态下及时采集夜磨牙肌电信息的发生和进展情况,使监测更为规范、便捷。

33.实施例一

34.图1示出了本实用新型的一个实施例的头戴式夜磨牙肌电采集装置的结构示意图,具有可以佩戴于头部的柔性的带状结构,包括第一向带状部100、第一子带部210和第二子带部220。

35.第一子带部210和第二子带部220分别设置于靠近第一向带状部100两端的位置,第一子带部210和第二子带部220均与第一向带状部100交叉连接。第一向带状部100、第一子带部210和第二子带部220可以是分立的三部分,然后通过缝合、胶合等方式进行连接,也可以是一体加工形成,即在共同的材料上形成如图1中第一向带状部100、第一子带部210和第二子带部220的整体形状。本实施例中,第一子带部210和第二子带部220均与第一向带状部100垂直交叉设置。

36.第一向带状部100的两端设置有相配合的粘扣带,较长的一段是粘扣带勾面101,较短的一段是粘扣带毛面102,第一向带状部100的长度适于将其经额头环绕头部,并通过粘扣带勾面101和粘扣带毛面102相连接,从而可将第一向带状部100经额头环绕佩戴于头部,并且针对头部大小的差异可以通过调节粘扣带勾面101与粘扣带毛面102的粘贴位置在一定范围内进行相适应的调整。

37.第一子带部210的两端设置有粘扣带勾面211、212,相应地,第二子带部220的两端分别设置有与粘扣带勾面211、212相配合的粘扣带毛面221、222。第一子带部210和第二子带部220的长度适于将两者分别设置于头部两侧,并且通过在下颌处将粘扣带勾面212和粘扣带毛面222相连接,以及在头顶处将粘扣带勾面211和粘扣带毛面221相连接,从而可将第一子带部210和第二子带部220分别经下颌和头顶环绕佩戴于头部,并且针对头部大小的差异可以通过调节粘扣带勾面211与粘扣带毛面221的粘贴位置和/或粘扣带勾面212与粘扣带毛面222的粘贴位置在一定范围内进行相适应的调整。

38.本实施例中,对于第一向带状部100两端的连接以及第一子带部210和第二子带部220间的连接均采用了粘扣带,也可以采用现有的其它连接方式,如采用系带、日字扣、卡扣、插扣、弹簧扣等,在此不做限制,旨在于能够将第一向带状部100、第一子带部210和第二子带部220较为稳定地佩戴于头部。

39.第一向带状部100、第一子带部210和第二子带部220在对应于头部上颞肌、咬肌和下颌舌骨肌的位置上分别设置有电极贴片,以用于采集相应位置的肌电信号,肌电采集是通过刺入皮肤浅表的针电极或者紧贴皮肤表面的体表电极导出肌肉收缩运动情况,获得反映肌肉神经系统的生物电活动规律的波形图,并在示波器上显示输出的精密诊断设备。它在肌肉活动监测中的及时性和有效性能够检查神经肌肉的传导功能,并且评估肌肉的活动能力、频率和强度。肌电采集装置监测并储存的肌电信息,后期可接配专用计算机以及电子记忆系统,开展肌电图的自动分析。本实施例中的各电极贴片的具体设置包括:

40.在第一向带状部100和第一子带部210的交叠处设置有右侧颞肌电极贴片310;

41.在第一向带状部100和第二子带部220的交叠处设置有左侧颞肌电极贴片320;

42.在第一子带部210上设置有右侧咬肌电极贴片410和右侧下颌舌骨肌电极贴片510;

43.在第二子带部220上设置有左侧咬肌电极贴片420和左侧下颌舌骨肌电极贴片520。

44.图2示出了本实施例的头戴式夜磨牙肌电采集装置佩戴于头部的示意图,其中粘扣带勾面101和粘扣带毛面102连接于前额位置,粘扣带勾面211和粘扣带毛面221连接于头顶位置,粘扣带勾面212与粘扣带毛面222连接于下颌位置。本实施例中,第一向带状部100对应于头部后部位置处具有增宽区域110,该处的宽度大于第一向带状部100其余部分的宽度,从而有利于本实施例的头戴式夜磨牙肌电采集装置可更稳定地被佩戴于头部。佩戴时各电极贴片的位置详述如下:

45.颞肌电极贴片贴附位点:颞肌起自颞窝,肌束如扇形向下会聚,通过颧弓的深面,止于下颌骨的冠突。左侧颞肌电极贴片320和右侧颞肌电极贴片310分别贴附于左右两侧的上述颞肌的表面;

46.咬肌电极贴片贴附位点:咬肌起自颧弓的下缘和内面,止于咬肌粗隆和下颌支的外面。左侧咬肌电极贴片420和右侧咬肌电极贴片410分别贴附于左右两侧的上述咬肌的表面;

47.下颌舌骨肌电极贴片贴附位点:下颌舌骨肌为三角形扁肌,位于下颌骨体内侧,为口腔底部肌肉之一,介于下颌骨与舌骨之间。左侧下颌舌骨肌电极贴片520和右侧下颌舌骨肌电极贴片510分别贴附于左右两侧的上述下颌舌骨肌的表面。

48.对于所采用的电极贴片,可设计为圆形或者长条形,以最大程度覆盖肌群且避免电极贴片与头发接触为宜。建议下颌舌骨肌部选择圆形电极贴片,其它部位选择长条形电极贴片。使用时,各电极贴片应与清洁皮肤表面良好接触,可在皮肤表面涂以导电膏或生理盐水增加导电性。

49.在另一些实施例中,电极贴片通过刺入皮肤浅表的针电极作为替代,如下颌舌骨肌等较难固定处可选用针电极固定。

50.在对本实用新型的实施中,根据第一向带状部100、第一子带部210和第二子带部220的尺寸及连接位置的不同,可以相应地调整各电极贴片的位置,使头戴式夜磨牙肌电采集装置在佩戴时能够使得各电极贴片处于相应的贴附位点。

51.第一子带部210上还设置有肌电信号存储器600,用于储存各电极贴片的肌电信号,肌电信号存储器600被设置于相对于电极贴片所在侧的另一侧。肌电信号存储器600可

以采用现有的肌电信号存储器,本实施例中,肌电信号存储器600设置有usb接口610,用于有线连接传输数据,通过usb线连接外部设备传送采集存储的肌电数据;同时usb接口610还作为肌电信号存储器600的内置锂电池的充电接口。在另一些实施例中,肌电信号存储器600设置有无线通信模块,如蓝牙、wifi、zigbee等,或同时设置有有线数据接口和无线通信模块。肌电信号存储器600也可以被设置在第一向带状部100或第二子带部220上,对其具体位置在此不做限制。

52.第一向带状部100、第一子带部210和第二子带部220内布置有相应的电极导线700,用于将各电极贴片与肌电信号存储器600相连接,通常第一向带状部100、第一子带部210和第二子带部220会采用双层或多层材料,电极导线700可以被设置在两层材料之间。

53.本实施例的头戴式夜磨牙肌电采集装置还可作为模块,整合入多导睡眠监测仪、脑电图检测仪等设备中联合诊断,以提高夜磨牙诊断的准确性和有效性。

54.实施例二

55.本实施例与实施例一的区别在于,实施例一中第一向带状部100、第一子带部210和第二子带部220均呈条状结构,本实施例是将实施例一中的第一向带状部100设置为一环状结构,具体地,是将第一向带状部100的两端直接用松紧带相连接,从而形成环状结构。相应地,将实施例一中的第一子带部210和第二子带部220的对应的两端分别用松紧带相连接,具体地,是粘扣带勾面211所处的一端与粘扣带毛面221所处的一端相连接,粘扣带勾面212所处的一端与粘扣带毛面222所处的一端相连接,从而使第一子带部210和第二子带部220共同形成一环形结构。

56.在另一些实施例中,第一向带状部100与第一子带部210和第二子带部220可选择性地设置其中之一为条状结构,另一为环状结构。

57.以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1