一种基于排放清单和受体模型预测土壤重金属累积的方法

本发明涉及重金属污染治理,具体涉及一种基于排放清单和受体模型预测土壤重金属累积的方法。

背景技术:

1、土壤中重金属含量主要来自成土母质和人为因素两种输入来源的贡献。但是近几十年来随着城镇化的进展,金属选冶、化工排放、污水灌溉以及农药化肥的过度使用等人为因素造成了农田土壤重金属的持续累积。尤其在有色金属冶炼行业,已有众多的相关报道明确有色金属冶炼行为会对周围土壤环境造成直接的影响。土壤重金属的超高累积不仅影响土壤生态系统环境,还会通过食物链的方式向人体环境中积累,最终危害到人类健康。其主要污染物包括铅、锌、砷、铜以及部分有机污染物。这些工作有助于学者们获得详细的土壤污染情况,但是缺乏污染物来源输入和预测土壤重金属累积情况,二者之间的定量关系,目前还尚未有技术涉及。因此,能够采取合理有效的计算方法预测土壤重金属污染累积情况,并定量识别重金属污染来源,这对农田土壤精准修复和管控有重要指导意义。

2、根据重金属在土壤中含量之间相关性及污染特征,识别土壤中重金属来源类别及贡献率被称之为源解析。源解析研究通常采用三种方法:源清单法、受体模型法和扩散模型法。其中,源清单根据不同污染来源的排放水平,估算不同源的排放通量,这种计算方法简单明了,但是由于历史资料难以收集,无法系统且准确的统计各类排放源。扩散模型法是根据重金属排放污染物清单和污染物传输过程来评估不同源类对土壤重金属的贡献。但由于重金属排放过程及迁移过程复杂且难以统计,这就使得污染源与土壤之间的关系难以通过污染物建立直接关系,因此该方法的应用也受到很大的局限性。为解决前面两种模型的问题,受体模型通过对土壤样品和污染源具有源指示作用的重金属进行,定性识别污染来源,并定量计算不同污染源对土壤重金属含量的贡献。现有的受体模型主要包含:正定矩阵因子分解法(positive matrix factorization,pmf)、unmix模型、绝对主成分分析/多元线性回归(apcs-mlr)、同位素比值法以及先进统计学算法中的有限混合分布模型(finitemixture distribution model,fmdm)、随机森林(random forest)等。在这些方法中,pmf分析因为因子矩阵被限制为非负值,可以获得更有意义的因子而被广泛使用,该模型最早被应用于大气颗粒物源解析,近些年来逐渐有学者尝试将其应用于土壤、沉积物中。与前两种方法相比,受体模型不需要统计过多的历史信息,也忽略重金属的传输过程,直接对土壤重金属含量进行测定。因此,受体模型法在土壤重金属源解析方面得到广大应用。但是,虽然受体模型对土壤重金属含量,无法从时空层面对土壤重金属变化进行动态描述。

3、建立输入和输出通量排放清单是研究重金属动态变化的有利方法。农田土壤重金属的输入途径主要包括大气降尘、灌溉水、农药化肥,输出途径主要为地表径流、下渗、作物输出。通过计算输入输出通量平衡关系讨论重金属累积变化,但是该方法忽略了自然源(土壤母质)对土壤重金属含量的贡献,也缺乏更详细的源解析,比如交通源、工业源的定量贡献。

4、针对现有问题,本发明提出一种结合应用排放清单和受体模型的方法,为农田土壤重金属污染提供更为准确的源解析结果,并进行合理的预测。

技术实现思路

1、本发明的目的在于为受到重金属污染的农田土壤提供一种有效源识别和通量预测的方法。本发明以有色选冶场地影响区农田土壤重金属为研究示例。

2、为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本发明是通过以下技术方案实现:

3、一种基于排放清单和受体模型预测土壤重金属累积的方法,包括以下步骤:

4、s1:通过计算表层土壤(0-20cm)重金属累积通量的时空变化,并将大气降尘、灌溉水、化肥农药作为农田土壤重金属输入通量来源,将地表径流和农作物作为输出通量,构建重金属污染物输入输出通量清单以探究土壤重金属累积的动态平衡关系;

5、s2:将有色选冶场地影响区农田土壤的重金属来源归为:大气沉降、灌溉水、化肥与农药;农田土壤的重金属输出路径为:地表径流和农作物;重金属输入、输出通量是指影响区单位面积土壤每年重金属输入和输出的质量,单位为g/y*ha,计算监测区域的大气沉降、农药与化肥、灌溉水三种重金属输入通量和地表径流、农作物两种重金属输出通量;

6、s3:根据s2计算结果,梳理输入通量、输出通量清单,通过建立清单来计算农田土壤单位面积土壤年重金属输入输出平衡,具体计算公式如(2)所示:

7、δsoil=∑inputs-∑outputs (1)

8、式中:

9、其中δsoil为单位质量土壤年重金属变化量;

10、∑inputs和∑outputs分别为s2中所计算的单位质量土壤重金属输入通量和输出通量(g/y*ha)。

11、s4:根据s2的质量平衡计算得到重金属累积通量,并通过下式计算单位质量农田土壤的重金属年累积速度:

12、

13、式中:

14、dvsoil为单位质量土壤重金属累积速度(mg/kg*y);

15、δsoil为土壤重金属累积通量(g/y*ha);

16、h为研究区域土壤深度,1m;

17、ρsoil为研究区域土壤平均密度,为1540kg/m3。

18、s5:采用正定矩阵因子分解模型(pmf)以s1采集的土壤表层重金属含量为研究对象,对其进行数据分析,提取若干因子,利用标识组分将因子识别为不同的源类,再通过多元线性回归计算不同因子对环境样品污染物含量的具体贡献。具体公式原理如式(8)所示:

19、

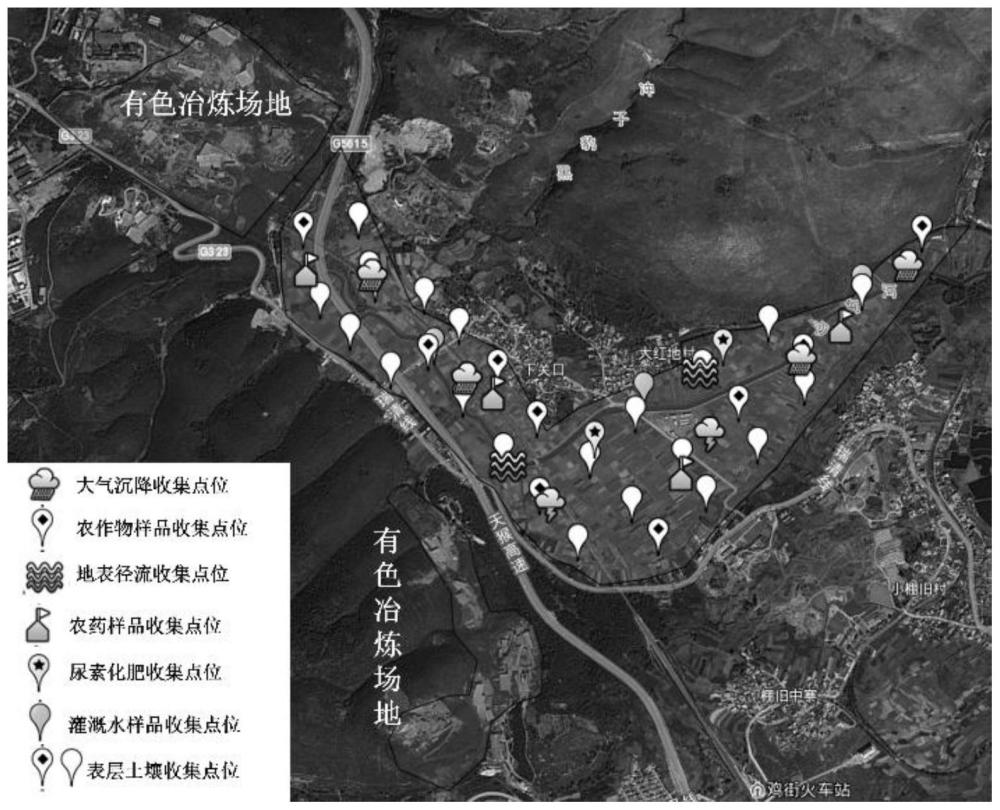

20、式中,xij为第i个样品中第j个重金属的浓度,mg/kg;p为影响样本重金属浓度的因子数量;gik表示第k个因子对第i个样品的质量浓度;fkj为第i个样品中第j个元素的质量浓度;eij表示第i个样本和第j个元素的残差。利用加权最小二乘法将目标函数q最小化,如式(9)所示,得到模型结果

21、

22、式中,uij为第i个样本中第j个重金属的不确定度值。它与实验室条件和测试方法有关,可以用式(10)量化:

23、

24、式中,δ为重金属浓度的关系标准差,mdl为方法检测极限。

25、进一步的,所述步骤s1具体包括:

26、(1)土壤

27、采样规则:采用五点采样法,即在正方形的四个顶点和中心采集样本,然后混合;采样深度为0-20cm(表层土);在整个研究区域,采样点分布符合以下原则:从选冶渣场出发,在迁移路径上以200米为单位确立一个采样点,采样点位如图1所示。

28、样品处理方法:样品风干,然后用2mm尼龙筛网对所有土壤样品进行筛分,滤网储存在聚乙烯瓶中。每个样品的一部分被进一步研磨到0.15mm尼龙筛中,消解后对重金属总量进行分析,消解的具体步骤为:取0.1克样品于消解罐中,加入6ml硝酸,120℃赶酸仪预处理30分钟,取下冷却,补加1ml硝酸,2ml氢氟酸,3ml盐酸于微波仪中,设置温度时间梯度为150度保温10分钟,180度保温5分钟,200度保温25分钟。微波结束后于赶酸仪170度赶酸30分钟,期间加入1ml高氯酸。赶酸至2ml左右冷却定容至25ml,随后利用电感耦合等离子体质谱仪(icp-ms)测试重金属(铅、锌、砷、铜、镉)的浓度。

29、(2)地表水

30、采样规则:将地表水分为河流水、灌溉水、地表径流水。针对河流水,在河流的上、中、下游分别设置采样点,用聚乙烯瓶收集河水样品,采样量为每次500ml;针对灌溉水,在农户灌溉时用聚乙烯瓶采集其灌溉水样,采样量为每次500ml,针对径流水,监测由农田出水口向河流的径流,用聚乙烯瓶在农田出水口收集径流水样,同时检测流量并做好记录。

31、样品处理方法:对于上述所有水样,密封后摇匀,运回实验室进行消解,消解的具体步骤为:取样品于坩埚,加入6ml硝酸,2ml过氧化氢加盖,置于电热板上120℃加热两小时,去盖,继续加热至溶液剩余5ml左右,取下定容,随后利用电感耦合等离子体质谱仪(icp-ms)测试重金属(铅、锌、砷、铜、镉)的浓度。

32、(3)降尘

33、采样方法:从选冶渣场出发,在迁移路径上以设置大气沉降收集点,将集尘缸放置于距离地面5米高的位置,以避免土壤中的悬浮物对降尘的收集产生影响,每个罐子中加入5ml乙二醇以避免细菌滋生外源性物质对样品成分的影响;再加入2%hno3防止元素种类的变化,收取样品时干湿沉降不分离,用聚乙烯瓶封装并尽快送至实验室进行处理。

34、样品处理方法:降尘样品放置2-3天,在离心机中以3500rpm转速离心10min,上层清液转移至玻璃瓶中,测定其体积。将剩余的沉淀物转移至烧杯中,在60℃条件下干燥至恒重,记录其质量。将处理后的干湿沉降分别消解后检测重金属总量。湿沉降的消解方法与地表水的消解方法一致,干沉降的具体消解步骤为:取0.1克样品于消解罐中,加入5ml盐酸,5ml氢氟酸,1ml过氧化氢于微波仪中,设置温度时间梯度为150度保温10分钟,180度保温5分钟,200度保温25分钟。微波结束后于赶酸仪170度赶酸30分钟,期间加入1ml高氯酸。赶酸至2ml左右冷却定容至25ml,随后利用电感耦合等离子体质谱仪(icp-ms)测试重金属(铅、锌、砷、铜、镉)的浓度。

35、(4)农作物

36、采样方法:在收获季节采取玉米作物的整个植株,采样点在监测区域内均匀分布,尽量去除根部的土壤,然后将玉米植株拆分为根、茎叶、果实三个部分并用样品袋分开装取,尽快送回实验室进行处理。

37、样品处理方法:采集得到的玉米样品(包括根、茎、叶、果实)先用自来水冲洗去除泥土和杂质,再用去离子水反复冲洗,在105℃条件下的烘箱中干燥2h,再在60℃下进行48h完全干燥,记录干燥后的作物质量。将干燥后的样品磨粉,然后消解后测试重金属总量。消解具体步骤为:样品取0.1克左右于消解罐内,加入8ml硝酸浸泡过夜,后加入1ml过氧化氢,待反应一会后,上机微波,温度设置150度时间10分钟、温度设置190度时间25分钟。功率由罐数决定,待微波结束,将样品在赶酸仪中170度赶酸30分钟,至样品剩为2ml左右取下冷却定容,随后利用电感耦合等离子体质谱仪(icp-ms)测试重金属(铅、锌、砷、铜、镉)的浓度。

38、(5)化肥与农药

39、根据当地农民的耕作习惯,在玉米的不同生长阶段,我们在当地取得了6份化肥和农药样品,化肥用密封袋保存,农药用干净的聚乙烯瓶保存,尽快送回实验室处理。

40、样品处理方法:所采集的农药样品包括斜纹夜蛾核型多角体病毒、噻虫高氯氟、烟嘧磺隆、烟嘧麦氯吡四种,化肥包括尿素和复合肥两种。样品消解后测试重金属总量,消解的具体步骤为:取5ml样品于100毫升烧杯中,加入50%硝酸消解至近干,用5%硝酸溶液溶解并定容50毫升,随后利用电感耦合等离子体质谱仪(icp-ms)测试重金属(铅、锌、砷、铜、镉)的浓度。

41、进一步的,所述步骤s2具体包括:具体核算方式如式(3)—(7):

42、①大气沉降输入通量

43、iat=(cwvw+cdwd)×100/s (3)

44、式中:

45、iat为通过大气沉降进入到研究区域农田土壤中的重金属通量(g/ha·y);

46、cw、cd分别为湿沉降、干沉降中重金属的浓度(ug/l、ug/g);

47、vw、wd分别为湿沉降、干沉降量(l、g);

48、s为采样瓶口面积(cm2);100为单位换算系数。

49、②农药与化肥输入通量

50、

51、式中:

52、ifer为重金属化肥与农药的输入通量(g/ha*y);

53、fi,j为农药与化肥的实际施用率(g/ha*y);

54、ci,j为化肥与农药中元素的含量(mg/kg或ug/ml);

55、n为采样点所施用的化肥种数。

56、③灌溉水输入通量

57、iir=vci·10-6 (5)

58、式中:

59、iir为灌溉水重金属(i)输入量(g/ha*y);

60、v为灌溉水应用量(l/ha*y);

61、ci为灌溉水中元素(i)的浓度(μg/l)。

62、④地表径流输出通量

63、

64、式中:

65、orun为径流中重金属(i)的输出量(g/y*ha);

66、ci为径流中重金属(i)的浓度(μg/l);

67、v为径流水量(l);

68、r为研究期间年平均降水量与降雨量之比(无单位);

69、s为采样瓶颈面积(cm2)。

70、⑤作物输出通量

71、

72、式中:

73、ocrop是作物(j)中重金属(i)的产出(g/y*ha)

74、ne,j是年产(g/y*ha)作物(j)根部分的数量

75、ci,e,j为作物(j)根部分重金属(i)的浓度(μg/g)

76、nn,j为年作物茎叶部分(j)的含量(g/y*ha)

77、ci,n,j是作物茎叶部分(j)中元素(i)的浓度(μg/g)

78、np,j是每年果实部分(p)的数量(g/y*ha)

79、ci,p,j是作物果实部分(p)重金属i的浓度(μg/g)

80、n是收获部分的数量。

81、本发明的有益效果:

82、建立排放清单以揭示土壤重金属累积的动态平衡关系:通过构建重金属污染物输入输出通量清单,本发明能够定量计算农田土壤中重金属的输入和输出通量。这有助于揭示土壤重金属累积的动态平衡关系,预测重金属在农田土壤中的积累变化。输入源和输出途径清单内容主要包括,将大气降尘、灌溉水、化肥农药作为农田土壤重金属的输入通量来源,将地表径流和农作物作为输出通量。通过计算重金属的输入和输出通量平衡关系,定量计算重金属的来源和去向。

83、本发明尝试将pmf模型引入,深入讨论农田土壤重金属污染的贡献来源。排放清单结果表明,土壤重金属来源主要来自大气降尘,这是测试数据的直观体现。然而,pmf模型会对土壤重金属含量的内在数学逻辑展开讨论,事实上,该方法也辅助解释了研究区域内大气沉降的重金属来源,对区域重金属源解析有了详细的划分。

84、因此本发明将受体模型(pmf模型)与排放清单相结合,在调查重金属累积变化的基础上,对重金属累积来源进行进一步解析,定量计算交通源、自然源、工业源、农业源等贡献度,将源解析与重金属累积预测相结合,该技术方案可以为土壤重金属污染的防治和精准管控提供理论指导。基于这些数据,可以制定有效的污染治理措施和管理策略,以降低土壤重金属的累积和减少对农田生态系统和人体健康的风险。

85、当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!