脚护具的制作方法

1.本实用新型属于体育护具技术领域,具体说是一种跆拳道运动用脚护具。

背景技术:

2.体育护具是一种用于保护运动中使运动员免受伤害的一种穿戴装备,体育护具虽然种类很多,但在进行训练和比赛时,要针对不同的运动项目选择必要的护具,跆拳道作为一种格斗对抗的运动,护具极为重要。

3.跆拳道护具主要包括胸腹护具、头盔、护手套和脚护具,跆拳道运动中许多击打动作需要用脚击打,脚护具就是用于对运动员的脚部进行保护的护具。

4.现有技术中,脚护具的防护性能主要体现在优化防震、缓冲性能上对运动员的脚部进行防护,无法对运动员的击打力度进行统计,进而不能根据训练数据进行针对性练习,导致训练提升速度慢或者训练不得当,在比赛时,仍需要裁判主观裁定比赛结果,难以保证比赛结果的准确性。

技术实现要素:

5.本实用新型提供一种脚护具,可以解决现有技术中脚护具只能起到基本的防护功能,无法反映出击打力度的问题。

6.为达到解决上述技术问题的目的,本实用新型采用以下技术方案予以实现,一种脚护具,包括:

7.脚套主体,其包括脚背部、脚底部和脚踝部;

8.第一气囊层,其设在所述脚背部上,所述第一气囊层上形成有第一气囊主管路、第一气囊支路、第二气囊支路和多个第一气囊室,所述多个第一气囊室中第一部分第一气囊室间隔连通在所述第一气囊支路上,且所述第一部分第一气囊室其中之一位于所述第一气囊支路的一端上;剩余第二部分第一气囊室间隔连通在所述第二气囊支路上,且所述第二部分第一气囊室其中之一位于所述第二气囊支路的一端上;所述第一气囊支路的另一端连通在所述第一气囊主管路上,所述第二气囊支路的另一端连通在所述第一气囊主管路的一端上,所述第一气囊主管路的另一端处设有第一压力传感器;

9.第二气囊层,其设在所述脚底部上,所述第二气囊层上形成有第二气囊主管路和多个第二气囊室,多个所述第二气囊室间隔连通在所述第二气囊主管路上,其中一所述第二气囊室位于所述第二气囊主管路的一端上,所述第二气囊主管路的另一端处设有第二压力传感器;

10.控制器,所述第一压力传感器、所述第二压力传感器均与所述控制器通信连接;

11.无线通信模块,其用于将所述控制器与外部监测设备无线通信连接。

12.位于所述第二气囊支路的一端上的所述第一气囊室,其同时还与所述第二气囊支路的中部连通,所述第二部分第一气囊室位于所述第一部分第一气囊室的前侧,且所述第二部分第一气囊室中第一气囊室的个数大于所述第一部分第一气囊室中第一气囊室的个

数。

13.所述第一气囊支路、所述第二气囊支路和所述第一气囊室位于所述脚背部的顶面上,所述第一气囊主管路位于所述脚背部的内侧面上,所述第一气囊主管路上形成有间隔设置的多个第三气囊室。

14.其中一部分所述第三气囊室位于所述第一气囊支路与所述第二气囊支路之间,另一部分所述第三气囊室位于所述第一气囊支路与所述第一压力传感器之间。

15.所述第一气囊层上设有第一气压平衡短管,所述第一气压平衡短管的一端与所述第一气囊主管路连通,另一端与外界大气连通;

16.所述第二气囊层上设有第二气压平衡短管,所述第二气压平衡短管的一端与所述第二气囊主管路连通,另一端与外界大气连通。

17.所述第一气囊室的轮廓形状为半球形,所述第二气囊室的轮廓形状为环形。

18.所述第一气囊主管路和所述第二气囊主管路均前后延伸,所述第一压力传感器位于所述第一气囊主管路的后端处且位于所述脚踝部的内侧,所述第二压力传感器位于所述第二气囊主管路的后端处,且位于所述脚踝部的后侧。

19.所述外部监测设备为显示屏或电脑终端或手机终端。

20.与现有技术相比,本实用新型脚护具,除能起到缓冲防护作用外,其脚背部设有第一气囊层,脚底部设有第二气囊层,各气囊层均包括气囊室和气囊主管路,气囊主管路连接有压力传感器,当运动员穿着脚护具击打时,击打力作用在气囊层上,其对应的压力传感器检测到气囊层压力变化,从而可以检测出具体是脚背部还是脚底部进行的击打以及检测出击打力度,并通过无线通信模块传送至外部监测设备上,从而可以在外部监测设备上直观地显示出来,有利于运动员掌握自己的训练情况,或者帮助裁判员裁定比赛结果。

附图说明

21.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

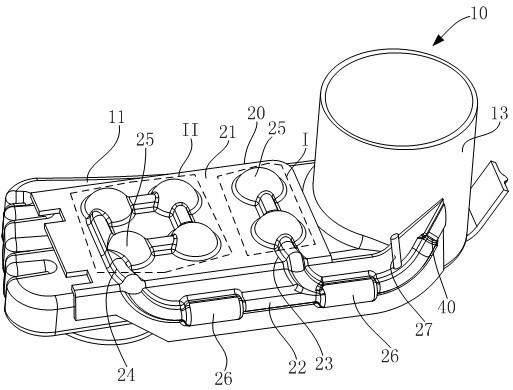

22.图1为本实用新型实施例中脚护具立体图一;

23.图2为本实用新型实施例中脚护具立体图二。

24.附图标记:10、脚套主体;11、脚背部;12、脚底部;13、脚踝部;20、第一气囊层;21、第一气囊板;22、第一气囊主管路;23、第一气囊支路;24、第二气囊支路;25、第一气囊室;26、第三气囊室;27、第一气压平衡短管;30、第二气囊层;31、第二气囊主管路;32、第二气囊室;33、第二气压平衡短管;34、第二气囊板;40、第一压力传感器;50、第二压力传感器。

具体实施方式

25.在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

26.此外,下面所描述的本实用新型不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

27.参照图1和图2,本实施例一种脚护具,包括脚套主体10、第一气囊层20、第二气囊层30、控制器和无线通信模块。

28.其中,脚套主体10包括脚背部11、脚底部12和脚踝部13,以对运动员脚部充分包裹保护,脚套主体10的材质主要是针织布。

29.第一气囊层20设在脚背部11上,第一气囊层20包括第一气囊板21和形成在第一气囊板21上的第一气囊主管路22、第一气囊支路23、第二气囊支路24和多个第一气囊室25,多个第一气囊室25具体分布成两部分,其中第一部分第一气囊室(即虚线框i内的所有第一气囊室)间隔连通在第一气囊支路23上,且第一部分第一气囊室中有一个第一气囊室25位于第一气囊支路23的一端上,即该第一气囊室25使得第一气囊支路23的该端不与外界连通;剩余第二部分第一气囊室(即虚线框i内的所有第一气囊室)间隔连通在第二气囊支路24上,且第二部分第一气囊室中有一个第一气囊室25位于第二气囊支路24的一端上,即该第一气囊室25使得第二气囊支路24的该端不与外界连通;第一气囊支路23的另一端连通在第一气囊主管路22上,第二气囊支路24的另一端连通在第一气囊主管路22的一端上,即第二气囊支路24使得第一气囊主管路22的该端不与外界连通,而第一气囊主管路22的另一端与外界连通并设有第一压力传感器40。

30.第二气囊层30设在脚底部上,第二气囊层30包括第二气囊板34和形成在第二气囊板34上的第二气囊主管路31和多个第二气囊室32,多个第二气囊室32间隔连通在第二气囊主管路31上,其中一第二气囊室31位于第二气囊主管路31的一端上,即该第二气囊室32使得第二气囊主管路31的该端不与外界连通,而第二气囊主管路31的另一端与外界连通并设有第二压力传感器50。

31.第一压力传感器40、第一压力传感器50、无线通信模块均与控制器通信连接,无线通信模块用于将控制器与外部监测设备无线通信连接。外部监测设备用于显示第一气囊层、第一气囊层的被击打信息。无线通信模块具体可以是蓝牙模块或红外通信模块等。第一压力传感器40、第一压力传感器50检测到的压力信号发送给控制器,控制器处理后的压力信号经无线通信模块发送至外部监测设备,由外部监测设备进行显示。外部监测设备可以直接显示压力值,或者将各击打部位击打压力汇总后形成的压力曲线,或者将击打压力通过对应分值进行体现等等,在此不做具体限制。

32.本实施例脚护具,除缓冲作用外,其脚背部设有第一气囊层,脚底部设有第二气囊层,各气囊层均包括气囊室和气囊主管路,气囊主管路连接有压力传感器,当运动员穿着脚护具击打时,击打力作用在气囊层的气囊室上,气囊室被压缩使其内的空气经相应的气囊支路进入气囊主管路中,由对应的压力传感器检测到气囊层内气体压力变化,从而可以检测出具体是脚背部还是脚底部进行的击打以及检测出击打力度,并通过无线通信模块传送至外部监测设备上,从而可以在外部监测设备上直观地显示出来,有利于运动员掌握自己的训练情况,或者帮助裁判员裁定比赛结果。外部监测设备可以为显示屏或电脑终端或手机终端等,在此不做赘述。

33.第一气囊层20和第二气囊层30选用天然橡胶制作,回弹性好,其与脚套主体10缝合且紧密贴合。

34.进一步地,如图1所示,位于第二气囊支路24的一端上的该第一气囊室25,其同时还与第二气囊支路24的中部连通,使得第二部分第一气囊室围成闭环形,以使击打时,第二部分第一气囊室被压缩时气体能快速流入第二气囊支路24上,进而流入第一气囊主管路22中。第二部分第一气囊室位于第一部分第一气囊室的前侧,即其位于脚背部的主要击打部位,第二部分第一气囊室中第一气囊室25的个数大于第一部分第一气囊室中第一气囊室25的个数。

35.另外,如图1所示,第一气囊支路23、第二气囊支路24和第一气囊室25位于脚背部11的顶面上,以对应对脚背部11顶面的击打;第一气囊主管路22位于脚背部11的内侧面上,第一气囊主管路22上形成有间隔设置的多个第三气囊室26,以在用脚背部11内侧面击打时也能通过第三气囊室内气体压力变化来反应具体的击打情况,提高了本实施例脚护具的检测可靠性。即第一气囊板21延伸至脚背部11的内侧面上,第一气囊主管路22和第三气囊室26形成在此部分第一气囊板21上。

36.其中一部分第三气囊室26位于第一气囊支路23与第二气囊支路24之间,另一部分第三气囊室26位于第一气囊支路23与第一压力传感器40之间。本实施例中以第三气囊室26个数为两个为例,即其中之一位于第一气囊支路23与第二气囊支路24之间,另一个第三气囊室26位于第一气囊支路23与第一压力传感器40之间,使得第三气囊室26分布更为均匀。

37.为使击打后第一气囊室25和第二气囊室32能够快速恢复形变,以免影响下次击打,本实施例中第一气囊层20上设有第一气压平衡短管27,第一气压平衡短管27的一端与第一气囊主管路22连通,另一端与外界大气连通,即此端为一自由通气孔;同理,第二气囊层30上设有第二气压平衡短管33,第二气压平衡短管的一端与所述第二气囊主管路连通,另一端与外界大气连通,即此端为一自由通气孔。以第一气囊层20为例,击打时被击打的第一气囊层20产生弹性变形,击打被的第一气囊室25被压缩,内部压力与外界压力不一致,撤销击打力后,外界空气经第一气压平衡短管27进入第一气囊室25内,使第一气囊室25内压力与外界压力一致,第一气囊室25恢复形变。气压平衡短管27管径较小,以防止过多的气体经第一气压平衡短管27逸出影响第一压力传感器40或二压力传感器50的检测结果。

38.本实施例中第一气囊室25的轮廓形状为半球形,以利于击打后快速恢复原状。而第二气囊室32的轮廓形状为环形,以尽可能减小由于在脚底部12设置第二气囊室32对脚护具防滑作用的负面影响。

39.第一气囊主管路22和第二气囊主管路31均前后延伸,第一压力传感器40位于第一气囊主管路22的后端处且位于脚踝部13的内侧,第二压力传感器50位于第二气囊主管路31的后端处,且位于脚踝部13的后侧,以避免击打时损坏第一压力传感器40或第二压力传感器50。

40.最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1