拉线塔的制作方法

1.本技术涉及输电线路技术领域,特别是涉及一种拉线塔。

背景技术:

2.随着社会的进步与科技水平的提高,电网建设也同步快速发展。拉线塔作为架空输电线路中用于支持导线和避雷线的支撑结构,可使导线对地面、地物满足限距要求,并能承受导线、避雷线及本身的荷载及外荷载,在电网建设中发挥着重要的作用。

3.传统的拉线塔的导线水平排列,考虑到安全距离的问题,三相导线通常分别分布于塔身两侧和中间,并需使用瓷或玻璃悬垂绝缘子串以挂接导线,因此走廊宽度较宽、塔身的重量较重、建设施工成本较高,且在风偏情况下容易发生相间闪络。因此,如何缩减输电线路走廊宽度以减少输电线路土地占用、并防止风偏情况下发生相间闪络成了本领域技术人员亟待解决的问题。

技术实现要素:

4.基于此,有必要针对拉线塔的结构不够紧凑、在风偏情况下容易发生相间闪络问题,提供一种结构紧凑、在风偏情况下不容易发生相间闪络的拉线塔,包括:

5.第一塔身和第二塔身;

6.第一拉索和第三拉索固定连接于第一塔身的顶部并拉紧第一塔身;第二拉索和第四拉索固定连接于第二塔身的顶部并拉紧第二塔身;第一塔身和第二塔身之间通过第五拉索相互连接;

7.横担组件,连接于第一塔身和第二塔身之间,横担组件用于挂接导线。

8.在其中一实施例中,第一塔身的中心平面和第二塔身的中心平面均位于第一平面内;第一拉索和第三拉索分别设置于第一塔身两侧,第一拉索和第三拉索位于第二平面内,第一平面与第二平面相互垂直;

9.第二拉索和第四拉索分别设置于第二塔身两侧,第二拉索和第四拉索位于第三平面内,第一平面与第三平面相互垂直。

10.在其中一实施例中,横担组件包括第一横担组件、第二横担组件和第三横担组件,第一横担组件一端连接于第一塔身,第二横担组件一端连接于第二塔身,第三横担组件的两端分别与第一横担组件的另一端和第二横担组件的另一端连接,第三横担组件和第一横担组件连接处、第三横担组件和第二横担组件的连接处分别形成一个挂线点。

11.在其中一实施例中,第三横担组件包括至少一个第三复合绝缘子,第三复合绝缘子上可以挂接导线。

12.在其中一实施例中,第三横担组件包括至少两个第四复合绝缘子,各第四复合绝缘子之间相互连接并形成挂线点。

13.在其中一实施例中,第三横担组件包括一个第三复合绝缘子以及两个第四复合绝缘子,所述第三复合绝缘子的两端分别与两个所述第四复合绝缘子连接,所述第三复合绝

缘子和两个所述第四复合绝缘子的连接处形成挂线点。

14.在其中一实施例中,第三复合绝缘子与两个第四复合绝缘子之间形成等腰三角形结构。

15.在其中一实施例中,第一塔身与第二塔身的顶部位于同一高度,第一塔身顶部和/或第二塔身顶部用于挂接地线。

16.在其中一实施例中,第一塔身和第二塔身之间呈v字形设置,第一塔身和第二塔身之间的角度为5

°‑

15

°

。

17.在其中一实施例中,第一拉索和第三拉索与第一塔身之间呈25

°‑

40

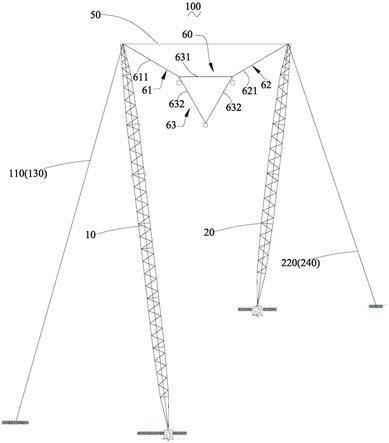

°

角设置;第二拉索和第四拉索与第二塔身之间呈25

°‑

40

°

角设置。

18.上述拉线塔,横担组件沿塔身中心线为轴线对称设置,横担组件具有良好的结构稳定性,进而使得拉线塔上的导线的布置更加稳定;同时采用复合绝缘子替代传统绝缘子串,进一步提高结构稳定性,采用复合支柱绝缘子替代传统支柱绝缘子,在满足支撑强度的情况下,减小绝缘子重量,减轻拉线塔本身的承重,同时在大幅度降低输电线路走廊的宽度的情况下,解决了相间导线的风偏闪络问题,提升了线路的传输效率,同时改善了第一塔身与第二塔身的受力,有效节约了塔材。

附图说明

19.图1为本技术一实施例的拉线塔的正视图;

20.图2为本技术另一实施例的拉线塔的正视图;

21.图3为本技术另一实施例的拉线塔的正视图;

22.图4为图1所示拉线塔的侧视图。

23.100、拉线塔;10、第一塔身;20、第二塔身;110、第一拉索;220、第二拉索;130、第三拉索;240、第四拉索;50、第五拉索;60、横担组件;61、第一横担组件;611、第一复合绝缘子;62、第二横担组件;612、第二复合绝缘子;63、第三横担组件;631、第三复合绝缘子;632、第四复合绝缘子。

具体实施方式

24.为使本技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本技术的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本技术。但是本技术能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本技术内涵的情况下做类似改进,因此本技术不受下面公开的具体实施例的限制。

25.如图1至图4所示,本技术一实施例的一种拉线塔100,多个拉线塔100可间隔设置以安装导线而形成输电线路。

26.拉线塔100包括第一塔身10与第二塔身20,第一塔身10与第二塔身20分别安装固定于地面,并在第一方向上间隔一定距离设置。根据安装基础的地势高低,第一塔身10的基础与第二塔身20的基础在重力方向上可位于同一安装高度,也可位于不同安装高度。但第一塔身10的顶部与第二塔身20的顶部位于同一水平高度上,即第一塔身10的长度与第二塔身20的长度可能不同。在本实施例中,第一塔身10和第二塔身20均为桁架结构的格构式塔,但可以理解,在其他实施例中第一塔身与第二塔身的形状不限,可根据需要设置为不同的

形状。在本技术中,第一方向平行于水平方向。

27.第一拉索110和第三拉索130固定连接于第一塔身10并拉紧第一塔身10;第二拉索220和第四拉索240固定连接于第二塔身20并拉紧第二塔身20;第一塔身10和第二塔身20之间通过第五拉索50相互连接。进一步地,第一拉索110和第三拉索130与第一塔身10之间呈25

°‑

40

°

角设置;第二拉索220和第四拉索240与第二塔身20之间呈25

°‑

40

°

角设置,从而使拉线塔100具有较小的占地面积的同时具有较高的结构稳定性。优选地,第一拉索110和第三拉索130固定连接于第一塔身10顶端;第二拉索220和第四拉索240固定连接于第二塔身20顶端;第五拉索50的两端分别固定连接于第一塔身10和第二塔身20的顶端;拉索固定连接于塔身顶端可以增大拉索的力矩,使得在同样的受力情况下,塔身整体更加稳定。

28.拉线塔100还包括连接于第一塔身10和第二塔身20之间横担组件60,横担组件60用于挂接导线。

29.具体地,第一塔身10的中心平面和第二塔身20的中心平面均位于第一平面内;第一拉索110和第三拉索130分别设置于第一塔身10两侧,第一拉索110和第三拉索130位于第二平面内,第一平面与第二平面相互垂直。第二拉索220和第四拉索240分别设置于第二塔身20两侧,第二拉索220和第四拉索240位于第三平面内,第一平面与第三平面相互垂直。

30.具体地,第一拉索110和第三拉索130在第一方向上相对第一塔身10的距离自其连接第一塔身10的一端至另一端逐渐增大,第二拉索220和第四拉索240在第一方向上相对第二塔身20的距离自其连接第二塔身20的一端至另一端逐渐增大,且第一拉索110、第三拉索130、第二拉索220以及第四拉索240之间的距离自靠近第五拉索50的一端至另一端逐渐增大。

31.如此,第一塔身10与第二塔身20通过第一拉索110、第三拉索130、第二拉索220、第四拉索240以及第五拉索50相对地面固定,第一拉索110和第三拉索130对第一塔身10施加的作用力和第五拉索50对第一塔身10施加的作用力沿不同方向延伸以使第一塔身10处于受力平衡状态,第二拉索220、第四拉索240对第二塔身20施加的作用力和第五拉索50对第二塔身20施加的作用力沿不同方向延伸以使第二塔身20处于受力平衡状态,第一塔身10与第二塔身20在第五拉索50的限位作用下始终保持理想距离,且第一塔身10分别与第一拉索110和第三拉索130以及地面围合形成一个三角结构;第二塔身20分别与第二拉索220和第四拉索240以及地面围合形成一个三角结构,从而具有较高的稳定性,第五拉索50将第一塔身10和第二塔身20连接形成一个整体,进一步增强塔身的稳定性。可以理解,第一塔身10与第二塔身20的固定方式不限于此,拉索的数量及连接方式可根据需要设置以满足不同的安装要求。

32.为了挂接导线,拉线塔100还包括横担组件60,横担组件60以塔身的中心线为对称轴对称设置,横担组件60包括第一横担组件61、第二横担组件62和第三横担组件63,第一横担组件61一端连接于第一塔身10,第二横担组件62一端连接于第二塔身20,第三横担组件63的两端分别与第一横担组件61的另一端和第二横担组件62的另一端连接,第三横担组件63和第一横担组件61、第三横担组件63和第二横担组件62的连接处分别形成一个挂线点。

33.在其中一实施例中,第一横担组件61包括一个第一复合绝缘子611;第二横担组件62包括一个第二复合绝缘子621;第三横担组件63包括一个第三复合绝缘子631;第三复合绝缘子631连接于第一复合绝缘子611和第二复合绝缘子621之间,第三复合绝缘子631上设

置有一个套筒型挂线金具(图未示),该挂线金具可以用于挂接导线。优选地,本实施例中,第一复合绝缘子611、第二复合绝缘子621均为复合线路绝缘子,复合线路绝缘子具有良好的绝缘和抗拉能力;第三复合绝缘子631为复合支柱绝缘子,相对复合线路绝缘子,复合支柱绝缘子有更强的抗压和抗弯能力,可直接用于挂接导线,同时相较于传统线路绝缘子串,复合线路绝缘子重量较轻,可以有效降低拉线塔100的承重,在保证结构强度的情况下,降低拉线塔100的钢材使用量,降低建设成本。

34.在其中一实施例中,参见图2,第一横担组件61包括一个第一复合绝缘子611;第二横担组件62包括一个第二复合绝缘子621;第三横担组件63包括两个第四复合绝缘子632,两个第四复合绝缘子632之间相互连接,并连接于第一复合绝缘子611和第二复合绝缘子621之间,四个复合绝缘子相互连接,各复合绝缘子连接处形成3个挂线点。优选地,第一复合绝缘子611、第二复合绝缘子621、第四复合绝缘子632均为复合线路绝缘子;充分利用其良好的绝缘能力和抗拉能力。

35.进一步地,参见图3,为了提高横担组件60的结构稳定性,第三横担组件63还可以包括一个第三复合绝缘子631以及两个第四复合绝缘子632,两个第四复合绝缘子632之间相互连接,第三复合绝缘子631的两端分别与两个第四复合绝缘子632的端部连接,其中第三复合绝缘子631优选为复合支柱绝缘子,第四复合绝缘子632优选为复合线路绝缘子。优选地,第三复合绝缘子631与两个第四复合绝缘子632之间形成等腰三角形结构,可以优化整体塔身的受力,提高整体结构的稳定性。

36.优选地,第一横担组件61和第二横担组件62分别连接于第一塔身10和第二塔身20顶部,从而在不增加第一塔身10和第二塔身20的高度的前提下距离地面具有较大距离,从而保证足够的电气安全间距。可以理解,在其它一些实施例中,第一横担组件、第二横担组件可分别连接于第一塔身、第二塔身除了顶端外的其它位置以满足不同需要。

37.在其他实施例中,第一横担组件和第二横担组件也可以包括两个、三个或更多个线路绝缘子和支柱绝缘子(图未示),如此,由于横担组件沿一轴线对称设置,并与第一塔身及第二塔身共同围合形成至少两个三角形,基于对称结构与三角形结构具有较高稳定性的特点,横担组件具有良好的结构稳定性,进而使得拉线塔上的导线的布置更加稳定,在大幅度降低输电线路走廊(即导线向两侧伸展规定宽度的线路下方带状区域)的宽度的情况下,解决了相间导线的风偏闪络问题,提升了线路的传输效率,同时改善了第一塔身与第二塔身的受力,有效节约了塔材。在此不对线路绝缘子和支柱绝缘子的数量及具体连接方式加以限制,以满足实际需求为准。

38.具体地,第一横担组件包括一个主要承受张力的线路绝缘子与一个主要承受压力的支柱绝缘子,线路绝缘子的一端连接于第一塔身,第一线路绝缘子的另一端连接于第一支柱绝缘子的一端,第一支柱绝缘子的另一端连接于第一塔身,且第一线路绝缘子与第一塔身连接的位置在第一支柱绝缘子与第一塔身连接的位置上方。如此,第一横担组件与第一塔身共同围合形成一个三角形,从而具有较高的结构稳定性。而且,利用主要承受拉力的第一线路绝缘子和主要承受压力的第一支柱绝缘子这两种受力方式不同的绝缘子进行组合形成第一横担组件,进一步增强了结构稳定性,减小风偏。优选的在一些实施例中,第一线路绝缘子连接于第一塔身的顶端,从而在不增加第一塔身的高度的前提下距离地面具有较大距离,从而保证足够的电气安全间距。可以理解,在其它一些实施例中,第一线路绝缘

子可连接于第一塔身除了顶端外的其它位置以满足不同需要。

39.第二横担组件包括主要承受拉力的线路绝缘子与主要承受压力的支柱绝缘子,线路绝缘子的一端连接于第二塔身,线路绝缘子的另一端连接于支柱绝缘子的一端,支柱绝缘子的另一端连接于第二塔身,且线路绝缘子与第二塔身连接的位置在支柱绝缘子与第二塔身连接的位置上方。如此,第二横担组件与第二塔身围合形成一个三角形,从而具有较高的结构稳定性。而且,利用主要承受张力的线路绝缘子和主要承受拉力的支柱绝缘子这两种受力方式不同的绝缘子进行组合形成第二横担组件,进一步增强了结构稳定性,减小风偏。

40.进一步地,线路绝缘子和支柱绝缘子的数量以及线路绝缘子和支柱绝缘子的延伸方向可根据需要设置,从而与第一塔身及第二塔身共同围合形成不同形状的三角形,进而满足不同环境下的不同要求。

41.在本技术中,横担组件60为复合横担组件,各种绝缘子优选为复合绝缘子。复合绝缘子中间采用绝缘管或绝缘芯棒,外部包裹橡胶伞裙,其中绝缘管可以是玻璃纤维浸渍环氧树脂缠绕固化成型或者拉挤成型的玻璃钢管,也可以是芳纶纤维浸渍环氧树脂缠绕固化成型的芳纤管;绝缘芯棒可以是玻璃纤维或者芳纶纤维浸渍环氧树脂拉挤成型的实心芯棒,橡胶伞裙可以采用高温硫化硅胶制成,也可以采用其他形式的橡胶材料制成,其成本低,具有良好的技术经济性。其中值得注意的是,将横担组件60设置成复合横担,一方面可以使横担组件60结构轻便,易于加工,便于节约横担组件60的运输、组装和维护成本,另一方面通过其优异的外绝缘性能能够消除污闪、雨闪等安全隐患,进一步防止风偏闪络问题的发生,提高横担组件60的安全运行水平。

42.在其中一实施例中,第一塔身10与第二塔身20的顶部位于同一高度,第一塔身10顶部和/或第二塔身20顶部用于挂接地线,避免塔身或导线遭受雷击导致异常断电。

43.在其中一实施例中,第一塔身10和第二塔身20之间呈v字形设置,即第一塔身10与第二塔身20之间的距离自其顶端至其与地面固定连接的一端逐渐减小,优选地,第一塔身10和第二塔身20之间形成的夹角的角度为5

°‑

15

°

,从而使拉线塔100具有较小的占地面积的同时具有较高的结构稳定性。

44.具体地,拉线塔100还包括用于挂接导线的挂线金具,挂线金具连接于各挂线点上,用于挂接导线,挂线金具的形式在此不做限定。

45.可以理解,上述横担组件60的设置满足相应电压等级的电气安全间距,从而满足安全要求。

46.上述拉线塔100,通过第一塔身10、第二塔身20以及横担组件60的对称设置,使得结构分布更加合理;充分利用耐张绝缘子的抗拉性能与支柱绝缘子的抗压性能,使得线路的布置更加紧凑;同时采用复合耐张绝缘子替代传统耐张串,进一步提高结构稳定性,采用复合支柱绝缘子替代传统支柱绝缘子,在满足支撑强度的情况下,减小绝缘子种类,减轻拉线塔本身的承重,同时在大幅度降低输电线路走廊的宽度的情况下,解决了相间导线的风偏闪络问题,提升了线路的传输效率,同时改善了第一塔身10与第二塔身20的受力,有效节约了至少5%的塔材。

47.以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存

在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

48.以上所述实施例仅表达了本技术的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本技术的保护范围。因此,本技术专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1