一种充气式多功能建筑

1.本发明涉及建筑结构技术领域,具体涉及一种充气式多功能建筑。

背景技术:

2.目前,在工程建筑、石油勘探、军队野战、灾难救助等方面施工、作业、训练时,通常采用搭建临时工棚或搭设帐篷的办法解决宿营问题。搭建工棚虽然是一种可行方法,但只能一次性使用,费工费时耗成本;而搭建帐篷,其抗风防雨、抗寒防暑性能均较差,使用寿命短;施工现场以砖瓦、水泥轻体构件、轻体保温板等材料建造临时性建筑物,不仅施工时间长,而且外观的整体性、美观性差,对于临时性建筑物而言,成本较高、经济性较差,拆除时易产生大量的建筑垃圾,不利于环保,其损耗性大,灵活性、舒活安全性差。有鉴于此,人们开始使用能快速成型的充气式房屋来满野外作业和训练使用,现有的充气式房屋通常都是由预制好的可充气的房屋模型构成,向房屋模型内充气,可迅速成为一个可居住的房屋,具有搭建快速、方便拆卸和运输等特点,但是现有的充气式房屋通常整体成型且成型固定,可扩展性较差,不能满足多种使用场景下特别是军队野战驻扎、训练和防御对房屋的高低、大小、分区使用等不同的特殊要求。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于提供一种充气式多功能建筑,以解决上述背景技术中提出的现有技术不能满足多种使用场景的问题。

4.为达到上述目的,本发明的基础方案如下:

5.一种充气式多功能建筑,包括支气源、支撑单元、墙体单元和屋顶单元;

6.所述支撑单元包括多个立柱,所述立柱竖直设置,立柱底部与地面固定连接,立柱包括多个由上至下可拆卸连接的单元柱,单元柱侧壁设置至少两个竖直贯穿所述单元柱的开槽,所述开槽的侧壁竖直对称固定连接挡块;

7.墙体单元包括多个气囊组和用于将多个气囊组连接的连接件,气囊组包括多个具有独立内腔的第一条形气囊,相邻第一条形气囊的外壁固定连接,第一条形气囊的一端固定连接第一连接柱,第一条形气囊的另一端固定连接第二连接柱,所述第一连接柱的一端沿所述第一条形气囊的轴线伸入第一条形气囊内,第一连接柱的另一端的侧壁上设置与所述挡块配合的环形槽,第一条形气囊上设置仅许气流进入第一条形气囊内腔的充气装置,所述第二连接柱的一端沿所述第一条形气囊的轴线伸入第一条形气囊内,第二连接柱的另一端的侧壁上设置与所述挡块配合的环形槽,第一条形气囊上设置排气阀;

8.所述屋顶单元包括横梁和与所述横梁配合的气膜组,所述横梁呈工字钢结构使得横梁两侧形成凹槽,所述气膜组包括多个相互连通的第二条形气囊,第二条形气囊的两端嵌入所述横梁的凹槽里,所述气膜组上设置充气阀和排气阀。

9.进一步,所述进气装置包括进气杆,所述第一连接柱具有沿第一连接柱的轴线方向贯穿第一连接柱的中空通道,所述进气杆与所述中空通道内滑动连接,所述进气杆长度

大于所述第一连接柱的长度,所述进气杆的两端均位于所述第一连接柱外,进气杆位于第一条形气囊外部的一端固定连接挡环,所述挡环与所述第一连接柱之间设置第一压簧,所述第一压簧的一端与所述挡环固定连接,第一压簧的另一端与所述第一连接柱的端面固定连接,进气杆内设置进气通道,进气杆位于第一条形气囊外的一端的侧壁设置进气支孔将所述进气通道与第一条形气囊的外部空间连通,进气通道的另一端与第一条形气囊的内部空间连通,进气通道上设置仅许空气进入第一条形气囊内腔的第一单向阀,所述第一条形气囊内设置拉索,所述拉索的一端与所述进气杆的端面固定连接,拉索的另一端与所述第一条形气囊固定连接;

10.所述单元柱具有沿竖直方向贯穿单元柱的滑道,所述滑道里滑动连接充气滑块,所述充气滑块内设置下端开口的空腔,所述腔体开口端密封固定连接折叠气囊,折叠气囊的底部设有进气孔,所述折叠气囊上端与所述空腔连通,所述折叠气囊下端封闭,折叠气囊下端与最下方的单元柱底部的连接板固定连接,所述充气滑块上水平设置锥型孔,所述锥型孔的大端与所述空腔连通,锥型孔的小端与一个所述开槽连通,锥型孔的小端与所述进气杆位于所述第一条形气囊外的一端外壁密封滑动配合,所述锥型孔内设置与锥型孔配合的锥型块,充气滑块内设置第二压簧,所述第二压簧的一端与所述锥型块的大端连接,第二压簧的另一端与充所述充气滑块连接,所述锥型孔的小端所在的充气滑块侧壁上竖直设置楔形槽,所述楔形槽的上端为大端,楔形槽的大端贯穿所述充气滑块的上表面,楔形槽的下端与所述锥型孔的小端连通。

11.可以实现对第一条形气囊的自动依次充气,降低人工劳动强度,在满足房子的多功能使用条件下提高充气速率以加快房子成型速度。

12.进一步,所述横梁的两端固定连接封板,横梁的凹槽内沿横梁长度方向设置钢绳,所述钢绳的两端分别与横梁两端的封板固定连接,所述第二条形气囊的两端均固定连接与所述钢绳配合的挂钩。

13.未对第二条形气囊充气时可以先将挂钩挂在钢绳上使第二条形气囊的两端均保持位于横梁的凹槽内,防止由于充气时第二条形气囊两端弹出横梁的凹槽。

14.进一步,所述单元柱上竖直设置防护板插槽。

15.可在插槽内插入防弹板,拆掉部分单元柱和气囊组,降低房子高度,在房子周围形成一圈防弹墙,在战时起到对房子内人员的有效保护。

16.进一步,所述立柱底部固定连接地梁,所述地梁与底面固定连接,所述地梁上铺设地板。

17.进一步,所述第一条形气囊、所述第二条形气囊和所述折叠气囊均由涂有防水涂料的高强度涤纶丝网布制成,所述立柱、所述横梁和所述地梁均由轻质铝合金型材制成。

18.进一步,所述连接件为防水拉链,所述墙体单元上设置门洞和窗洞,所述门洞上设置门帘,所述窗洞上设置窗帘。

19.进一步,最下方的第一条形气囊的底部固定连接连接布,所述连接布与所述地板螺钉连接。

20.本方案一种充气式多功能建筑的原理及有益效果在于:

21.根据需要的建筑布局将地梁与地面固定连接,再将底部的单元柱在合适的位置与地梁固定连接,在地梁上铺上地板,此时折叠气囊内腔里气体被放出,折叠气囊处于收缩状

态,充气滑块位于最底部单元柱的最下方,通过气管经进气孔将气源与折叠气囊内腔连通。

22.根据需要的高度依次向上将单元柱的各开槽对其后螺栓固定连接,关闭各第一条形气囊上的排气阀,将气囊组放入两立柱间对应的开槽里使挡块卡入环形槽,气囊组之间通过防水拉链连接,此时第一条形气囊里没有充入气体,第一条形气囊处于收缩状态使拉索处于松弛状态不受拉力作用,在第一压簧的弹力下进气杆位于第一条形气囊外的一端伸入滑道里并位于楔形槽的正上方,将最下方的第一条形气囊与地板固定连接。

23.运行外部气源使对折叠气囊内腔充气,折叠气囊膨胀推动充气滑块向上移动抵紧最下方的第一条形气囊上的进气杆的端部使进气杆带动第一条形气囊向上移动,这时在第二压簧的弹力下锥型块与锥型孔贴合使气体无法向充气滑块外部空间流动,由于最下方的第一条形气囊与地板固定板连接,其上的进气杆向上移动的距离被限制,在楔形槽的斜面的导向和推力作用下进气杆逐渐缩回第一条形气囊里,这时第一压簧被压缩产生弹力,在充气滑块移动到锥型孔的小端与进气杆的端部对其时,在第一压簧的弹力下进气杆的端部伸入锥型孔内并推动锥形块克服第二压簧的弹力向靠近空腔的方向移动,锥形块移动使锥形块与锥型孔之间产生缝隙,充气滑块内腔的气体经由此缝隙再经由进气支孔进入进气通道流入第一条形气囊内使第一条形气囊膨胀,进气杆插入锥型孔里对充气滑块进行限位使得充气滑块无法继续向上移动。

24.当第一条形气囊膨胀时,拉索两端的固定点的距离慢慢扩大使拉索逐渐张紧对进气杆产生拉力使进气杆向远离锥形块的方向移动,当第一条形气囊膨胀到一定程度时,拉索将进气杆拉离开锥型孔,第一条形气囊充气结束,第一单向阀防止气体流出第一条形气囊外部,在第二压簧的弹力下锥形块又再次与锥型孔贴合,在气源的不断充气下折叠气囊继续膨胀使充气滑块在滑道内继续向上移动依次对上方的第一条形气囊充气,全部气囊组充气结束后形成建筑墙体。

25.将横梁对应在立柱底部与立柱固定连接,将第二条形气囊两端的挂钩挂在钢绳上,然后对气膜组充气时气膜组膨胀形成屋顶,至此一个充气式多功能建筑形成。

26.当需要降低建筑的高度时,可以拆掉部分单元柱和气囊组即可;当遇到攻击需要对建筑防护时,在防护板插槽里插上防护板使建筑周围形成一圈防护墙,在战时起到对建筑内人员的有效保护。

27.与现有的快速充气建筑相比,本方案具有以下有益效果:

28.1.本方案的一种充气式多功能建筑,具有可以根据需要灵活布局设置和改变建筑的高低大小,具有满足不同工作和活动对场地与空间的需要。

29.2.本方案的一种充气式多功能建筑的墙体采用具有独立空间的气囊组合形成墙体,当某处墙体出现漏气时可以单独维修而不影响整体建筑的使用。

30.3.本方案的一种充气式多功能建筑可以选择不对墙体上部的第一条形气囊充气,使墙体上部留有连通建筑外部的空气通道起到加强空气流通作用,有利于存储物资和加强散热。

31.4.本方案的一种充气式多功能建筑的各组件拆卸方便、质量轻,放掉气体后气囊组合气膜组的体积大大减小,运输方便。

附图说明

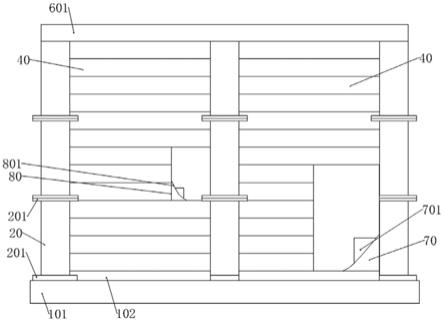

32.图1为本发明一种充气式多功能建筑的主视方向结构示意图。

33.图2为本发明一种充气式多功能建筑的俯视方向结构示意图。

34.图3为单元柱俯视方向结构示意图。

35.图4为图3中a部放大图。

36.图5为单元柱主视方向结构示意图。

37.图6为气囊组结构示意图。

38.图7为横梁结构示意图。

39.图8为横梁结构剖视图。

40.图9为第二条形气囊结构示意图。

41.图10为设置防护板插槽的单元柱结构示意图。

42.图11为建筑的一种平面布局示意图。

43.图12为最下方的气囊组结构示意图。

具体实施方式

44.下面通过具体实施方式进一步详细说明:

45.说明书附图中的附图标记包括:地梁101、地板102、单元柱20、连接板201、开槽202、挡块203、滑道204、防护板插槽205、第一连接柱301、环形槽3011、中空通道3012、进气杆302、进气通道3021、进气支孔3022、第一压簧303、挡环304、第二连接柱305、第一单向阀306、第一条形气囊40、拉索401、防水拉链402、连接布403、充气滑块50、空腔501、折叠气囊502、进气孔5021、锥型孔503、锥型块504、第二压簧505、楔形槽506、横梁601、凹槽6011、第二条形气囊602、封板603、钢绳604、挂钩6021、门洞70、门帘701、窗洞80、窗帘801。

46.实施例基本如图1

‑

图12所示:

47.本实施例的一种充气式多功能建筑,包括地梁101、气源、支撑单元、墙体单元和屋顶单元,地梁101为方钢结构,地梁101与地面螺栓固定连接,为了隔湿防潮,在地梁101上铺设地板102使地板102与地面留有间隙,气源可采用风机,如图1所示,支撑单元包括多个竖直设置的立柱,立柱由多个由上至下可拆卸连接的单元柱20组成,单元柱20可以为圆柱体或长方体,优选圆柱体,单元柱20的底部和顶部均固定连接设有螺栓孔的连接板201,相邻单元柱20通过螺栓连接,最底部的单元柱20与地梁101螺栓固定连接。

48.如图3、图4、图5所示,单元柱20的侧壁均布四个竖直贯穿单元柱20的开槽202,开槽202的侧壁竖直对称固定连接挡块203,单元柱20具有沿竖直方向贯穿单元柱20的滑道204,滑道204里滑动连接充气滑块50,充气滑块50内设置下端开口的空腔501,腔体开口端密封固定连接折叠气囊502,折叠气囊502的底部设有进气孔5021,折叠气囊502上端与空腔501连通,折叠气囊502下端封闭,折叠气囊502的下端与最下方的单元柱20底部的连接板201固定连接,充气滑块50上水平设置锥型孔503,锥型孔503的大端与空腔501连通,锥型孔503的小端与一个开槽202连通,锥型孔503的小端与进气杆302位于第一条形气囊40外的一端外壁密封滑动配合,锥型孔503内设置与锥型孔503配合的锥型块504,充气滑块50内设置第二压簧505,第二压簧505的一端与锥型块504的大端连接,第二压簧505的另一端与充充气滑块50连接,锥型孔503的小端所在的充气滑块50侧壁上竖直设置楔形槽506,楔形槽506

的上端为大端,楔形槽506的大端贯穿充气滑块50的上表面,楔形槽506的下端与锥型孔503的小端连通。

49.如图1、图6所示,墙体单元包括多个气囊组和用于将多个气囊组连接的防水拉链402,气囊组包括多个具有独立内腔的第一条形气囊40,相邻第一条形气囊40的外壁固定连接,防水拉链402与两端的第一条形气囊40的外壁固定连接,第一条形气囊40的一端固定连接第一连接柱301,第一条形气囊40的另一端固定连接第二连接柱305,第一连接柱301的一端沿第一条形气囊40的轴线伸入第一条形气囊40内,第一连接柱301的另一端的侧壁上设置与挡块203配合的环形槽3011,第一连接柱301具有沿第一连接柱301的轴线方向贯穿第一连接柱301的中空通道3012,中空通道3012内滑动连接进气杆302,进气杆302长度大于第一连接柱301的长度,进气杆302沿中空通道3012贯穿第一连接柱301使进气杆302的两端均位于第一连接柱301外,进气杆302位于第一条形气囊40外部的一端固定连接挡环304,挡环304与第一连接柱301之间设置第一压簧303,第一压簧303的一端与挡环304固定连接,第一压簧303的另一端与第一连接柱301的端面固定连接,进气杆302内设置进气通道3021,进气杆302位于第一条形气囊40外的一端的侧壁设置进气支孔3022将进气通道3021与第一条形气囊40的外部空间连通,进气通道3021的另一端与第一条形气囊40的内部空间连通,进气通道3021上设置仅许空气进入第一条形气囊40内腔的第一单向阀306,第一条形气囊40内设置拉索401,拉索401的一端与进气杆302的端面固定连接,拉索401的另一端与第一条形气囊40固定连接,第二连接柱305的一端沿第一条形气囊40的轴线伸入第一条形气囊40内,第二连接柱305的另一端的侧壁上设置与挡块203配合的环形槽3011,第一条形气囊40上设置排气阀。

50.如图1所示,墙体单元上设置门洞70和窗洞80,门洞70上设置门帘701,窗洞80上设置窗帘801,门洞70和窗洞80均设置在气囊组靠近立柱的一端。

51.第一条形气囊40、第二条形气囊602和折叠气囊502均由涂有防水涂料的高强度涤纶丝网布制成,立柱、横梁601和地梁101均由轻质铝合金型材制成。

52.如图2、图7、图8、图9所示,屋顶单元包括横梁601和与横梁601配合的气膜组,横梁601呈工字钢结构使得横梁601两侧形成凹槽6011,气膜组包括多个相互连通的第二条形气囊602,横梁601的两端固定连接封板603,横梁601的凹槽6011内沿横梁601长度方向设置钢绳604,钢绳604的两端分别与横梁601两端的封板603固定连接,第二条形气囊602的两端均固定连接与钢绳604配合的挂钩6021,当第二条形气囊602两端的挂钩6021挂在钢绳604上时,第二条形气囊602的两端均嵌入横梁601的凹槽6011里,气膜组上设置充气阀和排气阀。

53.如图12所示,最下方的第一条形气囊40的底部固定连接连接布403,连接布403与地板102螺钉固定连接。

54.如图10所示,为在战时对房子内人员的有效保护,在单元柱20上竖直设置防护板插槽205,可在插槽内插入防弹板,拆掉部分单元柱20和气囊组,降低房子高度,在房子周围形成一圈防弹墙。

55.如图11所示,多根立柱可以组合成异性布局和进行隔断分区得到不同的房间单元,以满足不同的工作需要。

56.本实施例一种充气式多功能建筑的原理和有益效果为:

57.根据需要的建筑布局将地梁101与地面固定连接,再将底部的单元柱20在合适的

位置与地梁101固定连接,在地梁101上铺上地板102,此时折叠气囊502内腔里气体被放出,折叠气囊502处于收缩状态,充气滑块50位于最底部单元柱20的最下方,通过气管经进气孔5021将气源与折叠气囊502内腔连通。

58.根据需要的高度依次向上将单元柱20的各开槽202对其后螺栓固定连接,关闭各第一条形气囊40上的排气阀,将气囊组放入两立柱间对应的开槽202里使挡块203卡入环形槽3011,气囊组之间通过防水拉链402连接,此时第一条形气囊40里没有充入气体,第一条形气囊40处于收缩状态使拉索401处于松弛状态不受拉力作用,在第一压簧303的弹力下进气杆302位于第一条形气囊40外的一端伸入滑道204里并位于楔形槽506的正上方,将最下方的第一条形气囊40与地板102固定连接。

59.运行外部气源使对折叠气囊502内腔充气,折叠气囊502膨胀推动充气滑块50向上移动抵紧最下方的第一条形气囊40上的进气杆302的端部使进气杆302带动第一条形气囊40向上移动,这时在第二压簧505的弹力下锥型块504与锥型孔503贴合使气体无法向充气滑块50外部空间流动,由于最下方的第一条形气囊40与地板102固定板连接,其上的进气杆302向上移动的距离被限制,在楔形槽506的斜面的导向和推力作用下进气杆302逐渐缩回第一条形气囊40里,这时第一压簧303被压缩产生弹力,在充气滑块50移动到锥型孔503的小端与进气杆302的端部对其时,在第一压簧303的弹力下进气杆302的端部伸入锥型孔503内并推动锥形块克服第二压簧505的弹力向靠近空腔501的方向移动,锥形块移动使锥形块与锥型孔503之间产生缝隙,充气滑块50内腔的气体经由此缝隙再经由进气支孔3022进入进气通道3021流入第一条形气囊40内使第一条形气囊40膨胀,进气杆302插入锥型孔503里对充气滑块50进行限位使得充气滑块50无法继续向上移动。

60.当第一条形气囊40膨胀时,拉索401两端的固定点的距离慢慢扩大使拉索401逐渐张紧对进气杆302产生拉力使进气杆302向远离锥形块的方向移动,当第一条形气囊40膨胀到一定程度时,拉索401将进气杆302拉离开锥型孔503,第一条形气囊40充气结束,第一单向阀306防止气体流出第一条形气囊40外部,在第二压簧505的弹力下锥形块又再次与锥型孔503贴合,在气源的不断充气下折叠气囊502继续膨胀使充气滑块50在滑道204内继续向上移动依次对上方的第一条形气囊40充气,全部气囊组充气结束后形成建筑墙体。

61.将横梁601对应在立柱底部与立柱固定连接,将第二条形气囊602两端的挂钩6021挂在钢绳604上,然后对气膜组充气时气膜组膨胀形成屋顶,至此一个充气式多功能建筑形成。

62.当需要降低建筑的高度时,可以拆掉部分单元柱20和气囊组即可;当遇到攻击需要对建筑防护时,在防护板插槽205里插上防护板使建筑周围形成一圈防护墙,在战时起到对建筑内人员的有效保护。

63.与现有的快速充气建筑相比,本方案具有以下有益效果:

64.1.本方案的一种充气式多功能建筑,具有可以根据需要灵活布局设置和改变建筑的高低大小,具有满足不同工作和活动对场地与空间的需要。

65.2.本方案的一种充气式多功能建筑的墙体采用具有独立空间的气囊组合形成墙体,当某处墙体出现漏气时可以单独维修而不影响整体建筑的使用。

66.3.本方案的一种充气式多功能建筑可以选择不对墙体上部的第一条形气囊40充气,或打开墙体上部的某几条第一条形气囊40上的排气阀将其气体放掉,使墙体上部留有

连通建筑外部的空气通道起到加强空气流通作用,有利于存储物资和加强散热。

67.4.本方案的一种充气式多功能建筑的各组件拆卸方便、质量轻,放掉气体后气囊组合气膜组的体积大大减小,运输方便。

68.以上的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本技术要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1