高海拔地区增压补氧模块化人居建筑群的制作方法

1.本实用新型涉及高海拔地区增压补氧建筑技术领域,具体涉及一种高海拔地区增压补氧模块化人居建筑群。

背景技术:

2.高海拔地区常年低温严寒、空气稀薄、低大气压力和氧分量,地理气候环境恶劣,平原地区人群进入高海拔地区旅居或经济社会建设,大多都会出现心率加快、头昏头胀、体能下降、人体脱水等高原反应,危害了人员的工作效率和生活品质,严重时甚至对人体生理机能造成损伤。增压补氧是被证实能够有效解决人员高原反应的有效手段。目前,市面上常见的增压补氧技术产品空间有限,仅能一定程度上缓解高原反应,无法满足多人群长期生活、居住的需求。

技术实现要素:

3.本实用新型要解决的技术问题在于针对上述现有技术存在的不足,提供一种高海拔地区增压补氧模块化人居建筑群,该建筑群为更大空间规模、更高增压能力、更多人居功能、更加低成本运行的高海拔增压补氧建筑群,实现建筑群能源自给,满足多人群长期生活、居住,彻底解决高原反应的问题。

4.本实用新型为解决上述提出的技术问题所采用的技术方案为:

5.一种高海拔地区增压补氧模块化人居建筑群,所述建筑群采用模块化设计,包括若干标准舱、连接节点舱、连接走道舱、过渡舱、设备舱、集污舱、大跨度空间模块单元,各模块单元能够根据场地规模、功能需求和使用人员数量,进行平面方向和竖直方向的自由组拼和功能任意拓展,形成单层、双层以及多层的满足不同功能需求的建筑群空间布局;

6.所述标准舱用于居住、办公、会议、运动、医疗多种功能场景需求;所述连接节点舱与连接走道舱用于标准舱之间、标准舱与过渡舱之间、标准舱与大跨度空间之间的空间连通和人员交通;所述过渡舱用于建筑群室内外压力过渡和人员进出;所述设备舱内设有智能增压补氧系统,所述智能增压补氧系统用于控制建筑群自动增压、自动减压和自动稳压,并调节建筑群内关键人居环境指标至平原相当水平;所述集污舱用于收集和处理建筑群内污废物;所述大跨度空间用于满足多人群大型会议、大型集会、体育运动。

7.上述方案中,所述标准舱、连接节点舱、连接走道舱和过渡舱采用金属板材-骨架焊接加工成型或者玻璃钢整体浇筑成型工艺;结构形式为方形或者筒仓形。

8.上述方案中,所述标准舱包括由耐低温金属板和耐低温型金属骨架焊接构成的舱体,所述舱体用于承受5-100kpa内压;所述舱体整体喷涂有用于舱体保温的不燃保温材料,舱体金属板-骨架之间嵌入保温棉材料;所述舱体侧面和顶面开设若干承压气密窗,舱体与相邻模块单元连接侧的端板处安装有标准法兰,舱体底部安装有用于支撑舱体的若干可调节高度支腿。

9.上述方案中,所述过渡舱除具有标准舱特征以外,还包括用于建筑群室外压力过

渡和人员进出的承压气密门,所述承压气密门分为内门和外门,内门用于连接和连通建筑群室内,外门用于连接和连通建筑群室外;所述承压气密门包括门框、门板、铰链装置和密封锁具,所述门框与门板之间通过铰链装置连接,所述密封锁具包括安装于门框上的锁槽和安装于门板上的密封锁,所述门板位于门框的内侧,所述承压气密门向舱体内侧开启;所述门板外表面设有密封条槽口,所述密封条槽口内设有密封条;所述密封锁包括锁芯和油封,所述锁芯贯穿门板,所述门板内表面与锁芯连接处设有油封槽,所述油封套在锁芯上并位于油封槽内。

10.上述方案中,所述过渡舱内置多级自动增压减压程序,满足不同体质人群对于不同增减压速率需求;过渡舱设置按键式增压减压按键,用于简易直观地进行增减压;过渡舱设置按键式增减压暂停按键,增减压过程人体不适时可暂停增减压;过渡舱内门走道侧和门室外侧的顶部设置有若干多声音提示器和led显示屏,通过声光综合手段指引使用人员进出过渡舱;过渡舱外门采用电子门禁授权机制。

11.上述方案中,连接走道舱和连接节点舱具有标准舱特征以外,其通道数进行模块化设计,通过封板可分别快速切换为两通、三通、四通走道和两通、三通、四通节点,实现多向连接。

12.上述方案中,所述承压气密窗包括承压窗框、充气内压玻璃、法兰压条、密封圈和连接件;所述法兰压条安装于承压窗框的内侧,所述充气内压玻璃安装于法兰压条与承压窗框之间,所述密封圈安装于所述充气内压玻璃外侧面与承压窗框之间;所述法兰压条与承压窗框之间通过所述连接件固定连接,从而将充气内压玻璃与密封圈夹紧;所述充气内压玻璃包括两片间隔设置的平板玻璃以及填充于两片平板玻璃中间的高压气体,所述高压气体的气压高于室内气压5-100kpa。

13.上述方案中,在平面方向,相邻模块单元之间通过标准法兰和柔性气密连接相连;所述标准法兰安装于模块单元上,标准法兰之间通过柔性气密连接相连;所述柔性气密连接包括柔性气密布、对称安装于所述柔性气密布两侧的柔性标准法兰、密封圈;所述柔性标准法兰包括法兰盘、c字型翻边结构和压条;所述法兰盘用于连接标准法兰,所述密封圈设置于所述法兰盘与标准法兰的密封面;所述c字型翻边结构和压条用于固定所述柔性气密布,其中,c字型翻边结构的下边延伸至与所述法兰盘连接,c字型翻边结构的上边表面与压条之间铺设部分所述柔性气密布,且压条与c字型翻边结构的上边通过螺栓紧固连接;所述柔性标准法兰的法兰盘与标准法兰采用相互适配的内法兰形式。

14.上述方案中,在立面方向,通过单向脚柱和连接楔块连接上下两层模块单元的型钢立柱,以实现多层空间的固定与组合;所述单向脚柱包括脚柱调整杆和套装于脚柱调整杆上的脚柱限位器,单向脚柱的上下两端分别通过连接楔块与上下两层模块单元的型钢立柱连接,所述连接楔块嵌入型钢立柱内,脚柱调整杆的上下两端分别穿过连接楔块后通过所述脚柱限位器固定位置;最下层模块单元通过万向脚杯与地面连接,所述万向脚杯包括万向调节支撑盘、万向支撑盘固定器、地脚调整杆、调整杆限位器;所述地脚调整杆的下端通过球阀与万向调节支撑盘连接,地脚调整杆的上端通过连接楔块与模块单元的型钢立柱连接,所述连接楔块嵌入型钢立柱内,地脚调整杆的上端螺栓连接楔块后通过所述调整杆限位器固定位置;所述万向支撑盘固定器穿过地脚调整杆禁锢其下端球体,并通过螺栓固定安装于万向调节支撑盘上,实现万向调节支撑盘大角度连续调节功能,从高度、角度两个

层面满足复杂地形服役条件。

15.上述方案中,所述大跨度空间包括外部结构、中间结构、内部结构和支撑结构;所述外部结构是通过环绕所述中间结构的多个环状承力构件沿各自的轴向阵列而形成的自平衡结构体系,为主受力结构;所述中间结构固定安装于外部结构内,中间结构通过若干中间结构单元装配而成,为大空间的保温围护结构,并传递高内部压力;所述内部结构贴靠于中间结构内,确保大空间的高气密性;内部结构采用气密性高的整张气膜式结构,大空间未加压时,内部结构能够与中间结构脱开,大空间加压后,压力使内部结构紧贴中间结构;所述外部结构整体安装于所述支撑结构上,外部结构不与地面接触,所述支撑结构安装于地面,支撑结构可调节高度自适应场地。

16.上述方案中,所述智能增压补氧系统包括用于监测建筑群内部空气质量参数的监控单元、用于对建筑群进行增压补氧的空气加压单元、以及与监控单元和空气加压单元电连接的控制单元,空气加压单元包括第一空气加压机构和第二空气加压机构,第一空气加压机构包括鼓风机以及与其连接的稳压罐,第二空气加压机构包括空气压缩机以及与其连接的空气储罐,稳压罐和空气储罐均通过对应的管道与建筑群的进气口连通,控制单元根据监控单元得到的参数,来对空气加压单元进行控制,控制第一空气加压机构和第二空气加压机构是否工作。

17.上述方案中,所述监控单元包括位于建筑群内的温度传感器、湿度传感器、压力传感器、氧气浓度测量仪以及二氧化碳浓度测量仪。

18.上述方案中,所述控制单元为plc自动控制系统,所述plc自动控制系统采用集中监控-分散控制的集散控制架构(dcs),由1个主站和若干分站组成工业级控制网络,主站采用双plc组成冗余系统,对设备舱内设备进行监控,分站采用单plc,对各标准舱和过渡舱进行监控,每个监控站均配有人机交互触摸屏hmi,整个plc系统具备加减压过程控制、流程显示、设备运行状态监控,故障检测及报警功能。

19.上述方案中,所述建筑群还包括能源组织系统,所述能源组织系统包括厂外电源、ups 不间断电源系统、风能-光伏-储能分布式电源系统、空气余热回收系统;其中,所述风能

‑ꢀ

光伏-储能分布式电源系统包括安装在建筑群顶部的光伏阵列、风能发电机和位于建筑群内的大容量锂电池组,白天通过所述光伏阵列为建筑群提供能源,夜间通过风能发电机为建筑群提供能源,风能和光伏多余电能储存至所述大容量锂电池组中,用于少风和阴雨天气时维持建筑群正常能源供给;所述ups不间断电源系统维持建筑群智能增压补氧系统和安防系统运行不低于16小时,维持人群正常居住、生活不低于16小时;所述空气余热回收系统的第一循环水通道与空气压缩机的冷却水通道连接以回收热量,空气余热回收系统的第二循环水通道与生活用水设备连通以提供热水。

20.上述方案中,所述建筑群还包括综合储能系统,所述综合储能系统包括压缩空气储能机构、电池储能机构以及储热储能机构,其中,所述压缩空气储能机构通过所述空气压缩机以及与其连接的空气储罐组成;所述电池储能机构包括蓄电池组;储热储能机构包括与空气压缩机连接的空气余热回收系统以及与其连接的热水储罐;热水储罐与高海拔地区密闭建筑群的热水供应系统连接以对高海拔地区密闭建筑群提供生活热水,蓄电池组与高海拔地区密闭建筑群的用电设备电连接,空气储罐与高海拔地区密闭建筑群的进气管道连接。

21.上述方案中,所述建筑群还包括正压室废气排放系统,所述正压室废气排放系统包括用于高海拔地区密闭建筑群卫生间空气净化的自循环空气处理装置、用于监测高海拔地区密闭建筑群卫生间空气质量的环境监测装置、以及与自循环空气处理装置和环境监测装置电连接的控制器,其中,所述自循环空气处理装置和环境监测装置均安装于高海拔地区密闭建筑群卫生间内,所述高海拔地区密闭建筑群卫生间设置有排气口,排气口上安装有排气管道,排气管道上安装有换气风扇和密封阀。

22.上述方案中,所述建筑群还包括正压室污水排放系统,所述正压室污水排放系统包括用于储存无刺激性气味废水的末端水收集器、用于防止管网内臭气反逸的水封装置、用来隔断室内外气体压力以保证室内压力不外泄的排水隔膜阀、用于将室内污水排出正压环境的排水管网、以及用于给排水隔膜阀充气的充气系统,其中,所述水封装置位于末端水收集器的出水口处,排水管网与水封装置的出水端连接,排水隔膜阀安装于水封装置出水端处的排水管网上,充气系统与排水隔膜阀的进气口连通。

23.上述方案中,所述建筑群还包括安防系统,所述安防系统包括人流统计系统、监控系统、对讲系统和报警系统;所述人流统计系统设置于所述过渡舱,实时统计进入舱体人数和期间总人数;所述监控系统包括安装在标准舱、连接节点舱、连接走道舱、过渡舱、大跨度空间各舱体顶部的摄像终端和设置在设备舱的网络硬盘和监控主机,用于建筑群各关键部位的实时监控和监控回看;所述对讲系统包括设置于建筑群内的若干多路对讲器和紧急按键,使用人员可多点通讯求助;所述报警系统包括设置在标准舱、连接节点舱、连接走道舱、过渡舱、大跨度空间各舱体顶部的消防报警装置,用于舱体内非正常产生的烟雾及可能的火灾报警,还包括设置在标准舱、连接节点舱、连接走道舱、过渡舱、大跨度空间各舱体内的多参数监测仪表,用于舱体内部二氧化碳浓度、氧气浓度、压差、温度、湿度各参数超出设定限值时的报警,报警采用声音报警和显示屏图像报警方式。

24.本实用新型的有益效果在于:

25.1、高海拔地区增压补氧模块化人居建筑群采用模块化设计,各模块单元能够根据场地规模、功能需求和使用人员数量,进行平面方向和竖直方向的自由组拼和功能任意拓展,形成单层、双层以及多层的满足不同功能需求的建筑群空间布局,满足更大空间规模、更高增压能力、更多人居功能、更加低成本运行的设计需求。

26.2、同一平面内的相邻模块单元之间的密封连接结构采用柔性气密连接,相比于刚性气密连接,柔性气密连接可以协调承压空间安装过程中的偏差以及整体加压后的变形,释放由于安装偏差以及承压空间加压对连接节点带来的附加内力,更安全合理,可以满足复杂地形的需求。柔性气密连接通过c字型翻边设计,解决固定柔性气密布时螺栓孔漏气问题,使得连接结构的气密性好,易于实现增减压;同时通过内法兰设计将舱体底部安装改为舱体内部安装,解决了舱体底部安装空间不足的问题。最下层模块单元通过万向脚杯与地面连接,保证了建筑群中的标准舱、连接走道舱、连接节点舱、过渡舱的组合均可满足上下高度差高达30厘米的复杂地形条件。上下两层模块单元之间通过单向脚柱连接,在不变更顶部吊钩连接以及底部脚座连接形式基础上,保证了建筑群中多层模块单元之间的稳固连接,并兼具施工便捷、拆卸方便的优点。

27.3、大空间结构体系新颖,层次分明,内、中、外部结构形成了自平衡受力体系,仅构件自重传递给支撑结构,受力明确,能够承受较大内压,充分发挥了结构材料性能,绿色低

碳。其中,外部结构和中间结构分别采用环状承力构件和条带状单元/板块单元装配而成,在无大型设备辅助的高海拔地区,可以通过小型器械和人力实现搬运和现场装配。内部结构采用整张气膜式结构,确保大空间结构的高气密性。本实用新型提出的大空间结构解决了高海拔地区大空间结构难以承受较大内压问题,同时还确保了大空间结构的高气密性,可以实现对高海拔地区大空间公共建筑的增压补氧,满足进藏人群在高原地区开展剧烈运动、大型会议等需求。

28.4、本实用新型提出的智能增压补氧系统,空气加压单元包括第一空气加压机构和第二空气加压机构,当其中一空气加压机构出现故障时,另一空气加压机构还可正常工作,保证了高海拔地区密闭建筑群内正常增压补氧,提高了系统的可靠性。另外,空气储罐一方面可以储能,另一方面在紧急情况(停电时)下可作为气源对高海拔地区密闭建筑群进行补氧增压。通过智能增压补氧系统将高海拔地区大气压力、氧气浓度、环境温湿度等关键人居指标调节至平原相当水平,为高海拔地区人群提供长期舒适的人居环境,解决高原反应问题。

29.5、本实用新型建筑群可独立使用绿色能源系统,也可接入厂外市电,电源供应稳定可靠。同时,本实用新型建筑群还设置综合储能系统,利用压缩空气储能部分原理,当电价低谷或可再生能源发电量较大时,利用空气压缩机压缩空气并储存起来,外部电力不足或电价峰值时,压缩空气直接用于密闭空间供气,相比传统的压缩空气储能,效率更高。同时,对空气压缩中的余热进行回收,用于冬季供暖和生活热水,解决了冬季供暖的问题;密闭建筑群生活用电主要通过蓄电池提供,较好的解决了储能问题。

30.6、本实用新型提出的高海拔地区正压室废气排放系统,在实现空气净化的同时,可保证卫生间内压力正常。本实用新型提出的高海拔地区正压室污水排放系统,通过设置排水隔膜阀,保证了在正压环境下污水的顺利排放,同时使污水系统的有害气体不会反逸至房间,保证了空气质量。

31.7、本实用新型建筑群具有安全冗余性设计和人体工程学设计,能够充分保障人员的安全性及舒适度。

附图说明

32.下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:

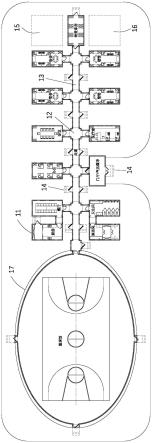

33.图1是本实用新型高海拔地区增压补氧模块化人居建筑群的整体结构示意图;

34.图2是建筑群的标准舱的结构示意图;

35.图3是建筑群的过渡舱的结构示意图;

36.图4是建筑群的连接走道舱的结构图,其中,(4a)为两通走道舱,(4b)为三通走道舱,(4c)为四通走道舱;

37.图5是建筑群的连接节点舱的结构图,其中,(5a)为两通连接节点舱,(5b)为三通连接节点舱,(5c)为四通连接节点舱;

38.图6是建筑群的承压气密窗的结构图;

39.图7是建筑群的承压气密门的结构图(开门锁芯状态);

40.图8是建筑群的承压气密门的结构图(关门锁芯状态);

41.图9是图7-8所示承压气密门的密封条的结构示意图;

42.图10是建筑群的柔性气密连接的结构图;

43.图11是图10所示柔性气密连接与标准法兰的连接示意图;

44.图12是建筑群的万向脚杯的结构示意图;

45.图13是图12所示万向脚杯与模块单元的连接示意图;

46.图14是建筑群的单向脚柱的结构示意图;

47.图15是图14所示单向脚柱与模块单元的连接示意图;

48.图16是建筑群的大跨度空间(外部结构为张弦梁式)的结构示意图;

49.图17是建筑群的大跨度空间(外部结构为桁架式)的结构示意图;

50.图18是建筑群的大跨度空间(外部结构为网架式)的结构示意图;

51.图19是建筑群的大跨度空间(外部结构为网壳式)的结构示意图;

52.图20是建筑群的智能增压补氧系统的结构框图;

53.图21是建筑群的正压室废气排放系统的结构示意图;

54.图22是图21所示正压室废气排放系统中自循环空气处理装置的结构示意图;

55.图23是建筑群的正压室污水排放系统的俯视结构示意图;

56.图24是建筑群的正压室污水排放系统的侧视结构示意图;

57.图25是正压室污水排放系统中排水隔膜阀和水封装置连接的细节放大示意图。

58.图中:11、标准舱;111、型钢立柱;12、连接节点舱;13、连接走道舱;14、过渡舱;15、设备舱;16、集污舱;17、大跨度空间;171、外部结构;172、中间结构;173、内部结构;174、支撑结构;

59.20、承压气密窗;21、承压窗框;211、基准框;212、密封框;22、充气内压玻璃; 221、平板玻璃;222、高压气体;23、法兰压条;24、密封圈;25、连接件;

60.30、承压气密门;31、承压门框;32、门板;321、密封条槽口;322、油封槽;33、铰链装置;331、铰链连接板;332、铰链支撑板;333、转轴;34、密封锁具;341、锁槽; 342、密封锁;3421、内侧把手;3422、外侧把手;3423、锁芯;3424、油封;343、锁舌; 35、密封条;351、主翼;352、侧翼;353、空腔;

61.40、连接楔块;50、标准法兰;60、柔性气密连接;61、柔性气密布;62、柔性连接法兰;621、法兰盘;622、c字型翻边结构;623、压条;63、密封圈;70、万向脚杯;71、万向调节支撑盘;72、万向支撑盘固定器;73、地脚调整杆;74、调整杆限位器;80、单向脚柱;81、脚柱调整杆;82、脚柱限位器;

62.200、智能增压补氧系统;201、鼓风机;202、稳压罐;203、空气压缩机;204、空气储罐;205、电磁阀;206、第一调节阀;207、第二调节阀;208、过滤器;209、控制单元;210、监控单元;

63.300、正压室废气排放系统;310、高海拔地区密闭建筑群卫生间;320、自循环空气处理装置;3201、第一过滤装置;3202、氧化吸附装置;3203、第二过滤装置;3204、离心风机;3205、壳体;330、环境监测装置;340、控制器;350、排气管道;360、换气风扇;370、密封阀;380、供给系统;

64.400、正压室污水排放系统;401、末端水收集器;402、排水隔膜阀;403、排水管网; 404、水封装置;405、阀门控制器;406、真空泵站;407、液位测量计;408、进气电磁阀。

具体实施方式

65.为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本实用新型的具体实施方式。

66.如图1所示,为本实用新型实施例提供的一种高海拔地区增压补氧模块化人居建筑群,建筑群采用模块化设计,包括若干标准舱11、连接节点舱12、连接走道舱13、过渡舱14、设备舱15、集污舱16、大跨度空间17模块单元,各模块单元能够根据场地规模、功能需求和使用人员数量,进行平面方向和竖直方向的自由组拼和功能任意拓展,形成单层、双层以及多层的满足不同功能需求的建筑群空间布局。其中,标准舱11用于居住、办公、会议、运动、医疗等多种功能场景需求。连接节点舱12与连接走道舱13用于标准舱11之间、标准舱11与过渡舱14之间、标准舱11与大跨度空间17之间的空间连通和人员交通。过渡舱14用于建筑群室内外压力过渡和人员进出。设备舱15内设有智能增压补氧系统200,智能增压补氧系统200用于控制建筑群自动增压、自动减压和自动稳压,并调节建筑群内关键人居环境指标至平原相当水平。集污舱16用于收集和处理建筑群内生活污水和粪便等污废物。大跨度空间17用于满足多人群大型会议、大型集会、体育运动。

67.进一步优化,标准舱11、连接节点舱12、连接走道舱13和过渡舱14采用金属板材

‑ꢀ

骨架焊接加工成型或者玻璃钢整体浇筑成型工艺;结构形式为方形或者筒仓形。其中,如图2所示,标准舱11包括由3mm-6mm厚的耐低温金属板和100mm-200mm厚的耐低温型金属骨架焊接构成的舱体,舱体能够承受5-100kpa内压。舱体整体喷涂有用于舱体保温的 1cm-3cm的不燃保温材料,舱体金属板-骨架之间嵌入3-7cm保温棉材料。舱体侧面和顶面开设若干用于采光、透光的承压气密窗20,舱体与相邻模块单元连接侧的端板处安装有标准法兰50,舱体底部安装有用于支撑舱体的若干可调节高度支腿,舱体顶部安装有用于吊装转运的若干吊耳,舱体端板上安装有用于连接外部管线的开孔,舱体骨架之间焊接有用于安装装饰板材的金属骨架。

68.进一步优化,如图3所示,过渡舱14除具有标准舱11特征以外,还包括用于建筑群室外压力过渡和人员进出的承压气密门30,承压气密门30分为内门和外门,内门用于连接和连通建筑群室内,外门用于连接和连通建筑群室外。

69.进一步优化,连接走道舱13和连接节点舱12具有标准舱11特征以外,其通道数进行模块化设计,连接走道舱13通过封板可快速切换为两通、三通、四通走道,如图4所示;连接节点舱12通过封板可快速切换为两通、三通、四通节点,如图5所示,实现多向连接。

70.进一步优化,集污舱16除具有标准舱11特征以外,还包括废水提升系统、真空马桶系统或焚烧马桶系统或集成厕所系统以及管路。

71.进一步优化,如图6所示,承压气密窗20包括承压窗框21、充气内压玻璃22、法兰压条23、密封圈24和连接件25;法兰压条23安装于承压窗框21的内侧,充气内压玻璃 22安装于法兰压条23与承压窗框21之间,密封圈24安装于充气内压玻璃22外侧面与承压窗框21之间;法兰压条23与承压窗框21之间通过连接件25固定连接,从而将充气内压玻璃22与密封圈24夹紧,起到初步预紧密封作用,利用室内气压和密封圈24的共同作用,压缩密封圈24,提高窗户在承压环境下的气密性能。需要说明的是,内侧指靠近室内的一侧,外侧指靠近室外的一侧。承压窗框21的横截面呈l形,包括一体成型的基准框 211和密封框212,其中,基准框211位于充气内压玻璃22的外圈,密封框212位于基准框211的外侧、覆盖于充气内压玻

璃22的外侧面;法兰压条23位于基准框211内侧、覆盖于充气内压玻璃22的内侧面。承压窗框21与法兰压条23的横截面呈u形,充气内压玻璃22内嵌于u形槽中。密封框212的内侧面开设有密封圈24的安装槽,密封圈24安装于安装槽内。充气内压玻璃22包括两片间隔设置的平板玻璃221以及填充于两片平板玻璃221中间的高压气体222,高压气体222的气压高于室内气压5-100kpa,形成预应力气体夹层,通过玻璃内部预应力抵消部分外部压力,从而实现大面积玻璃高承压性能,且具有较好的透光保温效果。

72.进一步优化,如图7-9所示,承压气密门30包括承压门框31、门板32、铰链装置33 和密封锁具34,承压门框31与门板32之间通过铰链装置33实现转动连接,通过密封锁具34实现锁紧。门板32位于承压门框31的内侧,气密门向舱体内侧开启。门板32外表面设有密封条槽口321,密封条槽口321内设有密封条35。密封锁具34包括安装于承压门框31上的锁槽341和安装于门板32上的密封锁342,其中,密封锁342包括内侧把手3421、外侧把手3422、锁芯3423和油封3424,锁芯3423贯穿门板32,门板32内表面与锁芯3423 连接处设有油封槽322,油封3424套在锁芯3423上并位于油封槽322内,油封3424为环状,油封3424内圈直径与锁芯3423直径相同,油封3424外圈直径与油封槽322直径相同。内侧把手3421和外侧把手3422分别安装于锁芯3423的内端和外端,外侧把手3422上设有与锁槽341适配的锁舌343。承压气密门通过密封锁342与承压门框31预紧,挤压密封条35,达到整体密封效果;通过在锁芯3423上设置油封3424进一步保证密封锁342的局部密封效果,可用于高海拔地区增压补氧建筑的密闭保压和人员进出带压环境。铰链装置 33包括铰链连接板331、铰链支撑板332和转轴333,铰链连接板331安装于承压门框31 上,铰链支撑板332安装于门板32上,铰链连接板331和铰链支撑板332上设有用于转轴 333穿过的腰圆孔,铰链连接板331与铰链支撑板332通过转轴333连接,且转轴333可以在腰圆孔中沿内外方向移动。设置腰圆孔的优点在于,当舱体内外存在压差时,门板32 不受铰链装置33的约束,可以在压力作用下向承压门框31侧平动,挤压密封条35,达到密封效果。密封条35外侧面设有主翼351和侧翼352,主翼351为弧面,侧翼352为设置于弧面旁的凸起,在门板32推力作用下,主翼351和侧翼352同时挤压承压门框31,在主翼351和侧翼352之间形成空腔353,加压过程中,空腔353起到缓冲区的作用,密封效果更好。

73.进一步优化,在平面方向,相邻模块单元(标准舱11、连接节点舱12、连接走道舱 13、过渡舱14、大跨度空间17)之间通过标准法兰50和柔性气密连接60相连,标准法兰 50安装于模块单元上,标准法兰50之间通过柔性气密连接60相连。如图10-11所示,柔性气密连接60包括柔性气密布61、对称安装于柔性气密布61两侧的柔性连接法兰62、密封圈63;柔性连接法兰62包括法兰盘621、c字型翻边结构622和压条623;法兰盘621 用于连接标准法兰50,密封圈63设置于法兰盘621与标准法兰50的密封面;c字型翻边结构622和压条623用于固定柔性气密布61,其中,c字型翻边结构622的下边延伸至与法兰盘621连接,c字型翻边结构622的上边表面与压条623之间铺设部分柔性气密布61,且压条623与c字型翻边结构622的上边通过螺栓紧固连接。柔性连接法兰62的法兰盘 621与标准法兰50采用相互适配的内法兰形式。同一平面内的相邻模块单元之间的密封连接结构采用柔性气密连接60,相比于刚性气密连接,柔性气密连接60可以协调承压空间安装过程中的偏差以及整体加压后的变形,释放由于安装偏差以及承压空间加压对连接节点带来的附加内力,更安全合理,可以满足复杂地形的需求。柔性气密连接60通过c字型翻边设计,解决固定柔性气密布61时螺栓孔

漏气问题,使得连接结构的气密性好,易于实现增减压。同时通过内法兰设计将舱体底部安装改为舱体内部安装,解决了舱体底部安装空间不足的问题。

74.进一步优化,在立面方向,通过单向脚柱80和连接楔块40连接上下两层模块单元的型钢立柱111,以实现多层空间的固定与组合。最下层模块单元通过万向脚杯70与地面连接。

75.如图12-13所示,万向脚杯70包括万向调节支撑盘71、万向支撑盘固定器72、地脚调整杆73、调整杆限位器74;地脚调整杆73的下端通过球阀与万向调节支撑盘71连接,地脚调整杆73的上端通过连接楔块40与模块单元的型钢立柱111连接,连接楔块40嵌入型钢立柱111内,地脚调整杆73的上端螺栓连接楔块40后通过调整杆限位器74固定位置 (即螺栓式连接),调整杆限位器74的行程为350mm。万向支撑盘固定器72穿过地脚调整杆73禁锢其下端球体,并通过螺栓固定安装于万向调节支撑盘71上,实现万向调节支撑盘71大角度连续调节功能,从高度、角度两个层面满足复杂地形服役条件。最下层模块单元通过万向脚杯70与地面连接,保证了建筑群中的标准舱11、连接走道舱13、连接节点舱12、过渡舱14的组合均可满足上下高度差高达30厘米的复杂地形条件。

76.如图14-15所示,单向脚柱80包括脚柱调整杆81和套装于脚柱调整杆81上的脚柱限位器82,单向脚柱80的上下两端分别通过连接楔块40与上下两层模块单元的型钢立柱111 连接,连接楔块40嵌入型钢立柱111内,脚柱调整杆81的上下两端分别穿过连接楔块40 后通过脚柱限位器82固定位置。上下两层模块单元之间通过单向脚柱80连接,在不变更顶部吊钩连接以及底部脚座连接形式基础上,保证了建筑群中多层之间的稳固连接,并兼具施工便捷、拆卸方便的优点。采用这种连接形式,可以根据用户需求,实现各种立面空间组合形式。

77.进一步优化,大跨度空间17包括外部结构171、中间结构172、内部结构173和支撑结构174。外部结构171是通过环绕中间结构172的多个环状承力构件沿各自的轴向阵列而形成的自平衡结构体系,为主受力结构。中间结构172固定安装于外部结构171内,中间结构172通过若干中间结构172单元装配而成,为大空间的保温围护结构,并传递高内部压力。内部结构173贴靠于中间结构172内,确保大空间的高气密性。内部结构173采用气密性高的整张气膜式结构,大空间未加压时,内部结构173能够与中间结构172脱开,大空间加压后,压力使内部结构173紧贴中间结构172。外部结构171整体安装于支撑结构174上,外部结构171不与地面接触,支撑结构174安装于地面,支撑结构174可调节高度自适应场地。外部结构171、中间结构172和内部结构173围成的大空间形状包括箱形、球形、椭球形、任意曲率的空间曲面,箱形空间长不小于10米、宽不小于10米、高不低于5米,球形空间直径不小于10米,椭球形空间和空间曲面的长轴和短轴半径不小于 10米、极轴半径不低于5米。对于箱形空间,多个环状承力构件包括轴线分别与中间结构 172的长、宽、高平行的三种环状承力构件;对于球形空间,多个环状承力构件包括轴线通过球心或与赤道平面平行的两种环状承力构件;对于椭球形空间和空间曲面,多个环状承力构件包括轴线与中间结构172的长轴、短轴平行的两种环状承力构件。环状承力构件的结构形式为张弦梁(如图16所示)、桁架(如图17所示)、网架(如图18所示)、网壳 (如图19所示)或框架,材料采用高强度材料。中间结构172单元采用模块化设计,包括主体结构,主体结构边缘设置相互适配的公母槽口或洞口,主体结构之间通过公母槽口或洞口实现紧密拼接。内部结构173的膜材采用玻璃纤维

布、塑料薄膜或金属织物与涂料构成的复合材料。支撑结构174具体采用万向脚杯70的结构形式。

78.进一步优化,如图20所示,智能增压补氧系统200包括用于监测高海拔地区密闭建筑群内部空气质量参数的监控单元210、用于对高海拔地区密闭建筑群进行增压补氧的空气加压单元、以及与监控单元210和空气加压单元电连接的控制单元209,空气加压单元包括第一空气加压机构和第二空气加压机构,第一空气加压机构包括鼓风机201以及与其连接的稳压罐202,第二空气加压机构包括空气压缩机203以及与其连接的空气储罐204,稳压罐202和空气储罐204均通过对应的管道与高海拔地区密闭建筑群的进气口连通,控制单元209根据监控单元210得到的参数,来对空气加压单元进行控制,控制第一空气加压机构和第二空气加压机构是否工作。空气储罐204可连接多台空气压缩机203,以更快地将空气储罐204中的容量存储满。因鼓风机201直接对高海拔地区密闭建筑群进行加压时,其压力不稳定,因此设置稳压罐202对空气进行缓冲和稳压。稳压罐202的容量远小于空气储罐204的容量。空气储罐204将空气压缩机203压缩的空气存储起来后,因空气储罐的容量很大,因此,空气压缩机203在一段时间不需要工作,通过空气储罐204缓慢向高海拔地区密闭建筑群进行增压补氧。空气储罐204储存的空气应满足高海拔地区密闭建筑群内预设人数(预设人数至少为两个)在24小时内的呼吸要求。通常来说,空气储罐 204的容积大于20m3,稳压罐202的容积大于1m3。稳压罐202和空气储罐204出口处的管道上均安装有用于对空气进行过滤的过滤器208。稳压罐202和空气储罐204也可共用一过滤器208,也可稳压罐202和空气储罐204分别设置一过滤器208。本实施例中,通过设置过滤器208对空气进行过滤,提高了空气质量。稳压罐202和空气储罐204出口处的管道上均安装有并联设置的第一流量调节装置和第二流量调节装置;第一流量调节装置包括串联设置的电磁阀205和第一调节阀206,第二流量调节装置包括第二调节阀207。当第一流量调节装置或第二流量调节装置出现故障时,可启动第二流量调节装置或第一流量调节装置,即流量调节装置均冗余,发生问题时启用备用阀门。监控单元210包括位于高海拔地区密闭建筑群内的温度传感器、湿度传感器、压力传感器、氧气浓度测量仪以及二氧化碳浓度测量仪,从而分别监测高海拔地区密闭建筑群内温度、湿度、压力、氧气浓度和二氧化碳浓度,监控单元210监控的参数发送至控制单元209。本高海拔地区密闭建筑群智能增压补氧系统还包括与控制单元209、第一流量调节装置和第二流量调节装置电连接的备用电源单元。

79.智能增压补氧系统的工作过程:通过监控单元210实时获取当前高海拔地区密闭建筑群内的压力值、氧气浓度值和二氧化碳浓度值;当压力值、氧气浓度值和二氧化碳浓度值三个指标中一个不满足预设条件时,控制单元209控制第一空气加压机构和/或第二空气加压机构对高海拔地区密闭建筑群内进行增压补氧;当压力值、氧气浓度值和二氧化碳浓度值三个指标均满足预设条件时,控制单元209控制第一空气加压机构和第二空气加压机构与高海拔地区密闭建筑群的进气口连通管道上的阀门关闭(此时,高海拔地区密闭建筑群内部的新风系统以低功率运行以降低系统能耗)。

80.本实施例提出的智能增压补氧系统,空气加压单元包括第一空气加压机构和第二空气加压机构,当其中一空气加压机构出现故障时,另一空气加压机构还可正常工作,保证了高海拔地区密闭建筑群内正常增压补氧。另外,空气储罐204一方面可以储能(提前利用空气压缩机203将空气压缩,在断电时缓慢释放空气储罐204中空气),另一方面在紧急情况

(停电时)下可作为气源对高海拔地区密闭建筑群进行补氧增压。本智能增压补氧系统,具有工作可靠以及容易实现的优点。建筑群内过渡舱14与标准舱11、连接节点舱12、连接走道舱13大跨度空间17通过内外气密门进行压力分区,标准舱11、连接节点舱12、连接走道舱13和大跨度空间17的压力可内部连通,也可分区设置,建筑群内压力在 5kpa~100kpa区间可调,建筑群内压力增减压速率在0kpa/min~25kpa/min区间可调。建筑群内关键人居环境指标可调节至平原相当水平,氧气浓度20%~21%,二氧化碳浓度 0.04%~1%,环境温度18,℃~环22境℃相对湿度40%~60%。

81.进一步优化,控制单元209为plc自动控制系统,plc自动控制系统采用集中监控

‑ꢀ

分散控制的集散控制架构(dcs),由1个主站和若干分站组成工业级控制网络,主站采用双plc组成冗余系统,对设备舱15内设备等进行监控,分站采用单plc,对各标准舱11 和过渡舱14进行监控,每个监控站均配有人机交互触摸屏hmi,整个plc系统具备加减压过程控制、流程显示、设备运行状态监控,故障检测及报警等功能。

82.进一步优化,建筑群还包括能源组织系统,能源组织系统包括厂外电源、ups不间断电源系统、风能-光伏-储能分布式电源系统、空气余热回收系统。其中,风能-光伏-储能分布式电源系统包括安装在建筑群顶部的光伏阵列、风能发电机和位于建筑群内的大容量锂电池组,白天通过光伏阵列为建筑群提供能源,夜间通过风能发电机为建筑群提供能源,风能和光伏多余电能储存至大容量锂电池组中,用于少风和阴雨天气时维持建筑群正常能源供给;ups不间断电源系统维持建筑群智能增压补氧系统和安防系统运行不低于16小时,维持人群正常居住、生活不低于16小时;空气余热回收系统的第一循环水通道与空气压缩机203的冷却水通道连接以回收热量,空气余热回收系统的第二循环水通道与生活用水设备连通以提供热水。建筑群可独立使用绿色能源系统,也可接入厂外市电,电源供应稳定可靠。

83.进一步优化,建筑群还包括综合储能系统,综合储能系统包括压缩空气储能机构、电池储能机构以及储热储能机构,其中,压缩空气储能机构由空气压缩机203以及空气储罐 204构成,电池储能机构包括蓄电池组,储热储能机构包括所述空气余热回收系统以及与其连接的热水储罐。热水储罐与建筑群的热水供应系统连接以对建筑群提供生活热水。蓄电池组与高海拔地区密闭建筑群的用电设备电连接,空气储罐与高海拔地区密闭建筑群的进气管道连接。

84.综合储能系统的工作过程:当电价低谷或自备发电设备如太阳能发电、风能发电发电量较大时,启动空气压缩机203,通过空气储罐204储存压缩空气,同时空气余热回收系统回收空气压缩机203产生的余热,热水储罐内可用于生活用水和供暖用水,多余热水储存起来,同时对蓄电池组进行充电,存储电量。当电价高峰或外部电力不足时,利用空气储罐204中的压缩空气满足密闭建筑群增压补氧的需求,热水储罐内储存的热水满足舱体内供暖和生活热水需求,蓄电池组对外放电,满足密闭建筑群内生活用电需要。

85.进一步优化,建筑群还包括正压室废气排放系统300,如图21所示,正压室废气排放系统300包括用于高海拔地区密闭建筑群卫生间310空气净化的自循环空气处理装置320、用于监测高海拔地区密闭建筑群卫生间空气质量的环境监测装置330、以及与自循环空气处理装置320和环境监测装置330电连接的控制器340,其中,自循环空气处理装置320 和环境监测装置330均安装于高海拔地区密闭建筑群卫生间内,高海拔地区密闭建筑群卫

生间设置有排气口,排气口上安装有排气管道350,排气管道350上安装有换气风扇360 和密封阀370。如图22所示,自循环空气处理装置320包括壳体3205,壳体3205上设置有进风口和出风口,进风口至出风口方向依次设置有第一过滤装置3201、氧化吸附装置 3202以及第二过滤装置3203,第一过滤装置3201和第二过滤装置3203均为多孔介质,氧化吸附装置3202中喷洒有用于吸附废气(废气包括nh3、h2s和吲哚)并对其进行氧化的化学溶液,化学溶液包括酸液或碱液。氧化吸附装置3202包括导管,导管的第一端口朝向第一过滤装置3201的出口方向设置,导管的第二端口朝向第二过滤装置3203的入口方向设置,导管的第三端口与化学溶液的供给系统380连通。化学溶液的供给系统380向导管中喷吹溶液,从而对气体进行氧化反应,氧化气体中一些无法被吸附的有机物或其他刺激性气味。第一过滤装置3201和第二过滤装置3203均包括活性炭过滤层。自循环空气处理装置320还包括位于壳体3205内的负离子发生器。通过负离子发生器释放负氧离子,达到杀菌和净化空气的作用。壳体3205内还安装有离心风机3204,离心风机3204将室内空气抽入壳体3205中在壳体3205内进行净化处理,从而提高自循环空气处理装置320的换气效率。控制器还连接有报警器,当废气浓度超过预设阈值时,报警器报警以提示用户。

86.正压室废气排放系统300的工作原理:当室内环境中废气浓度到达预设阈值时,通过环境监测装置330进行报警并发出信号,同时驱动控制器340开启自循环空气处理装置320 对室内空气进行处理;当室内环境中的废气浓度下降到设定允许值时,关闭自循环空气处理装置320;当室内环境中废气浓度仍然超过预设阈值时同时自循环空气处理装置320工作时间超过预设时间时,由控制器340打开自循环空气处理装置320进行空气处理,同时将密封阀370和换气风扇360打开,则换气和处理废气同时进行,以此保证室内环境达到使用要求。正压室废气排放系统,在实现空气净化的同时,也可保证卫生间内压力正常,避免用户缺氧的情况发生。本正压室废气排放系统具有结构简单,便于设计与安装的优点。采用本正压室废气排放系统可保证空气停留时间长,流速小,并保证了空气处理效果。

87.进一步优化,建筑群还包括正压室污水排放系统400,如图23-24所示,正压室污水排放系统400包括用于储存无刺激性气味废水(主要为淋浴用水)的末端水收集器401、用于防止管网内臭气反逸的水封装置404、用来隔断室内外气体压力以保证室内压力不外泄的排水隔膜阀402、用于将室内污水排出正压环境的排水管网403(排水管网403中可设置储废水罐以存储污水)、以及用于给排水隔膜阀402充气的充气系统,其中,水封装置404位于末端水收集器401的出水口处,排水管网403与水封装置404的出水端连接,排水隔膜阀402安装于水封装置404出水端处的排水管网403上,充气系统与排水隔膜阀402 的进气口连通。末端水收集器401内部还安装有液位测量计407,以测量末端水收集器401 的液位信息。正压室污水排放系统还包括真空泵站406,充气系统包括三通管道,三通管道的第一端口与排水隔膜阀402的进气口连通,三通管道的第二端口经排气电磁阀与外部大气连通,三通管道的第三端口经进气电磁阀408与真空泵站406的排气口连通,真空泵站406的抽气口与排水管网403连通。真空泵站406用来产生管道的真空,一端接至排水管网403,另一端接至充气系统,利用排水管网403的负压给充气系统传递正压,保证排水隔膜阀402在正常情况下阀瓣关闭。通过真空泵站406对排水隔膜阀402充气,当真空泵站406对排水管网403进行抽真空时,真空泵站406的另一端将会产生比室外大气压更高的压力,充气系统一端接于真空泵站406的出口端,另一端接至排水隔膜阀402,从而用来给排水隔膜阀402提供关闭阀瓣的压

力。正压室污水排放系统400还包括与液位测量计407、排气电磁阀、进气电磁阀408和真空泵站406电连接的阀门控制器405。根据液位测量计407测得的数据,通过阀门控制器405实现自动对排水隔膜阀402开启和关闭的自动控制。如图25所示,水封装置404采用u型存水弯,u型存水弯入口处的高度大于出口处的高度,u型存水弯两侧的管道高度差(图3中为l3)为u型存水弯出口处至排水隔膜阀402距离(为图中的l1)的1/6~1/4。在对水封装置404充水的过程中,u型存水弯其右侧因为排水隔膜阀402关闭,存在l1+l2这一长度的空气,水封要克服这段空气压力,才能实现水封。因此,u型存水弯入口侧管道的高度要高于其出口侧的高度,其高度差要合理设置,从而保证水封效果。

88.正压室污水排放系统400的工作原理:当需要进行排水时,通过末端水收集器401的液位信号或者强制排水信号的信号输入,在阀门控制器405的作用下,控制充气系统的排气电磁阀开启,此时充气系统与室外联通,因室内的压力p1永远大于室外的压力p2,排水隔膜阀402将在室内正压的作用下打开,并且室内污水在室内正向压力的作用下通过管网排入真空泵站406;当经过一段时间排水后液位下降或者根据关闭排水的控制命令,充气系统的进气电磁阀408打开,因真空泵站406排气口的压力p3大于室内的压力p1,也大于室外的压力p2,此时排水隔膜阀402将在进气系统的压力作用下关闭,然后对水封装置404进行充水,保证水封完整的同时,保证正压室的压力不外泄,至此,系统在室内的正压作用下完成一次排水过程。本正压室污水排放系统通过设置排水隔膜阀402,保证了在正压环境下污水的顺利排放,同时使污水系统的有害气体不会反逸至房间,保证了空气质量。另外,本正压室污水排放系统具有结构简单、容易实现以及工作可靠的优点。

89.进一步优化,建筑群还包括安防系统,安防系统包括人流统计系统、监控系统、对讲系统和报警系统;人流统计系统设置于过渡舱14,实时统计进入舱体人数和期间总人数,可以实时计算出舱体内人群所需的总新风量进而通过plc控制舱体总进气量和总排气量,也可根据期间总进入舱体人数进行人均能源消耗统计分析;监控系统包括安装在标准舱、连接节点舱、连接走道舱、过渡舱、大跨度空间各舱体顶部的摄像终端和设置在设备舱的网络硬盘和监控主机组成,用于建筑群各关键部位的实时监控和监控回看;对讲系统包括设置于建筑群内的若干多路对讲器和紧急按键,使用人员在遇到操作问题和/或需要求助时,通过按下对讲器按键可与舱外管理人员进行对讲求助,通过按压紧急按键可将紧急求助信号发送至舱外管理人员,由管理人员针对具体情况采取针对性的处理措施;报警系统包括设置在标准舱、连接节点舱、连接走道舱、过渡舱、大跨度空间各舱体顶部的消防报警装置,用于舱体内非正常产生的烟雾及可能的火灾报警,还包括设置在标准舱、连接节点舱、连接走道舱、过渡舱、大跨度空间各舱体内的多参数监测仪表,用于舱体内部二氧化碳浓度、氧气浓度、压差、温度、湿度等参数超出设定限值时的报警,报警采用声音报警和显示屏图像报警方式。

90.本实用新型高海拔地区增压补氧模块化人居建筑群具有安全冗余性,包括:主从站 plc控制系统采用集散型环网架构,某主站或单一从站故障时,其余plc仍能独立正常工作,有效提供控制系统安全;设备房主站plc采用双cpu硬冗余,能够有效降低意外停机和有效防止数据丢失;plc控制系统主从站具备在线监控硬件和故障自诊断,能够有效及时发现并更换故障元器件;过渡舱14走道侧采用手动阀+电动阀,电动阀故障时可在走道侧手动进行过渡舱14泄压,用于紧急逃生;过渡舱14设置双压差传感器,能够有效避免传感器故障导

致无法采集压力数据;过渡舱14设置双人体红外感应探测器,能够有效避免人体红外感应探测器故障导致人员误检测,避免走道和室外的人员误压力操作;过渡舱 14外门采用电子门禁授权机制,能够有效避免非授权人员进入舱体进行误操作;过渡舱14 内外气密门设置位置传感器,能够有效避免未完全关闭气密门导致的增减压故障;过渡舱 14外门电子锁设置失电时常开,用于紧急逃生;各标准舱11设置独立的压差传感器、温湿度传感器、氧气浓度传感器和二氧化碳浓度传感器,建筑群传感器组能够自动识别判断并剔除无效的传感器数据,并采用平均值替代;各标准舱11设置独立安全泄压阀,能够有效避免建筑群内其他标准舱11安全泄压阀故障导致的建筑群过压。

91.本实用新型高海拔地区增压补氧模块化人居建筑群具有人体工程学设计,包括:过渡舱14内置多级自动增压减压程序,满足不同体质人群对于不同增减压速率需求。过渡舱 14设置按键式增压减压按键,用于简易直观地进行增减压。过渡舱14设置按键式增减压暂停按键,增减压过程人体不适时可暂停增减压。过渡舱14内门走道侧和门室外侧的顶部设置有若干多声音提示器和led显示屏,通过声光综合手段指引使用人员进出过渡舱14。过渡舱14设置有人流统计系统,用于实时统计进入舱体人数和期间总人数。生活舱设置有人机交互界面的控制屏,使用人员可个性化调节舱内氧气浓度、二氧化浓度、温度、湿度、压力环境指标。建筑群内设置若干多路对讲器和紧急按键,使用人员可多点通讯求助。

92.上述高海拔地区增压补氧模块化人居建筑群的人员从室外通过过渡舱14进入室内的使用方法,包括以下步骤:

93.s1.过渡舱14外门室外侧顶部设置led显示屏,显示屏显示过渡舱14和室外的压力差,当过渡舱14有人时,文字滚动显示“过渡舱14有人!”,显示屏旁边设有一个多声音提示器,用于提示舱内外状态。

94.s2.过渡舱14外门室外侧设置电子门禁,人员需要进入过渡舱14时,通过刷卡或密码或指纹识别或人脸识别方式打开门禁,过渡舱14快速泄压。当压力差降到允许的范围后,多声音提示器提示“压力平衡,可以进入”,人员推开外门进入过渡舱14。

95.s3.人员进入过渡舱14后,过渡舱14的外门检测开关检测外门是否关好,如果关好,则语音播报“外门已关闭”,如果外门没有关好,则语音播报“请关闭外门”。

96.s4.当人员进入过渡舱14后,红外感应开关感应到人员的存在后,过渡舱14外面的显示屏上滚动显示“过渡舱14有人”。。

97.s5.过渡舱14内设置有红外感应照明灯,当人员进入过渡舱14的时候,照明灯自动点亮,当人员离开过渡舱14后,照明灯熄灭。

98.s6.内门和外门关好后,多声音提示器进行语音提示“如果感觉耳朵不舒服,请吞咽口水”,提示结束后,开始播放音乐。

99.s7.过渡舱14内门的外侧上方设置led显示屏,led显示屏显示过渡舱14和走道舱之间的压差,人员可以根据自身的感受情况,按下内门旁边的按钮盒上的不同按钮,选择不同的调压速度,当遇到紧急情况,可以按下按钮盒上的急停按钮。

100.s8.当过渡舱14和走道舱之间的压力差在允许的范围之内后(小于1kpa)语音播报:“压力平衡,可以开门”。

101.s9.人员开门进入走道舱,然后把过渡舱14的内门关闭。

102.s10.如果人员离开过渡舱14后,内门没有关闭,则语音播报,提示关闭内门。

103.上述高海拔地区增压补氧模块化人居建筑群的人员从室内通过过渡舱14到室外的使用方法,包括以下步骤:

104.s1.过渡舱14内门上方设置led显示屏,led屏显示过渡舱14和走道舱之间的压力差,当过渡舱14有人的时候,led显示屏上滚动显示“过渡舱14有人!”,显示屏旁边设有一个多声音提示器,用于舱内外状态的提示。

105.s2.按下内门旁按钮盒上的请求进入按钮。

106.s3.压力自动控制系统快速调节过渡舱14的压力。

107.s4.当走道舱和过渡舱14的压差在允许的范围内,语音播报,“压力平衡,可以进入”。

108.s5.人员拉开内门,进入过渡舱14。

109.s6.关闭舱门,当舱门检测开关检测到舱门关好,则语音播报“舱门已关闭”,当舱门检测开关没有检测到舱门关好,则语音播报“请关好舱门”。

110.s7.当舱门关好后,进行语音播报“如果感觉耳朵不舒服,请吞咽口水”,播报结束后,播放音乐。

111.s8.过渡舱14外门上方设置有led显示屏,显示过渡舱14和室外的压力差。

112.s9.人员可以根据自身的感受情况,按下外门旁边的按钮盒上的不同按钮,选择不同的调压速度,当遇到紧急情况,可以按下按钮盒上的急停按钮。

113.s10.当过渡舱14和室外的压力差在允许的范围之内,语音播报“压力平衡,可以出去”。

114.s11.人员旋转门锁上的旋钮,打开电子锁,然后拉开过渡舱14的外门,离开过渡舱 14。

115.s12.人员离开过渡舱14后,需要关闭舱门,若舱门没有关闭到位,则语音提示,请关闭舱门。

116.上面结合附图对本实用新型的实施例进行了描述,但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下,在不脱离本实用新型宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本实用新型的保护之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1