一种电梯屋顶及电梯的制作方法

1.本实用新型涉及电梯设备技术领域,具体涉及一种电梯屋顶及电梯。

背景技术:

2.目前,在我国有相当一部分老年人正居住在没有电梯的多层住宅中,随着无障碍城市化工作的推进,加装电梯为老年人解决了出行困难的问题,扩大了老年人的活动范围,提高了老年人的生活质量。加装电梯使住户的居住质量得到改善,同时解决了出行困难的问题。

3.目前部分加装电梯采用平屋顶找坡形式排水,但平屋顶散热较差,而且平屋顶由于施工等原因会导致屋面不平处集中渗流,由于加装电梯屋顶面积较小,进入雨季后屋顶长时间不能有效排水会导致雨水漫溢及廊桥渗漏进水等问题。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的是为解决现有技术中电梯屋顶排水的问题,而提供一种电梯屋顶及电梯,能够实现电梯屋顶的有效排水。

5.为了实现上述目的,本实用新型提供一种电梯屋顶,该电梯屋顶包括斜面屋顶、落水槽及排水管;斜面屋顶包括相对设置的两个侧面挡板及安装在侧面挡板上的盖板,落水槽设置于盖板的末端下方,落水槽的底部设置有通孔;排水管与通孔连接。

6.通过斜面屋顶的设置实现了雨水的排泄,通过落水槽的设计实现了雨水的收集,通过排水管的设置实现了雨水的排出。

7.优选地,两个侧面挡板为结构相同的三角型,盖板包括设置在两个侧面挡板第一腰上的第一盖板及设置在第二腰上的第二盖板,第一盖板末端下方设置有第一落水槽,第二盖板末端下方设置有第二落水槽。

8.通过侧面挡板为结构相同的三角形的设计实现了侧面挡板对盖板的稳定支撑。

9.优选地,通孔包括设置在第一落水槽第一端的第一通孔及设置在第二落水槽第一端的第二通孔;第一落水槽的第二端高于第一落水槽的第一端;第二落水槽的第二端高于第二落水槽的第一端。

10.通过第一落水槽及第二落水槽的第二端高于第一端的设计实现了雨水的顺利排出。

11.优选地,排水管包括第一排水管及第二排水管,第一排水管与第一通孔连接,第二排水管与第二通孔连接。

12.优选地,侧面挡板上安装有连接两侧面挡板的横梁,横梁上安装有用于支撑第一盖板和第二盖板的若干纵梁。

13.通过横梁及纵梁的设计实现了对第一盖板和第二盖板的稳定支撑。

14.优选地,第一盖板包括多个并排铺设的第一子盖板,相邻第一子盖板上方设置有第一顶板,第二盖板包括多个并排铺设的第二子盖板,相邻第二子盖板上方设置有第二顶

板;第一子盖板与第二子盖板相交处上方安装有第三顶板。

15.通过第一顶板、第二顶板、第三顶板的设置实现了对盖板间隙的封堵,有效的防止了雨水的渗透。

16.优选地,第一子盖板及第二子盖板均为u型结构,第一顶板和第二顶板上均设置有扣合槽;第一顶板用扣合槽将相邻第一子盖板的u型结构的凸起扣合到一起,第二顶板用扣合槽将相邻第二子盖板的u型结构的凸起扣合到一起。

17.通过第一子盖板的u型结构及第一顶板的扣合槽实现了对第一子盖板的稳定连接,通过第二子盖板的u型结构及第二顶板的扣合槽实现了对第二子盖板的稳定连接。

18.本实用新型还提供一种电梯,该电梯包括电梯井道及位于所述电梯井道上的上述电梯屋顶,其中排水管沿电梯井道壁设置。

19.本实用新型提供的技术方案通过侧面挡板的设计实现了对斜面屋顶的支撑及防水,通过斜面屋顶的设置实现了雨水的排泄,通过落水槽的设计实现了雨水的收集,通过排水管的设置实现了雨水的排出。

附图说明

20.为了更好地理解本实用新型的上述及其他目的、特征、优点和功能,可以参考附图中所示的优选实施方式。本领域技术人员应该理解,附图旨在示意性的阐明本实用新型的优选实施方式,对本实用新型的范围没有任何限制作用,图中各个部件并非按比例绘制。

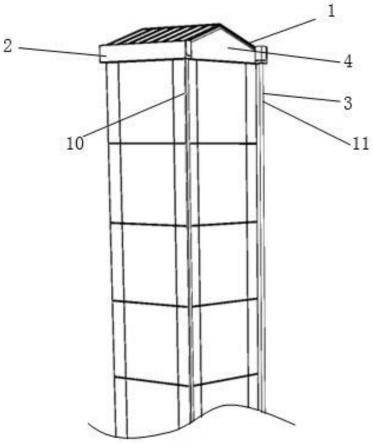

21.图1为本实用新型的一个实施方式中斜面屋顶的安装结构示意图;

22.图2为本实用新型的一个实施方式中斜面屋顶隐藏部分第二盖板的俯视图;

23.图3为本实用新型的一个实施方式中斜面屋顶的立体式图;

24.图4为本实用新型的一个实施方式中斜面屋顶的侧视图;

25.图5为图4a处的局部放大视图。

26.附图标记说明:

27.斜面屋顶1;落水槽2;排水管3;侧面挡板4;第一盖板5;第一落水槽6;第二落水槽7;第一通孔8;第二通孔9;第一排水管10;第二排水管11;横梁12;纵梁13;第一子盖板14;第一顶板15;第三顶板16;扣合槽17;第二盖板18。

具体实施方式

28.下面根据附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。这里将详细地对优选实施方式进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下优选实施方式中所描述的实施方式并不代表与本实用新型相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本实用新型的一些方面相一致的装置和方法的优选,本领域技术人员可以在优选实施方式的基础上想到能够实现本实用新型的其他方式,其他方式同样落入本实用新型的范围。在以下的具体描述中,例如“上”、“下”、“内”、“外”、“纵”、“横”等方向性的术语,参考附图中描述的方向使用。本实用新型的实施例的部件可被置于不同的方向,方向性的术语是用于示例的目的而非限制性的。

29.如图1-图5所示,本实用新型提供一种电梯屋顶,该电梯屋顶包括斜面屋顶1、落水

槽2及排水管3;斜面屋顶1包括相对设置的两个侧面挡板4及安装在侧面挡板4上的盖板,落水槽2设置于盖板末端下方,落水槽2的底部设置有通孔;排水管3与通孔连接。

30.在一种实现方式中,侧面挡板4可以为相对设置的两个直角三角形,三角形的斜边作为屋顶的斜面。

31.通过斜面屋顶1的设置实现了雨水的排泄,通过落水槽2的设计实现了雨水的收集,通过排水管3的设置实现了雨水的排出。

32.在一种实现方式中,两个侧面挡板4为结构相同的三角型,盖板包括设置在侧面挡板4第一腰上的第一盖板5及设置在第二腰上的第二盖板18,第一盖板5末端下方设置有第一落水槽6,第二盖板18末端下方设置有第二落水槽7。

33.通过将侧面挡板4设置成三角形的方式可以增加屋顶的高度,便于雨水的滑落且能够在炎热的天气实现有效的隔热。

34.在一种实现方式中,第一盖板5和第二盖板18可以为一体成型设计,第一盖板5和第二盖板18的夹角等于三角形侧面挡板4的角度。在一种实现方式中,三角形侧面挡板4的钝角为120度。

35.通过侧面挡板4为等腰三角形的设计实现了侧面挡板4对盖板的稳定支撑。

36.在一种实现方式中,通孔包括设置在第一落水槽6第一端的第一通孔8及设置在第二落水槽7第一端的第二通孔9;第一落水槽6的第二端高于第一落水槽6的第一端;第二落水槽7的第二端高于第二落水槽7的第一端。

37.通过第一落水槽6及第二落水槽7的第二端高于第一端的设计实现了雨水的顺利排出。

38.在一种实现方式中,排水管包括第一排水管10及第二排水管11,第一排水管10与第一通孔8连接,第二排水管11与第二通孔9连接。

39.在一种实现方式中,侧面挡板4上安装有连接两侧面挡板4的横梁12,横梁12上安装有用以支撑第一盖板5和第二盖板18的纵梁13第二盖板18。

40.通过横梁12及纵梁13的设计实现了对第一盖板5和第二盖板18的稳定支撑。在一种实现方式中,横梁12可以通过螺栓安装在侧面挡板4上,纵梁13也通过螺栓安装在横梁12上。

41.在一种实现方式中,第一盖板5包括多个并排铺设的第一子盖板14,相邻第一子盖板14上方设置有第一顶板15,第二盖板18包括多个并排铺设的第二子盖板,相邻第二子盖板上方设置有第二顶板;第一子盖板14与第二子盖板相交处设置有第三顶板16。

42.通过第一顶板15、第二顶板、第三顶板16的设置实现了对盖板间隙的封堵,有效的防止了雨水的渗透。

43.在一种实现防水中,第一子盖板14和第二子盖板可以通过胶水粘连在纵梁上,或者第一子盖板14及第二子盖板通过螺栓安装在纵梁13上。第一盖板5、第二盖板18和第三盖板可以采用胶水粘接的方式安装也可以采用螺丝安装。

44.在一种实现方式中,第一子盖板14及第二子盖板均为u型结构,第一顶板15和第二顶板上均设置有扣合槽17;第一顶板15用扣合槽17将相邻第一子盖板14的u型结构的凸起扣合到一起,第二顶板用扣合槽17将相邻第二子盖板的u型结构的凸起扣合到一起。

45.通过第一子盖板14的u型结构及第一顶板15的扣合槽17实现了对第一子盖板14的

稳定连接,通过第二子盖板的u型结构及第二顶板的扣合槽17实现了对第二子盖板的稳定连接。

46.将第一子盖板14及第二子盖板设置成u型结构也起到了对雨水更好的导流作用。

47.本实用新型还提供一种电梯,该电梯包括电梯井道及位于所述电梯井道上的上述电梯屋顶,其中排水管沿电梯井道壁设置。

48.本实用新型提供的技术方案通过侧面挡板4的设计实现了支撑及防水,通过斜面屋顶1的设置实现了雨水的排泄,通过落水槽的设计实现了雨水的收集,通过排水管的设置实现了雨水的排出。本实用新型提供的电梯,在运输的同时,也能够通过上述屋顶结构实现隔热及排水。

49.本领域技术人员在考虑说明书及实践这里实用新型的实用新型后,将容易想到本实用新型的其它实施方案。本技术旨在涵盖本实用新型的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本实用新型的一般性原理并包括本实用新型未实用新型的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本实用新型的真正范围和精神由权利要求指出。

50.应当理解的是,本实用新型并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本实用新型的范围仅由所附的权利要求来限制。上仅为说明本实用新型的实施方式,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1