肘节式阻尼支撑装置及其扭转型肘节点的制作方法

本发明属于结构工程抗震,具体涉及一种肘节式阻尼支撑装置及其扭转型肘节点。

背景技术:

1、黏滞阻尼器是一种广泛应用于结构工程抗震领域的耗能构件,它能够有效提高结构的附加阻尼比,增大结构的耗能性能。黏滞阻尼器在结构中的常规布置方式有对角式布置和人字形布置,而肘式黏滞阻尼器采用位移放大的原理,其位移放大系数远远大于对角式和人字形布置的多个单独的黏滞阻尼器,因此显著增大了黏滞阻尼器的变形和耗能。如我国专利,专利号201520886649.8、公告日为2016年04月20日,提供了一种肘节式变形放大装置,包括节点板、阻尼器和支撑机构,节点板设有至少三块,焊接安装于框架的节点处或梁上,其阻尼器一端、支撑机构两端分别通过一块耳板与一块节点板活动连接,支撑机构包括第一支撑件和第二支撑件,所述第一支撑件一端通过活动轴与一块耳板铰接,另一端分别通过活动轴与阻尼器和盖板铰接,所述第二支撑件一端通过活动轴与一块耳板铰接,另一端与盖板焊接。

2、目前常规的肘式黏滞阻尼器只具有消耗地震能量的作用,黏滞阻尼器只能在震中减轻震动对结构损坏,而对已造成的既定变形伤害现有的黏滞阻尼器则无能为力,如果在发生地震后结构的残余变形较大,那么建筑往往会被拆除重建,造成大量经济损失,也会给人们的生活带来巨大的影响。

技术实现思路

1、本发明为解决现有技术中的问题,提供一种在地震后,对已发生的建筑残余变形能够产生逆修复作用的阻尼支撑结构。

2、本发明解决所述问题,采用的技术方案是:

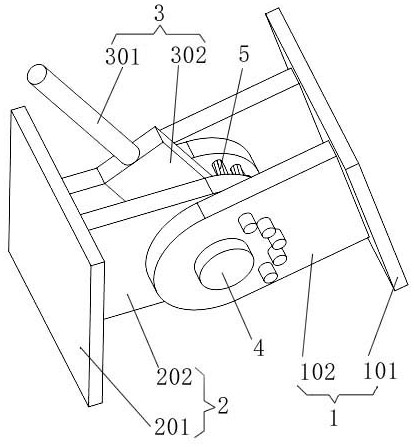

3、一种扭转型肘节点,包括通过转轴铰接在一起的第一连接部和第二连接部,第一连接部由第一端板和第一连接板组成,第一连接板垂直焊接于第一端板上;第二连接部由第二端板和第二连接板组成,第二连接板垂直焊接于第二端板上;第一连接板和第二连接板外端设置轴孔,该轴孔中安装所述转轴, 第一连接板与第二连接板交叠设置且轴孔中活动穿设所述转轴;还设有第三连接部,第三连接部由第三连接板和第三连接端组成,第三连接板外端设置轴孔,该轴孔同样与转轴活动连接;第一连接板与第二连接板的交叠位置设有自复位组件,该自复位组件约束第一连接部与第二连接部的相对角度在变形后发生反向恢复。

4、采用上述技术方案的本发明,与现有技术相比,其有益效果是:

5、本发明提供的新型肘节点具备自复位能力,在因外力驱使节点变形后能反作用于支撑体系,使支撑体系产生反向恢复,应用此肘节点的肘节式黏滞阻尼支撑能使建筑结构在地震作用下发生变形后自动发生一定复位,把建筑结构的残余变形控制在很小的范围内,这样可使得建筑主体结构在震后不经修复或只需少量的修复即可恢复到正常使用状态,大大降低了经济损失和地震对人们生活带来的影响。

6、作为优选,上述扭转型肘节点更进一步的技术方案是:

7、第一连接板设置有两片,第二连接板设置有两片且该两片第二连接板设置于两第一连接板之间,第三连接板设置于两第二连接板之间。

8、由上述特征获得的有益效果:该方案肘节点中各连接板相互约束从而保持各自在相平行的平面内转动,避免平面失稳。

9、自复位组件包括若干根形状记忆合金缆索,若干根形状记忆合金缆索贯穿第一连接板和第二连接板,两端与两第一连接板固定,各形状记忆合金缆索以转轴为轴呈弧线分布。

10、由上述特征获得的有益效果:此实施例形状记忆合金缆索在第一连接板与第二连接发生相对转动时因中部与两端相错位被拉长,该材料的自恢复能力反作用于第一连接板和第二连接板从而使第一连接部与第二连接部相对角度恢复。

11、自复位组件包括两个黏弹性阻尼装置,两黏弹性阻尼装置分别设置在第一连接板与第二连接板左、右两个间隔中,黏弹性阻尼装置包括一块圆环形状的黏弹性支撑体,黏弹性支撑体两侧分别固接有夹板,夹板设有与黏弹性支撑体同轴的中心孔,该中心孔与转轴适配,一侧夹板与第一连接板固定,另一侧夹板与第二连接板固定。

12、由上述特征获得的有益效果:此实施例中两侧的夹板随第一连接板与第二连接板的相对转动同样发生相对转动,使黏弹性支撑体发生径向的扭转,黏弹性支撑体的抗变形能力对本肘节点产生反作用力,从而促使第一连接部与第二连接部恢复初始的相对角度。

13、自复位组件包括两个扭转弹簧,两扭转弹簧分别设置于第一连接板与第二连接板左、右两个间隔中,扭转弹簧套装在转轴上,扭转弹簧的其中一个力臂接头与第一连接板固接,另一个力臂接头与第二连接板固接。

14、由上述特征获得的有益效果:此实施例利用高强弹簧的抗变形能力约束肘节点的变形,在地震停止后建筑结构钢框架对肘节式阻尼支撑装置的主动压迫消失,弹簧能反作用于钢框架使肘节式阻尼支撑结构复原或者接近复原。

15、本发明还提供了具有上述扭转型肘节点的肘节式阻尼支撑装置,包括第一支撑、第二支撑和黏滞阻尼器,第一支撑外端与框架梁和框架柱的第一夹角相连,第二支撑外端与第一夹角的对角相连,第一支撑与第二支撑不共线,黏滞阻尼器外端与第一夹角的邻角相连,其特征在于:扭转型肘节点,其第一端板与第一支撑内端固接,第二端板与第二支撑内端固接,第三连接部的第三连接端与黏滞阻尼器内端固接;第一支撑、第二支撑和黏滞阻尼器的外端设有连接耳,各连接耳通过销轴销接有节点板,各节点板与框架梁和框架柱的相应夹角焊接固定。

16、作为优选,上述肘节式阻尼支撑装置更进一步的技术方案是:

17、第一支撑两端分别焊接第一端部连接座,其内端的第一端部连接座与第一端板螺栓固定或焊接固定,其外端的第一端部连接座上焊接所述连接耳,该连接耳为双耳板,第一支撑外端连接的节点板为甲型节点板,甲型节点板上侧为直角,下侧为大弧圆角,甲型节点板为平行双板,甲型节点板设置于第一端部连接座上的双耳板之间;第二支撑两端焊接第二端部连接座,其内端的第二端部连接座与第二端板螺栓固定或焊接固定,其外端的第二端部连接座焊接所述连接耳,该连接耳为双耳板,第二支撑外端连接的节点板为丙型节点板,丙型节点板为一块单板,其下侧为直角、上侧为大弧圆角,丙型节点板设置于第二端部连接座上的双耳板之间;黏滞阻尼器外端的连接耳为单板,外端连接的节点板为乙型节点板,乙型节点板上侧为直角,下侧为大弧圆角,乙型节点板为平行双板,单板连接耳设置于乙型节点板双板之间。

18、由上述特征获得的有益效果:此实施例提供了肘节式阻尼支撑装置各肢端部的具体结构,方便各肢内端与扭转型肘点的连接,各肢外端为建筑框架结构为铰接,使本方案在震中能充分消能减震且保证对建筑结构的支撑能力。

技术特征:

1.一种扭转型肘节点,包括通过转轴铰接在一起的第一连接部和第二连接部,其特征在于:

2.根据权利要求1所述扭转型肘节点,其特征在于:第一连接板设置有两片,第二连接板设置有两片且该两片第二连接板设置于两第一连接板之间,第三连接板设置于两第二连接板之间。

3.根据权利要求2所述扭转型肘节点,其特征在于:自复位组件包括若干根形状记忆合金缆索,若干根形状记忆合金缆索贯穿第一连接板和第二连接板,两端与两第一连接板固定,各形状记忆合金缆索以转轴为轴弧线分布。

4.根据权利要求2所述扭转型肘节点,其特征在于:自复位组件包括两个黏弹性阻尼装置,两黏弹性阻尼装置分别设置在第一连接板与第二连接板左、右两个间隔中,黏弹性阻尼装置包括一块圆环形状的黏弹性支撑体,黏弹性支撑体两侧分别固接有夹板,夹板设有与黏弹性支撑体同轴的中心孔,该中心孔与转轴适配,一侧夹板与第一连接板固定,另一侧夹板与第二连接板固定。

5.根据权利要求2所述扭转型肘节点,其特征在于:自复位组件包括两个扭转弹簧,两扭转弹簧分别设置于第一连接板与第二连接板左、右两个间隔中,扭转弹簧套装在转轴上,扭转弹簧的其中一个力臂接头与第一连接板固接,另一个力臂接头与第二连接板固接。

6.一种肘节式阻尼支撑装置,包括第一支撑、第二支撑和黏滞阻尼器,第一支撑外端与框架梁和框架柱的第一夹角相连,第二支撑外端与第一夹角的对角相连,第一支撑与第二支撑不共线,黏滞阻尼器外端与第一夹角的邻角相连,其特征在于:第一支撑、第二支撑和黏滞阻尼器的内端与权利要求1-5中任一项所述扭转型肘节点连接,该扭转型肘节点,其第一端板与第一支撑内端固接,第二端板与第二支撑内端固接,第三连接部的第三连接端与黏滞阻尼器内端固接;第一支撑、第二支撑和黏滞阻尼器的外端设有连接耳,各连接耳通过销轴销接有节点板,各节点板与框架梁和框架柱相应夹角焊接固定。

7.根据权利要求6所述的肘节式阻尼支撑装置,其特征在于:第一支撑两端分别焊接第一端部连接座,其内端的第一端部连接座与第一端板螺栓固定或焊接固定,其外端的第一端部连接座上焊接所述连接耳,该连接耳为双耳板,第一支撑外端连接的节点板为甲型节点板,甲型节点板上侧为直角,下侧为大弧圆角,甲型节点板为平行双板,甲型节点板设置于第一端部连接座上的双耳板之间;

技术总结

本发明涉及肘节式阻尼支撑装置及其扭转型肘节点,该扭转型肘节点包括通过转轴铰接在一起的第一连接部、第二连接部和第三连接部,第一连接部与第二连接部之间转轴上设置有自复位组件,该自复位组件约束第一连接部与第二连接部的相对角度在变形后恢复初始角度;该肘节式阻尼支撑装置包括第一支撑、第二支撑和黏滞阻尼器,第一支撑与第一连接部连接,第二支撑与第二连接部连接,黏滞阻尼器与第三连接部连接,本发明提供的肘节点具备自复位能力,在因外力驱使节点变形后能恢复第一支撑与第二支撑的相对角度,肘节式阻尼支撑装置反作用于支撑体系,使建筑结构在地震作用下发生变形后能够反向恢复,本方案能把建筑结构的残余变形控制在很小的范围内。

技术研发人员:罗恒博,阎田,方成,连少飞,贾王龙

受保护的技术使用者:中国二十二冶集团有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/2/8

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!