一种历史建筑修复装置及传统村落整治方法

本发明属于原有建筑物的修理,涉及建筑修复,特别涉及一种历史建筑修复装置及传统村落整治方法。

背景技术:

1、中国古建筑的平面以长方形为最普遍,一座长方形建筑,在平面上都有两种尺度,即它的宽与深,其中长边为宽,短边为深,如一栋三间北房,它的东西方向为宽,南北方向为深,古建筑保护修复的原则是必须原址保护、尽可能减少干预、定期实施日常保养、保护现存实物原状与历史信息、保护现存实物原状与历史信息、正确把握审美标准、必须保护文物环境、不存在的建筑不应重建、考古发掘应注意保护实物遗存、预防灾害侵袭,纪念建筑、石建筑、石窟寺壁画、造像、古碑石刻等修缮工程,应严格遵守“不改变原状”的原则。

2、砖墙历史建筑长期遭受光照和风雨侵蚀,其中,水汽的侵蚀对砖墙历史建筑的危害是巨大的。由于砖墙历史建筑内部分布着大量彼此连通的毛细孔,具有较强的吸水性,当外界水分对墙体侵蚀时,就会通过毛细作用进入墙体内部,当砖材料吸水饱和后,在冬季负温作用下,孔隙内的液态水就会结晶凝固,体积膨胀,对孔隙壁产生附加压力,随着压力的逐渐增大,对孔隙壁的破坏逐渐加深,最终造成孔隙壁的破裂,随着温度的上升,孔隙内的固态冰又转化成液态水,此时对孔隙壁的压力慢慢消失,平衡应力被打破。经过长年累月的反复循环,墙体材料逐渐变得疏松,对颗粒物质的固结作用逐渐丧失,从而产生墙体的粉化脱落现象。

3、申请号为cn202023049039.2的中国专利公开了基于电渗原理的历史建筑砖墙体的除潮养护系统,所述养护注液装置包括主管和数条支管,与主管连通的支管贴靠墙体设置,支管底端封闭且支管上等间距垂直设有数根渗流管,渗流管两端封闭且管体中段处与支管连通,渗流管的管体上开设有数个渗流孔,所述支管顶部敞口并设有内螺纹,支管内部设有弧形的挡流板,挡流板贴靠支管内壁设置且挡流板顶部与螺帽底面连接,螺帽与支管顶部的内螺纹螺纹连接。但是该正极与负极为整体结构,仅能对表面平滑的墙面进行修复,而历史建筑的墙面多凹凸结构,该技术方案使用时存在不服帖的问题,水汽的电渗效果差。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种历史建筑修复装置及传统村落整治方法,解决上述背景技术中提出的现有的正极负极难以适应砖墙的凹凸结构的问题。

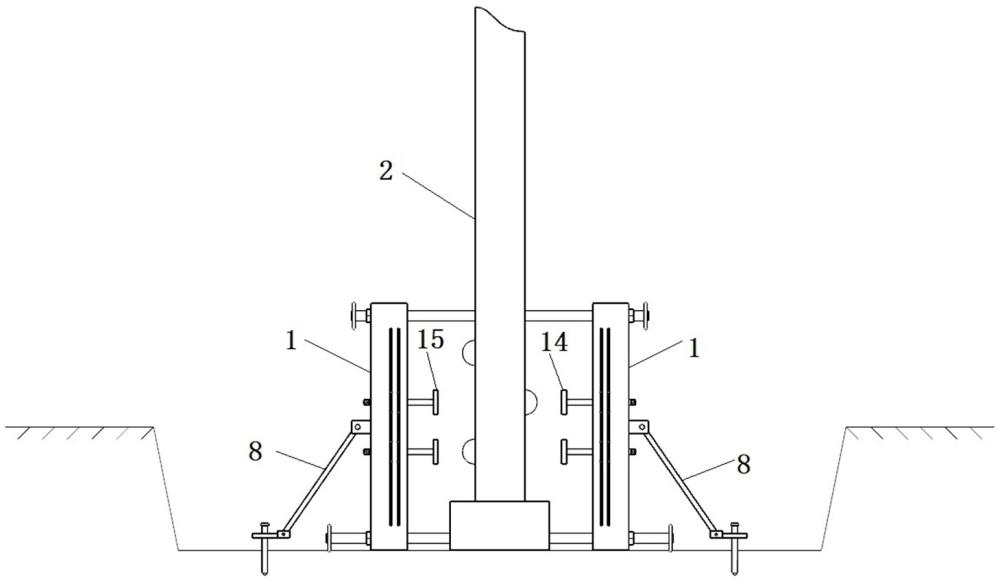

2、本发明采用的技术方案如下:一种历史建筑修复装置,包括支撑组件,支撑组件的数量为2个,一个支撑组件位于砖墙的内侧,一个支撑组件位于砖墙的外侧;支撑组件包括竖支架,竖支架的形状为l型;2个竖支架上开设有通孔;通孔内穿有限位杆,限位杆的一端与砖墙相抵,限位杆通过2个定位螺母与竖支架固定,2个定位螺母分布在竖支架的两侧,限位杆的另一端安装有第一手轮;竖支架上安装有斜撑组件,斜撑组件用于斜向支撑竖支架,使得竖支架位置稳定;2个竖支架上开设有通槽;通槽内通过定位螺栓连接有横支架,竖支架上可设置若干横支架,2个横支架为一组;一组横支架的相对面安装有导向座,横支架上可设置若干导向座,2个导向座为一组,导向座的形状为c型,2个导向座组成圆环形即可进行导向;导向座上滑动连接有导电杆;导电杆上开设有接线孔;位于砖墙内侧的导电杆上螺纹连接有正极板,正极板的形状为方形,正极板与砖墙相抵;位于砖墙外侧的导电杆上螺纹连接有负极板,负极板的形状为方形,负极板与砖墙相抵。

3、进一步,提出一种应用上述历史建筑修复装置的传统村落整治方法,包括以下步骤:

4、第一步,围绕砖墙建筑开展电渗作业;

5、第二步,干燥后的砖墙建筑内侧涂抹疏水剂,利用正极板和负极板的电渗原理,疏水剂渗入砖墙建筑,起到防水分侵入的作用;

6、第三步,在砖墙建筑的周围地下设置塑料布,形成水分隔离带;

7、第四步,沿路面在地下布置排污网,排污网的周向做防水工程。

8、本发明的有益效果在于:本申请通过设置可滑动导电杆,使得正极板和负极板的位置可调节,这样模块化的结构,保证正极板和负极板适应历史建筑的凹凸墙面,利用电渗原理,将墙体内原有的自由水、部分弱结合水和有害的重金属离子排出,电渗效果好。

技术特征:

1.一种历史建筑修复装置,包括支撑组件(1),支撑组件(1)的数量为2个,一个支撑组件(1)位于砖墙(2)的内侧,一个支撑组件(1)位于砖墙(2)的外侧;支撑组件(1)包括竖支架(3);竖支架(3)上开设有通孔(4);通孔(4)内穿有限位杆(5),限位杆(5)的一端与砖墙(2)相抵,限位杆(5)通过定位螺母(6)与竖支架(3)固定;竖支架(3)上设有斜撑组件(8),斜撑组件(8)用于斜向支撑竖支架(3);竖支架(3)上开设有通槽(9);通槽(9)内设有横支架(10);横支架(10)上设有导向座(11);导向座(11)上滑动连接有导电杆(12);位于砖墙(2)内侧的导电杆(12)上设有正极板(14),正极板(14)与砖墙(2)相抵;位于砖墙(2)外侧的导电杆(12)上设有负极板(15),负极板(15)与砖墙(2)相抵。

2.根据权利要求1所述的一种历史建筑修复装置,其特征在于:斜撑组件(8)包括设在竖支架(3)上的第一铰接座(16),第一铰接座(16)上铰接有第一连杆(17);第一连杆(17)的自由端铰接有底座(18),底座(18)上滑动连接有钢钎(19),钢钎(19)用于插入地面。

3.根据权利要求1所述的一种历史建筑修复装置,其特征在于:所述导电杆(12)上设有绝缘套(20);绝缘套(20)上穿有罩壳(21),罩壳(21)用于扣住砖墙(2)的表面;绝缘套(20)上设有压紧螺母(22);导电杆(12)上开设有气流通道(23);气流通道(23)的进口(24)上设有抱箍(26),抱箍(26)上具有气嘴(27),气嘴(27)与气流通道(23)连通。

4.根据权利要求3所述的一种历史建筑修复装置,其特征在于:绝缘套(20)上套有橡胶片(28),橡胶片(28)位于罩壳(21)与压紧螺母(22)之间;橡胶片(28)包括平面段(29),平面段(29)的边缘与砖墙(2)粘接,平面段(29)上开设有若干圆孔(30),圆孔(30)上连接有圆台段(31),圆台段(31)向外凸,圆台段(31)上连接有凹陷段(32)。

5.根据权利要求1所述的一种历史建筑修复装置,其特征在于:横支架(10)上设有支座(33),支座(33)上设有第一伸缩杆(34),第一伸缩杆(34)的活塞端与导电杆(12)连接。

6.根据权利要求1所述的一种历史建筑修复装置,其特征在于:正极板(14)和负极板(15)的侧壁设有陶瓷座(35),陶瓷座(35)上设有电阻丝(36),电阻丝(36)通过电线(37)供电,电线(37)穿过绝缘套(20)伸出罩壳(21)。

7.根据权利要求3所述的一种历史建筑修复装置,其特征在于:位于负极板(15)处的罩壳(21)内设有吸水棉(38)。

8.根据权利要求1所述的一种历史建筑修复装置,其特征在于:正极板(14)和负极板(15)的端面开设有杆孔(39),杆孔(39)内穿有双头螺栓(40),双头螺栓(40)贯穿砖墙(2),双头螺栓(40)上拧有连接螺母(41)。

9.根据权利要求1所述的一种历史建筑修复装置,其特征在于:正极板(14)和负极板(15)的端面开设有t型孔(70);t型孔(70)内滑动连接有滑杆(71);滑杆(71)的侧壁设有止挡环(72);t型孔(70)上设有堵盖(73);滑杆(71)的侧壁套有第一弹簧(74),第一弹簧(74)以弹性连接的方式位于止挡环(72)与堵盖(73)之间,第一弹簧(74)使得滑杆(71)伸出t型孔(70)。

10.一种应用权利要求1-9任一项所述历史建筑修复装置的传统村落整治方法,其特征在于,包括以下步骤:

技术总结

本发明涉及建筑修复技术领域,公开了一种历史建筑修复装置及传统村落整治方法,包括支撑组件,支撑组件的数量为2个,一个支撑组件位于砖墙的内侧,一个支撑组件位于砖墙的外侧;支撑组件包括竖支架;竖支架上设有限位杆,限位杆的一端与砖墙相抵;竖支架上设有斜撑组件;竖支架上开设有通槽;通槽内设有横支架;横支架的相对面设有导向座;导向座上滑动连接有导电杆;位于砖墙内侧的导电杆上设有正极板;位于砖墙外侧的导电杆上设有负极板;本申请通过设置可滑动导电杆,使得正极板和负极板的位置可调节,保证正极板和负极板适应历史建筑的凹凸墙面,利用电渗原理,将墙体内原有的自由水、部分弱结合水和有害的重金属离子排出,电渗效果好。

技术研发人员:车志晖,胡晓海,侯帅,张宁,朱梦菲,邵蓉

受保护的技术使用者:内蒙古工业大学

技术研发日:

技术公布日:2024/3/5

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!