一种用于烧烤炉的烤架结构的制作方法

1.本实用新型涉及烧烤设备技术领域,特别涉及一种用于烧烤炉的烤架结构。

背景技术:

2.烧烤炉是一种烧烤设备,可以用来做烤肉、烤串等烧烤食物,常见的烧烤炉主要可分为三种:炭烧烤炉、燃气烧烤炉和电烤炉,其中燃气烤炉和电烤炉以无油烟、对食物无污染而备受欢迎。

3.市面上常见的烧烤炉的烧烤锅,主要包括有一个烤盘,烤盘固定连接于烧烤锅上,烧烤时,用户可在同一烤盘上同时烤肉类或蔬菜,蔬菜在烧烤时,为了防止其烤焦,通常需要在蔬菜上浇适量食用油。

4.上述烧烤炉在使用时将存在以下缺点:一方面,同时可烧烤的食物量相对受限,无法同时烧烤较多食物,烧烤效率较低;另一方面,还会造成食用油的浪费较严重的现象。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是提供一种用于烧烤炉的烤架结构,采用分层设置,具有烧烤效率较高、有效利用油脂的效果。

6.本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种用于烧烤炉的烤架结构,包括烧烤锅,烧烤锅设置有烤盘组件,烤盘组件可拆卸安装于烧烤锅,烤盘组件包括上下分层设置的上层烤盘和下层烤盘,上层烤盘放置于烧烤锅的锅口,下层烤盘通过支撑架架设于烧烤锅内,上层烤盘开设有若干第一滴油孔。

7.通过采用上述技术方案,烧烤时,可将蔬菜等自身油脂较少的食物放置于下层烤盘上,将肉类等自身油脂较多的食物放置于上层烤盘上,如此,在烧烤过程中,肉类油脂可通过第一滴油孔滴落至下层烤盘的蔬菜上,即可有效利用,无需另外再在蔬菜上添加食用油;此外,上下层同时进行烧烤,烧烤量较大,烧烤效率较高,从而减少等待时间,更加省时。

8.本实用新型的进一步设置为:上层烤盘的周边设置有定位台阶,烧烤锅的锅口向外水平延伸设置有凸沿,上层烤盘通过定位台阶与烧烤锅定位配合。

9.通过采用上述技术方案,上层烤盘放置于烧烤锅的锅口时,通过定位台阶即可与锅口的凸沿相定位,在一定程度上可防止上层烤盘从烧烤锅掉落,具有较高的稳定性。

10.本实用新型的进一步设置为:上层烤盘的周边设置有导油面,导油面向外呈扩口设置。

11.通过采用上述技术方案,导油面的设置,一方面可对烧烤过程中飞溅的油液起到阻挡、导油的作用,另一方面还可防止上层烤盘的食物从边缘掉落。

12.本实用新型的进一步设置为:还包括有加热底座,加热底座设置有加热座,加热座设置有加热组件,烧烤锅的中心开设有开口;下层烤盘设置为环形烤盘,加热座向上延伸穿过开口伸入烧烤锅内,加热座穿过环形烤盘中心。

13.通过采用上述技术方案,加热座伸入于烧烤锅中,具有较好的加热效果。

14.本实用新型的进一步设置为:支撑架设置为若干v形支撑架,v形支撑架的上端设置有插接块,下层烤盘的底面设置有插接槽,插接块对应插接于插接槽。

15.通过采用上述技术方案,v形支撑架通过插接块插接于下层烤盘的插接槽中,当下层烤盘放置于烧烤锅内时,v形支撑架的底端抵于烧烤锅的锅底上,下层烤盘与烧烤锅的锅底之间形成储油间隙。

16.本实用新型的进一步设置为:下层烤盘上表面的外周和内周均设置为斜边,外周的斜边由靠近下层烤盘侧向外斜向上延伸,内周的斜边由靠近下层烤盘侧向外斜向上延伸。

17.通过采用上述技术方案,内外两侧斜边的设置,在一定程度上可对油脂起到向中部汇聚的作用。

18.本实用新型的进一步设置为:上层烤盘中心相对四周上凸,上层烤盘的上表面设置有若干导油筋。

19.通过采用上述技术方案,在烧烤过程中,上层烤盘中心从肉类流出的油脂在一定程度上可向周边较低处流动,导油筋的设置,可对油脂流动起到较好的导向作用,此外,由于导油筋的存在,当食物放置于上层烤盘上时,便于铲起、翻转。

20.本实用新型的进一步设置为:导油筋整体设置为s形,若干导油筋相互平行设置,第一滴油孔开设有于相邻所述导油筋之间。

21.本实用新型的进一步设置为:上层烤盘的外周沿周向设置有若干弧形通孔。

22.通过采用上述技术方案,沿导油筋流动至上层烤盘周边的油脂还可通过弧形通孔滴落至下层烤盘上。

23.本实用新型的进一步设置为:下层烤盘的上表面设置有凸筋,下层烤盘上还开设有若干条形的第二滴油孔。

24.通过采用上述技术方案,凸筋的设置在一定程度上可防止食物黏连于下层烤盘上,下层烤盘上的油脂或食物废渣可通过第二滴油孔落至烧烤锅的锅底。

25.综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

26.1、采用可拆卸防止于烧烤锅的上下分层的烤盘组件,上层用于烤肉,下层用于烤蔬菜,烧烤过程中,肉类油脂可滴落至下层烤盘的蔬菜上,即可有效利用,无需另外再在蔬菜上添加食用油;此外,上下层同时进行烧烤,烧烤量较大,烧烤效率较高,从而减少等待时间,更加省时;

27.2、采用上层烤盘设置定位台阶与烧烤锅锅口的凸沿定位配合,使得上层烤盘在放置时具有较高稳定性;

28.3、采用在上层烤盘的周边设置导油面的方式,一方面可对烧烤过程中飞溅的油液起到阻挡、导油的作用,另一方面还可防止上层烤盘的食物从边缘掉落。

附图说明

29.图1是实施例的整体结构关系示意图。

30.图2是实施例的俯视图。

31.图3是图2中a

‑

a截面的剖视图。

32.图4是实施例的爆炸图。

33.图5是实施例中烧烤锅的底部结构关系示意图。

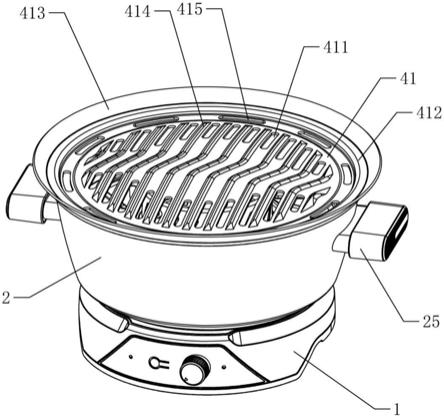

34.图中:1、加热底座;11、线路板;12、加热座;121、第二锥形面;122、吹风孔;123、通风孔;13、加热腔;131、炭加热腔;132、电加热腔;14、发热管;15、风扇;16、进风孔;17、凸起;171、抵触开关;2、烧烤锅;21、开口;22、挡环;23、凹槽;24、凸沿;25、把手;3、炭炉;31、镂空孔;32、连通孔;33、第一锥形面;34、避让孔;4、烤盘组件;41、上层烤盘;411、第一滴油孔;412、定位台阶;413、导油面;414、导油筋;415、弧形通孔;42、下层烤盘;421、插接槽;422、斜边;423、凸筋;424、第二滴油孔;5、v形支撑架;51、插接块。

具体实施方式

35.下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

36.一种用于烧烤炉的烤架结构,如图1

‑

4所示,包括有加热底座1、转动连接于加热底座1的烧烤锅2,烧烤锅2的外侧壁对称设置有把手25,加热底座1内设置有控制系统,控制系统包括有线路板11。烧烤锅2的底部中心开设有开口21,加热底座1的中心向上延伸形成有加热座12,加热座12伸入于开口21中,且烧烤锅2以加热座12为中心转动设置于加热底座1,将加热座12向上伸入于烧烤锅2内部,使得加热效果更好,火力调节较方便,结构设计较合理。

37.如图3所示,加热座12上部形成加热腔13,加热腔13设置有对烧烤锅2进行加热的加热组件,加热组件包括有电加热模组和炭加热模组,炭加热模组包括有顶部开口的炭炉3,炭炉3设置于电加热模组上方,加热腔13包括炭炉3内的炭加热腔131和炭炉3与加热座12之间的电加热腔132。炭炉3的底部开设有若干镂空孔31,镂空孔31使电加热腔132与炭加热腔131相连通。使得电加热模组散发的热量能够更迅速地从电加热腔132通入至炭炉3,对烧烤锅2进行加热,有助于对木炭的快速辅助点燃。

38.如图3

‑

4所示,电加热模组包括有发热管14,发热管14电性连接于线路板11,发热管14伸入于电加热腔132中。炭炉3的侧壁开设有若干连通孔32,连通孔32与烧烤锅2内腔相连通。连通孔32的设置,一方面可有助于炭炉3中空气流动,另一方面可使炭炉3中的热量从侧壁的连通孔32向烧烤锅2内散发。炭炉3的底部设置为第一锥形面33,加热座12的内侧壁设置为第二锥形面121,第一锥形面33与第二锥形面121相抵配合,当炭炉3安装于加热座12上时,第一锥形面33与第二锥形面121导向配合,使得两者之间可快速安装,且由于炭炉3底部凹陷于加热座12内,稳定性较高,不易晃动、位移。

39.如图3和图4所示,加热底座1内设置有风扇组件,加热底座1的底部开设有进风孔16,加热座12开设有吹风孔122,风扇组件包括有风扇15,风扇15启动后通过吹风孔122、镂空孔31向炭炉3内送风。在加热底座1内设置风扇组件,一方面可随时调节木炭的火力大小,更容易控制烧烤温度,另一方面,有利于将热风向上吹出,使内部的热空气进行流动,加热更均匀,提高烧烤效率。

40.如图3和图4所示,加热座12侧壁开设有若干通风孔123,炭炉3的第一锥形面33上开设有对应于通风孔123的避让孔34,当烧烤锅2放置于加热底座1上时,电加热腔132通过通风孔123连通于烧烤锅2内腔;烧烤锅2与加热底座1间设置有升降调节结构,烧烤锅2底部的开口21周边向上延伸形成挡环22,挡环22通过升降调节结构遮挡或避让于通风孔123,使加热腔13与烧烤锅2内腔对应阻断或连通,当升降调节结构驱使烧烤锅2上升时,挡环22遮

挡于通风孔123;当升降调节结构驱使烧烤锅2下降时,挡环22远离通风孔123。

41.如图4和图5所示,升降调节结构包括有若干凸起17和凹槽23,若干凸起17周向分布于加热底座1上,凹槽23对应开设于烧烤锅2的锅底,当凸起17对应嵌入于凹槽23内时,烧烤锅2相对加热底座1下降;当凸起17脱离凹槽23且抵于烧烤锅2锅底时,烧烤锅2相对加热底座1上升。凸起17和凹槽23均对应设置为半圆形,烧烤锅2在升降过程中具有较好的导向性,凸起17与凹槽23之间无需精确对准,即可使得烧烤锅2放置于加热底座1上时,凸起17快速地对应嵌入于凹槽23中。

42.烧烤过程中,加热组件对烧烤锅2内进行加热,常态下,加热座12中的热量可通过通风孔123散发至烧烤锅2内腔中,当烧烤火力太猛,需要减小散发至烧烤锅2中的热量时,将烧烤锅2上提,使得凸起17远离凹槽23,并相对加热底座1旋转烧烤锅2,当烧烤锅2放置于凸起17上时,凸起17对烧烤锅2底部进行支撑,即可对烧烤锅2相对加热底座1的高度进行调节,烧烤锅2升降的高度即凸起17的高度。当烧烤锅2相对加热底座1升高时,挡环22遮挡于通风孔123,使得加热座12中的热量无法从通风孔123发散至烧烤锅2内腔,从而快速减小对烧烤锅2烧烤过程中加热的热量,另一方面,当烧烤锅2升高时,烧烤锅2整体相对远离加热腔13,也可使得烧烤锅2受热量相对减小;当烧烤锅2需增大火力时,通过升降调节结构使烧烤锅2下降,烧烤锅2内腔重新通过通风孔123与加热座12内腔相连通。如此,具有快速调节火力、省时省力、使用方便的效果。

43.如图4所示,加热底座1上设置有电性连接于线路板11的抵触开关171,抵触开关171与烧烤锅2抵触配合、与发热管14控制配合,在本实施例中,抵触开关171的接触头设置于其中一个凸起17的顶部,使得其与烧烤锅2始终能够较好地接触。当烧烤锅2从加热底座1上取下后,抵触开关171即可通过线路板11控制加热组件停止加热,如此,即可防止烧烤锅2取下时,对使用者造成烫伤。

44.如图4所示,烧烤锅2设置有烤盘组件4,烤盘组件4可拆卸安装于烧烤锅2,烤盘组件4包括上下分层设置的上层烤盘41和下层烤盘42,上层烤盘41放置于烧烤锅2的锅口,下层烤盘42通过支撑架架设于烧烤锅2内,上层烤盘41开设有若干第一滴油孔411。上层烤盘41整体呈中心上凸的圆盘形,上层烤盘41的周边设置有定位台阶412,烧烤锅2的锅口向外水平延伸设置有凸沿24,上层烤盘41放置于烧烤锅2的锅口时,通过定位台阶412即可与锅口的凸沿24相定位,在一定程度上可防止上层烤盘41从烧烤锅2掉落,具有较高的稳定性。上层烤盘41的周边设置有导油面413,导油面413向外呈扩口设置。导油面413的设置,一方面可对烧烤过程中飞溅的油液起到阻挡、导油的作用,另一方面还可防止上层烤盘41的食物从边缘掉落。

45.如图3和图4所示,下层烤盘42设置为环形烤盘,加热座12向上延伸穿过开口21伸入烧烤锅2内,加热座12穿过环形烤盘中心。下层烤盘42的下表面设置有若干个插接槽421,支撑架设置为若干v形支撑架5,v形支撑架5的上端设置有水平向外的插接块51,插接块51对应插接于插接槽421。v形支撑架5通过插接块51插接于下层烤盘42的插接槽421中,当下层烤盘42放置于烧烤锅2内时,v形支撑架5的底端抵于烧烤锅2的锅底上,下层烤盘42与烧烤锅2的锅底之间形成储油间隙。下层烤盘42上表面的外周和内周均设置为斜边422,外周的斜边422由靠近下层烤盘42侧向外斜向上延伸,内周的斜边422由靠近下层烤盘42侧向外斜向上延伸。内外两侧斜边422的设置,在一定程度上可对油脂起到向中部汇聚的作用。下

层烤盘42的上表面设置有凸筋423,下层烤盘42上还开设有若干条形的第二滴油孔424,凸筋423的设置在一定程度上可防止食物黏连于下层烤盘42上,下层烤盘42上的油脂或食物废渣可通过第二滴油孔424落至烧烤锅2的锅底。

46.如图4所示,上层烤盘41的上表面设置有若干导油筋414,导油筋414整体设置为s形,若干导油筋414相互平行设置,第一滴油孔411开设于相邻所述导油筋414之间,上层烤盘41的外周沿周向设置有若干弧形通孔415。在烧烤过程中,上层烤盘41中心从肉类流出的油脂在一定程度上可向周边较低处流动,导油筋414的设置,可对油脂流动起到较好的导向作用,此外,由于导油筋414的存在,当食物放置于上层烤盘41上时,便于铲起、翻转。沿导油筋414流动至上层烤盘41周边的油脂还可通过弧形通孔415滴落至下层烤盘42上。

47.如图4所示,受支撑架支撑的下层烤盘42相对烧烤锅2锅底的高度高于通风孔123相对烧烤锅2锅底的高度,热量可从通风孔123通入至烧烤锅2中,主要用于对下层烤盘42上的食物提供热量。

48.本实用新型的基本工作原理为:使用炭烧烤时,在炭炉3中添加适量的木炭,同时可开启发热管14进行加热,由于发热管14温度可达600

‑

700℃,发热管14可辅助点炭,无需额外添加助燃剂,使用更加方便快捷;当木炭火力较小时,可通过发热管14辅助加热,能够更快地达到烧烤温度,节约烧烤等待时间。在使用过程中,使用者也可自主择一加热,选择电加热或木炭加热进行烧烤,且随时可以切换。如此,采用电加热和木炭烧烤一体化设置的方式,具有多功能性、快速加热的效果。

49.烧烤时,可将蔬菜等自身油脂较少的食物放置于下层烤盘42上,将肉类等自身油脂较多的食物放置于上层烤盘41上,如此,在烧烤过程中,肉类油脂可通过第一滴油孔411滴落至下层烤盘42的蔬菜上,实现蔬菜与肉分离烧烤,烧烤过程中肉类的脂肪滴落至蔬菜上,即可有效利用,在一定程度上可防止烤焦,无需另外再在蔬菜上添加食用油;此外,上下层同时进行烧烤,烧烤量较大,烧烤效率较高,从而减少等待时间,更加省时。

50.以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1