盖碗以及盖体的制作方法

1.本实用新型涉及茶具结构技术领域,特别涉及一种盖碗以及盖体。

背景技术:

2.盖碗是泡茶的常用茶具,目前最普遍的拿盖碗的手法是以三只手指拿捏盖碗,称之为三指法,当需要将盖碗中的茶汤倒出时,食指按住盖顶,拇指和中指顶住碗体的侧沿,使盖体和碗体之间留出一条缝隙,茶汤从缝隙倒出,避免茶叶随茶汤一同倒出,此种手法看起来比较优雅柔美,但是使用盖碗泡茶时,由于需要通过食指调整盖体与碗体之间的缝隙,以避免茶叶倒出,在实际操作时具有难度,容易在倒出茶汤时带出茶叶。

3.为解决该技术问题,在中国专利cn203953177u的发明名称是“三才杯”中,通过增设茶碗与茶盖边缘之间的滤孔,实现茶水与茶叶的分离,但是这种设计,在倾倒茶水时,由于茶水的冲击力过大,较难控制茶盖,茶盖容易滑落,同时倾出的茶水比较烫,容易造成烫伤。

技术实现要素:

4.本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种既能实现茶水与茶叶分离,同时方便控制茶水流动的盖碗以及盖体。

5.为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:

6.一种盖碗,包括碗体和盖体,所述盖体外周设有流槽,碗体和盖体相配合时,碗体和盖体的边缘之间具有一间隙。

7.可选的,所述流槽为多个,沿周向布置,在所述盖体的底边处,各流槽之间壁宽是流槽宽度的1/4~1/8。

8.可选的,所述盖体顶部外周形成第一锥面,所述碗体开口处设有与所述锥面相适配的第二锥面,所述第一锥面和第二锥面形成所述间隙。

9.可选的,所述流槽自所述盖体底端延伸至第一锥面,在延伸方向所述流槽的宽度渐缩直至闭合。

10.可选的,所述碗体内的顶部周向设有一凸沿,所述凸沿与盖碗外周面搭置形成所述间隙。

11.可选的,所述凸沿位于所述碗体与第二锥面的连接处且向上延伸,所述凸沿朝向第二锥面处具有一引流斜面,所述引流斜面与第一锥面、第二锥面形成茶水的汇流区域。

12.可选的,所述凸沿为环状,和/或,所述第一锥面以及第二锥面为环状。

13.本实用新型还提供一种盖体,用于与碗体配合形成盖碗,所述盖体外周设有流槽。

14.可选的,所述盖体具有第一锥面,所述流槽自所述盖体底端延伸至第一锥面,在延伸方向所述流槽的宽度渐缩直至闭合。

15.本实用新型的有益效果在于:本实用新型涉及的盖碗以及盖体,一方面通过流槽的设置,在盖体用于与碗体配合时,茶水经流槽流出,除了起到分离茶叶和茶水的作用,茶

水经所述流槽流出的过程中,流槽能起到引流的作用,既能减缓水流,减小茶水对盖体的冲击力,同时茶水经过流槽流动,在流出盖碗时,对茶水的烫度也有所减少,防止饮茶水时烫嘴;另一方面,间隙的设置也能起到帮助分离茶叶和茶水,同时,茶水经流槽引流后并经间隙流出盖碗,方便控制茶水在整个过程的有序倒出。

附图说明

16.图1为本实用新型一实施例提供的一种盖体的结构示意图;

17.图2为图1所示的盖体在另一状态下的结构示意图;

18.图3为图1所示的盖体的俯视图;

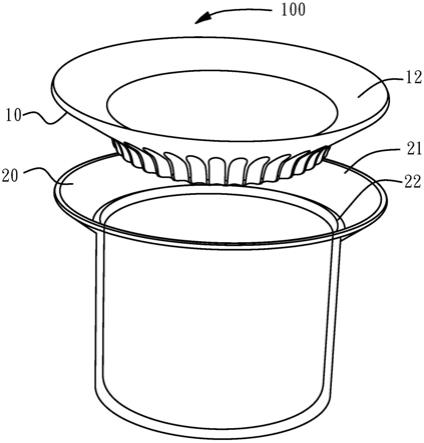

19.图4为本实用新型一实施例提供的一种盖碗的结构示意图;

20.图5为图4所示的盖碗在搭置状态下的结构示意图;

21.图6为图4所示的盖碗在使用状态下的参考图;

22.标号说明:

23.100、盖碗;10、盖体;11、流槽;12、第一锥面;20、碗体;21、第二锥面;22、凸沿;d、壁宽;d、流槽宽度;h、间隙。

具体实施方式

24.为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图予以说明。

25.本实用新型最关键的构思在于:通过流槽的设置,在盖体用于与碗体配合时,茶水经流槽流出,除了起到分离茶叶和茶水的作用,茶水经所述流槽流出的过程中,流槽能起到引流的作用,既能减缓水流,减小茶水对盖体的冲击力,同时茶水经过流槽流动,在流出盖碗时,对茶水的烫度也有所减少,防止饮茶水时烫嘴。

26.请一并参阅图1至图6,本技术一实施例提供一种盖体10及其盖碗100,该盖体10外周设有流槽11,盖碗100包括碗体20和所述盖体10,碗体20和盖体10相配合时,碗体20和盖体10的边缘之间具有一间隙。

27.可以理解,一方面通过流槽11的设置,在盖体10用于与碗体20配合时,茶水经流槽11流出,除了起到分离茶叶和茶水的作用,茶水经所述流槽11流出的过程中,流槽11能起到引流的作用,既能减缓水流,减小茶水对盖体10的冲击力,同时茶水经过流槽11流动,在流出盖碗100时,对茶水的烫度也有所减少,防止饮茶水时烫嘴。

28.另一方面,间隙的设置(间隙h如图5中所示),也能起到帮助分离茶叶和茶水,同时,茶水经流槽11引流后并经间隙流出盖碗100,方便控制茶水在整个过程的有序倒出。

29.具体地,盖体10中部凹陷,间隙可以例如为0.5mm-3mm。

30.更为具体地,所述流槽11为多个,沿周向布置,实现饮茶者无论从哪个方位倾倒,均能有序倾倒茶水。

31.进一步地,在所述盖体10的底边处,各流槽11之间壁宽是流槽11宽度的1/4~1/8。壁宽不宜过宽,若过宽,在倾倒茶水过程中,将导致各流槽11中的茶水形成多股水流流出盖碗100,无法实现汇流,这样就不容易将茶水可控地倒入茶杯。壁宽为图1中所示的d,流槽宽度为图1中所示的d。壁宽选择流槽11宽度的1/4~1/8,能够实现各流槽11内的茶水汇流后

形成一股水流,再经所述间隙流出。

32.在其中一个实施例中,所述盖体10顶部外周形成第一锥面12,所述碗体20开口处设有与所述锥面相适配的第二锥面21,所述第一锥面12和第二锥面21形成所述间隙。可以理解,第一锥面12成扩口状,上宽下窄,具有引流作用,第二锥面21亦如此。在倾倒时,饮茶者无需倾斜过多的角度,便能实现将茶水倒出;同时,扩口状方便将盖体10盖于碗体20上,配合更加方便。

33.具体地,第一锥面12以及第二锥面21为环状,同样方便饮茶者无论从哪个方位倾倒,均能有序倾倒茶水。

34.更为具体地,所述流槽11自所述盖体10底端延伸至第一锥面12,在延伸方向所述流槽11的宽度渐缩直至闭合。在倾倒茶水的过程中,该流道的宽度减小,起到引流作用;同时流槽11延伸至第一锥面12,第一锥面12具有一定的倾斜角度,有助于改变水流的方向,以减小倾倒盖碗100整体的倾倒角度;流道在第一锥面12时逐渐闭合,是为了防止茶水经流道直接沿着第一锥面12流出,而阻碍各流道的茶水在第一锥面12与第二锥面21之间汇流后流出。例如,流槽11可以延伸至第一锥面12的一半高度,如图1、2所示。

35.在其中一个实施例中,所述碗体20内的顶部周向设有一凸沿22,所述凸沿22与盖碗100外周面搭置形成所述间隙。凸沿22与盖体10外周相接触,作为受力点,以方便盖体10搭置在碗体20上。可以理解,凸沿22可以向上延伸或者朝着碗体20的直径方向延伸。具体地,凸沿22与盖体10外周的接触点为各流道之间的壁。

36.进一步地,所述凸沿22位于所述碗体20与第二锥面21的连接处且向上延伸,所述凸沿22朝向第二锥面21处具有一引流斜面,所述引流斜面与第一锥面12、第二锥面21形成茶水的汇流区域。茶水倾倒时,经过流道,茶水在流道闭合之前,经过凸沿22,茶水流入第一锥面12与第二锥面21之间的汇流区域,凸沿22的引流斜面帮助茶水流入汇流区域。

37.具体地,凸沿22向上延伸,与第二锥面21形成一个台阶。凸沿22延伸的高度与间隙的高度相同,可以为0.5mm-3mm。

38.更具体地,所述凸沿22为环状,方便搭置盖体10,使得受力更为均匀。

39.本技术提供一种盖体10及其盖碗100,流道能起到分离茶叶和茶水的作用,同时,减缓水流,减小茶水对盖体10的冲击力,以及减小茶水的烫度;流道配合间隙,能方便饮茶者控制茶水在整个过程的有序倒出;各流槽11之间的壁宽较小,实现各流槽11内的茶水在碗体20开口处汇流;凸沿22的设置便于搭置盖体10,并与第一锥面12与第二锥面21之间形成汇流区域。

40.以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1