散热装置及具有该装置的席垫和座椅的制作方法

1.本技术涉及席垫散热的技术领域,尤其涉及一种散热装置及具有该装置的席垫和座椅。

背景技术:

2.随着科学技术的不断发展,人们的物质生活水平也随之不断提高,在炎热的夏季,使用空调降温已成为非常普遍现象。但这只解决了环境降温的部分问题,对于人体在座椅上坐着休息时,人体臀部会跟座椅紧密接触,还是存在无法及时把热量散发出去的问题。如果坐着时间久了,时常会出现因为汗液太多,衣服、裙子跟皮肤粘连的尴尬,给人带来极大的不适。而且,由于臀部长时间高温闷热,对身体患有痔疮人也非常不利。

3.目前,市场上大部分席垫有自然通风散热或是动力通风散热。

4.其中,自然通风散热不但散热慢,而且散热不均匀,存在散热效果不佳的问题。

5.再者,对于增设动力通风散热,仅加快了自然风流动,仍然无法达到快速散热的要求,也还存在散热不均匀、散热效果不佳的问题;而且会长时间对着人体吹,舒适感降低,也对人体健康不利;另外,其还存在结构复杂、体积大、重量大、制造成本高问题。

6.都无法达到理想的散热效果,严重影响了使用者的使用体验。

7.因此,急需要一种散热装置及具有该装置的席垫和座椅来克服上述存在的问题。

技术实现要素:

8.本技术实施例的目的在于提供一种散热装置,该散热装置具有散热速度快、散热均匀、结构简单、体积小、重量轻及制造成本低的优点。

9.本技术实施例的另一目的在于提供一种席垫,该席垫具有散热速度快、散热均匀、结构简单、体积小、重量轻及制造成本低的优点。

10.本技术实施例的又一目的在于提供一种座椅,该座椅具有散热速度快、散热均匀、结构简单、体积小、重量轻及制造成本低的优点。

11.为实现上述目的,本技术实施例的第一方面提供了一种散热装置,包括:循环水冷装置及金属盘管,所述金属盘管包含进液管、连接管及出液管,所述进液管的一端形成一进液端,所述进液管的另一端形成一第一连接端;所述出液管的一端形成一出液端,所述出液管的另一端形成一第二连接端;所述连接管连通于所述第一连接端与所述第二连接端之间,所述进液端连通于所述循环水冷装置的出液口,所述出液端连通于所述循环水冷装置的回液口;所述进液管与所述出液管呈水平并排的由外向内水平螺旋环绕布置,所述进液端及所述出液端均位于外侧,所述第一连接端、所述连接管及所述第二连接端均位于内侧。

12.较佳地,所述金属盘管呈一体成型结构。

13.较佳地,相邻的所述进液管与所述出液管呈间距均匀的水平排布。

14.较佳地,所述散热装置还包括:若干定位卡扣,所述定位卡扣固定连接支撑于相邻的所述进液管与所述出液管的外壁之间。

15.较佳地,所述定位卡扣呈十字形均匀分布。

16.较佳地,所述定位卡扣的两端均形成有弧形定位槽,所述弧形定位槽与所述进液管或所述出液管的外壁配合固定连接。

17.较佳地,所述循环水冷装置包含储液箱、密封盖、液泵及风冷散热器,所述储液箱内形成有储液槽,所述液泵固定于所述储液槽内,所述液泵的抽液口位于所述储液槽的底部,所述密封盖固定密闭于所述储液槽的顶部;所述风冷散热器连通于所述液泵的排液口与所述进液端之间,所述出液端与所述储液槽相连通。

18.较佳地,所述风冷散热器包含水冷排及散热风扇,所述散热风扇固定于所述水冷排外侧,所述水冷排的进口与所述述液泵的排液口相连通;所述循环水冷装置还包含出液连管及回液连管,所述出液连管的一端连通于所述水冷排的出口,所述出液口形成于所述出液连管的另一端;所述回液连管的一端连通于所述储液槽,所述回液口形成于所述回液管的另一端。

19.本技术实施例的第二方面提供了一种席垫,其中,所述席垫内置有前述任一项所述的散热装置。

20.本技术实施例的第三方面提供了一种座椅,其中,所述座椅上设置有一席垫,所述席垫内置有前述任一项所述的散热装置。

21.由于本技术的散热装置的金属盘管包含进液管、连接管及出液管,进液管的一端形成一进液端,进液管的另一端形成一第一连接端;出液管的一端形成一出液端,出液管的另一端形成一第二连接端;连接管连通于第一连接端与第二连接端之间,进液端连通于循环水冷装置的出液口,出液端连通于循环水冷装置的回液口;进液管与出液管呈水平并排的由外向内水平螺旋环绕布置,进液端及出液端均位于外侧,第一连接端、连接管及第二连接端均位于内侧。则,从循环水冷装置的出液口流出散热冷却后的液体从进液端流入进液管,再经连接管从出液管流出至循环水冷装置的回液口,此过程中液体通过金属盘管的热传递不断吸收外部的热量,再由循环水冷装置再次散热冷却泵出,实现循环散热冷却。其中,进液管与出液管呈水平并排的由外向内水平螺旋环绕布置,从而使得金属盘管形成双螺旋连通形状,则散热冷却后的液体从进液端流入进液管,并在进液管内流动的同时不断吸收外部的热量,再经连接管流入出液管,并在出液管内流动的同时不断吸收外部的热量,使得进液管内的液体与出液管的液体并排反向流动,能够相互填补温差,从而实现均匀散热,且大大加快的散热速度,散热效果更佳。而且不存在风吹等体感,不会降低使用者的舒适感,也不会影响人体健康。不但达到了理想的散热效果,而且能够给使用者带来更佳的使用体验。再者,结构更为简单小巧,体积大大减小,重量更轻,制造成本也大大降低。由于本技术的席垫具有本技术上述的散热装置,故本技术的席垫也具有散热速度快、散热均匀、结构简单、体积小、重量轻及制造成本低的优点。由于本技术的座椅具有本技术上述内置有散热装置的席垫,故本技术的座椅也具有散热速度快、散热均匀、结构简单、体积小、重量轻及制造成本低的优点。

附图说明

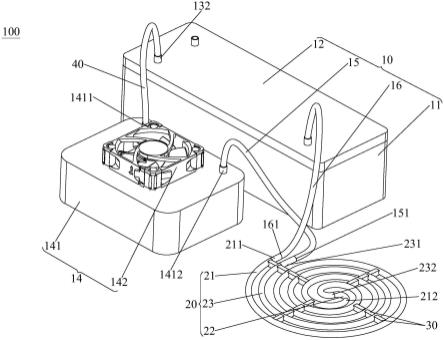

22.图1为本技术实施例中散热装置的组合立体示意图。

23.图2为本技术实施例中散热装置移除密封盖后的组合立体示意图。

24.图3为本技术实施例中散热装置的金属盘管与定位卡扣的组合立体示意图。

25.图4为本技术实施例中散热装置的定位卡扣的立体结构示意图。

具体实施方式

26.下面结合附图和优选实施例对本技术作进一步的描述,但本技术的实施方式不限于此。

27.请参阅图1至图3,本技术的散热装置100包括:循环水冷装置10及金属盘管20,金属盘管20包含进液管21、连接管22及出液管23,进液管21的一端形成一进液端211,进液管21的另一端形成一第一连接端212;出液管23的一端形成一出液端231,出液管23的另一端形成一第二连接端232;连接管22连通于第一连接端212与第二连接端232之间,进液端211连通于循环水冷装置10的出液口151,出液端231连通于循环水冷装置10的回液口161;进液管21与出液管23呈水平并排的由外向内水平螺旋环绕布置,进液端211及出液端231均位于外侧,第一连接端212、连接管22及第二连接端232均位于内侧。则,从循环水冷装置10的出液口151流出散热冷却后的液体从进液端211流入进液管21,再经连接管22从出液管23流出至循环水冷装置10的回液口161,此过程中液体通过金属盘管20的热传递不断吸收外部的热量,再由循环水冷装置10再次散热冷却泵出,实现循环散热冷却。其中,进液管21与出液管23呈水平并排的由外向内水平螺旋环绕布置,从而使得金属盘管20形成双螺旋连通形状,则散热冷却后的液体从进液端211流入进液管21,并在进液管21内流动的同时不断吸收外部的热量,再经连接管22流入出液管23,并在出液管23内流动的同时不断吸收外部的热量,使得进液管21内的液体与出液管23的液体并排反向流动,能够相互填补温差,从而实现均匀散热,且大大加快的散热速度,散热效果更佳。而且不存在风吹等体感,不会降低使用者的舒适感,也不会影响人体健康。不但达到了理想的散热效果,而且能够给使用者带来更佳的使用体验。再者,结构更为简单小巧,体积大大减小,重量更轻,制造成本也大大降低。具体地,如下:

28.其中,在本实施例中,优选地,金属盘管20呈一体成型结构。即进液管21、连接管22及出液管23弯曲形成于同一条金属管上,使得金属盘管20结构更为密闭、牢固,无需焊接,防止出现漏液的情况,结构更为合理。再者,在本实施中,连接管22可选择为弧形结构,使得连接管22与进液管21及出液管23的连通过渡更为顺畅,避免对管内的液体流动造成阻碍,结构更为合理。更优地,在本实施中,金属盘管20优选为铝管,以达到更好的热传递效效果。

29.较优者,相邻的进液管21与出液管23呈间距均匀的水平排布。使得金属盘管20的螺旋间距更为合理,能够更为均衡的吸收热量,结构布局更为合理。

30.请参阅图1至图4,在本实施中,本技术的散热装置100还包括:若干定位卡扣30,定位卡扣30固定连接支撑于相邻的进液管21与出液管23的外壁之间,以支撑定位相邻的进液管21与出液管23之间间距,防止相邻的进液管21与出液管23发生偏移而造成散热不均匀的问题。更优是,在本实施例中,定位卡扣30呈十字形均匀分布,结构布局更为简单合理,且对进液管21与出液管23的间距定位效果更好。需要说明的是,定位卡扣30的设置数量可以根据实际的使用需求而灵活选择,本技术并不对此进行限定,故在此不再详细赘述。

31.较优者,在本实施例中,定位卡扣30的两端均形成有弧形定位槽31,弧形定位槽31与进液管21或出液管23的外壁配合固定连接,使得定位卡扣30能够与更好的跟进液管21或

出液管23的外壁更好贴合固定连接,结构更为合理。当然,定位卡扣30的具体结构并不以此为限,在其它实施例中还可以根据实际的使用需求而灵活选择其他形状结构的定位卡扣30,均在本技术的保护范围内,故,在此不再详细赘述。

32.需要说明的是,在其他实施例中,本领域的技术人员也可以根据具体的使用需求而灵活选择不在金属盘管20上设置定位卡扣30,金属盘管20在其自身金属定形的作用下实现进液管21与出液管23的间距定位效果,均在本技术的保护范围内,故,在此不再详细赘述。

33.请参阅图1及图2,循环水冷装置10包含储液箱11、密封盖12、液泵13及风冷散热器14,储液箱11内形成有储液槽111,回流的液体即可储存于储液槽111内。液泵13固定于储液槽111内,液泵13的抽液口(图中未示)位于储液槽111的底部,从而通过液泵13即可将储液槽111内的液体泵出。密封盖12固定密闭于储液槽111的顶部,以防止液体从储液槽111内溢出,结构更为合理。风冷散热器14连通于液泵13的排液口132与进液端211之间,出液端231与储液槽111相连通。液泵13从储液槽111内泵出的液体经风冷散热器14散热后即可实现冷却降温。

34.详细地,在本实施中,风冷散热器14包含水冷排141及散热风扇142,散热风扇142固定于水冷排141外侧,水冷排141的进口1411与述液泵13的排液口132相连通,较优者,液泵13的排液口132通过一软连管40连通至水冷排141的进口1411,以简化连通结构,并能够适应调整水冷排141的安装位置。则,散热风扇142通电开启后,即可对水冷排141进行散热降温,使得水冷排141对流过的液体进行冷却降温,结构更为简单合理,且能耗低。

35.再者,循环水冷装置10还包含出液连管15及回液连管16,出液连管15的一端连通于水冷排141的出口1412,出液口151形成于出液连管15的另一端;回液连管16的一端连通于储液槽111,回液口161形成于回液管的另一端,从而能够更方便的与金属盘管20的连通安装,结构更为合理。

36.举例而言,在本实施例中,本技术的散热装置100可选择应用于席垫(图中未示)上,即席垫内置有本技术的散热装置100,以通过本技术的散热装置100对席垫进行均匀散热降温。再者,席垫也可选择设置于座椅(图中未示)上,即可方便使用者坐在座椅上的席垫上,且席垫能够被本技术的散热装置100快速均匀的散热冷却,使用更为冰凉舒适。

37.结合附图,对本技术的散热装置100的工作原理作详细说明:

38.首先,将散热风扇142通电开启,即可对水冷排141进行散热降温。然后启动液泵13,通过液泵13将储液槽111内的液体泵出,液体经软连管40进入水冷排141,水冷排141即可对流过的液体进行冷却降温,散热冷却降温后的液体从出液连管15流出至进液端211流入进液管21,再经连接管22从出液管23流出,其中,液体在进液管21、连接管22及出液管23中流动的过程中,液体通过金属盘管20的热传递不断吸收外部的热量,实现对外部的冷却降温。吸收热量升温后液体从出液管23流出后经回液连管16回流至储液槽111内,再经液泵13泵出至水冷排141再次进行散热冷却后再流出,实现循环的吸热、散热冷却,从而能不断的对外部进行持续的散热降温。

39.其中,进液管21与出液管23呈水平并排的由外向内水平螺旋环绕布置,从而使得金属盘管20形成双螺旋连通形状,则散热冷却后的液体从进液端211流入进液管21,并在进液管21内流动的同时不断吸收外部的热量,再经连接管22流入出液管23,并在出液管23内

流动的同时不断吸收外部的热量,使得进液管21内的液体与出液管23的液体并排反向流动,能够相互填补温差,从而实现均匀散热,达到最佳的散热效果。

40.由于本技术的散热装置100的金属盘管20包含进液管21、连接管22及出液管23,进液管21的一端形成一进液端211,进液管21的另一端形成一第一连接端212;出液管23的一端形成一出液端231,出液管23的另一端形成一第二连接端232;连接管22连通于第一连接端212与第二连接端232之间,进液端211连通于循环水冷装置10的出液口151,出液端231连通于循环水冷装置10的回液口161;进液管21与出液管23呈水平并排的由外向内水平螺旋环绕布置,进液端211及出液端231均位于外侧,第一连接端212、连接管22及第二连接端232均位于内侧。则,从循环水冷装置10的出液口151流出散热冷却后的液体从进液端211流入进液管21,再经连接管22从出液管23流出至循环水冷装置10的回液口161,此过程中液体通过金属盘管20的热传递不断吸收外部的热量,再由循环水冷装置10再次散热冷却泵出,实现循环散热冷却。其中,进液管21与出液管23呈水平并排的由外向内水平螺旋环绕布置,从而使得金属盘管20形成双螺旋连通形状,则散热冷却后的液体从进液端211流入进液管21,并在进液管21内流动的同时不断吸收外部的热量,再经连接管22流入出液管23,并在出液管23内流动的同时不断吸收外部的热量,使得进液管21内的液体与出液管23的液体并排反向流动,能够相互填补温差,从而实现均匀散热,且大大加快的散热速度,散热效果更佳。而且不存在风吹等体感,不会降低使用者的舒适感,也不会影响人体健康。不但达到了理想的散热效果,而且能够给使用者带来更佳的使用体验。再者,结构更为简单小巧,体积大大减小,重量更轻,制造成本也大大降低。由于本技术的席垫具有本技术上述的散热装置100,故本技术的席垫也具有散热速度快、散热均匀、结构简单、体积小、重量轻及制造成本低的优点。由于本技术的座椅具有本技术上述内置有散热装置100的席垫,故本技术的座椅也具有散热速度快、散热均匀、结构简单、体积小、重量轻及制造成本低的优点。

41.以上结合实施例对本技术进行了描述,但本技术并不局限于以上揭示的实施例,而应当涵盖各种根据本技术的本质进行的修改、等效组合。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1