发热底盘及其制造方法和液体加热容器与流程

本技术涉及容器,具体涉及一种发热底盘及其制造方法和具有该发热底盘的液体加热容器。

背景技术:

1、现有的加热类电器,例如,水壶、养生壶等加热电器,通常包括壶身和连接在所述壶身底部的壶底,壶底下方焊接发热盘,壶底通常由不锈钢制成,此种壶底在加热时的导热效率较差,使得热量不能被有效利用,造成能源的浪费。若壶底采用其他材质的壶底,则与发热盘焊接时的结合力度较弱,壶底和发热盘之间连接不够稳固,壶底和发热盘容易脱离。

技术实现思路

1、本技术旨在至少解决上述现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。

2、根据本技术的第一方面,提供一种发热底盘,所述发热底盘包括:碳基底板、过渡连接层以及加热单元。其中,所述碳基底板包括碳质骨架以及填充在所述碳质骨架的间隙中的导热材料;过渡连接层设置在所述碳基底板上;加热单元与所述过渡连接层连接。

3、根据本技术实施例提供的发热底盘,将导热性能较佳的导热材料填充在碳质骨架中以形成含碳量提高的碳基底板,由于碳基底板的含碳量较高,因而碳基底板在使用时具有较佳的导热性能以及良好的稳定性,从而应用于电器能够发挥良好的导热性能,因而能够较好地传热以避免能源的浪费。通过在碳基底板上设置过渡连接层,过渡连接层能够削弱因碳基底板的低表面能所带来的对结合力度的影响,能够在保证结合力度的前提下实现碳基底板与加热单元的连接,从而实现低成本且高导热效率的发热底盘的制造。

4、在实施例中,所述过渡连接层的接触所述碳基底板的表面形成有碳化钛。

5、在这些实施例中,过渡连接层会与碳基底板的接触表面在制造的过程中形成有碳化钛,与物理焊接结合的方式相比,通过控制过渡连接层与碳基底板在接触表面发生化学反应而生成碳化钛,可以提升过渡连接层与碳基底板之间的结合力。

6、在一些实施例中,所述过渡连接层由钛、钛合金以及钛基活性钎焊材料中的至少一种形成。

7、在这些实施例中,选择钛、钛合金以及钛基活性钎焊材料中的至少一种形成过渡连接层,取材易得。相对于多层结构而言,单层结构的过渡连接层能够缩短制造的工艺。

8、在另一些实施例中,所述过渡连接层包括第一子层以及第二子层,第一子层设置在所述碳基底板上;第二子层设置在所述第一子层上,所述加热单元连接到所述第二子层。

9、在这些实施例中,多层结构的过渡连接层,可以逐步地削弱因为碳基底板难以润湿对结合力度带来的影响,从而保证碳基底板和加热单元的连接可靠性。

10、在实施例中,所述第一子层包括钛、钛合金以及钛基活性钎焊材料中的至少一种;所述第二子层包括铝和铝合金中的至少一种。

11、在这些实施例中,通过钛、钛合金以及钛基活性钎焊材料中的至少一种形成第一子层,能够与碳基底板的接触表面在制造的过程中形成有碳化钛,从而使得过渡连接层和碳基底板之间的结合力度增强,通过铝和铝合金中的至少一种形成第二子层,能够借助铝材料的塑性,使得过渡连接层与加热单元的连接更可靠,从而保证加热单元与碳基底板的结合力度。

12、在实施例中,所述过渡连接层包括铝和铝合金中的至少一种。

13、在这些实施例中,通过铝和铝合金中的至少一种形成过渡连接层,能够借助铝材料的塑性,保证加热单元与碳基底板之间的结合力度,操作简单,并且具有较好的结合力度。

14、在实施例中,所述碳基底板的与所述过渡连接层接触的表面设有凹凸结构,所述过渡连接层的一部分填充至所述凹凸结构的凹陷处。

15、具体地,所述凹凸结构包括沿碳基底板的底表面向上内凹的多个槽。所述凹凸结构包括形成在碳基底板的底表面的粗糙表面。所述凹凸结构包括沿碳基底板的底表面向上内凹的呈倒锥形的容纳槽。

16、在这些实施例中,在碳基底板的与所述过渡连接层接触的表面设有凹凸结构,凹凸结构能够增强过渡连接层与碳基底板之间的结合力度。

17、在实施例中,所述加热单元包括发热盘、电热膜、导磁膜以及石墨层中的一种。

18、在这些实施例中,碳基底板能够适于以多种导热方式连接,克服了材料的局限性。

19、在实施例中,所述碳基底板还包括矿物质材料,所述矿物质材料填充在所述碳质骨架的间隙中,并与所述导热材料错开设置。

20、在这些实施例中,碳基底板中具有矿物质材料、导热材料,使得获得的碳基底板不仅具有较好的导热性能,还能够净化水质。将矿物质材料、导热材料错开地设置在碳基底板中,因而矿物质材料、导热材料在碳基底板中均匀地分布,从而获得结构均匀的碳基底板,在应用于电器时,碳基底板的导热较为均匀,能够避免因导热不均匀而导致发生类似于糊锅等现象。

21、在实施例中,所述导热材料包括竹炭、木炭、备长炭、石墨和碳纤维中的至少一种;所述碳质骨架包括粘结剂的碳化产物,所述粘结剂包括环氧树脂粘结剂、酚醛树脂粘结剂、有机硅类粘结剂以及聚酰亚胺类粘结剂中的至少一种;所述矿物质材料包括麦饭石和电气石中的至少一种。

22、在这些实施例中,备长炭、竹炭、木炭、石墨以及碳纤维等均具有较高的红外发热率,当碳基底板的温度处于100℃左右时,碳基底板的法向辐射率能够达到83%以上,波长在4-14μm,适于烹饪食物,并且于人体有益。选择环氧树脂粘结剂、酚醛树脂粘结剂、有机硅类粘结剂以及聚酰亚胺类粘结剂中的至少一种作为粘结剂,适于将导热材料连接,并能够在制造时于一定的温度范围内碳化,以提升碳基底板中的碳含量。选择麦饭石和电气石中的至少一种作为矿物质材料,不仅能够净化水质,还能够在应用于电器中时将与其接触的水的ph值调节至在适合人体饮用的ph值范围内。

23、根据本技术的第二方面,提供一种发热底盘的制造方法,所述发热底盘的制造方法包括:提供碳基底板;在所述碳基底板上形成过渡连接层;将所述加热单元连接到所述过渡连接层,其中,所述碳基底板包括碳质骨架以及填充在所述碳质骨架的间隙中的导热材料。

24、根据本技术的发热底盘的制造方法,通过在碳基底板上形成过渡连接层,过渡连接层能够削弱因碳基底板的低表面能所带来的对结合力度的影响,能够在保证结合力度的前提下实现碳基底板与加热单元的连接,从而实现低成本且高导热效率的发热底盘的制造。

25、在一些实施例中,形成过渡层的步骤包括:通过在所述碳基底板上浇铸或喷涂钛、钛合金或钛基活性钎焊材料,以形成所述过渡连接层,且所述过渡连接层的接触所述碳基底板的表面形成有碳化钛。

26、在这些实施例中,通过在碳基底板的表面上喷涂或者浇筑钛基活性钎焊材料、钛或者钛合金,从而能够在接触碳基底板的表面形成碳化钛,能够提升过渡连接层和碳基底板之间的结合力,避免因碳基底板中部分材料的低表面能而影响两者之间的结合强度。

27、在另一些实施例中,形成过渡连接层的步骤包括:在所述碳基底板上浇铸或喷涂钛、钛合金或钛基活性钎焊材料,以形成过渡连接层的第一子层,且所述第一子层的接触所述碳基底板的表面形成有碳化钛;以及在所述第一子层上浇铸铝或铝合金,以形成过渡连接层的第二子层,其中,将所述加热单元连接到所述第二子层。

28、在这些实施例中,通过在碳基底板的表面上喷涂或者浇筑钛基活性钎焊材料、钛或者钛合金而形成第一子层,从而能够在接触碳基底板的表面形成碳化钛,能够提升过渡连接层和碳基底板之间的结合力,避免因碳基底板中部分材料的低表面能而影响两者之间的结合强度。通过铝和铝合金中的至少一种形成第二子层,能够借助铝材料的塑性,保证加热单元与碳基底板之间的结合力度,操作简单,并且具有较好的结合力度。

29、在另一些实施例中,在所述碳基底板上浇铸铝或铝合金,以形成过渡连接层。在这些实施例中,通过铝和铝合金中的至少一种形成过渡连接层,能够借助铝材料的塑性,保证加热单元与碳基底板之间的结合力度,操作简单,并且具有较好的结合力度。

30、在一些实施例中,在所述碳基底板的与所述过渡连接层接触的表面形成凹凸结构,所述过渡连接层的一部分填充至所述凹凸结构的凹陷处。具体地,所述凹凸结构包括沿碳基底板的底表面向上内凹的多个槽;或者所述凹凸结构包括形成在碳基底板的底表面的粗糙表面;或者所述凹凸结构包括沿碳基底板的底表面向上内凹的呈倒锥形的容纳槽。在这些实施例中,在碳基底板的与所述过渡连接层接触的表面设有凹凸结构,凹凸结构能够增强过渡连接层与碳基底板之间的结合力度。

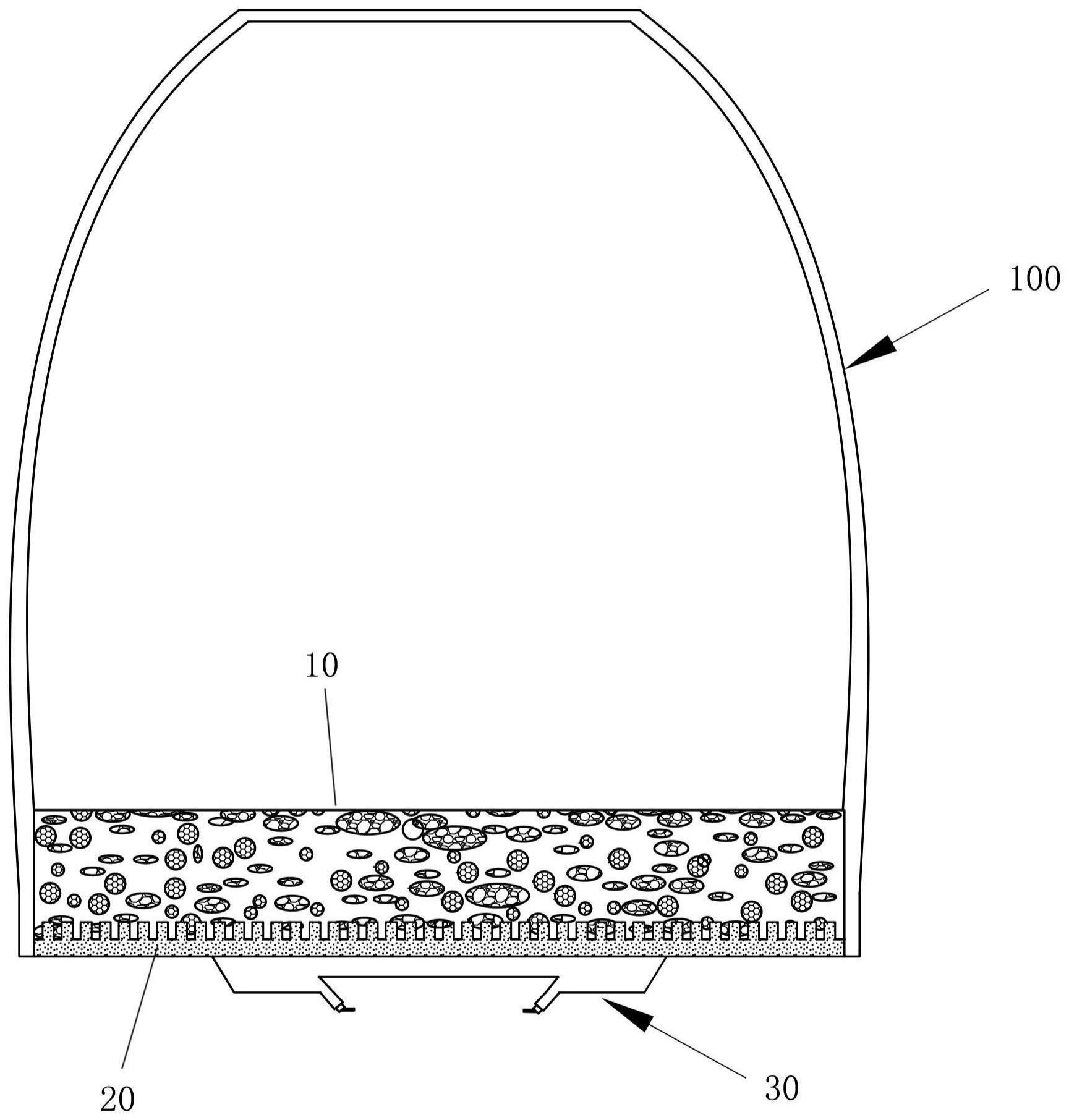

31、根据本技术的第三方面,提供一种液体加热容器,所述液体加热容器包括容器本体以及与所述容器本体结合的上述各个实施例中所述的发热底盘。

32、根据本技术的容器,通过在碳质骨架的间隙中填充导热材料以形成碳基底板,碳基底板整体在使用时具有较佳的导热性能以及良好的稳定性(不因受热质变或者氧化),从而应用于电器能够发挥良好导热性能以及稳定性。在碳基底盘和加热单元之间设置过渡连接层,能够保证两者之间的连接不受碳基底盘的自身性质(低表面能以及不易被润湿)的影响,从而保证两者连接的可靠性。

33、在实施例中,所述碳基底板连接在所述容器本体的底部,以作为所述容器本体的底壁;或者所述碳基底板与所述容器本体的底壁连接。

34、在这些实施例中,碳基底板可以适用于多类型的电器尤其是液体加热容器,具有较广的适用范围。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!