一种斜向支撑结构的制作方法

[0001]

本实用新型涉及建筑基坑支护的技术领域,尤其是涉及一种斜向支撑结构。

背景技术:

[0002]

基坑支护,是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。

[0003]

中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》jgj120-2012对基坑支护的定义如下:为保护地下主体结构施工和基坑周边环境的安全,对基坑采用的临时性支挡、加固、保护与地下水控制的措施。

[0004]

现有技术中,如图1所示的一种基坑用的支撑结构,包括支撑结构本体4,支撑结构本体4包括第一层支撑结构2和第二层支撑结构3,第一层支撑结构2位于第二层支撑结构3上方,且两者相互片平行,第二层支撑结构3内设置有多个支撑结构。

[0005]

上述中的现有设计方案存在以下缺陷,对于基坑开挖深度7~8m的基坑支撑体系,在某些情况下若采用一道支撑则相对安全系数较低,支撑体系可靠度难以保证;若采用两道支撑则安全系数过大,经济性差,尤其对于开挖面积较大的基坑,经济浪费现象更加严重。

技术实现要素:

[0006]

针对现有技术存在的不足,本实用新型旨在提供一种斜向支撑结构,其具有安全性和经济性较平衡的效果。

[0007]

本实用新型的上述目的是通过以下技术方案得以实现:

[0008]

一种斜向支撑结构,包括支撑结构本体和基坑,所述基坑内设置有围挡侧面泥土用的围护桩,用于支撑围护桩用的所述支撑结构本体设置在围护桩内,所述支撑结构本体包括第一层支撑结构和第二层支撑结构,所述第一层支撑结构设置在第二层支撑结构上方,所述第二层支撑结构包括固定连接在围护桩上的围檩、若干个第一斜支撑和若干个第二斜支撑,所述第一斜支撑和第二斜支撑的底端固定连接在围檩上,所述第一斜支撑和第二斜支撑向第一层支撑结构一侧倾斜设置。

[0009]

通过采用上述技术方案,围护桩用于对基坑侧壁的土壤进行围挡,第一层支撑结构对围护桩的上部进行支撑,第二层支撑结构用于对围护桩的下部进行支撑,第一层支撑结构和第二层支撑结构共同作用形成对围护桩的支撑,进一步,将第一层支撑结构作为基础支撑结构,第二层支撑结构作为辅助支撑结构,通过第一斜支撑和第二斜支撑连接第一支撑结构和第二支撑结构,保证了支撑结构本体的结构强度,同时通过简化第二支撑结构来实现减少建筑材料的使用,达到安全性和经济性平衡的目的。

[0010]

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述第一层支撑结构包括压顶梁、若干个第一支撑和若干个第二支撑,所述第一支撑和所述第二支撑固定连接在压顶梁上,所述第一支撑和所述第二支撑相互垂直固定,若干个所述第一支撑相互平行,若干个所

述第二支撑相互平行。

[0011]

通过采用上述技术方案,若干个第一支撑和若干个第二支撑支撑压顶梁,实现第一层支撑结构的结构强度较大,第一支撑和第二支撑相互垂直固定,进一步增强第一层支撑结构的结构强度。

[0012]

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述第一斜支撑和第二斜支撑的顶端固定连接在所述第一支撑和所述第二支撑相互结合处。

[0013]

通过采用上述技术方案,当围檩受到围护桩下部的力时,围檩将力传递到第一斜支撑和第二斜支撑上,随后,第一斜支撑和第二斜支撑将力传递到第一支撑和第二支撑相互结合处,最后由第一支撑和第二支撑将力分散,使得第一斜支撑和第二斜支撑能承受较大的力。

[0014]

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述第一斜支撑和第二斜支撑的顶端设置有连接第一层支撑结构用的砼牛腿。

[0015]

通过采用上述技术方案,砼牛腿用于将第一斜支撑和第二斜支撑固定在第一层支撑结构上,且连接点的结构强度较大。

[0016]

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述基坑底面上设置有支撑第一层支撑结构用的多个立柱,且所述立柱位于所述第一支撑和所述第二支撑相互结合处。

[0017]

通过采用上述技术方案,由于第一支撑和第二支撑存在自身重力,多个立柱用于支撑起第一层支撑结构。

[0018]

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:若干个所述第一斜支撑和若干个所述第二斜支撑在所述围檩的四周对称设置。

[0019]

通过采用上述技术方案,对称设置可以抵消围护桩同时对第一斜支撑或第二斜支撑施加的压力,实现第二层支撑结构具有较大的承载力。

[0020]

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述第二层支撑结构与所述第一层支撑结构的正投影重合。

[0021]

通过采用上述技术方案,当对基坑进行深度挖掘时,挖机通过第一支撑与第二支撑之间的间隙进行向下挖掘,正投影相互重合,基坑内部只有第一道支撑,节省竖向空间,提升空间的利用率,使得便于向下进行挖掘。

[0022]

综上所述,本实用新型包括以下至少一种有益技术效果:

[0023]

1. 第一斜支撑和第二斜支撑延围檩边线设置一圈,经济效益节省明显;

[0024]

2. 第一斜支撑和第二斜支撑倾斜设置,实现抵消第一支撑和第二支撑的自重,节省竖向配筋;

[0025]

3. 第二层支撑结构与所述第一层支撑结构的正投影重合,斜撑只存在于基坑周边,节省竖向空间,对挖土及施工带来便捷。

附图说明

[0026]

图1为现有技术的结构示意图;

[0027]

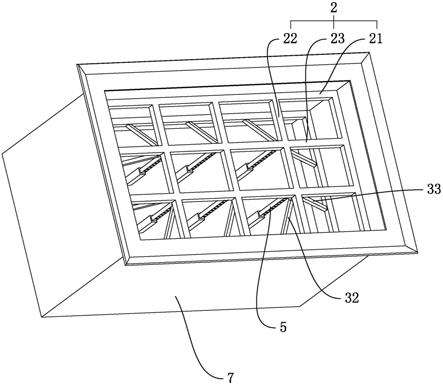

图2为本实用新型的结构示意图;

[0028]

图3为本实用新型的爆炸示意图;

[0029]

图4为本实用新型的剖面示意图。

[0030]

附图标记:1、基坑;2、第一层支撑结构;21、压顶梁;22、第一支撑;23、第二支撑;3、第二层支撑结构;31、围檩;32、第一斜支撑;33、第二斜支撑;4、支撑结构本体;5、立柱;6、砼牛腿;7围护桩。

具体实施方式

[0031]

以下结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。

[0032]

结合图2和图3,为本实用新型公开的一种斜向支撑结构,包括支撑结构本体4和基坑1,基坑1内设置有围挡侧面泥土用的围护桩7,围护桩7外形为矩形框体,支撑结构本体4通过混凝土固定连接在围护桩7上,支撑结构本体4用于支撑围护桩7,支撑结构本体4包括第一层支撑结构2和第二层支撑结构3,第一层支撑结构2设置在第二层支撑结构3上方,第一层支撑结构2和第二层支撑结构3均通过混凝土固定连接在围护桩7上。

[0033]

结合图2和图3,第一层支撑结构2包括压顶梁21、若干个第一支撑22和若干个第二支撑23,第一支撑22和第二支撑23通过混凝土固定连接在压顶梁21上,压顶梁21通过混凝土固定连接在围护桩7内,压顶梁21为矩形框架,第一支撑22和第二支撑23相互垂直固定,若干个第一支撑22相互平行,若干个第二支撑23相互平行,若干个第二支撑23等间距的固定连接在压顶梁21的宽度方向上,若干个第一支撑22等间距固定连接在压顶梁21的长度方向上,针对第一支撑22和第二支撑23数量以及相互之间的间距根据基坑1的大小计算得到。

[0034]

结合图3和图4,基坑1底面上设置有支撑第一层支撑结构2用的多个立柱5,且立柱5位于第一支撑22和第二支撑23相互结合处。

[0035]

结合图3和图4,第二层支撑结构3包括固定连接在围护桩7上的围檩31、若干个第一斜支撑32和若干个第二斜支撑33,第一斜支撑32和第二斜支撑33的底端通过混凝土固定连接在围檩31上,第一斜支撑32和第二斜支撑33向第一层支撑结构2一侧倾斜设置,第一斜支撑32和第二斜支撑33的顶端设置有连接第一层支撑结构2用的砼牛腿6,第一斜支撑32和第二斜支撑33的顶端通过砼牛腿6固定连接在第一支撑22和第二支撑23相互结合处。

[0036]

结合图3和图4,若干个第一斜支撑32和若干个第二斜支撑33在围檩31的四周对称设置,第一斜支撑32和第二斜支撑33延围檩31边线设置一圈,去除了中间的支撑,经济效益节省明显。

[0037]

结合图3和图4,第二层支撑结构3与第一层支撑结构2的正投影重合,去除了中间的支撑,节省出竖向空间对挖土及施工带来便捷。

[0038]

本实用新型的工作原理为:当围檩31受到来自围护桩7的压力时,围檩31将压力传递到若干个第一斜支撑32和若干个第二斜支撑33上,随后,第一斜支撑32和第二斜支撑33将压力传递到第一斜支撑32和第二斜支撑33上,由于第一斜支撑32和第二斜支撑33均是对称设置,第一斜支撑32和第二斜支撑33可抵消一部分压力,然后第一斜支撑32和第二斜支撑33将压力传递到压顶梁21上,进而压顶梁21将压力释放在围护桩7上。

[0039]

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1