一种灌浆施工装置的制作方法

1.本实用新型涉及灌浆施工技术领域,具体涉及一种灌浆施工装置。

背景技术:

2.灌浆是将某些固化材料,如水泥、石灰或其他化学材料灌入基础下一定范围内的地基岩土中,以填塞岩土中的裂缝和孔隙,防止地基渗漏,提高岩土整体性、强度和刚度。而灌浆施工要求:灌浆压力波动范围不能超过设计灌浆压力的20%,尤其是在狭小空间、以及安全施工风险较大部位灌浆施工,若灌浆施工压力突然升高,会导致增大灌浆施工管路爆管或脱扣的风险,严重地影响灌浆的有序施工,增加了现场安全施工风险,因此灌浆施工过程中的压力控制尤为重要。

3.目前国内的灌浆施工,多采用螺杆式灌浆泵和螺旋式灌浆泵作为灌浆压力的输出设备,由于灌浆泵的自身特点,输出的压力为脉动压力,因此灌浆施工的过程,存在压力不稳定的情况出现;同时,在灌浆施工闭浆过程,围岩裂隙有重新被冲开的可能,灌浆压力范围超过设计的20%,也会导致灌浆压力波动出现不稳定的情况,从而严重地影响灌浆施工。

技术实现要素:

4.因此,本实用新型要解决的技术问题在于克服现有技术灌浆泵以及灌浆过程存在压力波动难以控制的缺陷,从而提供一种可以稳定的控制灌浆泵以及灌浆过程压力波动的灌浆施工装置。

5.为了解决上述技术问题,本实用新型提供了灌浆施工装置,包括:

6.灌浆泵和连接待灌浆孔的液体循环管路;

7.搅拌槽,与所述灌浆泵连通,为所述灌浆泵提供浆液;

8.稳压机构,设于所述液体循环管路上,适于稳定所述液体循环管路内所述浆液的压力。

9.进一步,所述液体循环管路包括:主管路,所述稳压机构设于所述主管路上;

10.第一分支管路和第二分支管路,分别与所述主管路连通,所述浆液通过所述第一分支管路进入至所述待灌浆孔内,并通过所述第二分支管路回流至所述第一分支管路内。

11.进一步,所述稳压机构为两端封闭的管状结构,且沿所述管状结构的轴线方向设有第一开口和第二开口,所述第一开口和所述第二开口位于所述管状结构的两端。

12.进一步,所述第一开口位于所述管状结构的底部,所述第二开口位于所述管状结构的顶部。

13.进一步,在所述第一分支管路上设有进浆流量计;在所述第二分支管路上设有回浆流量计。

14.进一步,在所述第二分支管路上设有用于测量所述浆液压力的压力测量机构。

15.进一步,在所述第二分支管路上设有用于测量所述浆液密度的密度计。

16.进一步,在所述第二分支管路上设有用于调节所述浆液压力的压力调节机构。

17.进一步,所述压力调节机构包括位于所述密度计两端的第一压力阀和第二压力阀。

18.本实用新型技术方案,具有如下优点:

19.1.本实用新型提供的一种灌浆施工装置,包括:灌浆泵和连接待灌浆孔的液体循环管路;搅拌槽,与所述灌浆泵连通,为所述灌浆泵提供浆液;稳压机构,设于所述液体循环管路上,适于稳定所述液体循环管路内所述浆液的压力。外来浆液在搅拌槽内进行充分搅拌后,再利用灌浆泵和液体循环管路输送至待灌浆孔内,当待灌浆孔中灌满浆液后,再进行下一个待灌浆孔内进行灌浆。其中,稳压机构设置在液体循环管路上,因此,可以利用稳压机构稳定液体循环管路内所述浆液的压力,使得液体循环管路内浆液的压力处于平稳的状态。利用在灌浆施工装置内接引稳压机构,能有效减少灌浆施工压力波动范围过大的问题,同时也减少了现场管路的维护时间,也减少安全质量风险,顺利完成现场施工工作。

20.2.本实用新型提供的一种灌浆施工装置,在所述第一分支管路上设有进浆流量计,从而测量进入灌浆孔内浆液的流量;还可以在所述第二分支管路上设有回浆流量计,测量从待灌浆孔内流出的浆液的流量。

21.3.本实用新型提供的一种灌浆施工装置,所述第一开口位于所述管状结构的底部,所述第二开口位于所述管状结构的顶部,在灌浆泵工作时,浆液通过第一开口进入至稳压机构内,在由第二开口流出,在此过程输送的过程中,由于灌浆泵的作用,使得稳压机构内第一开口和第二开口的距离差,使得浆液具有压力差,利用该压力差将浆液内的空气排出,再进入至第一分支管路中,从而实现了稳压的作用。

附图说明

22.为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

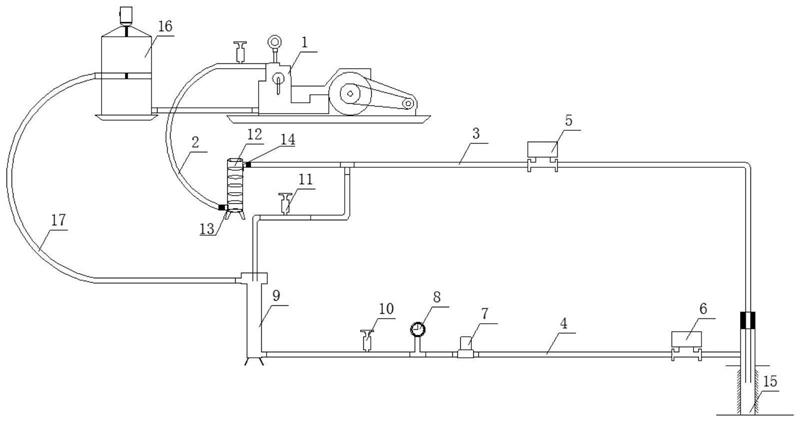

23.图1为本实用新型提供的一种面板混凝土的拖迆式养护系统的结构示意图;

24.附图标记说明:

[0025]1‑

灌浆泵;2

‑

主管路;3

‑

第一分支管路;4

‑

第二分支管路;5

‑

进浆流量计;6

‑

回浆流量计;7

‑

压力测量机构;8

‑

压力表;9

‑

密度计;10

‑

第一压力阀;11

‑

第二压力阀;12

‑

稳压机构;13

‑

第一开口;14

‑

第二开口;15

‑

待灌浆孔;16

‑

搅拌槽;17

‑

第三分支管路。

具体实施方式

[0026]

下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0027]

此外,下面所描述的本实用新型不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

[0028]

如图1所示,本实用新型实施例提供的一种灌浆施工装置,包括:灌浆泵1和连接待

灌浆孔15的液体循环管路,所述液体循环管路内流通有浆液;搅拌槽16,与所述灌浆泵1连通,为所述灌浆泵1提供浆液;稳压机构12,设于所述液体循环管路上,适于稳定所述液体循环管路内所述浆液的压力。

[0029]

其中,灌浆泵1与搅拌槽16通过第三分支管路17连通,外来浆液在搅拌槽16内进行充分搅拌后,再利用灌浆泵1和液体循环管路输送至待灌浆孔15内,当待灌浆孔15中灌满浆液后,再进行下一个待灌浆孔15内进行灌浆。其中,稳压机构12设置在液体循环管路上,因此,可以利用稳压机构12稳定液体循环管路内所述浆液的压力,使得液体循环管路内浆液的压力处于平稳的状态。利用在灌浆施工装置内接引稳压机构,能有效减少灌浆施工压力波动范围过大的问题,同时也减少了现场管路的维护时间,也减少安全质量风险,顺利完成现场施工工作。

[0030]

其中,所述液体循环管路包括:主管路2,所述稳压机构12设于所述主管路2上;第一分支管路3和第二分支管路4,分别与所述主管路2连通,所述浆液通过所述第一分支管路3进入至所述待灌浆孔15内,从而对待灌浆孔15进行灌浆,待灌浆完成后,再通过所述第二分支管路4将浆液回流至所述第一分支管路3内,使浆液进行重复利用,并进行下一个待灌浆孔15的灌浆。

[0031]

在本实施例中,所述稳压机构12为两端封闭的管状结构,且沿所述管状结构的轴线方向设有第一开口13和第二开口14,所述第一开口13和所述第二开口14位于所述管状结构的两端,由于稳压机构12设置在主管路2上,因此稳压机构12具有浆液进口和浆液出口,其中,第一开口13为浆液进口,第二开口14为浆液出口,在灌浆泵1工作时,浆液通过第一开口13进入至稳压机构12内,再由第二开口14流出;并且所述第一开口13位于所述管状结构的底部,所述第二开口14位于所述管状结构的顶部,稳压机构12内第一开口13和第二开口14之间距离差,在此输送的过程中,由于灌浆泵1的作用,使得浆液具有压力差,从而可以利用该压力差将浆液内的空气排出,再进入至第一分支管路3中,从而实现了稳压的作用。同时,该稳压机构制作简单,材料购买方便;使用稳压机构后,大大减少灌浆施工中灌浆泵、液体循环管路的损耗,减少现场由于现场压力不稳,导致现场质量安全事故发生,灌浆过程爆管后对成品混凝土以及钢管衬砌质量的影响。

[0032]

进一步地,在所述第一分支管路3上设有进浆流量计5,从而测量进入待灌浆孔15内浆液的流量;还可以在所述第二分支管路4上设有回浆流量计6,测量从待灌浆孔15内流出的浆液的流量。

[0033]

更进一步地,还可以在所述第二分支管路上设有用于测量所述浆液压力的压力测量机构7,在本实施例中,压力测量机构7为压力计,从而测量从待灌浆孔15流出的浆液的压力。当然,还可以在所述第二分支管路4上设有密度计9,该密度计9用于测量回流浆液的密度,第三分支管路17与密度计9连通,从第二分支管路4回流的浆液回流至搅拌槽16内,使得浆液进行重复利用。

[0034]

具体地,在所述第二分支管路4上设有用于调节所述浆液压力的压力调节机构,在本实施例中,所述压力调节机构包括位于所述密度计9两端的第一压力阀10和第二压力阀11;利用密度计9将第二分支管路4分为两部分,第一压力阀10用于调节第一部分的压力,同时,在第一部分上还设有压力表8,从而显示第二分支管路内浆液的压力;第二压力阀11用于调节第二部分的压力。相比原有灌浆施工压力控制,人为对施工现场情况进行预判,对灌

浆施工压力利用阀门进行随时调整,有效解决了灌浆压力不稳定情况。

[0035]

具体的工作过程:在现场钢筋混凝土浇筑完成后或钢管衬砌浇筑完成后,检测合格后按照规范要求进行灌浆施工。外来浆液在搅拌槽16内进行充分搅拌后,再利用灌浆泵1将浆液依次输送至主管路2和第一分支管路3内,对待灌浆孔15进行灌浆,在灌浆的过程中,多余的浆液可以通过第二分支管路4再次进入第一分支管路3内,还可以通过第三分支管路17重新回到搅拌槽16内重新搅拌,并再次输送至主管路2和第一分支管路3内,对待灌浆孔15进行灌浆,当待灌浆孔15中灌满浆液后,以此方式,再进行下一个待灌浆孔15内进行灌浆。

[0036]

显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1