一种城区污染河道边坡整治与生态屏障构建方法与流程

1.本发明涉及城乡污染河道治理和城乡生态景观建设技术领域,特别是提出一种城区污染河道边坡整治与生态屏障构建方法。

背景技术:

2.伴随着我国社会经济的飞速发展,城市内分布的诸多河道、湖泊面临着污染物排放和环境维持的双重压力。作为血脉的城市河流对城市的繁荣与衰落,对城市社会、经济与环境协调发展有着至关重要的作用,因而受到各地政府部门的高度关注。

3.目前,传统的河道治理的方式往往是利用浆砌或干砌块石护坡构筑纯混凝土护坡。这些护坡工程的造价均相对较高,且水下施工、维护工作难度较大。更为重要的是这种传统护坡形式仅局限于满足河道岸坡的稳定性和河道行洪排涝的功能,忽视了纯粹硬质化护坡对河道环境和水生态系统的影响。治理后的河道生命力消失,加速了周边居民生存环境的恶化。

4.经验告诉我们,绿色植物是污染水体净化和环境修复的主力军。因此,正确利用绿色植物,为绿色植物创造生存栖居空间,充分利用绿色植物所具备的吸滞、存留、转运、代谢功能,在受污染河道的不同部位合理配置水生植物,在有效修复受损河道水岸生境的同时,不仅为水生动物创造了生命空间,也为人们打造了一个惬意、宁静、优美、宜居的生活环境,是未来城乡河道治理的大方向。

技术实现要素:

5.发明目的:本发明所要解决的技术问题是针对当前我国受污染河道治理中遇到的硬质化程度过高、水生植物缺乏、污染气体扩散、生态景观不理想的弊端,提供一种城区污染河道边坡整治与生态屏障构建方法,以满足当前我国城市化进程中居民密集度高、水污染严重的河道边坡生态修复及河岸环境提升的技术需求。

6.为了解决上述技术问题,本发明公开了一种城区污染河道边坡整治与生态屏障构建方法,包括如下步骤:

7.步骤(1),边坡疏浚,清除沉积物;

8.步骤(2),坡顶整平,清除侵入体;

9.步骤(3),因地制宜,铺设生态植生砖;

10.步骤(4),精选增效,种植修复型水生植物;

11.步骤(5),竹林营造,构建生态屏障;

12.步骤(6),竹缘修剪,埋设隔离护栏。

13.其中,步骤(1)中的边坡疏浚为秋冬季节利用清污机清除河道边坡淤积的沉积物,清理深度不少于15cm,确保清理后坡面整洁,不余污染源。

14.其中,步骤(2)中坡顶整平为利用机器或辅助人工手段将河道坡顶进行清理平整,清除杂草、灌木及塑料、金属、石块等杂物,并适时翻耕、改良土壤,作到土壤疏松、平整、质

地适宜,具有一定的肥力。

15.所述翻耕土壤的深度为30~45cm,土块打碎;改良土壤的方法为增施市售营养土,用量为每平方米追施5kg,施用方法为结合土壤翻耕混拌均匀。

16.其中,步骤(3)中所述的生态植生砖为污染河道整治特制的护坡砖结构,其单体外形为“工”字形,具有四翼和内凹缺口,缺口深度5~6cm,缺口宽度6~8cm,四翼的宽度为缺口宽度的一半,使得成对植生砖的两翼可以嵌入砖体的缺口中;而植生砖无缺口两边的宽度为24~28cm。

17.其中,步骤(3)中所述的生态植生砖制作原材料为混凝土,成品厚度为6~7cm,具有正反面之分,正面为混凝土自然抹平,反面分布有半球形凹穴,凹穴直径3.0~3.4cm,在砖体反面成排均匀分布,以增加砖体反面的粗糙度。

18.其中,步骤(3)中所述铺设生态植生砖的方式有两种:常水位以上采用整齐铺设,即所有植生砖上下对齐排列,不错位,相邻植生砖缺口闭合形成种植孔,孔内填充粘土,以种植水生植物;常水位以下采用错位铺设,即植生砖上下错缝排列,下部成对植生砖的两翼刚好嵌入上部植生砖的缺口中,植生砖在坡面上闭合铺设,不形成种植孔。

19.其中,步骤(4)中所述的修复型水生植物为抗污染能力较强的水蓼(polygonum hydropiper)、莎草(cyperus rotundus)、狼把草(bidens tripartita)、蒲苇(cortaderia selloana)、箬竹(indocalamus tessellatus)中的一种或两种以上组合,种植方式为穴植法,每穴种植1~2株。

20.其中,步骤(5)中所述的竹林营造的材料为生长健壮、无病虫害的1~2年生茶秆竹(pseudosasa amabilis)或水竹(phyllostachys heteroclada),均匀密植于坡顶疏松土壤中,栽植株行距为20~25cm,栽植深度35~40cm;栽后土壤镇压,并搭设临时扶架预防倒伏。

21.其中,步骤(6)中所述的竹缘修剪为坡顶竹林种植完成后,每年冬季对竹林进行适时修剪,修剪的方式为垂直于坡顶的外缘剪除枝叶,整齐剪除过长的徒长枝、枯死枝,促使内枝发枝增密,形成竹林屏障,隔离污染源。

22.其中,步骤(6)中所述的隔离护栏为防止竹林鞭根外延而特制的装配式护栏,垂直埋设于竹林外缘。

23.其中,步骤(6)中所述的隔离护栏包括混凝土底板、木柱、绳索三部分组成;

24.混凝土底板外形为反向“z”字形,高60cm,宽40~45cm,厚度15~20cm,一对向对的角禺处有长方形缺口,缺口长8cm,缺口高12cm,相邻的混凝土底板通过互补的缺口嵌合固定;混凝土底板的侧面和顶部各留有中心间距30~35cm的孔洞2个,侧面孔洞为圆形,距离底板顶部15cm,孔洞直径1~1.5cm,顶部孔洞为方形,孔洞边长8~10cm,深15cm,且顶部孔洞的底部与侧面孔洞相通,便于通过配套的螺钉将底板与木柱固定;

25.木柱为栎木加工制作而成,横截面为方形,高55~60cm,边长等同于混凝土底板顶部方形孔洞的边长,且距离顶端15cm和25cm各留有1个直径5~6cm的圆形穿孔;

26.绳索的原材料为黄麻,粗度3.5~4.0cm,用于不同木柱之间的连接固定。

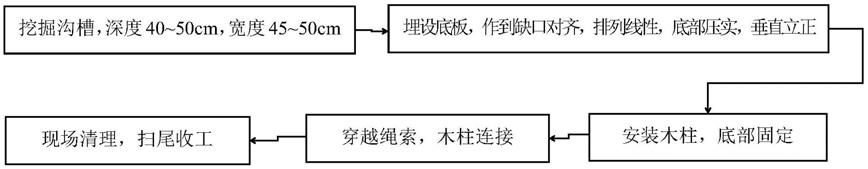

27.本发明还提供隔离护栏的安装过程:

[0028][0029]

有益效果:

[0030]

本发明所提供的方法针对当前我国城乡受污染退化河道治理工程中遇到的技术不足,提出一种有利于河流护坡水生植物栖息定居和河流生态修复效率提高的水岸生态边坡整治技术,在实现受损河道生态治理和有效修复的同时,为污染河流筑起一道绿色屏障,并为城乡居民创造一个优美、宜居的水岸休闲空间。

[0031]

本发明可有效地克服传统河流治理工程中一味地强调坚固、硬质化程度过高、景观效果不良的弊端,在确保护坡稳固、防洪不减的条件下为绿色水生植物和两栖动物创造了一个适宜的微生境,有利于边坡水生动植物的生息繁衍,提高了河道边坡的绿化率、美景度,提高了水岸生态系统物种的多样性,促进了城乡人居环境的改善。

附图说明

[0032]

下面结合附图和具体实施方式对本发明做更进一步的具体说明,本发明的上述和/或其他方面的优点将会变得更加清楚。

[0033]

图1为河道边坡整治结构示意图。

[0034]

图2为生态植生砖单体正面俯视图。

[0035]

图3为生态植生砖单体正面侧视图。

[0036]

图4为生态植生砖单体反面俯视图。

[0037]

图5为常水位线以上生态植生砖整齐铺设方式示意图。

[0038]

图6为常水位线以下生态植生砖错位铺设方式示意图。

[0039]

图7为装配式护栏外形结构示意图。

[0040]

图8为装配式护栏彼此嵌合互接方式示意图。

具体实施方式

[0041]

根据下述实施例,可以更好地理解本发明。

[0042]

一种城区污染河道边坡整治与生态屏障构建方法,包括如下步骤:

[0043]

步骤一,边坡疏浚,清除沉积物;

[0044]

步骤二,坡顶整平,清除侵入体;

[0045]

步骤三,因地制宜,铺设生态植生砖;

[0046]

步骤四,精选增效,种植修复型水生植物;

[0047]

步骤五,竹林营造,构建生态屏障;

[0048]

步骤六,竹缘修剪,埋设隔离护栏。

[0049]

步骤一中,边坡疏浚为秋冬季节利用清污机清除河道边坡2淤积的沉积物,清理深度不少于15cm,确保清理后坡面整洁,不余污染源。

[0050]

步骤二中,坡顶整平为利用机器或辅助人工手段将河道坡顶3进行清理平整,清除

杂草、灌木及塑料、金属、石块等杂物,并适时翻耕、改良土壤,作到土壤疏松、平整、质地适宜。土壤翻耕的深度为30~45cm,土块打碎;而改良土壤的方法为增施市售营养土,用量为每平方米追施5kg,施用方法为结合土壤翻耕混拌均匀。

[0051]

步骤三中,所述生态植生砖11为污染河道整治特制的护坡结构,其单体外形为“工”字形(图2、图3),具有四翼8和内凹缺口10,缺口10深度5~6cm,缺口10宽度6~8cm,四翼8的宽度为缺口10宽度的一半,使得成对植生砖11的两翼8可以嵌入砖体的缺口10中;而植生砖11无缺口两边9的宽度均为24~28cm。

[0052]

步骤三中,所述生态植生砖11的制作原料为混凝土,成品厚度为6~7cm,具有正反面之分,正面11a为混凝土自然抹平,反面11b分布有半球形凹穴12,凹穴12直径3.0~3.4cm,凹穴12在砖体反面11b成排均匀分布,以增加砖体反面11b的粗糙度(图4)。

[0053]

步骤三中,在河道边坡2上铺设生态植生砖11的方式有两种:常水位以上坡面2a采用整齐铺设,即所有植生砖11上下对齐排列,不错位,相邻植生砖缺口10闭合形成种植孔,孔内填充粘土,以种植水生植物7(图5);常水位以下坡面2b采用错位铺设,即植生砖11上下错缝排列,下部成对植生砖1)的两翼(8)刚好嵌入上部植生砖(11)的缺口中,植生砖11在坡面上闭合铺设,不形成种植孔(图6)。

[0054]

步骤四中,所述修复型水生植物7挑选抗污染能力较强的水蓼(polygonum hydropiper)、莎草(cyperus rotundus)、狼把草(bidens tripartita)、蒲苇(cortaderia selloana)、箬竹(indocalamus tessellatus)中的一种或两种以上组合,种植方式为穴植法,每穴种植1~2株。

[0055]

步骤五中,所述竹林营造的材料为生长健壮、无病虫害的1~2年生茶秆竹(pseudosasa amabilis)或水竹(phyllostachys heteroclada),均匀密植于治理河道的坡顶3,栽植株行距为20~25cm,栽植深度35~40cm;栽后要求土壤镇压,并搭设临时扶架5,以预防倒伏。完工两年后,竹林已经郁闭,扶架5拆除。

[0056]

步骤六中,所述竹缘修剪的季节为每年冬季,修剪的方式为垂直于坡顶3的外缘剪除枝叶,着重剪除过长的徒长枝、枯死枝,促使内枝发枝增密,形成竹林屏障,隔离污染源。

[0057]

步骤六中,所述隔离护栏6为防止竹林鞭根外延而特制的装配式护栏,垂直埋设于竹林外缘(图1)。装配式护栏6包括混凝土底板62、木柱61、绳索63三部分组成(图7);其中,混凝土底板62外形为反向“z”字形,高60cm,宽40~45cm,厚度15~20cm,一对向向的角禺处有长方形缺口,缺口长8cm,缺口高12cm,相邻的混凝土底板62通过互补的缺口嵌合固定;混凝土底板62的侧面和顶部各留有中心间距30~35cm的孔洞2个,侧面孔洞64为圆形,距离底板顶部15cm,直径1~1.5cm,顶部孔洞66为方形,孔洞边长8~10cm,深15cm,且顶部孔洞66的底部与侧面孔洞64相通,便于通过配套的螺钉将底板62与木柱61固定成型;木柱61为栎木加工制作而成,横截面为方形,高55~60cm,边长等同于混凝土底板62顶部方形孔洞66的边长,且距离顶端15cm和25cm各留有1个直径5~6cm的圆形穿孔65;绳索63的原材料为黄麻,粗度3.5~4.0cm,便于不同木柱61之间的连接固定。

[0058]

步骤六中,所述的隔离护栏6的安装过程为:

[0059][0060]

本发明提供了一种城区污染河道边坡整治与生态屏障构建方法,具体实现该技术方案的方法和途径很多,以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。本实施例中未明确的各组成部分均可用现有技术加以实现。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1