一种基于小微型堰坝的仿生态过鱼通道结构

1.本发明属于水利工程技术领域,具体涉及一种基于小微型堰坝的仿生态过鱼通道结构。

背景技术:

2.小微型堰坝是一种传统挡水型水工建筑物,具有结构简单、施工方便、投资小的特点,在各地区应用广泛。然而,小微型堰坝的建设,改变河道水文特性,破坏当地河流生态系统平衡,由此引发的河流生态健康问题也日趋严重,随着人们对生态环境认识的提高,小型堰坝建设对生态影响引起人们的关注。同时,随着社会发展,人们对生态、环境的要求越来越高,性能单一的挡水型堰坝设计不能适应时代发展的要求。

3.现有的生态堰坝过鱼通道主要关注过鱼通道水力特性控制和设计,而未能将景观功能与堰坝过鱼功能有机结合。有部分生态堰坝在设计中虽有考虑过鱼通道中仿水生态生境,但在实践中难以实施,结构复杂,施工困难,人力和财力成本极高。

4.因此,有必要在原有的小微型堰坝设计基础上提出一种综合功能和生态环境保护的新型小微型堰坝设计。

技术实现要素:

5.发明目的:本发明的目的在于解决现有技术中存在的不足,提供一种基于小微型堰坝的仿生态过鱼通道结构,在小微型(抬水/景观)堰坝坝址处形成适合过鱼的仿生态通道,本发明既实现堰坝过鱼效果,保护当地河流生态环境,同时兼具当地景观功能。

6.技术方案:本发明的一种基于小微型堰坝的仿生态过鱼通道结构,包括若干侧墙,各个侧墙均跨河道宽度方向沿程间隔设置,每相邻两行侧墙之间形成一级过水通道,由此形成若干级过水通道,同一级过水通道沿河道宽度方向间隔设置鱼类休息区和阻水(消能)区,且鱼类休息区的过水宽度大于阻水(消能)区的过水宽度;所述阻水(消能)区内设有若干阻水装置,所述鱼类休息区内底部均沿程设置若干暗孔,暗孔内安装有水生植物培育器;所述过水通道临近岸坡且水流转弯处设置过水平台,过水平台设为平坡,同一侧上下级的过水平台高程相同。

7.上述过水通道较窄位置处(阻水(消能)区)水流流速相比于过水通道较宽位置处(鱼类休息区)较快,所以在鱼类休息区内设置有暗孔以及对应水生植物培育器,在阻水(消能)区内设置阻水设施,阻水消能效果较好。

8.进一步地,所述过水通道的级数的设置方法为:

9.(1)根据历史水文数据和堰坝顶部高程,确定该河道的上下游正常水位,分别设为h0,则堰坝闸门口底部高程为(h0

‑

0.2)m;

10.(2)计算过水通道级数:

11.(2.1)计算中间系数n

12.└

n/2

┘×

0.1+(n

‑└

n/2

┘

)

×

0.2≤(h0

‑

0.2),n为取满足公式的最大整数;

13.上式中,

”└┘”

表示向下取最大整数;

14.(2.2)计算过水通道级数t

15.若

└

n/2

┘×

0.1+(n

‑└

n/2

┘

)

×

0.2=(h0

‑

0.2),则t=n;

16.若

└

n/2

┘×

0.1+(n

‑└

n/2

┘

)

×

0.2<(h0

‑

0.2),t=n+1。

17.通过上述计算方式,每一级过水通道之间的高程大小合适,能够最大限度地利用河道和堰坝合理设置过水通道的级数,进而保护河道和堰坝的生态环境。

18.进一步地,所述阻水(消能)区区底的坡度设为0.045~0.055(例如设置为0.05),形成具有一定紊动强度的流动水流,并具有诱鱼游动的功能;鱼类休息区区底设为平坡;所述沿程的若干级过水通道中,最后一级过水通道侧边的过水平台与下游河道底坡高程相等。

19.进一步地,所述各个侧墙均竖直沿程设置于河床,侧墙整体呈波浪状,相邻两个侧墙组成的同一级过水通道中的鱼类休息区和阻水(消能)区整体呈椭圆形,。同一级侧墙由沿椭圆的长轴两侧分别截断1/6后所剩两条曲线,依次相切连接形成,组成过水断面较宽的鱼类休息区和过水断面较窄的阻水(消能)区。

20.上述结构设置的过水通道、鱼类休息区和阻水(消能)区整体更加流畅,侧墙呈流线型,顺应水流和河道走势,便于鱼类和水生生物生长以及消能。

21.为能够增加暗孔以及水生植物培育器的稳固性,防止被河流冲刷冲走,暗孔嵌于过水通道底部,暗孔的上表面通过锁定环与过水通道底部固定(例如将二者进行铰接固定)。

22.进一步地,所述水生生物培育器从上向下依次包括多孔层和培土圆筒,,所述多孔层顶部设有筛网,多孔层底部与培土圆筒顶部连接,培土圆筒中培育水生生物,其中的水生生物具有仿自然水生生境和阻水的双重作用。

23.进一步地,所述上下级过水平台均临近岸坡且在水流转弯处设置,过水平台为平坡且高程相同,在过水平台处以及附近水流变缓,形成一定涌水水位,同时具有消能目的。

24.进一步地,所述阻水装置包括阻流墩(也可以设置为其他阻流阻水设备),所述同一阻水区的各个阻流墩依次错缝放置,每个阻流墩由乱石组成,迎水面宽度整体大于背水面宽度。

25.有益效果:与现有技术相比,本发明具有以下优点:

26.(1)实现堰坝过鱼效果,保护当地河流生态环境,同时兼具当地景观功能;

27.(2)每个过水通道坡度、长度以及宽度等可以根据实际情况设置,适应性广泛;

28.(3)本发明中在鱼类休息区设置的各个水生植物培育器可以种植不同类型水生植物,实现过水通道仿生态设计,更利于堰坝过鱼;同时,水生植物可先在外部培育后再整体移入过水通道的暗孔中,或直接在坝体内部生长,更利于水生植物生长;

29.(4)本发明中的各级过水通道沿程逐步降低,有利于消能及控制流速。

附图说明

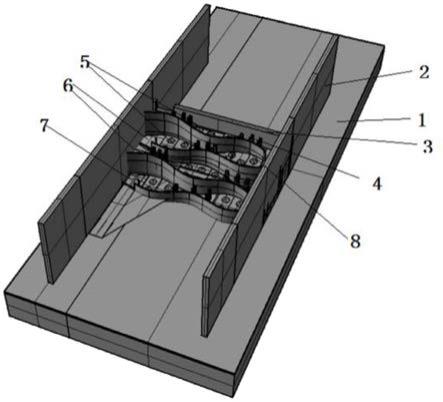

30.图1为本发明的整体结构示意图;

31.图2为本发明整体结构的俯视图;

32.图3为本发明中暗孔及水生植物培育器示意图;

33.图4为本发明中水生植物培育器示意图;

34.图5为本发明中的侧墙布置示意图。

具体实施方式

35.下面对本发明技术方案进行详细说明,但是本发明的保护范围不局限于所述实施例。

36.如图1和图2所示,一种基于小微型堰坝的仿生态过鱼通道结构,包括若干侧墙8,各个侧墙8均跨河道宽度方向沿程间隔设置,每相邻两行侧墙8之间形成一级过水通道,共形成有若干级过水通道,同一级过水通道沿河道宽度方向间隔设置鱼类休息区5和阻水(消能)区4,且鱼类休息区5的过水宽度大于阻水(消能)区4的过水宽度;所述阻水(消能)区4内设有若干阻水装置,鱼类休息区5内底部均沿程设置若干暗孔9,暗孔9内安装有水生生物培育器;过水通道靠近岸坡的一侧设置过水平台6,平台设为平坡且同一侧上下级的不同过水平台6高程相同。

37.上述过水通道的级数的设置方法为:

38.(1)根据历史水文数据和堰坝顶部高程,确定该河道的上下游正常水位,分别设为h0,则堰坝闸门口底部高程为(h0

‑

0.2)m;

39.(2)计算过水通道级数:

40.(2.1)计算系数n

41.└

n/2

┘×

0.1+(n

‑└

n/2

┘

)

×

0.2≤(h0

‑

0.2),n为取满足公式的最大整数;

42.上式中,

”└┘”

表示向下取最大整数;

43.(2.2)计算过水通道级数t

44.若

└

n/2

┘×

0.1+(n

‑└

n/2

┘

)

×

0.2=(h0

‑

0.2),则t=n;

45.若

└

n/2

┘×

0.1+(n

‑└

n/2

┘

)

×

0.2<(h0

‑

0.2),t=n+1。

46.本实施例中,在河床1上的两侧岸坡2之间横向设置五个侧墙8,侧墙8与大坝3形成五级过水通道,具体如下:

47.①

第一级过水通道。

48.第一级过水通道靠近河道(设河道的宽度为l)两侧分别设置长0.4m的过水平台6,第一级过水通道的鱼类休息区5与阻水(消能)区4依次间隔布置,此实施例中布置1处鱼类休息区5、两处阻水(消能)区4。

49.其中,阻水(消能)区4的长度为2m,底坡坡度为0.05;鱼类休息区5的长度为(l

‑

0.8m

‑

4m),且平坡设置。若河道宽度较长,可各增设相同数量鱼类休息区5和阻水(消能)区。

50.②

第二级过水通道。

51.第一级过水通道靠近河道两侧分别设置长0.4m的过水平台6,第二级过水通道的布置2处鱼类休息区5、1处阻水(消能)区4。

52.其中,阻水(消能)区4的长度为2m,底坡坡度为0.05;每个鱼类休息区5的长度为(l

‑

0.8m

‑

2m)/2,且平坡设置。若河道宽度较长,可各增设相同数量鱼类休息区5和阻水(消能)区。

53.③

最后一级的过水通道。通过调整水通道中的阻水(消能)区4坡度,使最后一级过水通道的末级过水平台7与下游河道底坡高程相等,达到末级过水平台7与下游河道水流平

顺衔接的目的。

54.④

其他第奇数级的过水通道与第一级过水通道结构相同,第偶数级的过水通道与第二级的过水通道结构相同。

55.⑤

在鱼类休息区5和阻水(消能)区4,分别布置生态景观设施、阻流墩10等,且阻流墩10错缝放置,布置四排;生态景观设施按实际情况布置

56.如图3和图4,本实施例中阻水(消能)区4区底的坡度设为0.05,鱼类休息区5区底设为平坡;沿程的若干级过水通道中,最后一级过水通道侧边的过水平台6与下游河道底坡高程相等。

57.如图5所示,本实施例中所述各个侧墙8均竖直沿程设置于河床,侧墙8整体呈波浪状,相邻两个侧墙8组成的同一级过水通道中的鱼类休息区5和阻水(消能)区4整体呈椭圆形;其中,阻水(消能)区4的椭圆区域的长轴设为3m且短轴设为2m,鱼类休息区5的椭圆区域的长轴设为(l

‑

0.8m

‑

2m)

×

3/4,且短轴设为2m。

58.其中,阻水(消能)区4和鱼类休息区5的椭圆形区域均沿椭圆区域的长轴两侧分别截断1/6,然后依次相切连接,组成过水断面较宽的鱼类休息区5和过水断面较窄的阻水(消能)区4。

59.本实施例中所述暗孔9嵌于过水通道底部12,暗孔9的上表面通过锁定环14与过水通道底部12固定。暗孔9中的水生植物培育器从上向下依次包括多孔层11和培土圆筒13,培土圆筒13开口向上。

60.本实施例中,暗孔9的内径设为0.8m,培土圆筒13外径设为0.75m、培土圆筒13内径设为0.65m、培土圆筒13高设为0.6m、培土圆筒13的底部厚设为0.1m,培土圆筒13整体采用混凝土制成;多孔层11位于培土圆筒13上方,多孔层11的外径设为0.65m、多孔层11的高设为0.2m,多孔层底部15设置有高度为0.15m的底座。

61.上述同一阻水(消能)区4的各个阻流墩10依次错缝放置,每个阻流墩10由乱石组成,迎水面宽度整体大于背水面宽度。

62.本发明充分利用堰坝的结构特点,在堰坝下游沿河道横向设置过水通道(流动路径较长),将堰坝上下游水头分级消耗;同时,在过水通道中形成不同功能区(鱼类休息区5和阻水(消能)区4),并布置按需布置消能设施和仿生态设施,在过水通道中形成鱼类喜好的水流流动形式和仿自然的水生生境,利于诱鱼向上游流动;既实现堰坝过鱼效果,保护当地河流生态环境,同时兼具当地景观功能。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1