一种淤泥质土筑堤结构的制作方法

1.本实用新型涉及堤防工程技术领域,更具体地说它是一种淤泥质土筑堤结构。

背景技术:

2.淤泥质土在我国滨海及河流湖泊滩区普遍存在,在河道、湖泊疏浚,市政、交通工程建设过程中常常会产生大量的难以利用的淤泥质土。工程中一般是把淤泥质土当作弃渣处理,淤泥质土弃渣一方面会占用大量的土地,另一方面对生态环境的污染较大。如何实现淤泥质土的资源化利用是工程领域备受关注的课题。

3.在堤防工程建设过程中需要大量的筑堤土料,由于工程投资、土料资源不足、征地环保等因素限制,往往需要合理考虑利用淤泥质土作为筑堤材料。然而淤泥质土由于其含水量高、承载力低、长期变形特性和力学特性较差,直接用于堤防填筑难以保证堤防的稳定,施工难度较大,现有堤防工程少有应用淤泥质土作为筑堤材料。且现有技术中采用淤泥质土筑堤的方法中,全断面采用淤泥质土或淤泥袋填筑的围堰堤坝,耐久性和抗渗性能较差,并且挡水时容易发生渗漏。

4.因此,开发一种耐久性和抗渗性能好的淤泥质土筑堤结构很有必要。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是为了提供一种淤泥质土筑堤结构,利用该结构填筑的堤防承载力高、稳定性好,耐久性和抗渗性能好,且挡水时不易发生渗漏,实现淤泥质土的资源化利用,减少筑堤土料(即粘性土料)的使用,工程投资少;解决淤泥质土筑堤承载力低、稳定性差、用于堤防填筑施工难度大等问题。

6.为了实现上述目的,本实用新型的技术方案为:一种淤泥质土筑堤结构,其特征在于:包括主堤身、外平台和内平台;主堤身内侧设置内平台、外侧设置外平台;

7.主堤身为堤顶、内外坡、地面连接形成的梯形断面;

8.主堤身由多层粘性土料层填筑而成;

9.内平台由多个淤泥质土袋装结构分层铺设而成;内平台呈倾斜结构、且向主堤身内侧倾斜;内平台与主堤身的接合处铺设反滤土工布;

10.外平台由多个淤泥质土袋装结构分层铺设而成;外平台呈倾斜结构、且向主堤身外侧倾斜;

11.淤泥质土袋装结构包括淤泥质土层和袋体;淤泥质土层充填在袋体内部;

12.相邻二个淤泥质土袋装结构之间填充粗砂层,以保证填筑的密实性和平整性,还可以加速淤泥质土的排水固结。

13.在上述技术方案中,内平台的坡度为1%~2%;

14.外平台的坡度为1%~2%。

15.在上述技术方案中,袋体为土工编织袋;袋体的直径为1.0m~1.5m。

16.在上述技术方案中,内平台的内脚处设置排水沟。

17.在上述技术方案中,主堤身的内侧和外侧均设置呈台阶状;主堤身的台阶高度与单层淤泥质土袋装结构的厚度相等。

18.本实用新型具有如下优点:

19.(1)相比于传统均质堤防,本实用新型采用淤泥质土代替合格粘性土料进行了堤防内外平台的填筑,可以同时满足堤身稳定和堤防管理的需要,并且能够显著减少粘性土料的开采量,解决堤防工程建设中筑堤土料不足的问题,同时还可以实现淤泥质土的资源化利用;

20.(2)本实用新型堤防内外平台采用淤泥质土填筑,主堤身仍采用粘性土料填筑可以满足堤防稳定和挡水的需要,不影响堤防的使用功能;本实用新型将淤泥质土很好地应用于堤防结构,堤防结构的承载力高、稳定性好,力学特性好;解决淤泥质土筑堤承载力低、稳定性差、用于堤防填筑施工难度大等问题;

21.(3)采用土工管袋充填淤泥质土施工,解决了软塑状淤泥质土筑堤难以成型的问题,并且土工管袋层间摩擦力较大,有利于平台的稳定性;

22.(4)相邻土工管袋空隙采用粗砂进行填充,形成了贯通的排水通道,有利于淤泥质土排水固结。

23.本实用新型将堤防结构进行了分区填筑,仅堤防内外平台采用淤泥质土填筑,主堤身仍采用密实性好的粘性土料填筑,耐久性和抗渗性能好(堤防的耐久性和防渗效果与传统的均质堤坝基本相同,可以满足堤防稳定和挡水的需要,安全可靠),且挡水时不易发生渗漏;克服了现有技术全断面采用淤泥质土或淤泥袋填筑的围堰堤坝,耐久性和抗渗性能较差,并且挡水时容易发生渗漏的缺陷。

附图说明

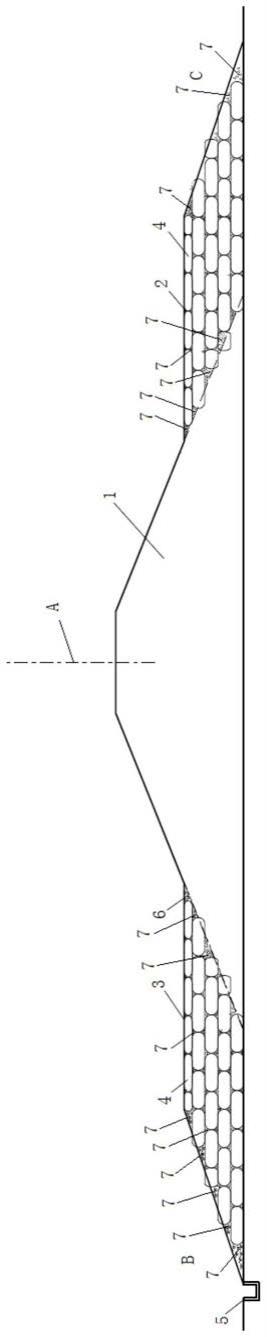

24.图1为本实用新型所述堤防的横断面图。

25.图2为本实用新型中的内平台与主堤身的连接结构示意图。

26.图3为本实用新型中的外平台与主堤身的连接结构示意图。

27.图4为本实用新型中的淤泥质土袋装结构的结构示意图。

28.图1中,a表示堤轴线;b表示堤内侧;c表示堤外侧。

29.图2中,b表示堤内侧。

30.图3中,c表示堤外侧。

31.图中1-主堤身,2-外平台,3-内平台,4-淤泥质土袋装结构,4.1-淤泥质土层,4.2-袋体,5-排水沟,6-反滤土工布,7-粗砂。

具体实施方式

32.下面结合附图详细说明本实用新型的实施情况,但它们并不构成对本实用新型的限定,仅作举例而已。同时通过说明使本实用新型的优点更加清楚和容易理解。

33.参阅附图可知:一种淤泥质土筑堤结构,包括主堤身1、外平台2和内平台3;主堤身1内侧设置内平台3、外侧设置外平台2(如图1所示);

34.主堤身1为堤顶、内外坡、地面连接形成的梯形断面;内平台为因稳定或管理需要在堤内侧设置的平台,断面形状类似于平行四边形;外平台为因稳定或管理需要在堤外侧

设置的平台,断面形状类似于平行四边形;

35.主堤身1由多层粘性土料层填筑而成,主堤身采用满足压实度要求的粘性土料分层填筑,具有良好的密实度和承载力,耐久性和抗渗性能好;

36.内平台3由多个淤泥质土袋装结构4分层铺设而成,内平台为采用淤泥质土袋装结构逐层铺设的密实结构;内平台3呈倾斜结构、且向主堤身1内侧倾斜;

37.内平台3与主堤身1的接合处铺设一层反滤土工布6,以防止主堤身发生渗透破坏;

38.外平台2由多个淤泥质土袋装结构4分层铺设而成,外平台为采用淤泥质土袋装结构逐层铺设的密实结构;外平台2呈倾斜结构、且向主堤身1外侧倾斜(如图1、图2、图3所示);

39.淤泥质土袋装结构4包括淤泥质土层4.1和袋体4.2;淤泥质土层4.1充填在袋体4.2内部(如图4所示),淤泥质土袋装结构4具有良好的保土排水功能;

40.淤泥质土袋装结构4的整体性好,易于堆积成型;克服了淤泥质土承载力低、稳定性差的缺点;本实用新型通过对传统均质堤防分区填筑,采用淤泥质土袋装结构填筑内外平台,节省土料资源,同时实现淤泥质土在堤防工程中的资源化利用;

41.相邻二个淤泥质土袋装结构4之间填充粗砂层7(如图1、图2、图3所示),相邻淤泥质土袋装结构4的空隙采用粗砂填充,以保证填筑的密实性和平整性,还可以加速管袋内淤泥质土的排水固结。

42.进一步地,内平台3的坡度为1%~2%;

43.外平台2的坡度为1%~2%。

44.进一步地,袋体4.2为土工编织袋;袋体4.2的直径为1.0m~1.5m;袋体采用土工织物生产厂家生产的编织布土工管袋,袋体具有良好的保土排水功能。

45.更进一步地,内平台3的内脚处设置排水沟5(如图1、图2、图3所示),沿堤内脚设置有排水沟以汇集淤泥质土固结排水和内坡雨水。

46.更进一步地,主堤身1的内侧和外侧均设置呈台阶状;主堤身1的台阶高度与单层淤泥质土袋装结构4的厚度相等(如图1、图2、图3所示),保证内平台2、外平台2与主堤身1接触良好。

47.实施例

48.现以本实用新型应用于某堤防的构建为实施例对本实用新型进行详细说明,对本实用新型应用于其它堤防的构建同样具有指导作用。

49.本实施例将某堤防的结构分为主堤身1,内平台3,外平台2三个部分(如图1所示),通过对堤防进行分区设计,解决淤泥质土筑堤承载力低、稳定性差、用于堤防填筑施工难度大等问题;其中主堤身1采用黏粒含量10%~35%,塑性指数7~20的黏性土填筑,外平台2、内平台3均采用淤泥质土袋装结构4填筑。

50.本实施例填筑前进行清基,对主堤身1、内平台2、外平台3范围内的植物根茎、杂物、垃圾应彻底清除,并对堤基作平整处理,保证干地施工,满足堤防填筑的需求。

51.本实施例中某堤防的主堤身1采用黏性土料分层填筑,分层厚度30~50cm。内平台3、外平台2采用淤泥质土袋装结构4分层填筑,且淤泥质土袋装结构4的袋体4.2相互错缝堆放平整。在填筑过程中,主堤身1、内平台3、外平台2均同步均衡上升。

52.相邻淤泥质土袋装结构4的袋体4.2之间的空隙采用粒径1~2mm粗砂7填充,作为

排水通道,以加速管袋内淤泥质土的排水固结。

53.主堤身1填筑成台阶状(如图2、图3所示),主堤身1的台阶高度与单层淤泥质土袋装结构4的厚度一致,台阶宽度为0.5~1.0m,保证内平台2、外平台2与主堤身1接触良好。

54.在内平台3与主堤身1接缝处铺设有一层反滤土工布6,土工布6铺设范围从主堤身内脚延伸至内平台高程(如图1、图2所示),土工布6只允许水透过,不允许土体被带出,防止主堤身1发生渗透破坏。在堤内脚设置有排水沟5,排水沟5采用浆砌石结构,排水沟宽0.2m,深0.3m,采用m10.0砂浆砌筑,方便某堤防的内坡雨水和内平台3淤泥质土固结积水排出。

55.本实施例所述的某堤防,主堤身1坡面的坡比为1:(2.0~3.0),内平台3、外平台2的坡比可在1:(2.0~5.0)的范围内调整。

56.建造上述实施例中的淤泥质土堤防时应根据《堤防工程设计规范》要求开展不同工况条件下堤坡稳定性验算,以合理确定内外平台宽度和高程,使抗滑稳定安全系数大于规范允许值。

57.结论:本实施例中的淤泥质土袋装结构的整体性好,易于堆积成型;克服了淤泥质土承载力低、稳定性差的缺点;本实施例通过对传统均质堤防分区填筑,采用袋装淤泥质土填筑内外平台,节省了土料资源,同时实现了淤泥质土在堤防工程中的资源化利用。

58.尽管以上详细描述了本实用新型的实例,但是应该清楚的理解,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化,凡在本实用新型的精神原则之内所作的任何修改,等同替换、改进等均应包含在本实用新型的保护范围之内。

59.其它未说明的部分均属于现有技术。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1