临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法与流程

1.本发明涉及基坑施工领域,特别涉及一种临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法。

背景技术:

2.由于预应力管桩(包括pc管桩、phc管桩以及ptc管桩等)施工速度快、对施工场地要求低,所以其应用越来越广泛,但预应力管桩在沉桩的过程中,周围土体受到桩体的挤压作用,会导致短期内孔隙水压力上升,使土体隆起并向侧向挤压。容易对临近已有或在建的建(构)筑物、道路等产生影响。目前对于临近距离过近的场合,通常采用将预应力管桩调整为灌注桩等改变桩类型的方式来解决上述问题,但众所周知,灌注桩施工较预应力桩施工,工序更繁杂,施工进度缓慢,且对施工场地要求高。

技术实现要素:

3.为了解决上述问题,本发明提供了一种临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法,可以较大程度的降低预应力管桩在沉桩过程中对临近的已有或在建构筑物的影响,满足临近深基坑工程的施工要求。

4.本发明通过如下方案来实现:一种临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法,包括步骤:

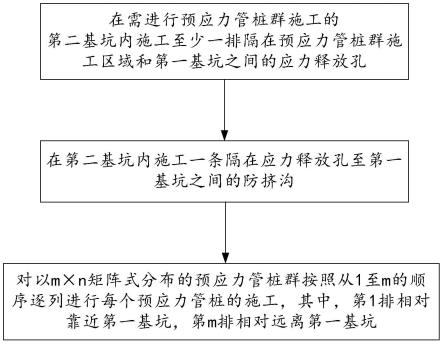

5.在需要进行预应力管桩群施工的第二基坑内施工至少一排隔在预应力管桩群施工区域和临近的第一基坑之间的应力释放孔;

6.在所述第二基坑内施工一条隔在所述应力释放孔至所述第一基坑之间的防挤沟;

7.对以m

×

n(m为排数,n为列数)矩阵式分布的预应力管桩群按照从1至m的顺序逐列进行每个预应力管桩的施工,其中,第1排相对靠近所述第一基坑,第m排相对远离所述第一基坑。

8.本发明临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法的进一步改进在于,在施工完每个所述应力释放孔之后,及时于所述应力释放孔内通长安放塑料管,并于所述塑料管周围间隙内回填砂子。

9.本发明临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法的进一步改进在于,所述塑料管的直径不小于所述应力释放孔直径的三分之一且不大于所述应力释放孔直径的二分之一。

10.本发明临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法的进一步改进在于,在施工所述应力释放孔时,使所述应力释放孔的深度不小于所述预应力管桩的桩孔设计深度。

11.本发明临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法的进一步改进在于,在所述第二基坑内施工两排隔在预应力管桩群施工区域和所述第一基坑之间的应力释放孔。

12.本发明临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法的进一步改进在于,按照梅花状布设的方式施工所述应力释放孔。

13.本发明通过应力释放孔、防挤沟以及调整预应力管桩施工顺序的综合设计,较大

程度的降低预应力管桩在沉桩过程中对临近的已有或在建构筑物的影响,满足临近深基坑工程的施工要求,且相较于传统的将预应力管桩直接替换为灌注桩等改变桩类型的措施,更为经济、施工效率更高。

附图说明

14.图1示出了本发明预应力灌装群施工方法的流程图。

15.图2示出了本发明预应力管桩群施工区域、应力释放孔及防挤沟的平面位置示意图。

16.图3示出了传统的预应力管桩群的施工顺序图。

具体实施方式

17.为了降低预应力管桩在沉桩的过程中对临近已有或在建的建(构)筑物、道路等产生的影响。本发明提供了一种临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法。下面以具体实施例结合附图对该临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法作进一步说明。

18.参阅图1和图2,图1示出了本发明预应力灌装群施工方法的流程图,图2示出了本发明预应力管桩群施工区域、应力释放孔及防挤沟的平面位置示意图。该第一基坑1仅施工完成了基础底板,目前仍处在地下结构施工阶段,该第二基坑2幕墙处于预应力管桩施工阶段,该第二基坑2与该第一基坑1的地连墙的净距d仅为15米。本发明根据上述施工背景提供了一种临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法,包括步骤:

19.步骤1、在需要进行预应力管桩群施工的第二基坑2内施工至少一排隔在预应力管桩群施工区域和临近的第一基坑1之间的应力释放孔3。

20.具体来说,本实施方式设置了两排应力释放孔3,且每排沿该第二基坑2的临界线方向间隔设置有多个φ300的应力释放孔3,且相邻应力释放孔3的间距为1.0m,排距为0.8m,采用梅花状布设,使布置的应力释放孔3能够满足本工程的防挤土需要。较佳地,该应力释放孔3的孔深应不小于预应力管桩的桩孔设计深度,最好是与桩孔设计深度相等,以避免不必要的施工成本浪费。在工程中,主楼桩基为33米,加上送桩深度,该预应力管桩的桩孔设计深度约为38米,因此,本实施方式中的应力释放孔3的孔深定为38米。较佳地,在施工完每个该应力释放孔3之后,及时于该应力释放孔3内通长安放塑料管,并于该塑料管周围间隙内回填黄沙,以防止塌孔影响应力释放效果。其中,该塑料管的直径不小于该应力释放孔直径的三分之一且不大于该应力释放孔直径的二分之一,本实施方式中该塑料管的直径定为φ100,通过塑料管与应力释放孔3的孔径配合以及黄沙填充于间隙的综合设计,既防止了塌孔,又保证了较佳地应力释放效果。

21.步骤2、在该第二基坑2内施工一条隔在该应力释放孔3至该第一基坑1之间的防挤沟4。

22.具体来说,该防挤沟4的宽度为1.5米、深度为2.5米,且沿该第二基坑2的临界线方向通长设置,以进一步地降低预应力管桩在沉桩的过程中对临近的第一基坑1的影响。

23.步骤3、对以m

×

n(m为排数,n为列数)矩阵式分布的预应力管桩群按照从1至m的顺序逐列进行每个预应力管桩的施工,其中,第1排相对靠近该第一基坑1,第m排相对远离该第一基坑1。

24.具体来说,参阅图3,图3示出了传统的预应力管桩群的施工顺序图。以4排

×

5列为例,传统的预应力管桩群的施工顺序是单行东西向顺序施工,即按照第1排(靠近第一基坑1的一排)至第4排(远离第一基坑1的一排)的顺序单行施工,该施工顺序会连续增加第一基坑1的支撑维护结构侧向压力,造成第一基坑1某一时段受力变形较大,增加安全风险。配合图2所示,本实施方式将传统预应力管桩群的施工顺序调整为由北至南逐列施工,即按照第1排至第4排的方向先施工第1列,再依次施工第2列至第4列,列的顺序不限于此,如也可以按照第4列至第1列的方向,或者是隔列施工的顺序,但施工每列时均应保证由靠近第一基坑1至远离第一基坑1的顺序进行,以避免对第一基坑1的持续影响。

25.本发明通过应力释放孔、防挤沟以及调整预应力管桩施工顺序的综合设计,较大程度的降低预应力管桩在沉桩过程中对临近的已有或在建构筑物的影响,满足临近深基坑工程的施工要求,且相较于传统的将预应力管桩直接替换为灌注桩等改变桩类型的措施,更为经济、施工效率更高。

26.以上结合附图实施例对本发明进行了详细说明,本领域中普通技术人员可根据上述说明对本发明做出种种变化例。因而,实施例中的某些细节不应构成对本发明的限定,本发明将以所附权利要求书界定的范围作为本发明的保护范围。

技术特征:

1.一种临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法,其特征在于,包括步骤:在需要进行预应力管桩群施工的第二基坑内施工至少一排隔在预应力管桩群施工区域和临近的第一基坑之间的应力释放孔;在所述第二基坑内施工一条隔在所述应力释放孔至所述第一基坑之间的防挤沟;对以m

×

n(m为排数,n为列数)矩阵式分布的预应力管桩群按照从1至m的顺序逐列进行每个预应力管桩的施工,其中,第1排相对靠近所述第一基坑,第m排相对远离所述第一基坑。2.如权利要求1所述的临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法,其特征在于,在施工完每个所述应力释放孔之后,及时于所述应力释放孔内通长安放塑料管,并于所述塑料管周围间隙内回填砂子。3.如权利要求2所述的临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法,其特征在于,所述塑料管的直径不小于所述应力释放孔直径的三分之一且不大于所述应力释放孔直径的二分之一。4.如权利要求1所述的临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法,其特征在于,在施工所述应力释放孔时,使所述应力释放孔的深度不小于所述预应力管桩的桩孔设计深度。5.如权利要求1所述的临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法,其特征在于,在所述第二基坑内施工两排隔在预应力管桩群施工区域和所述第一基坑之间的应力释放孔。6.如权利要求5所述的临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法,其特征在于,按照梅花状布设的方式施工所述应力释放孔。

技术总结

本发明涉及一种临近深基坑工程的预应力管桩群施工方法,包括步骤:在需要进行预应力管桩群施工的第二基坑内施工至少一排隔在预应力管桩群施工区域和临近的第一基坑之间的应力释放孔;在所述第二基坑内施工一条隔在所述应力释放孔至所述第一基坑之间的防挤沟;对以m

技术研发人员:刘郢龙 曹传伟 张永欢 王方亮 陈洋 陈文杰 冯贞硕 覃攀

受保护的技术使用者:中建八局科技建设有限公司

技术研发日:2022.11.03

技术公布日:2023/3/30

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1