防渗引排型建筑地基的制作方法

1.本实用新型涉及建筑技术领域,更具体地说,它涉及一种防渗引排型建筑地基。

背景技术:

2.建筑地基分为天然地基和人工地基。无须经过处理可以直接承受建筑物荷载的地基称为天然地基,反之,需通过地基处理技术处理的地基称为人工地基。

3.现有的建筑通常需要修建地基来实现对上层建筑的稳定支撑,地基修建的过程需要一定的工期,在工期内下雨的时候雨水会通过地基内形成的空腔渗入到地基下方的土壤内,渗入到地基附近的水会使得土壤变得松软,任由雨水流动和渗入土壤会影响后期成形的地基的整体稳定性,因而设置一种结构来减小降水对于地基稳定性影响的结构就很有必要。

4.因此需要提出一种新的方案来解决这个问题。

技术实现要素:

5.针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种防渗引排型建筑地基,通过结构的设置达到提高地基体整体结构稳定性的目的。

6.本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:该防渗引排型建筑地基,包括地基体,所述地基体上形成有沿竖向贯穿的若干空腔,位于地基体外沿的下方和空腔内均设有顶部开口的集水部,所述集水部的底面位于地基体的下方,所述集水部内灌注有混凝土。

7.通过采用上述技术方案,利用设置的集水部实现对落至空腔内以及地基体外沿的雨水的稳定收集,进而可以减小雨水渗入到地基体下方土壤中的量,实现对地基体下方的土壤结构的稳定保护,将集水部内灌注混凝土,待混凝土凝固之后可以通过集水部内混凝土凝固后的硬度来进一步加强结构整体的结构强度。

8.本实用新型进一步设置为:所述集水部包括位于地基体外沿下方且顶部开口的若干第一集水件以及位于空腔内且顶部开口的若干第二集水件,所述第二集水件上连通有与第一集水件内部连通的若干导流管。

9.通过采用上述技术方案,通过第二集水件实现对空腔的包覆和保护,使得第二集水件可以实现落入空腔内的水的稳定收集,第二集水件内的水在导流管引流的作用下进入到第一集水件内,将第一集水件内收集的水引排走,进而可以实现对落至地基处的雨水的稳定收集和引排,减少降水渗入到地基体下方的土壤中对于地基体下方土层的影响,进而加强地基体整体的结构稳定性。

10.本实用新型进一步设置为:所述导流管的内底面高度自第二集水件向第一集水件递减。

11.通过采用上述技术方案,该设置使得导流管实现自第二集水件向第一集水件倾斜的状态,进而使得第二集水件内收集的水可以更好地朝向第一集水件进行流动,减少空腔

内聚集的水分。

12.本实用新型进一步设置为:所述地基体穿至第一集水件顶部开口上方的长度大于零且小于第一集水件顶部开口的宽度。

13.通过采用上述技术方案,该设置确保地基体可以穿至第一集水件的上方,进而在第一集水件内灌注的混凝土凝固变硬之后可以实现对地基体的支撑作用,确保地基体整体可以处在更加稳定状态,进而有效提高结构整体的稳定性。

14.本实用新型进一步设置为:远离地基体一侧的所述第一集水件的顶面与地基体的顶面平齐。

15.通过采用上述技术方案,该设置可以减少第一集水件外层的泥沙流入到第一集水件内,进而可以增强结构整体对于雨水对于地基体底部的地基的损伤,进而加强结构整体的结构稳定性。

16.本实用新型进一步设置为:所述第一集水件内设有刚性支撑架,所述刚性支撑架的顶面与地基体的底面相抵。

17.通过采用上述技术方案,利用刚性支撑架具有的结构强度实现对第一集水件整体结构强度的增大,进而搭配灌注在第一集水件内的混凝土可以形成稳定的混凝土支撑结构,进而可以实现对地基体的稳定支撑,确保地基体整体保持在相对稳定的状态。

18.本实用新型进一步设置为:所述第二集水件的内底面上向下凹陷形成有内部中空的若干加强管。

19.通过采用上述技术方案,设置的加强管可以通过灌注在加强管内的混凝土具有的强度来增大结构第二集水件整体与土壤连接处的接触面积,使得第二集水件整体与外界环境的连接强度更大。

20.综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

21.利用设置的集水部实现对落至空腔内以及地基体外沿的雨水的稳定收集,进而可以减小雨水渗入到地基体下方土壤中的量,实现对地基体下方的土壤结构的稳定保护,将集水部内灌注混凝土,待混凝土凝固之后可以通过集水部内混凝土凝固后的硬度来进一步加强结构整体的结构强度。

附图说明

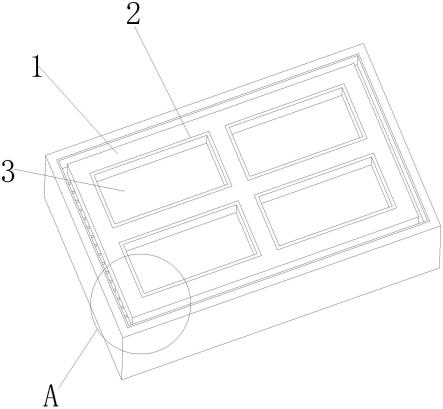

22.图1为本实用新型的结构示意图;

23.图2为图1中a处的放大图;

24.图3为本实用新型的剖视图;

25.图4为图3中b处的放大图。

26.图中:1、地基体;2、空腔;3、混凝土;4、第一集水件;5、第二集水件;6、导流管;7、刚性支撑架;8、加强管。

具体实施方式

27.下面结合附图和实施例,对本实用新型进行详细描述。

28.该防渗引排型建筑地基,如图1和图2所示,包括地基体1,地基体1包括钢筋框架以及包覆在钢筋框架外侧的混凝土3层,地基体1设置为预制地基结构,地基体1上形成有沿竖

向贯穿的若干空腔2,位于地基体1外沿的下方和空腔2内均设有顶部开口的集水部,通过集水部对于空腔2的盖合以及对于地基体1四周外沿的稳定阻隔和收集,进而可以减少降水渗入到地基体1下方的土壤中的量,进而可以减少降水对于地基体1下方土壤结构的冲刷和损伤,集水部的底面位于地基体1的下方,该设置确保集水部稳定埋设在土壤内,确保集水部相对于地基体1的位置更加稳定,进而确保集水部可以更好地实现对降水的收集,使得集水部整体的结构和功能更加稳定,集水部内灌注有混凝土3,利用混凝土3凝固之后具有的结构强度来确保地基体1的下方可以形成稳定的混凝土3支撑结构,进而可以实现对地基体1的稳定支撑,确保地基体1整体结构和功能的稳定。

29.如图3和图4所示,集水部包括位于地基体1外沿下方且顶部开口的若干第一集水件4以及位于空腔2内且顶部开口的若干第二集水件5,第一集水件4和第二集水件5的材质均设置为橡胶材质,第二集水件5上连通有与第一集水件4内部连通的若干导流管6,导流管6的内底面高度自第二集水件5向第一集水件4递减,导流管6的材质设置为橡胶材质,利用橡胶材质具有的防水性好的特点来确保第一集水件4、第二集水件5和导流管6均可以稳定实现对雨水的收集和引排,设置的第一收集件实现对落至地基体1四周侧壁的雨水的稳定收集,进而可以减少雨水渗入到地基体1下方的量,减少渗水对于地基体1的损伤,进而有效提高结构整体的稳定性。

30.如图3和图4所示,地基体1穿至第一集水件4顶部开口上方的长度大于零且小于第一集水件4顶部开口的宽度,该设置确保地基体1可以稳定穿至第一集水件4的上方,进而在第一集水件4内的混凝土3凝固之后可以实现对地基体1的稳定支撑,第一集水件4内设有刚性支撑架7,刚性支撑架7的顶面与地基体1的底面相抵,利用刚性支撑架7具有的结构强度实现对第一集水件4整体结构强度的加强,进而在第一集水件4内未灌注混凝土3或是混凝土3尚未凝固时,可以通过设置的刚性支撑架7实现对地基体1的稳定支撑。

31.如图3和图4所示,远离地基体1一侧的第一集水件4的顶面与地基体1的顶面平齐,该设置可以增强第一集水件4对于远离地基体1一侧的泥沙和雨水的稳定阻隔,进而可以实现对地基体1下方结构的稳定保护,第二集水件5的内底面上向下凹陷形成有内部中空的若干加强管8,利用形成的加强管8一方面增强第二集水件5整体的集水性能,另一方面在灌注到加强管8内的混凝土3凝固之后可以在第二集水件5的下方形成多个混凝土3杆,增大第二集水件5与土壤连接处的接触面积,使得第二集水件5整体所处的状态更加稳定。

32.工作原理:挖设出用于放置地基体1的基坑,在基坑的内底面上挖出用于放置第一集水件4和第二集水件5的放置坑,将第一集水件4和第二集水件5投放在放置坑内并用导流管6连通第一集水件4和第二集水件5,将刚性支撑架7放置在第一集水件4内,将预制式的地基体1放置在基坑内并与保证地基体1的底面相抵,此时出现降水时,雨水被第一集水件4和第二集水件5收集起来,第二集水件5内的水通过导流管6流动至第一集水件4内,通过水泵将第一集水件4内的水抽干,当天气好的时候,将混凝土3灌注到第一集水件4、导流管6和第二集水件5内,待第一集水件4凝固之后可以实现对地基体1的稳定支撑。

33.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1