装配式海绵城市防水体系的制作方法

1.本实用新型涉及建筑板材技术领域,尤其涉及一种装配式海绵城市防水体系。

背景技术:

2.海绵城市是指下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水释放并加以利用。基于海绵城市的理念,在楼房建设过程中,海绵城市相关的技术不断发展。中国专利公开号cn 108179766 a公开了一种海绵城市设计的车库顶板防水结构,在车库顶板上设置有防水保护层c、排水设施层b和透水路面结构层a。其中,防水保护层c有水泥砂浆层、防水涂层、高分子防水卷和钢筋混凝土保护层组成,而为了满足排水的要求,还需要在排水设施层b中配置土工布和透水疏水板,以通过透水疏水板将下雨收集的雨水输送至排水渠。上述结构形式在现场施工过程中,需要分别施工防水保护层c和排水设施层b,导致施工过程繁琐且施工周期较长;并且,仅依靠透水疏水板来排水导致排水效率较低。鉴于此,如何设计一种提高施工效率以缩短施工周期,并提高排水效率的技术是本实用新型所要解决的技术问题。

技术实现要素:

3.本实用新型提供一种装配式海绵城市防水体系,实现简化施工过程,提高了施工效率并缩短了施工周期,并提高排水效率。

4.为达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

5.本实用新型提供了一种装配式海绵城市防水体系,包括多块复合板材和多条排水连接组件;所述复合板材包括:透水层和中间层,所述透水层和所述中间层和所述防水层依次连接在一起,所述透水层配置成将顶面收集的水从侧面输出;

6.相邻两块所述复合板材之间设置有所述排水连接组件,所述排水连接组件包括排水导向件和搭接连接件,所述排水导向件形成有排水流道,所述排水导向件的两侧壁分别设置有进水孔,所述进水孔连通所述排水流道,所述排水导向件位于两块所述复合板材之间,所述搭接连接件搭接在相邻的两块所述复合板材的上表面上并遮盖住所述排水导向件。

7.进一步的,所述排水导向件呈倒u型结构或倒v型结构。

8.进一步的,所述排水导向件的两侧分别设置有翻边结构,所述翻边结构朝向外侧延伸并搭接对应侧的所述复合板材的下表面上。

9.进一步的,两个所述翻边结构相互连接在一起构成一整体结构。

10.进一步的,所述搭接连接件的下表面设置有两个相对布置的定位部,所述排水导向件夹在两个所述定位部之间。

11.进一步的,所述定位部的截面为锥形。

12.进一步的,所述防水层第一防水层,所述透水层、所述中间层和所述第一防水层依次连接在一起。

13.进一步的,所述防水层第二防水层,多个所述复合板材设置在所述第二防水层上。

14.进一步的,还包括土工布,所述土工布遮盖在多块所述复合板材的上方。

15.进一步的,相邻的两个所述排水流道相互连通。

16.本实用新型的技术方案相对现有技术具有如下技术效果:通过在复合板材的外层设置透水层,透水层的顶面收集的雨水能够快速的从侧面输出并流入到两块复合板材之间设置的排水连接组件中,并利用排水连接组件中排水导向件所形成的排水流道进行导向输送水流,排水导向件中的排水流道具有足够大的流道截面,以确保汇流的雨水能够快速顺畅的输送,进而提高排水效率;另外,在施工过程中,施工人员仅需要在建筑物的待保护面逐一铺设复合板材,并通过排水连接组件将相邻两块复合板材连接在一起以完成施工过程,进而有效的简化施工过程,提高了施工效率并缩短了施工周期。

附图说明

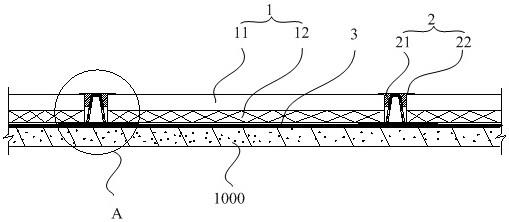

17.图1为本实用新型装配式海绵城市防水体系的结构示意图之一;

18.图2为图1中a区域的局部放大示意图;

19.图3为本实用新型装配式海绵城市防水体系的结构示意图之一;

20.图4为图3中b区域的局部放大示意图。

21.附图标记:

22.复合板材1;

23.透水层11、中间层12、第一防水层13;

24.排水连接组件2;

25.排水导向件21、搭接连接件22;

26.排水流道211、进水孔212、翻边结构213、定位部221;

27.第二防水层3。

具体实施方式

28.如图1-图2所示,本实用新型提供一种装配式海绵城市防水体系,包括多块复合板材1和多条排水连接组件2;复合板材1包括:透水层11、中间层12和防水层,透水层11、中间层12和所述防水层依次连接在一起,透水层11配置成将顶面收集的水从侧面输出;

29.相邻两块复合板材1之间设置有排水连接组件2,排水连接组件2包括排水导向件21和搭接连接件22,所述排水导向件形成有排水流道211,所述排水导向件的两侧壁分别设置有进水孔212,进水孔212连通排水流道211,所述排水导向件位于两块复合板材1之间,搭接连接件22搭接在相邻的两块复合板材1的上表面上并遮盖住所述排水导向件。

30.具体而言,在实际施工过程中,将多块复合板材1安装在建筑物的待保护面上,以利用多块复合板材1将建筑物的待保护面1000遮盖住,而相邻的两块复合板材1之间则通过排水连接组件2进行连接。

31.排水连接组件2中的所述排水导向件布置在两块复合板材1之间,然后,再通过搭接连接件22将相邻的两块复合板材1进行连接固定,以完成现场施工。

32.而在实际使用过程中,在下雨环境下,雨水落到透水层11上后,雨水从透水层11的上表面透过后并从透水层11的侧部排出,而从透水层11侧部排出的雨水将通过进水孔212进入到所述排水导向件的排水流道211中,进而通过排水流道211顺畅的将雨水输送到对应

的位置处。

33.其中,在施工过程中,对于相邻的两个排水导向件21而言,对应的两个排水流道211相互连通,这样,便可以使得水经由不同的排水流道211输送,以满足雨水顺畅导出的要求。

34.进一步的,对于所述排水导向件而,为了满足顺畅输出水流的要求,所述排水导向件呈倒u型结构或倒v型结构。

35.具体的,以所述排水导向件呈倒u型结构为例,所述排水导向件倒扣在两块复合板材1之间,所述排水导向件通过其自身内部形成的排水流道211来输送雨水。而所述排水导向件的侧壁所形成的进水孔212,更有利于雨水从透水层11的端面流出后经由侧壁的进水孔212进入到排水流道211中。

36.更进一步的,为了提高排水导向件21与复合板材1之间的连接强度,所述排水导向件的两侧分别设置有翻边结构213,翻边结构213朝向外侧延伸并搭接对应侧的复合板材1的下表面上。

37.具体的,在施工过程中,根据复合板材1的铺设要求,先在建筑物的待保护面间隔交叉布置好排水导向件21,多条排水导向件21构成网格状,然后,将复合板材1放置在对应的网格中,此时,复合板材1将压在翻边结构213的上方,然后,再将搭接连接件22搭接在两个复合板材1之间以完成铺设工作。

38.由于复合板材1与排水导向件21的翻边结构213进一步的连接,进而使得整体结构更加牢固可靠。

39.又进一步的,两个翻边结构213相互连接在一起构成一整体结构。

40.具体的,对于同一个所述排水导向件的两个翻边结构213而言,两个翻边结构213可以为一整体板状结构,进而使得所述排水导向件形成相对封闭的排水流道211。

41.对于搭接连接件22,其一方面用于将相邻的两块复合板材1连接在一起,另一方面还需要进一步的与下方的所述排水导向件进行连接,为此,搭接连接件22的下表面设置有两个相对布置的定位部221,所述排水导向件夹在两个定位部221之间。

42.具体的,在将复合板材1与所述排水导向件组装好后,从顶部将搭接连接件22连接在两块复合板材1之间,同时,利用搭接连接件22下表面所形成的两个定位部221来对所述排水导向件进行定位固定,以使得所述排水导向件夹在两个定位部221之间,以提高组装可靠性。

43.其中,为了方便组装,则将定位部221的截面设计为锥形,这样,在从上部装配搭接连接件22时,定位部221能够顺畅的插入到所述排水导向件与复合板材1之间,以方便现场快速组装。

44.优选实施例中,为了提高装配式海绵城市防水体系的整体防水性能,装配式海绵城市防水体系可以设计为自动防水设计。以下结合附图进行说明。

45.如图3和图4所示,所述防水层还包括第一防水层13,透水层11、中间层12和第一防水层13依次连接在一起。

46.具体的,在加工复合板材1的过程中,将透水层11、中间层12和第一防水层13依次连接在一起,进而使得复合板材1自身便具有防水的性能。

47.或者,如图1和图2所示,所述防水层还包括第二防水层3,多个复合板材1设置在第

二防水层3上。

48.具体的,在施工过程中,先在建筑物的待保护面上铺设第二防水层3,以通过第二防水层3对建筑物的待保护面起到防水处理,然后,再在第二防水层3上铺设复合板材1和排水连接组件2。

49.再进一步的,装配式海绵城市防水体系还包括土工布(未图示),所述土工布遮盖在多块复合板材1的上方。

50.具体的,在将复合板材1通过排水连接组件2铺设在建筑物的待保护面上后,再在顶部铺设一层土工布,土工布将起到过滤雨水的作用。

51.其中,第一防水层13可以为防水卷材,而第二防水层3可以为防水卷材或防水涂层。另外,对于透水层11而言,其表现实体可以为透水混凝土、透水砖或地面透水板等板体,在此不做限制和赘述。中间层12则根据需要可以为塑料板来作为支撑件,或者,中间层12可以采用发泡板来启动支撑和保温的作用。

52.通过在复合板材的外层设置透水层,透水层的顶面收集的雨水能够快速的从侧面输出并流入到两块复合板材之间设置的排水连接组件中,并利用排水连接组件中排水导向件所形成的排水流道进行导向输送水流,排水导向件中的排水流道具有足够大的流道截面,以确保汇流的雨水能够快速顺畅的输送,进而提高排水效率;另外,在施工过程中,施工人员仅需要在建筑物的待保护面逐一铺设复合板材,并通过排水连接组件将相邻两块复合板材连接在一起以完成施工过程,进而有效的简化施工过程,提高了施工效率并缩短了施工周期。

53.以上仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1