面状发热复合片的制作方法

本发明涉及一种面状发热复合片,更具体而言,旨在提供如下结构的面状发热复合片,即,更可靠地防止热量流失到下部,并通过均匀的面状发热使更多的热量传递到上部,且更可靠地防止由于在道路融雪铺装施工过程中施加的沥青混凝土或设备载荷以及施工后施加的车轮载荷造成的损坏。

背景技术:

1、一般来说,在道路上发生的交通事故中,冬季道路结冰造成的滑倒事故发生率较高,尤其是在作为经常结冰的区域的陡坡、立交桥、隧道出入口处,事故发生的频率较高。

2、因此,冬季因路面结冰引起的大大小小的交通事故造成的人员伤亡和巨大的财产损失逐年增加。

3、并且,因大雪而进行的除雪初期工作非常重要,但当因结冰而难以进入现场时,除雪工作就相对延迟,大大增加严重交通拥堵和交通事故的风险。

4、另一方面,虽然融雪对小雪的效果随着时间的推移得到解决,但在大多数情况下对于在由于大雪的融雪过程的过渡时期和夜间最低气温急剧下降时的路面积雪结冰没有采取根本措施。

5、作为用于预防这种情况的最简单的方法,广泛使用通过除雪车喷洒作为除雪剂的氯化钙的方式,但道路设施的腐蚀破坏和对环境的各种负面影响正被环保团体和道路官员指出为严重问题。

6、因此,与在冬季易于积雪和冰冻的陡坡、立交桥、隧道出入口处等的初期积雪对应一起,需要通过更随时应用有效的除雪方法来防止由于使冬季道路上行驶的驾驶者混乱的交通灾害导致的生命威胁和而每年增加的巨大经济损失的生态友好的除雪方法。

7、根据上述要求,以往提出了通过将加热电缆以锯齿形布置在网状金属框架上的发热网形式的发热介质埋设在路面上的方式,使用从加热电缆发出的热量融化路上的积雪的方法。

8、但在上述方法中,从加热电缆发出的热量大部分传到下部,散失到地下,因此热量传到路面需要很长时间,而且传热量不大,由此存在无法正常进行路上的融雪工作。

9、出现上述问题的原因是因为,道路的沥青混凝土铺装层的一般厚度为20cm至40cm,但加热电缆埋设在距离沥青混凝土铺装层的表面5cm至10cm的深度处,因此在加热电缆产生的热量倾向于移动到比上部具有更高热容量的下部。

10、此外,如上所述的发热网的问题在于,由于在施工过程中施加的沥青混凝土或设备载荷以及施工后施加的车轮载荷而加热电缆受到损坏并失去其功能,因此频繁重建导致维护费用增加。

11、由此,最近,如图1所示,主要使用如下的线状发热方式,即,形成距路面有一定深度和长度的凹槽200,在凹槽200内部依次设置用于防止热量流失到下部的隔热材料300、用于容纳加热电缆500的具有优良导热性的由金属制成的容纳部件400、加热电缆500以及用于固定容纳部件400的上端的固定部件600,然后在容纳部件400的上部形成填充有导热树脂液的导热层700。

12、如上所述的线状发热方式通过布置在下部的隔热材料300防止热量流失到地下,且通过导热性容纳部件400和导热层700将从加热电缆500发出的热量大部分快速传递到路面,因此大大提高路面的融雪效率。

13、然而,上述方法具有如下问题,即,需要执行包括在道路上形成具有预定深度和长度的多个凹槽200的工作、清除凹槽200内部灰尘的工作、在凹槽200内部设置隔热材料300的工作、在隔热材料300的上部设置容纳部件400的工作、在容纳部件400内部设置加热电缆500的工作、设置用于固定容纳部件400的上部的固定部件600的工作以及在容纳部件400的上部填充用于形成导热层700的导热树脂液的工作的许多工作,不仅设置工作繁琐,而且设置工作需要长时间。

14、并且,还没有解决在将从加热电缆发出的热量传递到路面的过程中热量通过容纳部件400和导热层700的侧方流失到下部的问题。

技术实现思路

1、技术问题

2、本发明是为了解决上述问题而研制的,本发明的目的在于提供如下结构的面状发热复合片,即,更可靠地防止热量流失到下部,并通过均匀的面状发热使更多的热量传递到上部,且更可靠地防止由于在道路融雪铺装施工过程中施加的沥青混凝土或设备载荷以及施工后施加的车轮载荷造成的损坏。

3、技术方案

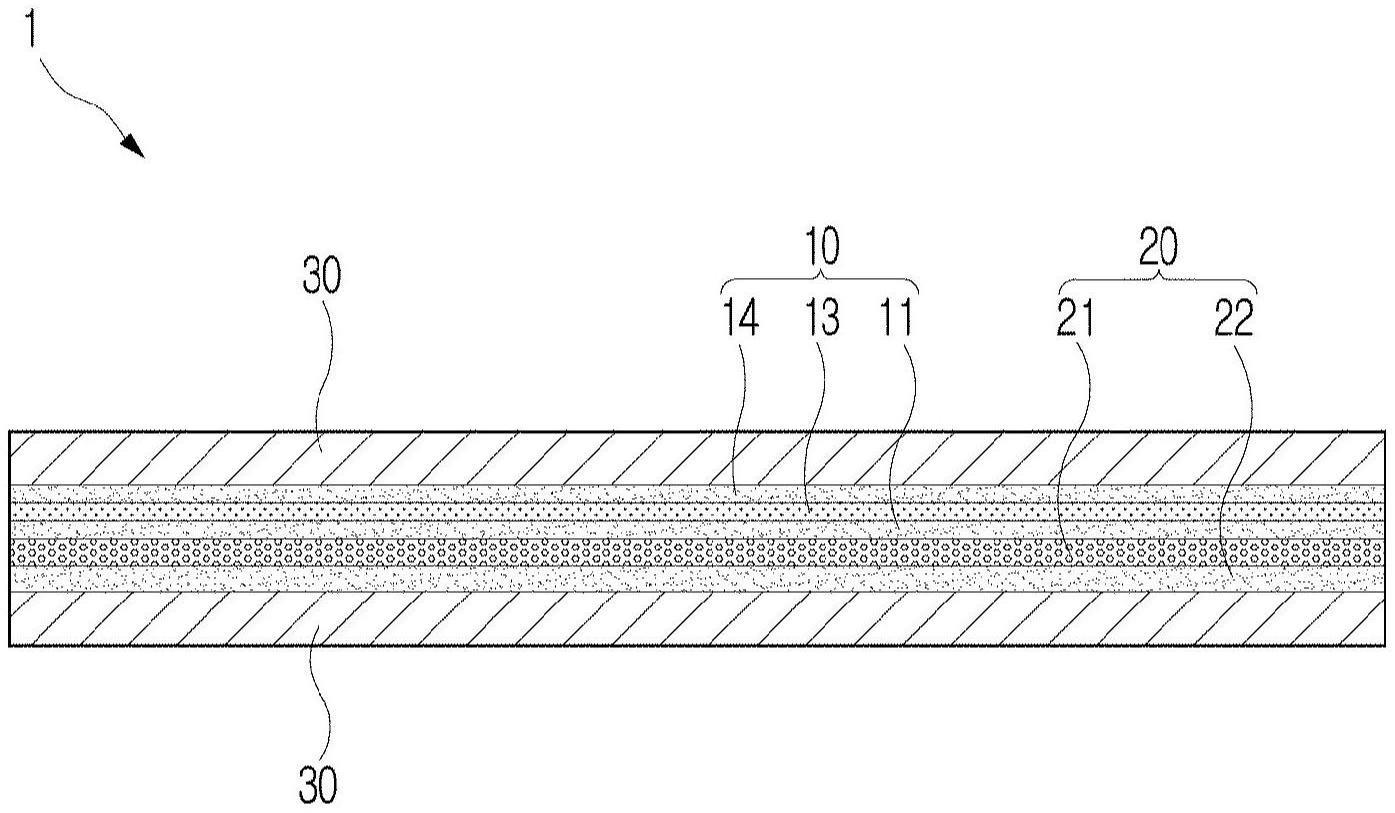

4、根据用于达到上述目的的本发明的一个方面,提供一种面状发热复合片,其包括:面状发热层,包括具有一定宽度和长度且由合成树脂制成的基片、沿上述基片的宽度方向涂布在上述基片的上表面且不同极性沿上述基片的长度方向间隔交替地布置的多个电极、整体上涂布在上述基片上表面的上述多个电极之间且通过电阻发热的导电膏、以及附着在上述导电膏上部且由合成树脂制成的绝缘片;以及隔热层,包括附着在上述面状发热层的下部且将气凝胶浸渍到由合成树脂制成的无纺布中而成的隔热片、以及附着在上述无纺布片的下部且由合成树脂制成的保护片。

5、其中,上述隔热层的厚度为1mm至5mm。

6、并且,上述导电膏包括20重量份至40重量份的无定形共聚酯(amorphous co-polyester)树脂、2.5重量份至7.5重量份的碳纳米管、2.5重量份至7.5重量份的碳纳米板以及剩余量的石墨烯(graphene)、银(ag)粉、碳分散剂及溶剂。

7、另一方面,上述碳分散剂为羧甲基纤维素(carboxymethyl cellulose)、聚苯乙烯磺酸(polystyrene sulfonate)、硫酸软骨素(chondroitin sulfate)及透明质酸(hyaluronic acid)中的至少两种的组合。

8、并且,上述面状发热复合片还包括保护层,上述保护层附着在上述面状发热层的上部和上述隔热层的下部且将沥青和橡胶浸渍到由合成树脂制成的无纺布中而成。

9、并且,在道路融雪铺装施工时,相邻的各个面状发热层的相同极性的电极之间通过导电线直接连接。

10、技术效果

11、根据如上所述的本发明,通过更可靠地防止热量流失到下部,并通过均匀的面状发热使更多的热量传递到上部,以大大提高向上传热效率,因此,当应用于道路融雪铺装时,融雪效率可以显著提高,相应的电力消耗也可以大大降低。

12、并且,通过更可靠地防止由于在道路融雪铺装施工过程中施加的沥青混凝土或设备载荷以及施工后施加的车轮载荷造成的损坏,可以减少由于重建导致的维护费用。

技术特征:

1.一种面状发热复合片,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的面状发热复合片,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的面状发热复合片,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的面状发热复合片,其特征在于,

5.根据权利要求1所述的面状发热复合片,其特征在于,还包括保护层,上述保护层附着在上述面状发热层的上部和上述隔热层的下部且将沥青和橡胶浸渍到由合成树脂制成的无纺布中而成。

6.根据权利要求1所述的面状发热复合片,其特征在于,

技术总结

本发明涉及一种面状发热复合片,其包括:面状发热层,包括具有一定宽度和长度且由合成树脂制成的基片、沿上述基片的宽度方向涂布在上述基片的上表面且彼此不同极性沿上述基片的长度方向间隔交替地布置的多个电极、整体上涂布在上述基片上表面的上述多个电极之间且通过电阻发热的导电膏、以及附着在上述导电膏上部且由合成树脂制成的绝缘片;以及隔热层,包括附着在上述面状发热层的下部且将气凝胶浸渍到由合成树脂制成的无纺布中而成的隔热片、以及附着在上述隔热片的下部且由合成树脂制成的保护片。

技术研发人员:玉昌权

受保护的技术使用者:创新马路股份公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!