一种用于跨管道土方外运的钢便桥装置的制作方法

1.本实用新型属于土方工程设施技术领域,尤其涉及一种用于跨管道土方外运的钢便桥装置。

背景技术:

2.土方工程是建筑工程施工中主要工程之一,包括一切土方的挖梆、填筑、运输以及排水、降水等方面。土木工程中,土石方工程有:场地平整、路基开挖、人防工程开挖、地坪填土,路基填筑以及基坑回填。要合理安排施工计划,尽量不要安排在雨季,同时为了降低土石方工程施工费用,贯彻不占或少占农田和可耕地并有利于改地造田的原则,要作出土石方的合理调配方案,统筹安排。

3.在一些土方工程中存在施工便道需要跨越燃气管道(也包括其它管道如自来水管道、输油管道等)的问题,燃气管道一般埋设在地下,土方车辆在燃气管道上方通行时,由于土方车辆载重较高、土方外运量较大、土方车辆通行移动频繁等问题,地下的燃气管道通常会受到上方土层传递下来的压力而容易产生结构破坏,导致燃气管道泄漏等问题,因此在土方工程中对已探明的、位于土方车辆通行路径上的管道进行保护成为了土方工程施工的重要内容之一。

4.现有的保护措施中,一般通过在管道上方的土层表面设置厚钢板来增强土层的强度,土方车辆跨管道通行时在厚钢板上通过。实际使用中发现,上述增强措施并不能充分解决管道受损问题,来自土方车辆的压力通过厚钢板同样能够向下方的土层以及管道传递。为了解决前述问题,需要开发设计跨管道的桥梁装置,同时考虑到土方工程的特殊性,桥梁装置需要满足快速构建等要求,即要求构建过程方便快速(因此可称为“便桥”),现有技术还不存在这种便桥设施,需要根据要求进行开发设计。

技术实现要素:

5.本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种能够快速构建、为土方车辆提供足够支撑的用于跨管道土方外运的钢便桥装置,设置在管道所在土层的上方,对地埋管道起到保护作用。

6.本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:一种用于跨管道土方外运的钢便桥装置由下至上依次包括下枕木层、上枕木层、下钢构框架、上钢构框架和钢板层,下枕木层设置在管道所在的土层表面;下枕木层包括分离设置的第一下枕木和第二下枕木,上枕木层包括分离设置的第一上枕木和第二上枕木,第一上枕木位于第一下枕木上,第二上枕木位于第二下枕木上;下钢构框架由多个工字钢构成,上钢构框架由多个工字钢构成,下钢构框架的工字钢与上钢构框架的工字钢在相接的位置焊接连接;钢板层由钢板拼接而成,各钢板与上钢构框架的工字钢之间焊接连接;在前述组合桥体的一端设有第一土坡、另一端设有第二土坡。

7.本实用新型的优点和积极效果是:

8.本实用新型提供了一种结构设计合理的用于跨管道土方外运的钢便桥装置,与现有应用于土方工程中对地埋管道进行保护的装置相比,本实用新型通过设置钢便桥装置的主体部分由下枕木层、上枕木层、下钢构框架、上钢构框架和钢板层构成,令整个钢便桥装置易于在现场进行构建,为土方外运工程提供了便利性。

9.分离设置的第一下枕木及第一上枕木、第二下枕木及第二上枕木在钢便桥的两端构成了支墩,令中部的两个钢构框架以及钢板层构成了稳定的桥梁结构,为通行的土方车辆提供了足够的支撑,提升了车辆通行的稳定性。同时这两个支墩令桥梁结构横跨在管道上方的两侧,当土方车辆在本钢便桥上通行时,其产生的压力不会传递给下方的土层以及管道,因此对管道起到了良好的保护作用。本钢便桥装置应用于土方工程中,有效确保了地埋管道的安全,排除了施工安全隐患,有利于工程的顺利进展。

10.优选地:下枕木层的枕木的长度方向与管道的中心线方向平行,上枕木层的枕木的长度方向与管道的中心线方向平行。

11.优选地:第一下枕木的各枕木之间、第二下枕木的各枕木之间、第一上枕木的各枕木之间以及第二上枕木的各枕木之间无空隙。

12.优选地:下钢构框架的各工字钢平行且等间距设置,下钢构框架的工字钢与上枕木层的枕木垂直设置。

13.优选地:上钢构框架的各工字钢平行且等间距设置,上钢构框架的工字钢与下钢构框架的工字钢垂直设置。

14.优选地:构成钢板层的各钢板连续拼接,在钢板之间无空隙。

15.优选地:第一土坡和第二土坡两者的坡度均为1:5。

16.优选地:在钢便桥的中心以及左右两侧边缘均设有沉降辅助观测组件,沉降辅助观测组件为焊接安装在钢板层中心以及下钢构框架左右两侧边缘的观测钢板。

17.优选地:在钢板层的上方设有表面覆土层,表面覆土层的两端分别与第一土坡和第二土坡的顶部相接。

附图说明

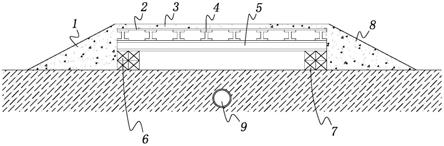

18.图1是本实用新型的主视结构示意图。

19.图中:

20.1、第一土坡;2、钢板层;3、表面覆土层;4、上钢构框架;5、下钢构框架;6、上枕木层;7、下枕木层;8、第二土坡;9、管道。

具体实施方式

21.为能进一步了解本实用新型的

技术实现要素:

、特点及功效,兹举以下实施例详细说明。

22.请参见图1,本实用新型的用于跨管道土方外运的钢便桥装置由下至上依次包括下枕木层7、上枕木层6、下钢构框架5、上钢构框架4和钢板层2。其中,下枕木层7设置在管道9所在的土层表面。如图中所示,管道9位于构建得到的钢便桥装置的近似中部的下方,也就是钢便桥横跨在管道9的上方,这样从本钢便桥上通行的土方车辆产生的压力不会传递给管道9上方的土层,也就不会传递给管道9,因此本钢便桥对地埋的管道9产生了有效的保护作用。

23.下枕木层7包括分离设置的第一下枕木和第二下枕木,上枕木层6包括分离设置的第一上枕木和第二上枕木,第一上枕木位于第一下枕木上,第二上枕木位于第二下枕木上。如图中所示,第一上枕木及第一下枕木构成了本钢便桥一端的支墩,第二上枕木及第二下枕木构成了本钢便桥另一端的支墩,这两个支墩对中部的桥梁结构进行稳定支撑。

24.具体地,如图中所示,第一下枕木包括2~4根单独的枕木,第二下枕木包括2~4根单独的枕木,第二上枕木包括2~4根单独的枕木,第二下枕木包括2~4根单独的枕木。本实施例中,下枕木层7的枕木的长度方向与管道9的中心线方向平行,上枕木层6的枕木的长度方向与管道9的中心线方向平行。

25.为了保证形成的支墩的紧凑型,本实施例中,第一下枕木的各枕木之间、第二下枕木的各枕木之间、第一上枕木的各枕木之间以及第二上枕木的各枕木之间无空隙,也就是各位置的枕木密集放置,中间不形成空隙。这保证了支墩的支撑强度,有效避免了支墩在上方土方车辆的反复碾压下变得松散。

26.下钢构框架5由多个工字钢构成,上钢构框架4由多个工字钢构成,下钢构框架5的工字钢与上钢构框架4的工字钢在相接的位置焊接连接,下钢构框架5放置在上枕木层6上。本实施例中,下钢构框架5的各工字钢平行且等间距设置,下钢构框架5的工字钢与上枕木层6的枕木垂直设置,即下钢构框架5的工字钢的长度方向与管道9的中心线垂直。

27.进一步地,上钢构框架4的各工字钢平行且等间距设置,上钢构框架4的工字钢与下钢构框架5的工字钢垂直设置,即上钢构框架4的工字钢的长度方向与管道9的中心线平行。

28.钢板层2由钢板拼接而成,各钢板与上钢构框架4的工字钢之间焊接连接,各钢板在钢便桥的表面拼接得到支撑面。本实施例中,构成钢板层2的各钢板连续拼接,在钢板之间无空隙,即在钢便桥的表面形成了完整的支撑面。

29.在前述组合桥体的一端设有第一土坡1、另一端设有第二土坡8,土方车辆从一个土坡上桥,沿着钢便桥行驶通过管道9所在的区域后,从另一个土坡下桥。本实施例中,第一土坡1和第二土坡8两者的坡度均为1:5。当然可以想到的是,可以根据工程的实际需要选择设定第一土坡1和第二土坡8两者的坡度。

30.本实施例中,在钢板层2的上方设有表面覆土层3,表面覆土层3的两端分别与第一土坡1和第二土坡8的顶部相接。表面覆土层3的作用是对相对光滑的钢板层2的表面进行覆盖,形成更适合土方车辆行驶的表面。

31.为了对本钢便桥装置的形态进行监视,及时发现钢便桥装置产生的异常(主要是在土方车辆反复碾压下产生的沉降问题),本实施例中,在钢便桥的中心以及左右两侧边缘均设有沉降辅助观测组件,沉降辅助观测组件为焊接安装在钢板层2中心以及下钢构框架5左右两侧边缘的观测钢板。具体地,钢板层2焊接拼接完成后,在钢板层2的近似中心线上焊接安装前后两个观测钢板,在下钢构框架5位于两侧边缘的工字钢上各焊接前后两个观测钢板,因此一共设置有六块观测钢板。

32.观测钢板处于直立状态,其大小以能够从本钢便桥的侧方位采用水准仪观测到而不影响车辆通行为宜。土方车辆在本钢便桥上通行时,其轮胎并不会通过钢板层2的中心位置(车辆的中间位置从钢板层2的中心位置上方通过),因此设置在钢板层2中部的观测钢板并不会影响车辆通行,钢板层2上设置表面覆土层3并压实后,观测钢板应从表面覆土层3露

出并能够被观测。通过观测监视发现钢便桥装置处于稳定状态后(即不再沉降),可以采用切割机切割去掉前述观测钢板。

33.本钢便桥的构建方式:

34.根据工程给定的地埋管道布线图纸,结合实地勘测确认管道9的具体位置,将钢便桥装置构建在管道9的正上方;

35.先在管道9上方的土层表面设置下枕木层7的第一下层枕木和第二下层枕木,之后在下枕木层7上设置上枕木层6,即在第一下层枕木上设置第一上枕木,在第二下层枕木上设置第二上枕木,即形成了左右两个支墩,从截面来看,管道9应位于两个支墩中间位置的下方;

36.之后采用工程机械将下钢构框架5的各工字钢吊运到两个支墩之间并调节各工字钢的位置,之后采用工程机械将上钢构框架4的各工字钢吊运到下钢构框架5上并调节各工字钢的位置,之后对两层钢构框架的各工字钢在接触的位置焊接固定;之后在上钢构框架4的表面铺设多块钢板形成钢板层2,将各钢板与下方的工字钢之间焊接固定;

37.在钢便桥上的相应位置设置观测钢板;

38.在钢便桥的一端堆积粘性土并夯实以形成第一土坡1、在另一端堆积粘性土并夯实以形成第二土坡8,在钢板层2的表面铺设粘土并夯实形成表面覆土层3;得到钢便桥;

39.在构建得到的钢便桥装置的侧方位设置水准仪,配合标尺对各观测钢板的高度进行记录,钢便桥装置投入使用后一定时间后,再次通过水准仪测量各观测钢板的高度,得到前后的高度差,即可获知在使用期间本钢便桥装置发生沉降的高度;一般情况下,钢便桥构建初期沉降量较大,一定时间的使用之后钢便桥装置自身和下方的土层等都趋于稳定,因此中后期的沉降量减小或者不再沉降。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1