混合型经编土工格栅

1.本实用新型属于建筑工程材料技术领域,尤其涉及一种混合型经编土工格栅。

背景技术:

2.经编土工格栅是经过经编定向织造的网格坯布,应用于软土地基处理和路基、堤坝等工程的加筋增强,以提高工程质量降低工程造价。因此,经编土工格栅广泛应用于社会基础设施中不同粒径土体的加筋加固工程,起到了良好的经济社会和环保效益。经编土工格栅的纱线原料分玻璃纤维丝、高强涤纶长丝、玄武岩纤维丝、碳纤维丝等。目前经编土工格栅的纵横向纤维丝一般采用同一种原料,其纵横向的抗拉强度都是相同的,但在道路改扩建新老路基搭接、纵横向填挖交界处的路基工程等加筋加固结构中,格栅的纵横向受力不一致,因此需研发一种新型土工格栅,来满足纵横向的抗拉强度不同的需求。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的是提供一种混合型经编土工格栅,旨在解决现有技术中现有经编土工格栅在纵横向抗拉强度一致不能满足加筋结构中纵横向受力不同的技术问题。

4.为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:

5.一种混合型经编土工格栅,所述经编土工格栅包括径向排列的经纱线束及纬向排列的纬纱线束,所述经纱线束和纬纱线束沿经纬方向编织成平面网格状;所述经纱线束和纬纱线束均由两股以上的纤维组成;所述经纱线束的抗拉承载力大于纬纱线束的抗拉承载力,所述经纱线束采用玻璃纤维材质,所述纬纱线束采用碳纤维材质。

6.优选的,所述经编土工格栅设有应力稳定区和应力过渡区,所述应力过渡区的纬纱线束间距和/或纤维数量均大于应力稳定区的纬纱线束间距和/或纤维数量。

7.优选的,所述应力稳定区及应力过渡区内经纱线束的间距相同,所述应力稳定区内纬纱线束的间距保持不变,所述应力过渡区内纬纱线束的间距由应力过渡区与应力稳定区的交界处至应力过渡区的边缘逐渐增大。

8.优选的,所有经纱线束的纤维数量相同,所述纬纱线束的纤维数量根据所应用区域应力增大而逐渐增多,所有纬纱线束的每延米抗拉强度均不低于25kn/m。

9.优选的,所述应力稳定区及应力过渡区内纬纱线束的间距均不低于9mm。

10.优选的,所述经编土工格栅的正反表面均涂覆有改性沥青。

11.优选的,所述经纱线束与纬纱线束的交叉处经纱线绑扎形成纱线节点,所述纱线节点经热烫成型。

12.优选的,所述纱线节点的纱线线密度不低于500dtex。

13.采用上述技术方案所产生的有益效果在于: 与现有技术相比,本实用新型根据纬纱线束或经纱线束的间距及纤维数量将经编土工格栅区分为应力稳定区和应力过渡区,受力较大的经纱线束采用玻璃纤维、受力较小的纬纱线束采用碳纤维,两种纤维丝进行经纬向纱线混编成的经编土工格栅兼具刚性与柔性、且耐冲击,通过调整纤维材料、数量及其间

距,充分发挥碳纤维及玻璃纤维材料的力学性能,能够满足纵横向抗拉强度不一致的要求,从而实现良好的加筋加固效果及工程的经济性。利用本实用新型可使工程质量得到有效保证,相对单一玻璃纤维编织的土工格栅,采用碳纤维及玻璃纤维编织而成的土工格栅提高了韧性及耐腐蚀性,能够满足一些特大工程的高强度、低蠕变的性能需求。

附图说明

14.下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

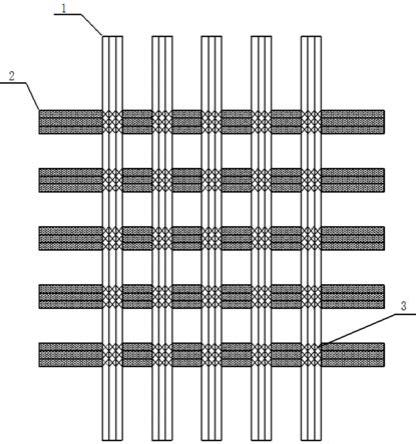

15.图1是本实用新型实施例1提供的一种混合型经编土工格栅的结构示意图;

16.图2是本实用新型实施例2提供的一种混合型经编土工格栅的结构示意图;

17.图3是本实用新型实施例3提供的一种混合型经编土工格栅的结构示意图;

18.图中:1-经纱线束,2-纬纱线束,3-纱线节点,4-应力稳定区,5-应力过渡区;a-应力稳定区内相邻纬纱线束的间距,b-应力过渡区内相邻纬纱线束的间距;α-大应力区纬纱线束;β-中应力区纬纱线束;λ-小应力区纬纱线束。

具体实施方式

19.下面结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

20.实施例1:参见图1,本实施例提供的一种混合型经编土工格栅包括径向排列的经纱线束1及纬向排列的纬纱线束2,所述经纱线束1和纬纱线束2沿经纬方向编织成平面网格状;所述经纱线束1和纬纱线束2均由两股以上的纤维组成;所述经纱线束1的抗拉承载力大于纬纱线束2的抗拉承载力,所述经纱线束1采用玻璃纤维材质,所述纬纱线束2采用碳纤维材质。

21.具体制作时,经纱线束1与纬纱线束2采用经编制作的工艺进行编制,形成相互垂直、交叉排列成网状结构,并在经纱线束1与纬纱线束2的交叉处经纱线绑扎形成纱线节点3,所述纱线节点3经热烫成型,其绑扎纱线线密度适用于应力区的应力变化,且绑扎纱线线密度不低于500dtex;最后在经编土工格栅的正反表面均涂覆有改性沥青,使纱线节点处的经纱线束及纬纱线束粘接在一起,起到加固作用。

22.其中,纱线节点3的编织过程如下:纬纱线束2的多股分束纤维依次交替穿过经纱线束1的正反面,纱线节点3处的经纱线束1的多股分束纤维依次交替穿过纬纱线束的正面和反面,使经纱线束1及纬纱线束2的多股分束纤维在节点处呈十字交叉状编织。或者如图1中的纱线节点3所示,纬纱线束2的多股分束纤维在节点处分两组,两组分束纤维相对翻折一定角度,并在经纱线束1的中部再相对翻折,在经纱线束1的另一侧再翻折回原来方向,两组分束纤维由经纱线束1一侧编织到另一侧过程中,纬线的多股分束纤维依次交替穿过经纱线束1的正反面。采用上述编织结构均能够提高节点处的强度。

23.鉴于格栅节点是整个结构的危险点,由于碳纤维软化点为玻纤软化点的6倍,故本实用新型利用二者的软化点差异,利用热烫工艺使得纱线节点处的碳纤维与玻璃纤维软化凝固后发生胶结作用,提高格栅节点的抗剪强度,从而弥补了格栅的这一缺陷。

24.实施例2:如图2所示,本实施例提供的一种混合型经编土工格栅分为应力稳定区4和应力过渡区5,应力稳定区4及应力过渡区5内经纱线束1的间距相同,所述应力过渡区5的纬纱线束2间距均大于应力稳定区4的纬纱线束2间距。图2中应力过渡区5内纬纱线束2的间距由应力过渡区5与应力稳定区4的交界处至应力过渡区5的边缘逐渐增大。根据所铺设区域的应力调整土工格栅的铺设方向。

25.图2中,应力稳定区4内相邻纬纱线束2的间距a为应力稳定后相对应的孔径尺寸,应力过渡区5内相邻纬纱线束2的间距b为应力稳定后相对应的孔径尺寸。其中,应力稳定区4及应力过渡区5内纬纱线束2的间距均不低于9mm,根据实际情况调整应力过渡区5内纬纱线束2的间距。

26.实施例3:如图3所示,在该实施例中,所有经纱线束1的纤维数量相同,所述纬纱线束2的纤维数量根据所应用区域应力增大而逐渐增多。图中,纬纱线束2具体分为:大应力区纬纱线束α、中应力区纬纱线束β、小应力区纬纱线束λ,分别为处于不同应力区所对应的纤维数量,所述大应力区纬纱线束α、中应力区纬纱线束β、小应力区纬纱线束λ每延米抗拉强度均不得低于25kn/m。

27.综上所述,本实用新型具有结构简单、强度高、韧性及耐腐蚀性好的特点,具体优点体现在以下几个方面:

28.1、目前国内道路路基路面加筋加固用塑料土工格栅、玻璃纤维土工格栅等材料无法满足一些高强度、低应变的高质量标准工程的需求,本实用新型在性价比较高的玻璃纤维土工格栅的基础上融合了杨氏模量是玻璃纤维3倍的碳纤维材料,弥补了市面上现有土工格栅的强度不足的缺点,同时提高了格栅的韧性与耐腐蚀性。所以有必要开发一种替代产品,以满足实际的需要。

29.2、本实用新型中纬纱线束采用碳纤维为材料,经纱线束采用玻璃纤维为材料,经经编机编织而成,从而充分利用了碳纤维材料高抗拉强度的特性,使工程质量得到有效保证。由于现有单一玻璃纤维等土工格栅的强度不能满足一些特大工程的高强度、低蠕变的性能需求;同时单一的碳纤维土工格栅具有优越的材料性能,但是其造价是玻璃纤维的5倍以上,采用本实用新型在保证其强度需求的同时,降低了碳纤维土工格栅成本,有着很大的实用和推广前景。

30.3.本实用新型采用玻璃纤维束和碳纤维束呈十字型相互交错,编织形成复合结构,使织物刚性与柔性兼备,且耐冲击,可使二者的优势互补,充分发挥各种纤维的力学性能。

31.4.由于碳纤维具有和铜一样的导电性,编织而成的土工格栅顺应了土木工程行业智能工程的发展趋势,具有较为前沿的发展前景。

32.5.本实用新型达到了“物尽其用”的效果,不同的应力区域通过调整纤维数量可增减其抗拉强度、通过改变纬纱线束的间距来增减其网孔尺寸,通过调整绑扎纱线强度及所使用的材料,改变连接纱线的强度并增减其节点强度,充分发挥材料的力学性能,响应了低碳环保的发展理念。

33.6.本实用新型利用碳纤维软化点为玻璃纤维软化点的6倍,利用二者的软化点差异,使得节点处的碳纤与玻纤软化凝固后发生胶结作用,提高格栅节点的抗剪强度,从而提高了格栅节点的强度。

34.在上面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广,因此本实用新型不受上面公开的具体实施例的限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1