作业工具的制作方法

作业工具

本技术是申请号为201810272847.3的发明专利申请的分案申请,原申请的申请日为2018年3月29日,优先权日为2017年3月29日,原申请的发明名称为“作业工具”。

技术领域

1.本发明涉及一种驱动顶端工具来对被加工件进行加工作业的作业工具。

背景技术:

2.已知一种作业工具,其将马达的输出传递给主轴,通过使安装于主轴的下端的顶端工具摆动来对被加工件进行加工作业。在这种作业工具中,主轴和马达收纳于壳体内,但是两者在壳体内的配置是多种多样。例如,在美国发明专利申请公开公报第2010/0003906号的说明书所公开的作业工具中,主轴和马达的输出轴大致平行地配置。

技术实现要素:

【发明所要解决的技术问题】

3.在上述作业工具中,由于将主轴和马达的输出轴平行地配置,因此,与两者以正交的方式配置的情况相比,能够将主轴和马达配置于邻近的位置,进而能够实现作业工具的小型化。另一方面,在上述作业工具中,马达、将马达的输出传递给主轴的传动机构这种较重的部件邻近主轴而配置,而导致壳体的惯性力矩下降,由此可设想到在作业时振动会增加。

4.本发明是鉴于上述问题而作出的,其目的在于,提供一种作业工具的更合理的抑制振动技术。【用于解决问题的技术方案】

5.本发明涉及一种驱动顶端工具而对被加工件进行加工作业的作业工具。该作业工具具有外壳、内壳、马达、主轴和传动机构。

6.外壳形成为长条形。内壳形成为长条形。另外,内壳收纳于外壳。马达具有能够绕着第一轴线旋转的输出轴。第一轴线与所述内壳的长轴方向交叉而延伸。主轴构成为能够拆装顶端工具。另外,主轴以能够绕着第二轴线旋转的方式被支承。第二轴线与第一轴线平行地延伸。传动机构构成为将输出轴的旋转运动传递给主轴,而使主轴在绕着第二轴线的规定的角度范围内往复转动。

7.内壳包括第一端部、第二端部、延伸部和弹性连接部。第一端部和第二端部分别为内壳的长轴方向上的一方的端部和另一方的端部。延伸部与第一端部形成为一体,沿内壳的长轴方向向第二端部侧延伸。此外,此处所说的“与第一端部形成为一体”的意思不仅包括第一端部和延伸部作为一个部件一体成型的情况,还包括与第一端部分体而形成的延伸部以不能相对移动的方式与第一端部连接的情况。

8.弹性连接部弹性连接延伸部和第二端部。马达、主轴和传动机构配置于内壳的第一端部。第一端部经由第一弹性部件而与外壳连接。第二端部具有能够从电源向马达供电

的电源关联装置。再者,弹性连接部包括连接延伸部和第二端部的多个第二弹性部件。多个第二弹性部件在绕着长轴方向的周向上彼此相离而配置。

9.此外,“第一端部经由第一弹性部件而与外壳连接”也可换句话说为“第一弹性部件以夹装状配置于第一端部和外壳之间”。例如,第一端部也可以仅通过第一弹性部件而与外壳连接,第一端部和外壳还可以经由第一弹性部件和其他部件连接。此外,优选长条形的外壳中的经由第一弹性部件而与第一端部连接的区域为收纳第一端部的区域。另外,优选第一端部以在所有方向(作业工具的前后、左右和上下方向)上相对于外壳能够相对移动的方式在多个位置与外壳连接。第一弹性部件例如可以由具有弹性的合成树脂、橡胶要素、弹簧要素等构成。

10.另外,构成弹性连接部的多个第二弹性部件在绕着长轴方向的周向上彼此相离而配置即可,其数量、形状和周向上的配置位置等没有被限定。此外,第二弹性部件与第一弹性部件同样地可以由具有弹性的合成树脂、橡胶要素、弹簧要素等构成。第二弹性部件和第一弹性部件既可以由相同的材料形成,又可以由不同的材料形成。

11.根据本方式,在形成为长条形的外壳的第一端部,以使第一轴线和第二轴线平行的方式配置有马达和主轴。通过该配置能够实现作业工具的小型化。在加工作业时,会出现第一端部容易发生较大的振动的状况,但是,第一弹性部件能够抑制从第一端部向外壳的振动传递。

12.另外,作业工具中的作为重物的马达、主轴和传动机构集中配置于第一端部,另一方面,在第二端部设置有能够从电源向马达供电的电源关联装置,由此能够实现内壳的惯性力矩的增大。

13.例如,在采用电池作为电源时,典型的是,可以采用构成为能够拆装电池的电池安装部作为能够从电池向马达供电的电源关联装置。在这种情况下,在第二端部的电池安装部安装有电池这种相应的重物。据此,与电池安装部设置于第一端部附近的情况相比,能够增大安装有电池时的内壳的惯性力矩。

14.另一方面,在采用外部交流电源作为电源时,典型的是,可以采用能够与外部交流电源连接的电线、和构成为与电线连接而将交流转换为直流的转换器,作为能够从外部交流电源向马达供电的电源关联装置。在这种情况下,由于在第二端部配置有转换器这种相应的重物,因此,与转换器设置于第一端部附近的情况相比,能够增大内壳的惯性力矩。再者,作业工具还具有:逆变器,其构成为将由转换器转换的直流转换为交流以驱动马达;和控制部,其构成为经由逆变器来控制马达的驱动。并且,逆变器和控制部也可以配置于第二端部。在这种情况下,能够进一步增大内壳的惯性力矩。

15.无论在哪种情况下,均能够通过增大内壳的惯性力矩来降低在内壳上所产生的振动本身。另外,即使在某种程度的载荷被施加于顶端工具的情况下,也能够抑制内壳以主轴为中心相对于外壳无用地转动。

16.再者,在本方式中,连接延伸部和第二端部的多个第二弹性部件抑制从第一端部向第二端部的振动传递,由此能够实现对电源关联装置(例如,电池安装部、转换器等电气零部件)的保护。

17.根据本发明的一方式,外壳可以包括构成为能够由使用者握持的握持部。并且,延伸部可以为内壳中的与握持部的至少一部分相对应的部分。根据本方式,通过第一弹性部

件能够抑制内壳的第一端部的振动被传递给由使用者握持的握持部。另外,马达、主轴和传动机构配置于第一端部,电源关联装置设置于第二端部,因此,能够将配置于延伸部的零部件设定在最小限度。据此,能够提高握持部的设计自由度。

18.根据本发明的一方式,多个第二弹性部件可以形成为弹性系数低于延伸部和第二端部。根据本方式,能够更有效地抑制从延伸部向第二端部的振动的传递。此外,多个第二弹性部件可以通过至少一部分由弹性系数低于延伸部和第二端部的材料形成而使弹性系数形成得较低,还可以通过被加工成容易弹性变形的形状而使弹性系数形成得较低。还优选多个第二弹性部件除形成为弹性系数低于延伸部和第二端部以外,还形成为弹性系数低于第一端部。

19.根据本发明的一方式,内壳的第二端部可以经由第三弹性部件而与外壳连接。此外,“第二端部经由第三弹性部件而与外壳连接”也可换句话说为“第三弹性部件以夹装状配置于第二端部和外壳之间”。例如,第二端部可以仅通过第三弹性部件而与外壳连接,第二端部和外壳还可以经由第三弹性部件和其他部件连接。与在第一端部所发生的振动相比,从第一端部被传递给第二端部的振动通过弹性连接部(多个第二弹性部件)而降低了。因此,在经由第三弹性部件将第二端部与外壳连接时,与连接其他部分(例如延伸部)的情况相比,能够降低被传递给外壳的振动。另外,在不仅第一端部,设置有电池安装部的第二端部也与外壳弹性地连接时,能够使外壳和电池的位置关系稳定化。此外,优选外壳中的经由第三弹性部件而与第二端部连接的区域既可以为收纳第二端部的区域,又可以为其他区域。第三弹性部件与第一弹性部件同样地可以由具有弹性的合成树脂、橡胶要素、弹簧要素等构成。第三弹性部件和第一弹性部件既可以由相同的材料形成,又可以由不同的材料形成。

20.根据本发明的一方式,外壳可以包括配置于弹性连接部的由多个第二弹性部件围成的内部空间内的一部分。并且,内壳的第二端部可以经由第三弹性部件而与外壳的配置于内部空间内的一部分连接。根据本方式,能够有效利用弹性连接部的内部空间来将与第二端部连接的部分设置于外壳。

21.根据本发明的一方式,外壳中的配置于内部空间内的一部分可以作为与外壳中的覆盖内壳的盖部分不同的部件而形成,并且固定于盖部分。根据本方式,能够在将不同的部件配置于弹性连接部的内部空间之后固定于外壳的盖部分,因此,能够提高组装性。

22.根据本发明的一方式,外壳中的配置于内部空间内的一部分可以为保持用于驱动马达的开关的开关保持部件。根据本方式,能够在有效利用弹性连接部的内部空间的同时由与内壳相比振动较少的外壳来保持作为电气零部件的开关。

23.根据本发明的一方式,第一弹性部件可以由具有微发泡结构的材料形成。此外,微发泡结构也可以被称为“超细细胞结构”。作为这种材料,例如可以例举具有微发泡结构的聚氨酯泡沫。具有微发泡结构的材料与一般的橡胶相比具有出色的振动吸收性和耐久性。因此,根据本方式,能够进一步提高由第一弹性部件对从第一端部向外壳的振动的传递的抑制效果。

24.根据本发明的一方式,在将内壳的长轴方向定义为前后方向,将第一轴线和第二轴线的延伸方向定义为上下方向,将与前后方向和上下方向交叉的方向定义为左右方向时,延伸部可以通过左侧部分和右侧部分连接而形成。多个第二弹性部件可以包括与左侧

部分连接的至少两个第二弹性部件和与右侧部分连接的至少两个第二弹性部件。根据本方式,在延伸部的左侧部分和右侧部分的各部分上分别设置至少两个第二弹性部件,因此,弹性连接部能够将延伸部和第二端部以在左右方向上稳定的状态进行连接。

25.根据本发明的一方式,作业工具可以具有第四弹性部件,该第四弹性部件配置于内壳和外壳之间,且构成为限制内壳相对于外壳沿主轴的往复转动方向相对移动。根据本方式,在过度的载荷被施加于顶端工具,内壳以主轴为中心相对于外壳转动时,能够防止内壳与外壳接触而使被传递给外壳的振动增大。

附图说明

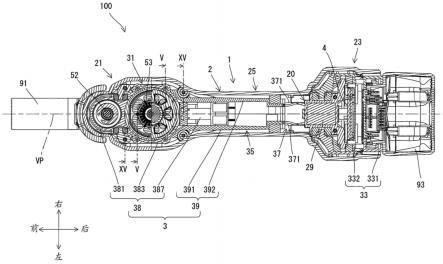

26.图1是第一实施方式所涉及的振动工具的整体立体图。图2是振动工具的纵剖视图。图3是图2的iii-iii剖视图。图4是内壳的整体立体图。图5是图3的v-v剖视图。图6是图3的前侧部分的放大图。图7是图2的前侧部分的放大图。图8是图6的viii-viii剖视图。图9是图2的ix-ix剖视图。图10是图2的x-x剖视图。图11是图2的后侧部分的放大图。图12是图3的后侧部分的放大图。图13是连接有开关支架的状态的内壳的后侧部分的立体图。图14是图2的xiv-xiv剖视图。图15是图3的xv-xv剖视图。图16是图11的xvi-xvi剖视图。图17是变速拨盘单元的整体立体图。图18是变速拨盘单元的分解立体图。图19是主体部的纵剖视图。图20是主体部的横剖视图。图21是变速拨盘单元的纵剖视图。图22是拨盘的侧视图。图23是分隔壁的俯视图。图24是分隔壁的侧视图。图25是未注入有树脂的状态的主体部的纵剖视图。图26是安装有拨盘的状态的主体部的纵剖视图。图27是第二实施方式所涉及的振动工具的局部剖视图。【附图标记说明】100、101:振动工具;1:壳体、2:外壳、21:前端部;23:后端部;25:中央部(握持部);27:上侧壳体;271:圆筒部;273:圆筒部;275:通孔;28:下侧壳体;281:通孔;283:通孔;20:

开关支架;202:主体部;203:第一保持部;204:第一臂部;205:顶端部;206:圆筒部;207:螺钉;209:拨盘保持部;29:开关;290:滑块;291:开关操作柄;292:转动部;293:联动部;3、30:内壳;31:前端部;311:马达盖部;312:下端面;313:螺纹孔;33、330:后端部;331:电池安装部;332:控制单元收纳部;333:第二保持部;334:第二臂部;335:突出部;35:延伸部;353:台阶部;37:弹性连接部;370:内部空间;371:弹性肋;38:金属壳体;380:第一抵接面;381:主轴收纳部;382:凹部;383:马达收纳部;384:上端面;385:螺钉插入部;386:螺钉;387:抵接部;388:通孔;389:螺钉;39:树脂壳体;390:第二抵接面;391:左侧壳体;392:右侧壳体;394:突出部;395:大径部;396:小径部;397:通孔;398:螺纹孔;4、40:控制单元;41:ac-dc转换器;42:三相逆变器;43:cpu;5:顶端工具驱动机构;51:主轴;511:工具安装部;52:夹轴;521:夹头;523:槽部;53:马达;531:输出轴;55:传动机构;551:偏心轴;553:摆动臂;555:驱动轴承;6:锁止机构;61:操作柄;62:转动轴;621:偏心部;63:压缩螺旋弹簧;65:轴环;67:夹紧部件;671:突条部;71:前侧弹性部件;711:通孔;72:连接部件;721:基部;724:圆筒部;725:突出部;726:螺钉;76:后侧弹性部件;761:通孔;78:中间弹性部件;8:变速拨盘单元;81:主体部;82:可变电阻器;821:主体;822:旋转轴;825:端子;83:轴环;831:卡止凹部;832:o型圈;833:限制片;84:电路基板;840:导线;841:导线连接区域;842:连接孔;844:连接孔;85:盒体;87:拨盘;871:嵌合孔;872:突起;873:带台阶凹部;88:分隔壁;881:安装部;882:卡止臂;884:夹装部;887:防脱部;91:顶端工具;93:电池;a1:轴线;a2:轴线;a3:轴线;op:摆动面;vp:铅垂面。

具体实施方式

27.下面,参照附图对实施方式进行说明。

28.[第一实施方式]参照图1~图26对第一实施方式进行说明。在本实施方式中,作为作业工具,例示有通过摆动驱动顶端工具91来对被加工件(未图示)进行加工作业的电动式的振动工具100(参照图1)。在振动工具100上,作为可安装的顶端工具91,而备有锯片(blade)、刮刀(scraper)、磨削垫、研磨垫等多种工具。使用者可以从这些顶端工具91中选择适合切割、剥离、磨削、研磨等所期望的加工作业的一种工具安装于振动工具100来进行加工作业。此外,在下面所参照的附图中,作为顶端工具91的一例,图示了锯片安装于振动工具100的例子。

[0029]

首先,对振动工具100的概略结构进行说明。如图1和图2所示,振动工具100具有长条形的壳体1。在本实施方式中,壳体1构成为双层结构的所谓防振壳体。具体而言,壳体1包括形成振动工具100的外部轮廓的长条形的外壳2、和收纳于外壳2的长条形的内壳3。

[0030]

如图2所示,在壳体1的延长方向上的一端部收纳有主轴51和马达53。主轴51以其轴线a1与壳体1的延伸方向正交的方式配置。主轴51的轴线a1方向上的一端部从壳体1突出而露出到外部。能够将顶端工具91安装于该部分或从该部分拆下。另外,能够将用于对马达53供电的电池93安装于壳体1的延伸方向上的另一端部或从该另一端部拆下。振动工具100构成为:通过马达53的动力使主轴51绕着轴线a1在规定的角度范围内往复转动,来使顶端工具91在与轴线a1正交的摆动面op内摆动。

[0031]

此外,在下面的说明中,为了便于说明,关于振动工具100的方向,将主轴51的轴线a1的延伸方向定义为上下方向,将安装顶端工具91的主轴51的一端部侧定义为下侧且将相

反侧定义为上侧。另外,将与轴线a1正交且与壳体1的延伸方向(即,壳体1的长轴方向)对应的方向定义为前后方向,将收纳有主轴51的壳体1的一端部侧定义为前侧,将安装有电池93的另一端部侧定义为后侧。另外,将与上下方向和前后方向正交的方向定义为左右方向。此外,在安装有作为顶端工具91而图示的锯片的情况下,顶端工具91的摆动方向大致与左右方向对应。

[0032]

下面,对振动工具100的详细结构进行说明。首先,按顺序对构成壳体1的外壳2和内壳3进行说明。

[0033]

如图1~图3所示,在本实施方式中,外壳2通过彼此作为分体而形成的上侧壳体27、下侧壳体28和开关支架20相连接而形成。上侧壳体27、下侧壳体28和开关支架20分别为由合成树脂一体成型的部件。外壳2通过上侧壳体27和下侧壳体28在开关支架20配置于两者之间的状态下在上下方向上重叠,并且在多个位置由螺钉连接而形成,详细内容会在后面进行叙述。

[0034]

另外,在前后方向上,外壳2包括前端部21、后端部23、连接前端部21和后端部23的中央部25。

[0035]

前端部21形成为大致矩形箱状。在前端部21的内部配置有后述的内壳3的前端部31。u字形的操作柄61以沿上下方向能够转动的方式支承于前端部21的上前端部。操作柄61构成为使后述的锁止机构6(参照图7)动作。后端部23形成为向后方扩大(截面积变大)的筒状。后端部23包括固定于内部的开关支架20。此外,对于开关支架20的结构和配置,后面会进行详细叙述。另外,在后端部23的内部配置有后述的内壳3的弹性连接部37和后端部33。

[0036]

中央部25形成为大致直径相同的筒状,且沿前后方向呈直线状延伸。中央部25构成由使用者能够握持的握持部。因此,为了使用者容易握持,中央部25形成为比前端部21和后端部23细。此外,下面将中央部25也称为握持部25。在中央部25的上表面和前端部21的上表面的分界区域设置有滑块290。滑块290以沿前后方向能够滑动操作的方式配置。滑块290作为用于切换后述的开关29的闭合和断开的操作部件而构成。

[0037]

接着,对内壳3进行说明。如图2~图4所示,在本实施方式中,内壳3通过彼此作为分体而形成的金属壳体38和树脂壳体39相连接而形成。

[0038]

金属壳体38为收纳后述的顶端工具驱动机构5的壳体。金属壳体38包括一体形成的主轴收纳部381、马达收纳部383和抵接部387。主轴收纳部381为形成为沿上下方向延伸的圆筒状的部分。马达收纳部383为在整体上形成为直径大于主轴收纳部381的圆筒状的部分,且配置于主轴收纳部381的后方。抵接部387为从马达收纳部383的后端向后方延伸的厚板状的部分。抵接部387沿铅垂面vp以板厚方向与铅垂面vp交叉的方式配置。铅垂面vp为包括壳体1的左右方向的中心线的虚拟面。铅垂面vp也可称为包括轴线a1和轴线a2的平面。

[0039]

树脂壳体39为合成树脂制。树脂壳体39由彼此作为分体而形成的左侧壳体391和右侧壳体392形成。此外,在本实施方式中,左侧壳体391和右侧壳体392除由螺钉连接的部分等外,形成为大致左右对称(相对于铅垂面vp呈平面对称)。内壳3通过在金属壳体38的后端部被左侧壳体391和右侧壳体392从左右方向夹持的状态下由螺钉连接而形成,详细内容会在后面进行叙述。

[0040]

另外,在前后方向上,内壳3包括前端部31、后端部33、延伸部35和弹性连接部37。延伸部35从前端部31的后端向后方延伸。弹性连接部37弹性连接延伸部35和后端部33。

[0041]

前端部31为包括金属壳体38和树脂壳体39的前端部的部分。此外,树脂壳体39的前端部形成为与马达收纳部383的上端部相对应的形状。树脂壳体39的前端部构成覆盖马达收纳部383的上端的开口部的马达盖部311。此外,如图5所示,马达收纳部383的上端面384为与马达盖部311的匹配面,且形成为与轴线a2正交的平面。另外,马达盖部311的下端面312为与马达收纳部383的匹配面,且形成为与轴线a2正交的平面。

[0042]

如图2~图4所示,后端部33为树脂壳体39的后端部,形成为大致矩形筒状。在本实施方式中,后端部33的后侧部分构成电池安装部331。电池安装部331具有电池93能够滑动卡合的卡合结构。后端部33的前侧部分构成控制单元收纳部332。控制单元收纳部332收纳控制单元4。

[0043]

延伸部35为树脂壳体39中的从马达盖部311的后端向后方延伸的筒状的部分。此外,延伸部35的上下方向上的高度被设定为大于马达盖部311。详细而言,延伸部35形成为,其上部与马达盖部311的后方连续而延伸且下部比马达盖部311向下突出。并且,延伸部35的下部的前端配置为与马达收纳部383的外壁面抵接。另外,延伸部35为与外壳2的握持部25的至少一部分相对应的部分。此外,此处所说的“与握持部25的至少一部分相对应”也可以换句话说为“延伸部35的一部分或者整体收纳于握持部25的至少一部分”。在本实施方式中,延伸部35的前后方向上的长度被设定为与握持部25的前后方向上的长度大致相等,延伸部35的大致整体收纳于握持部25。

[0044]

弹性连接部37为树脂壳体39中的向延伸部35的后方延伸的部分。弹性连接部37包括多个弹性肋371。多个弹性肋371沿前后方向连接延伸部35和后端部33。多个弹性肋371在绕着沿前后方向延伸的内壳3的长轴的周向上彼此相离而配置。换言之,在相邻的弹性肋371之间形成有连通弹性连接部37的内部空间370和外部的开口部。在本实施方式中,在左侧壳体391和右侧壳体392各设置有2根、即共计设置有4根弹性肋371。在左侧壳体391和右侧壳体392的各壳体上,2根弹性肋371在上下方向上相离而配置,且以上下方向上的间隔向后方稍微扩大的方式延伸。另外,在左右方向上,左侧壳体391的弹性肋371和右侧壳体392的弹性肋371以左右方向上的间隔扩大的方式延伸,以向后方彼此远离。

[0045]

各弹性肋371形成为弯曲的带状,并具有可挠性。据此,弹性肋371能够弹性变形。再者,在本实施方式中,4根弹性肋371由弹性系数比树脂壳体39的其他部分(即,马达盖部311、延伸部35和后端部33)低的材料形成。具体而言,其他部分由玻璃纤维增强聚酰胺形成,另一方面,弹性肋371由不含有增强纤维的聚缩醛形成。但是,树脂壳体39的材料不局限于该例子。例如,在其他部分由玻璃纤维增强聚酰胺形成时,弹性肋371可以由聚碳酸酯或者abs树脂(均不含有增强纤维)形成。此外,在本实施方式中,左侧壳体391和右侧壳体392分别为仅弹性肋371的材料不同,但作为整体是一体成型的部件。如此,在本实施方式中,各弹性肋37形成为与树脂壳体39的其他部分相比容易弹性变形的形状,且由弹性系数较低的材料形成,由此形成为弹性系数(弹簧常数)比其他部分低。

[0046]

此处,对内壳3的金属壳体38和树脂壳体39的连接结构进行说明。在本实施方式中,由于抵接部387与树脂壳体39中的构成延伸部35的前端部的部分连接,因此,金属壳体38和树脂壳体39在前后方向上连接。另外,在上下方向上,金属壳体38和树脂壳体39经由马达收纳部383的上端部及马达盖部311连接。下面说明详细内容。

[0047]

如图6所示,抵接部387的左右两侧面分别形成为与铅垂面vp平行的平面(即,法线

方向为左右方向的平面)。抵接面387的左右两侧面为在金属壳体38和树脂壳体39连接的情况下与树脂壳体39的第二抵接面390抵接的面。据此,下面将抵接部387的左右两侧面也称为第一抵接面380。另外,如图7所示,在抵接部387上设置有2个沿左右方向贯通抵接部387的通孔388。此外,2个贯通孔388配置于在前后方向和上下方向上彼此偏移的位置。

[0048]

另一方面,如图6所示,在延伸部35的前端部,于左侧壳体391和右侧壳体392的内侧分别设置有2个突出部394。各突出部394向铅垂面vp突出。如图8所示,各突出部394具有直径大于抵接部387的通孔388的圆柱和直径与通孔388大致相同的圆柱以同轴状连续的形状。下面,将大径的圆柱部分称为大径部395,将小径的圆柱部分称为小径部396。大径部395的环状的突出端面形成为与铅垂面vp平行的平面(即,法线方向为左右方向的平面)。大径部395的突出端面为在金属壳体38和树脂壳体39连接的情况下与第一抵接面380抵接的面。据此,下面将大径部395的突出端面也称为第二抵接面390。小径部396为在金属壳体38和树脂壳体39连接的情况下被插入到通孔388的部分。因此,在左侧壳体391和右侧壳体392的各壳体上,2个突出部394配置于与通孔388相对应的位置。另外,在左侧壳体391的各突出部394形成有沿该突出部394的轴线在左右方向上贯通的带台阶的通孔397。在右侧壳体392的各突出部394形成有沿该突出部394的轴线在左右方向上贯通的螺纹孔398。

[0049]

振动工具100的组装作业者在连接金属壳体38和树脂壳体39时,由左侧壳体391和右侧壳体392从左右方向夹持金属壳体38的后端部。据此,如图8所示,大径部395的第二抵接面390与抵接部387的第一抵接面380抵接。再者,左侧壳体391和右侧壳体392的小径部396从左右插入到抵接部387的通孔388。此外,小径部396的从大径部395的突出长度被设为抵接部387的板厚(左右方向上的宽度)的大致二分之一。作业者在该状态下从左方将固定用的螺钉389插入到左侧壳体391的通孔397,并与右侧壳体392的螺纹孔398螺纹连接,由此将左侧壳体391、抵接部387和右侧壳体392连接。通过螺钉389的轴向力,左侧壳体391、抵接部387和右侧壳体392在左右方向上毫无间隙地牢固连接。

[0050]

另外,如图6所示,在马达收纳部383的周向上的4个位置设置有螺钉插入部385。螺钉插入部385在马达收纳部383的径向外侧上突出为截面呈半圆形,且沿上下方向延伸。另一方面,如图5所示,在马达盖部311上,在与螺钉插入部385相对应的4个位置形成有沿上下方向延伸的螺纹孔313。作业者将螺钉386从马达收纳部383的下方插入到形成于螺钉插入部385和马达53之间的通孔,进而将其与螺纹孔313螺纹连接,由此将马达收纳部383和马达盖部311连接。此外,螺钉386呈松动嵌入状配置于螺钉插入部385和马达53之间。

[0051]

除了以上的连接位置以外,如图2和图4所示,组装作业者在多个位置将形成于左侧壳体391和右侧壳体392的凸起嵌合,并且通过螺钉进行连接。如此一来,本实施方式的内壳3能够非常容易地进行组装。

[0052]

接着,对内壳3的内部结构进行说明。

[0053]

首先,对前端部31的内部结构进行说明。如图7所示,在内壳3的前端部31收纳有顶端工具驱动机构5和锁止机构6。

[0054]

对顶端工具驱动机构5进行说明。如图7所示,顶端工具驱动机构5为摆动驱动顶端工具91的机构。顶端工具驱动机构5包括主轴51、马达53和传动机构55。

[0055]

主轴51为中空的大致呈圆筒状的长条形部件。在本实施方式中,主轴51收纳于主轴收纳部381的下部,以绕着轴线a1能够旋转的方式被2个轴承支承。主轴51在从壳体1向外

部露出的下端部具有向径向外侧突出的凸缘状的工具安装部511。工具安装部511为以能够拆装顶端工具91的方式构成的部分。在本实施方式中,顶端工具91通过后述的锁止机构6被夹持在保持于夹紧位置的夹轴52的夹头521和工具安装部511之间。

[0056]

作为驱动源的马达53以与转子一起旋转的输出轴531的轴线a2与主轴51的主轴a1平行地(即,沿上下方向)延伸的方式收纳于马达收纳部383。在本实施方式中,输出轴531从转子向下方突出。在本实施方式中,作为马达53,采用了小型且高输出功率的无刷直流马达。

[0057]

传动机构55构成为将马达53的旋转运动传递给主轴51,使主轴51在绕着轴线a1的规定的角度范围内往复转动。此外,传动机构55在金属壳体38内跨主轴收纳部381的下部和马达收纳部383的下部而配置。本实施方式的传动机构55包括偏心轴551、摆动臂553和驱动轴承555。此外,由于传动机构55的结构众所周知,因此,此处简单地进行说明。偏心轴551以同轴状与马达53的输出轴531连接,且具有相对于轴线a2偏心的偏心部。在偏心部的外周部安装有驱动轴承555。摆动臂553为连接驱动轴承555和主轴51的部件。如图9所示,摆动臂553的一端部形成为环状,固定于主轴51的外周部。另一方面,摆动臂553的另一端部形成为叉形,以从左右与驱动轴承555的外周部抵接的方式配置。

[0058]

当马达53被驱动时,偏心轴551与输出轴531一体地旋转。伴随着偏心轴551的旋转,偏心部的中心绕着轴线a2移动,因此,驱动轴承555也绕着轴线a2移动。据此,摆动臂553以主轴51为支点在规定的角度范围内摆动。摆动臂553的一端部固定于主轴51,因此,主轴51伴随着摆动臂553的摆动运动而绕着轴线a1在规定的角度范围内往复转动。其结果,固定于主轴51(更详细而言,工具安装部511)的顶端工具91在摆动面op内被摆动驱动,以能够进行加工作业。

[0059]

下面,对锁止机构6进行说明。锁止机构6为构成为将夹轴52锁止于夹紧位置(图7和图10所示的位置)的机构。夹紧位置为能够与主轴51之间夹持顶端工具91的夹轴52的位置。如图7和图10所示,夹轴52为大致圆柱状的长条形部件。夹轴52构成为沿轴线a1能够以同轴状贯插于主轴51的内部。在夹轴52的下端部具有凸缘状的夹头521。另外,在夹轴52的上端部设置有槽部523。槽部523为在上下方向上形成有多个槽的部分,其中,该槽挖在夹轴52的整周上。

[0060]

本实施方式的锁止机构6在主轴收纳部381内配置于主轴51的上方。锁止机构6包括压缩螺旋弹簧63、轴环65和一对夹紧部件67。此外,由于锁止机构6的结构众所周知,因此,此处简单地进行说明。轴环65形成为环状,以能够旋转的方式被保持于主轴收纳部381的上部内的轴承所支承。轴环65通过配置于主轴51和轴环65之间的压缩螺旋弹簧63始终被向上方施力。一对夹紧部件67在始终被向下方施力的状态下以在前后方向上相向的方式配置在形成于轴环65的内侧的空间内。在一对夹紧部件67的彼此相向的面上设置有突条部671。突条部671为沿水平方向延伸的突条在上下方向上形成有多个的部分。

[0061]

锁止机构6构成为与使用者对操作柄61的转动操作相联动而动作。操作柄61与转动轴62连接。转动轴62在锁止机构6的上方以能够绕着沿左右方向延伸的旋转轴转动的方式支承于外壳2。转动轴62伴随着操作柄61的转动操作而转动。

[0062]

如图10所示,在转动轴62形成有相对于该转动轴的转动轴线偏心的偏心部621。当操作柄61配置于图1所示的锁止位置时,如图7和图10所示,偏心部621中的直径较小的部分

远离轴环65而配置于上方,因此,通过压缩螺旋弹簧63,轴环65向上方被施力而配置于最上方位置。另一方面,夹紧部件67被向下方施力。因此,通过形成于轴环65的内周面的一部分和夹紧部件67的外周面的一部分的倾斜面的作用,夹紧部件67向轴环65的径向内侧移动。伴随于此,突条部671和操作部523卡合,夹轴52被夹紧部件67夹持。夹轴52在该状态下通过压缩螺旋弹簧63被向上方施力,被锁止在夹紧位置,由此,顶端工具91被夹持在工具安装部511和夹头521之间,固定于主轴51。

[0063]

另一方面,当操作柄61从图1所示的锁止位置向上方转动而配置于锁止解除位置时,偏心部621中的直径较大的部分从上方与轴环65的上端部接触,对抗压缩螺旋弹簧63的施加力来按下轴环65。夹紧部件67也与轴环65一起被向下方按压,但是在规定位置被禁止继续向下方移动。当在该状态下仅轴环65进一步移动到最下方位置时,形成于轴环65和夹紧部件67的倾斜面的接触被解除,夹紧部件67成为能够向径向外侧移动的状态。即,夹轴52的锁止被解除,使用者能够从主轴51拔出夹轴52。

[0064]

对后端部33的内部结构进行说明。如图11和图12所示,在构成后端部33的后侧部分的电池安装部331内设置有受电端子等。受电端子伴随着电池93与电池安装部331卡合,能够与电池93的供电端子电连接。此外,由于电池安装部331及其内部结构本身众所周知,因此,省略详细的说明。在构成后端部33的前侧部分的控制单元收纳部332收纳有控制单元4。在本实施方式中,控制单元4包括基板,该基板搭载有控制马达53的驱动的cpu、基于来自cpu的控制信号来动作的开关元件等。

[0065]

对弹性连接部37的内部结构进行说明。如图13所示,在弹性连接部37的内部空间370(在周向上被弹性肋371所围成的空间区域)配置有开关支架20。开关支架20为以保持开关29的方式构成的部件。另外,在本实施方式中,开关支架20也保持有后述的变速拨盘单元8。如上述所示,开关支架20配置于弹性连接部37的内部空间370内,但是由螺钉固定于上侧壳体27和下侧壳体28,构成外壳2的一部分。另外,开关支架20与内壳3的后端部33弹性连接,详细内容会在后面进行叙述。

[0066]

对延伸部35的内部结构进行说明。如图2和图3所示,在本实施方式中,顶端工具驱动机构5(即,主轴51、马达53和传动机构55)配置于前端部31,电池安装部331设置于后端部33。因此,能够将配置于延伸部35的零部件设定在最小限度。于是,在延伸部35配置有连接控制单元4和马达53的基板等的导线和连接端子(图示省略),而没有特别配置其他零部件。因此,延伸部35为了变为容易握持握持部25的粗细,而形成得比前端部31、弹性连接部37和后端部33细。

[0067]

下面,对外壳2和内壳3的弹性连接结构进行说明。在本实施方式中,外壳2和内壳3在前后方向上在多个位置经由弹性部件连接。具体而言,在外壳2的前端部21和内壳3的前端部31之间配置有2个前侧弹性部件71(参照图6)。另外,在外壳2的开关支架20和内壳3的后端部33之间配置有4个后侧弹性部件76(参照图12)。

[0068]

首先,对前侧弹性部件71的配置进行说明。如图4所示,在金属壳体38中的、主轴收纳部381和马达收纳部383的分界区域设置有侧视时呈椭圆形的凹部382。前侧弹性部件71嵌入于凹部382内。前侧弹性部件71具有3个通孔711,该3个通孔711在上下方向上彼此相离而配置。在这些通孔中的正中央的通孔711中嵌合有设置于凹部382的底部的突起。此外,如图14所示,凹部382左右对称地设置在前端部31的左侧和右侧。在本实施方式中,前侧弹性

部件71由具有微发泡结构(又称为超细细胞结构)的材料形成。例如,可以采用具有微发泡结构的聚氨酯泡沫(具有微发泡结构的聚氨酯类树脂)。在本实施方式中,采用了被称为微孔聚氨酯弹性体(microcellular polyurethane elastomer)的材料,其中,微孔聚氨酯弹性体即使在这种聚氨酯泡沫之中也具有特别出色的振动吸收性和耐久性。

[0069]

在本实施方式中,前侧弹性部件71与固定于外壳2的连接部件72连接。连接部件72包括基部721(参照图9)和一对圆筒部724(参照图14)。基部721形成为大致u字形。一对圆筒部724从基部721的两端部向与基部721正交的方向延伸。连接部件72的基部721在金属壳体38的下方配置于下侧壳体28的底部,连接部件72的圆筒部724在向上方突出而与前侧弹性部件71相向的状态下固定于外壳2。

[0070]

具体而言,图15所示,在外壳2的前端部21的左前端部和右前端部,在下侧壳体28形成有一对通孔281。在上侧壳体27所对应的位置形成有一对向下方突出的圆筒部271(在图15中仅图示了左侧的通孔281和圆筒部271)。在圆筒部271的内周面形成有内螺纹。在上侧壳体27的圆筒部271嵌入于在连接部件72的圆筒部724的上端部所形成的大径部的状态下,螺钉726从通孔281的下侧贯插于圆筒部724而与圆筒部271螺纹连接,由此,连接部件72固定于外壳2。换言之,连接部件72构成外壳2的一部分。

[0071]

此外,上侧壳体27和下侧壳体28不仅在前端部21的左前端部和右前端部经由圆筒部271连接,而且如图15所示,在前端部21的左后端部和右后端部通过螺钉固定(在图15中仅图示了右后端部)。

[0072]

如图14所示,连接部件72的各圆筒部724具有2个突出部725。各突出部725向内壳3突出。2个突出部725的顶端部分别嵌入于前侧弹性部件71的3个通孔711(参照图4)中的、上侧和下侧的通孔711。此外,突出部725的顶端部在向凹部382的底部按压前侧弹性部件71的状态下与底部之间隔开间隙而配置。另外,突出部725的外周部的整周被前侧弹性部件71所覆盖。因此,突出部725无论在上下方向、前后方向和左右方向的哪个方向上,均能够在压缩前侧弹性部件71的同时在凹部382内相对地移动。如此,外壳2的前端部21经由前侧弹性部件71在所有方向上能够相对移动的状态下与内壳3的前端部31连接。

[0073]

下面,对后侧弹性部件76的配置进行说明。如图12、图13和图16所示,在内壳3的弹性连接部37的内部空间370配置有开关支架20。开关支架20具有主体部202、一对第一保持部203、一对第一臂部204和一对圆筒部206。

[0074]

如图12所示,主体部202为开关29的收纳部分,在内部空间370配置于左右方向上的中央部。一对第一保持部203分别设置于主体部202的左侧部和右侧部,具有向左方和右方分别开口的凹部。后侧弹性部件76嵌入于各第一保持部203的凹部。后侧弹性部件76在中央部具有通孔761。作为后侧弹性部件76,例如可以采用具有微发泡结构的聚氨酯泡沫。在本实施方式中,作为后侧弹性部件76,采用了与前侧弹性部件71相同的微孔聚氨酯弹性体(microcellular polyurethane elastomer)。一对第一臂部204为从主体部202的左后端部和右后端部分别向左方和右方突出的部分。如图16所示,一对圆筒部206为从主体部202的左后端部和右后端部向下方突出的圆筒状的部分。

[0075]

另一方面,如图12所示,在内壳3的后端部33设置有一对第二保持部333和一对第二臂部334。一对第二保持部333设置于后端部33的左前端部和右前端部。此外,第二保持部333以一部分比控制单元收纳部332向前方突出的方式设置。一对第二保持部333具有以相

向的方式向左方和右方分别开口的凹部。与第一保持部203相同,后侧弹性部件76嵌入于各第二保持部333的凹部。在嵌入于第二保持部333的后侧弹性部件76的内侧(铅垂面vp侧)配置有开关支架20的第一臂部204。第一臂部204的顶端部205嵌入于通孔761。一对第二臂部334以向前方彼此接近的方式从一对第二保持部333向斜前方突出。在第二臂部334的顶端部设置有突出部335,该突出部335向嵌入于第一保持部203的后侧弹性部件76突出。突出部335嵌入于后侧弹性部件76的通孔761,其中,该后侧弹性部件76嵌入于第一保持部203。

[0076]

如此,开关支架20的第一保持部203、第一臂部204与后端部33的第二保持部333、第二臂部334在开关支架20的左侧和右侧彼此不同地进行组合。因此,与在开关支架20和后端部33的一方设置有2个后侧弹性部件76的保持部,在另一方设置与后侧弹性部件76的顶端部嵌合的臂部的情况相比,能够实现4个后侧弹性部件76的紧凑配置。

[0077]

此外,如上述所示,在周向上相邻的弹性肋371之间形成有连通内部空间370和外部的开口部。因此,如图13所示,能够容易地穿过弹性肋371之间的开口部将开关支架20配置于内部空间370。另外,在本实施方式中,开关支架20中的、主体部202以外的部分经由开口部从内部空间370向外部突出。即,弹性肋371之间的开口部作为开关支架20和后端部33的连接路径来使用。因此,能够在将开关支架20配置于内部空间370之后,容易地经由开口部将开关支架20和后端部33连接。

[0078]

通过以上的结构,开关支架20在主体部202的左右经由一对后侧弹性部件76而与后端部33连接,且在主体部202的左右斜后方经由一对后侧弹性部件76而与后端部33连接。再者,开关支架20作为外壳2的一部分经由一对圆筒部206而与上侧壳体27和下侧壳体28连接。

[0079]

具体而言,图16所示,在外壳2的后端部23,在下侧壳体28的下表面形成有左右一对的通孔283。在上侧壳体27所对应的位置形成有向下方突出的左右一对的圆筒部273。在圆筒部273的内周面形成有内螺纹。上侧壳体27的圆筒部273嵌入于在开关支架20的圆筒部206的上端部所形成的大径部,螺钉207从通孔283的下侧贯插于圆筒部206而与圆筒部273螺纹连接,由此,开关支架20固定于上侧壳体27和下侧壳体28。此外,在壳体1的组装作业中,开关支架20在经由后侧弹性部件76而与后端部33连接之后,固定于上侧壳体27和下侧壳体28。在这种情况下,弹性肋371之间的开口部也作为开关支架20和外壳2的连接路径来使用。据此,能够容易地在弹性连接部37的内部空间370对作为外壳2的一部分的开关支架20进行安装。

[0080]

图12所示,第一臂部204的顶端部205和第二臂部334的突出部335分别在向第二保持部333和第一保持部203的凹部的底部按压后侧弹性部件76的状态下与底部之间隔开间隙而配置。另外,顶端部205和突出部335的外周部的整周被后侧弹性部件76所覆盖。因此,顶端部205无论在上下方向、前后方向和左右方向的哪个方向上,均能够在压缩后侧弹性部件76的同时在第二保持部333的凹部内相对地移动。同样,突出部335无论在上下方向、前后方向和左右方向的哪个方向上,均能够在压缩后侧弹性部件76的同时在第一保持部203的凹部内相对地移动。如此,作为外壳2的一部分的开关支架20经由后侧弹性部件76在所有方向上能够相对移动的状态下与内壳3的后端部33连接。

[0081]

另外,如图11所示,在开关29连接有开关操作柄291,该开关操作柄291构成为,响应于滑块290(参照图2)的操作,使动触点相对于静触点在接通位置和断开位置之间移动。

开关操作柄291具有以能够转动的方式支承于开关支架20的转动部292。转动部292以能够转动的方式与连接于开关29的动作部(未图示)连接。如图13所示,转动部292不与弹性肋371相干涉地从形成于上侧的2根弹性肋371之间的开口部向内壳3的上方突出。如图2所示,转动部292的上端部以能够转动的方式与联动部293的一端部连接。联动部293在内壳3和外壳2之间沿前后方向延伸,在另一端部与滑块290连接。通过这种结构,开关操作柄291响应于滑块290的操作,使动触点相对于静触点在接通位置和断开位置之间移动。

[0082]

在本实施方式中,开关支架20不仅作为开关29的保持部件,还作为变速拨盘单元8的保持部件而构成。具体而言,如图13所示,在开关支架20的后侧部分的上部设置有能够与变速拨盘单元8嵌合的拨盘保持部209。变速拨盘单元8以拨盘87的旋转轴(后述的旋转轴822的轴线a3)沿前后方向延伸的方式配置,并且在其上侧部分从拨盘保持部209向上方露出的状态下保持。并且,如上述所示,当开关支架20固定于上侧壳体27和下侧壳体28时,如图11所示,拨盘87的外周部的一部分经由形成于外壳2的上表面的通孔275露出到外壳2的外部。后面会对变速拨盘单元8的结构进行详细叙述。

[0083]

图12所示,除了前侧弹性部件71和后侧弹性部件76以外,还在外壳2和内壳3之间配置有中间弹性部件78。详细而言,延伸部35的左后端部和右后端部分别形成为向左右方向上的中心凹进的台阶部353。在各台阶部353粘贴有长方体状的中间弹性部件78。在本实施方式中,中间弹性部件78在左右方向上与外壳2(握持部25)之间隔开略微的间隙而配置,并不是始终弹性连接延伸部35和握持部25。与前侧弹性部件71和后侧弹性部件76不同,中间弹性部件78仅对应于作为主轴51的往复转动方向的左右方向,限制内壳3相对于外壳2沿左右方向相对地移动。在本实施方式中,中间弹性部件78也由与前侧弹性部件71相同的微孔聚氨酯弹性体(microcellular polyurethane elastomer)形成。

[0084]

下面,对振动工具100的动作进行说明。使用者将与所期望的加工作业相对应的顶端工具91安装于工具安装部511,握持握持部25,将滑块290切换到接通位置。据此,经由开关操作柄291使开关29接通。控制单元4(详细而言,cpu)响应于开关29的接通,开始马达53的驱动。此外,控制单元4基于经由后述的变速拨盘单元8而设定的电阻值来设定马达53的转速。伴随着马达53的驱动,主轴51在规定的角度范围内绕着轴线a1往复转动,使顶端工具91在摆动面op内(在图示的锯片的情况下,大致沿左右方向)摆动。通过使用者将顶端工具91按压到被加工件,振动工具100能够进行加工作业。

[0085]

在加工作业时,在收纳顶端工具驱动机构5的内壳3的前端部31会出现容易发生较大振动的状况。其中影响最大的是顶端工具91在摆动面op内的摆动方向的振动。在本实施方式中,如图6和图8所示,在与摆动面op交叉的第一抵接面380和第二抵接面390彼此抵接的状态下,金属壳体38的抵接部387和树脂壳体39的突出部394连接。据此,能够在有效地抑制沿摆动方向的相对移动的同时,将金属壳体38和树脂壳体39连接。另外,第一抵接面380和第二抵接面390与摆动面op交叉,因此,能够抑制在两者之间发生相对滑动。因此,能够有效地抑制由相对滑动引起的发热和异常振动的发生。如此,在本实施方式的内壳3中,能够实现简洁合理的连接结构。

[0086]

尤其是,在本实施方式中,与2个突出部394相对应,第一抵接面380和第二抵接面390分别抵接的抵接区域形成有2处。因此,与所述的抵接区域仅设置有1处的情况相比,能够更可靠地抑制金属壳体38和树脂壳体39沿摆动方向相对移动。另外,通过由左侧壳体391

和右侧壳体392夹持抵接部387并且由螺钉389进行固定,由此能够实现抵接部387与左侧壳体391及右侧壳体392的牢固的连接结构。

[0087]

此外,马达收纳部383的上端面384和马达盖部311的下端面312(参照图5)均为与摆动面op平行的匹配面。但是,在本实施方式中,由于抑制了金属壳体38和树脂壳体39沿摆动方向的相对移动,因此,能够有效地降低上端面384和下端面312滑动而发热的可能性。

[0088]

另外,关于从内壳3向外壳2的振动传递,首先,配置于金属壳体38的凹部382和固定于外壳2的连接部件72之间的前侧弹性部件71(参照图14)能够抑制从前端部31向外壳2(尤其是向握持部25)的振动传递。

[0089]

在本实施方式中,采用了如下结构,即作为振动工具100的重物的主轴51、马达53和传动机构集中配置于前端部31,另一方面,在设置于后端部33的电池安装部331安装有电池93这种相应的重物。据此,与电池安装部331设置于前端部31附近的情况相比,能够增大安装有电池93时的内壳3的惯性力矩,因此,能够降低在内壳3上所发生的振动本身。另外,即使在某种程度的载荷被施加于顶端工具91的情况下,也能够抑制内壳3以主轴51为中心相对于外壳2无用地转动。

[0090]

再者,连接延伸部35和后端部33的多个弹性肋371(参照图13)抑制从前端部31向后端部33的振动传递,由此实现对电池安装部331和电池93的端子等电气零部件的保护。尤其是,弹性肋371形成为弹性系数低于延伸部35和后端部33的弹性系数,因此,能够更有效地抑制从延伸部35向后端部33的振动传递。另外,弹性肋371在延伸部35的左侧部分和右侧部分(左侧壳体391和右侧壳体392)的各部分上各设置有2根,因此,能够将延伸部35和后端部33以在左右方向上稳定的状态进行连接。

[0091]

另外,后端部33经由后侧弹性部件76而与外壳2的一部分(开关支架20)连接(参照图12)。与在前端部31所发生的振动相比,被传递到后端部33的振动通过弹性肋371被降低。因此,在经由后侧弹性部件76将后端部33与外壳2连接时,与连接其他部分(例如延伸部35)的情况相比,能够降低被传递到外壳2的振动。另外,不仅前端部31,设置有电池安装部331的后端部33也与外壳2弹性连接,因此,能够使外壳2和电池93的位置关系稳定化。尤其是,在本实施方式中,前侧弹性部件71在内壳3的左右各配置有1个,后侧弹性部件76在内壳3的左右各配置有2个,因此,能够更可靠地实现稳定化。

[0092]

在本实施方式中,作为与后端部33连接的外壳2的一部分,开关支架20配置于弹性连接部37的内部空间370。据此,能够在有效活用内部空间370的同时,由与内壳3相比振动较少的外壳2来保持作为电气零部件的开关29。另外,通过将开关支架20还作为同样是电气零部件的变速拨盘单元8的保持部件进行利用,能够在不增加部件数量的情况下,有效率地由外壳2来保持变速拨盘单元8。

[0093]

此外,在过度的载荷被施加到顶端工具91而内壳3将要以主轴51为中心相对于外壳2沿左右方向转动时,配置于延伸部35的后端部的左右的中间弹性部件78阻止该转动。据此,能够防止内壳3与外壳2接触而使被传递到外壳2的振动增大。如此,使用者能够使用被实施了有效的抑制振动措施的振动工具100来舒适地进行加工作业。

[0094]

下面,对变速拨盘单元8的结构进行说明。变速拨盘单元8构成为用于根据使用者对拨盘87的转动操作以无级方式来设定马达53的转速的操作装置。如图17和图18所示,变速拨盘单元8包括主体部81、拨盘87、导线840和分隔壁88。下面,对这些结构要素按顺序进

行说明。

[0095]

如图19所示,在本实施方式中,主体部81包括可变电阻器82、轴环83、电路基板84和盒体85。

[0096]

可变电阻器82作为具有周知的结构的旋转式可变电阻器而构成。因此,简单来说,可变电阻器82具有:主体821,其内置电阻;和旋转轴822,其从主体821沿轴线a3方向突出,并且具有动触点(在图中,包括主体821和旋转轴822的可变电阻器82整体作为一体被简略地图示)。可变电阻器82构成为通过旋转轴822绕着轴线a3转动,动触点在主体821内的电阻上滑动,根据动触点与电阻的接触位置的不同,电阻值发生变化。旋转轴822的与轴线a3正交的截面形状形成为d字形(参照图18)。

[0097]

此外,下面,关于未安装于振动工具100的状态的变速拨盘单元8的方向,将轴线a3方向定义为上下方向,将旋转轴822的突出端侧定义为上侧,将主体821侧定义为下侧。

[0098]

如图18~图20所示,轴环83形成为环状,以与旋转轴822的轴线a3同轴地配置于可变电阻器82的周围。轴环83构成为能够安装后述的分隔壁88。具体而言,在轴环83的外周部设置有一对卡止凹部831,分隔壁88的一对卡止臂882能够与该一对卡止凹部831卡合。后面会对分隔壁88和轴环83的卡合进行叙述。另外,在轴环83中的、配置于旋转轴822的周围的部分的内周部形成有凹部,o型圈832被嵌入到该凹部。o型圈832构成为通过摩擦阻力保持拨盘87,另一方面,容许使用者对拨盘87进行无级的转动操作。另外,在轴环83中的比o型圈832靠下侧的位置设置有从内周部的一部分向径向内侧突出的限制片833。限制片833构成为通过与后述的拨盘87的突起872(参照图22)抵接来限制拨盘87的转动。

[0099]

图19所示的电路基板84形成为大致长方形状,在其长度方向上的一端部的区域具有导线连接区域841。导线连接区域841为包括连接导线840的连接孔842的区域。此外,在本实施方式中,在电路基板84上,与可变电阻器82的端子的数量相对应而设置有3个连接孔842。导线840被插入到各连接孔842,并且通过焊接于电路基板84,来与电路基板84电连接。在电路基板84中的、导线连接区域841以外的区域固定有可变电阻器82和轴环83。可变电阻器82的端子825被插入到电路基板84的连接孔844并被焊接,分别与被焊接于导线连接区域841的连接孔842的导线840电连接。此外,在将与上下方向和电路基板84的长度方向正交的方向(图20的上下方向)定义为变速拨盘单元8的左右方向时,在电路基板84上固定有轴环83的状态下,上述的一对卡止凹部831相对于轴环83的左右方向上的中心线呈左右对称配置。

[0100]

盒体85形成为向上方开口的箱状。盒体85作为收纳可变电阻器82、轴环83和电路基板84的容器而构成。此外,导线840、可变电阻器82和轴环83配置为从与电路基板84相同的平面向同一方向突出。并且,电路基板84在导线840、可变电阻器82和轴环83从盒体85的开口部向上方突出的状态下配置于盒体85的内部。在搭载有导线840、可变电阻器82和轴环83的状态下,电路基板84通过注入到盒体85内的树脂845(典型的为环氧树脂)被封闭。

[0101]

如图17、图21和图22所示,拨盘87为由使用者转动操作的圆盘状的部件,其在中央部具有与旋转轴822相对应的截面呈d字形的嵌合孔871。拨盘87通过沿轴线a3方向与旋转轴822嵌合而安装于旋转轴822。另外,在拨盘87的下表面,以轴线a3为中心形成有向上方凹进的环状的带台阶凹部873。轴环83的上端部被插入到带台阶凹部873,从而o型圈832配置于轴环83和拨盘87的下部中央部之间。当拨盘87被转动操作时,拨盘87的下部中央部在o型

圈832上滑动的同时,拨盘87和旋转轴822绕着轴线a3一体地转动。据此来变更可变电阻器82的电阻值。在拨盘87的下部中央部的一部分设置有朝向可变电阻器82而朝下方突出的突起872(参照图22)。当拨盘87转动到突起872与设置于轴环83的限制片833抵接的位置时,拨盘87被限制继续转动。即,拨盘87的转动范围由限制片833和突起872限制在一定的角度范围。

[0102]

分隔壁88为构成为阻止拨盘87与连接于导线连接区域841的导线840接触的壁部。另外,在本实施方式中,分隔壁88构成为相对于轴环83能够拆装。如图18、图23和图24所示,分隔壁88包括安装部881、夹装部884和防脱部887。

[0103]

安装部881为分隔壁88的沿轴环83的外周部配置的下侧部分。安装部881的在轴环83的周向上的两端部构成为具有可挠性的一对卡止臂882。一对卡止臂882被设为沿轴环83的径向能够弹性变形。通过卡止臂882的弹性变形,卡止臂882的顶端部的爪卡止于卡止凹部831,由此,分隔壁88安装于主体部81(详细而言,轴环83)。

[0104]

夹装部884为分隔壁88的在安装部881的上方延伸的上侧部分,其配置于拨盘87的外周部和导线840之间,构成为阻止拨盘87和导线840接触。夹装部884从安装部881沿拨盘87的下表面向拨盘87的径向外侧延伸到拨盘87的上端,并且沿拨盘87的外周部延伸。此外,夹装部884的沿拨盘87的外周面配置的部分的周向上的两端部向远离拨盘87的方向突出。夹装部88在从旋转轴822的轴线a3的延伸方向观察时(即,从上方或者下方观察时),配置为与电路基板84的导线连接区域841重叠。此外,在本实施方式中,拨盘87也配置为与导线连接区域841重叠。换言之,夹装部884和拨盘87配置为至少一部分包含在导线连接区域841的正上方的区域。

[0105]

因此,如图21所示,与连接孔842连接并且在盒体85内由树脂845封闭的状态的导线840从导线连接区域841向上方延伸而从树脂845露出。在该上方,分隔壁88的夹装部884从拨盘87的下表面沿外周部配置。因此,当导线840直接向上方延伸时,夹装部884配置于该导线840和拨盘87之间,用于阻止导线840和拨盘87的接触。因此,导线840在夹装部884的下方弯曲,而在夹装部884的外周部侧延伸。此外,夹装部884中的沿拨盘87的外周部配置的部分的周向上的两端部作为引导导线840不会偏离左右方向的引导部而发挥功能(参照图17)。

[0106]

防脱部887从夹装部884的上端向轴线a3(向拨盘87的径向内侧)突出,配置于拨盘87的上表面的稍微靠上方位置。据此,限制与旋转轴822嵌合的拨盘87向上方(旋转轴822的突出方向)移动。即,通过防脱部887来防止拨盘87从旋转轴822脱落。

[0107]

根据具有以上结构的变速拨盘单元8,能够通过配置为阻止拨盘87与导线840的接触的分隔壁88(尤其是,夹装部884)来保护导线840。此外,在本实施方式中,关于拨盘87的旋转轴方向(轴线a3),着眼于在电路基板84侧容易产生死角的情况,沿轴线a3方向来看,将导线连接区域841配置为与拨盘87和分隔壁88中的至少一方重叠。据此,如图21所示,在容许导线840穿过该死角的同时,通过分隔壁88来阻止导线840和拨盘87的接触,由此保护导线840。据此,能够在避免变速拨盘单元8在径向上大型化的同时,设置保护导线840的结构。

[0108]

此外,变速拨盘单元8具体能够通过包括下面的第一工序到第五工序的制造方法(组装方法)来制造。在第一工序中,搭载有可变电阻器82和轴环83且导线840连接于导线连接区域841的电路基板84收纳于向上方开口的盒体85(参照图25)。在第二工序中,未固化的

树脂845从盒体85的上方的开口被注入到盒体85内直到至少埋没导线840对导线连接区域841的连接部和可变电阻器82的端子825的连接部的高度位置为止(参照图19)。在第三工序中,使树脂845固化。在第四工序中,可变电阻器82的旋转轴822与拨盘87的嵌合孔871嵌合,由此,拨盘87安装于旋转轴822(参照图18、图26)。在第五工序中,利用弹性变形使一对卡止臂882卡止于卡止凹部831,由此,分隔壁88从横向安装于轴环83(参照图17、图18和图21)。

[0109]

根据该制造方法,在第一工序的前阶段,在导线840连接于连接孔842时,在导线连接区域841的附近需要用于连接作业的空间(典型的是,用于配置焊接工具的空间)。另外,在第二工序中,在进行将树脂845从盒体85的上方的开口注入的注入作业时,在盒体85的上方需要用于配置树脂845的注入工具的空间。对此,在本实施方式中,在第一工序的前阶段和第二工序中,拨盘87和分隔壁88未安装于主体部81,从而在导线连接区域841的上方确保了足够的空闲空间,因此,能够容易地进行必要的作业。

[0110]

另外,在第五工序中,只要使一对卡止臂882弹性变形而卡止于卡止凹部831,就能够将包括阻止拨盘87和导线840接触的夹装部884的分隔壁88安装于主体部81。再者,只要在第四工序中将旋转轴822与拨盘87的嵌合孔871嵌合且在第五工序中利用一对卡止臂882的弹性变形来从横向安装分隔壁88,就能够将拨盘87以与旋转轴822能够一体地转动且被防止从旋转轴822脱落的状态进行连接。即,拨盘87和分隔壁88均不使用螺钉等固定件,也能够安装于主体部81。据此,能够提供变速拨盘单元8的组装时作业效率,并且抑制零部件成本。

[0111]

本实施方式的各结构要素与本发明的各结构要素的对应关系如下所示。振动工具100是与本发明的“作业工具”相对应的结构例。外壳2和内壳3分别是与本发明的“外壳”和"内壳”相对应的结构例。马达53、输出轴531和轴线a2分别是与本发明的“马达”、“输出轴”和“第一轴线”相对应的结构例。主轴51和轴线a1分别是与本发明的“主轴”和“第二轴线”相对应的结构例。传动机构55是与本发明的“传动机构”相对应的结构例。内壳3的前端部31、后端部33、延伸部35和弹性连接部37分别是与本发明的“第一端部”、“第二端部”、“延伸部”和“弹性连接部”相对应的结构例。前侧弹性部件71是与本发明的“第一弹性部件”相对应的结构例。电池安装部331是与本发明的“电源关联装置”和“电池安装部”相对应的结构例。电池93是与本发明的“电池”相对应的结构例。4根弹性肋371是与本发明的“多个第二弹性部件”相对应的结构例。

[0112]

握持部25是与本发明的“握持部”相对应的结构例。后侧弹性部件76是与本发明的“第三弹性部件”相对应的结构例。内部空间370是与本发明的“弹性连接部的内部空间”相对应的结构例。开关支架20是与本发明的“外壳中的配置于内部空间内的一部分”和“开关保持部件”相对应的结构例。上侧壳体27和下侧壳体28是与本发明的“外壳中的覆盖内壳的盖部部分”相对应的结构例。左侧壳体391和右侧壳体392分别是与本发明的“左侧部分”和“右侧部分”相对应的结构例。中间弹性部件78是与本发明的“第四弹性部件”相对应的结构例。

[0113]

[第二实施方式]参照图27对本发明的第二实施方式所涉及的振动工具101进行说明。与第一实施方式的振动工具100(参照图2)相同,本实施方式的振动工具101构成为通过作为无刷直流马达而构成的马达53的动力使主轴51绕着轴线a1在规定的角度范围内往复转动。然而,作

为振动工具101的电源,不使用安装于电池安装部331的电池93,而使用外部的交流电源(商用电源)。因此,振动工具101的内壳30的后端部330及其内部结构与第一实施方式的后端部33及其内部结构不同。振动工具101的除此之外的结构与第一实施方式的振动工具100实质上相同。因此,下面,对于实质上相同的结构标注相同的附图标记,并且省略或者简化图示和说明,主要对不同的结构进行说明。

[0114]

振动工具101具有与振动工具100的壳体1相同的、作为所谓的防振壳体而构成的壳体10。壳体10包括长条形的外壳2和收纳于外壳2的长条形的内壳30。内壳30包括前端部31、延伸部35、弹性连接部37(4根弹性肋371)(参照图2)和后端部330(参照图27)。

[0115]

在上述的第一实施方式中,在后端部33,作为能够从电池93向马达53供电的电源关联装置而设置有电池安装部331(参照图2)。相对于此,在本实施方式中,在后端部330配置有能够从外部的交流电源向马达53供电的电源关联装置。具体而言,如图27所示,从后端部330的后端延伸有能够与交流电源连接的电源线95。另外,在后端部330的内部收纳有与电源线95连接并将交流转换为直流的ac-dc转换器41。

[0116]

此外,在本实施方式中,ac-dc转换器41与三相逆变器42和cpu43一起构成控制单元40,其中,三相逆变器42将直流转换为交流,并使用开关元件来驱动马达53;cpu43经由三相逆变器42来控制马达53的驱动。控制单元40的构成要素中重量最大的是ac-dc转换器41。在本实施方式中,ac-dc转换器41的重量与第一实施方式的电池93的重量等同。此外,三相逆变器42和cpu43中的至少一方也可以不收纳于后端部330,而收纳于马达53的附近区域。

[0117]

在本实施方式中,采用了如下结构,即作为振动工具101的重物的主轴51、马达53和传动机构集中配置于前端部31,另一方面,在后端部330收纳有ac-dc转换器41这种相应的重物。另外,在本实施方式中,除了ac-dc转换器41以外,三相逆变器42和cpu43也收纳于后端部330,由此进一步增加了后端部330的内部结构的重量。通过这种结构,与第一实施方式中的电池93的安装相同,能够增大内壳30的惯性力矩,因此,能够降低在内壳30上所产生的振动本身。另外,即使在某种程度的载荷被施加于顶端工具91的情况下,也能够抑制内壳30以主轴51为中心相对于外壳2无用地转动。

[0118]

此外,在本实施方式中,振动工具101是与本发明的“作业工具”相对应的结构例。内壳30是与本发明的“内壳”相对应的结构例。后端部330是与本发明的“第二端部”相对应的结构例。电源线95和ac-dc转换器41是与本发明的“电源关联装置”相对应的结构例。另外,电源线95和ac-dc转换器41分别是与本发明的“电线”和“转换器”相对应的结构例。三相逆变器42和cpu43分别是与本发明的“逆变器”和“控制部”相对应的结构例。

[0119]

上述实施方式仅为例示,本发明所涉及的作业工具并不局限于所例示的振动工具100、101的结构。例如,可以增加下述所例示的变形。此外,这些变形中的任意一个或者多个可以与实施方式所示的振动工具100、101或者各权利要求所记载的发明组合来使用。

[0120]

设置于内壳3、30的弹性连接部37的弹性肋371的数量、形状和在周向上的配置位置可以适当地变更。例如,弹性肋371的数量可以采用2根、3根和5根以上的数量中的任意数量。但是,在内壳3包括像左侧壳体391和右侧壳体392那样在左右方向上被分割的多个结构部分时,优选在各个结构部分设置2根以上的弹性肋371。此外,如上述实施方式所示,在与后端部33弹性连接的外壳2的一部分配置于内部空间370时,考虑该部分的大小和形成于相邻的弹性肋371之间的开口部的大小,来设定弹性肋371的数量、形状和在周向上的配置位

置即可。

[0121]

此外,配置于内部空间370内的外壳2的一部分并不局限于开关支架20,也可以为仅具有与后端部33弹性连接的功能的部分,还可以为具有其他功能的部分(例如,仅保持变速拨盘单元8的支架)。另外,配置于内部空间370内的外壳2的一部分并非必须作为另外的部件而构成并且固定于上侧壳体27和下侧壳体28(即,覆盖内壳3的盖部部分),也可以为从上侧壳体27或者下侧壳体28向内部空间370突出的一部分。或者,不是配置于内部空间370内的一部分,后端部23的内侧部分和后端部33、330也可以经由后侧弹性部件76连接。

[0122]

另外,上述实施方式的弹性肋371形成为带状,具有可挠性,并且由弹性系数低于其他部分的合成树脂形成。如此,在能够将弹性肋371、前端部31、延伸部35和后端部33、330一体成型时,从组装的容易性和制造成本的观点来讲是优选的。但是,例如也可以采用通过作为分体而形成的橡胶要素、弹簧要素来弹性连接延伸部35和后端部33、330的结构。此外,如果弹性肋371构成为具有弹性(例如,如上述实施方式所示那样形成为容易弹性变形的形状)的话,则该弹性肋371也可以由与前端部31、延伸部35和后端部33、330相同的材料形成。另外,如果弹性肋371的至少一部分由弹性系数较低的材料形成的话,就无需像上述实施方式那样特意形成为比其他部分容易弹性变形的形状。

[0123]

与弹性肋371相同,前侧弹性部件71和后侧弹性部件76的数量、形状和配置位置可以在能够将外壳2和内壳3、30在全部方向(前后、左右和上下方向)上可相对移动地进行弹性连接的范围内适当地变更。此外,在第一实施方式中,从使电池93和壳体2的配置关系稳定化的观点来看,优选后端部33经由后侧弹性部件76而与壳体2连接,但是,并非必须设置后侧弹性部件76。在第二实施方式中,也可以省略后侧弹性部件76。另外,也可以省略中间弹性部件78。另外,在上述实施方式中,前侧弹性部件71、后侧弹性部件76和中间弹性部件78由相同材料(微孔聚氨酯弹性体)形成,但是,也可以各自由不同的材料形成,还可以作为橡胶要素、弹簧要素等不同的要素而构成。

[0124]

再者,鉴于本发明和上述实施方式及其变形例的主旨,构建了下面的方式1~3。下面的方式可以与实施方式所示的振动工具100、101、上述变形例或者各权利要求所述的发明组合来使用。[方式1]上述多个第二弹性部件可以分别作为具有可挠性的部件而构成。[方式2]上述多个第二弹性部件相对于包括第一轴线和第二轴线的虚拟平面呈平面对称地配置有多个。[方式3]在所述弹性连接部,所述内部空间和外部经由在所述周向上形成于所述多个第二弹性部件之间的开口部相连通,所述开口部可以构成,所述外壳中的配置于所述内部空间内的所述一部分和所述第二端部经由所述第三弹性部件而连接时的连接路径。

[0125]

对于作业工具的壳体的结构部分,以提供一种简洁且合理的连接结构为目的,构建了下面的方式4~10。[方式4]

一种作业工具,其驱动顶端工具来对被加工件进行加工作业,其特征在于,具有:马达,其具有能够绕着第一轴线旋转的输出轴;主轴,其具有构成为能够拆装所述顶端工具的工具安装部,且构成为通过所述马达的动力绕着与所述第一轴线平行的第二轴线在规定的角度范围内往复转动,来使安装于所述工具安装部的所述顶端工具在与所述第二轴线正交的摆动面内摆动;和壳体,其为长条形,用于收纳所述马达和所述主轴,在将所述壳体的长轴方向定义为前后方向时,所述壳体至少包括:前侧壳体部,其收纳所述主轴;和后侧壳体部,其与所述前侧壳体部的后端部连接,并且向后方延伸,所述前侧壳体部包括第一抵接部,该第一抵接部具有与所述摆动面交叉的至少一个第一抵接面,所述后侧壳体部包括第二抵接部,该第二抵接部具有与所述摆动面交叉的至少一个第二抵接面,所述第一抵接部和所述第二抵接部在至少一个所述第一抵接面和至少一个所述第二抵接面彼此抵接的状态下连接。

[0126]

在使安装于主轴的顶端工具在摆动面内摆动的作业工具中,在收纳主轴的前侧壳体部产生振动,但是,其中影响最大的是顶端工具的摆动方向的振动。对此,根据本方式,在与摆动面交叉的第一抵接面和第二抵接面彼此抵接的状态下连接第一抵接部和第二抵接部,由此能够在有效地抑制前侧壳体部和后侧壳体部沿摆动方向的相对移动的同时,连接两者。另外,能够抑制在第一抵接面和第二抵接面之间发生相对滑动,因此能够有效地抑制发热和异常振动的发生。如此,根据本方式,能够实现简洁且合理的前侧壳体部和后侧壳体部的连接结构。

[0127]

[方式5]根据方式4所述的作业工具,其特征在于,在将所述第一轴线和所述第二轴线的延伸方向定义为上下方向且将与所述前后方向和所述上下方向正交的方向定义为左右方向的情况下,至少一个所述的第一抵接面和至少一个所述第二抵接面分别以与所述左右方向交叉的方式配置。根据本方式,能够在抑制壳体的大型化的同时,连接第一抵接部和第二抵接部。

[0128]

[方式6]根据方式4或5所述的作业工具,其特征在于,所述马达收纳于所述前侧壳体部的所述主轴的后方。在将马达与主轴一起收纳于前侧壳体部时,前侧壳体部的振动容易变得激烈,但是,根据本方式,通过第一抵接部和第二抵接部能够有效地抑制前侧壳体部和后侧壳体部的相对移动。

[0129]

[方式7]根据方式6所述的作业工具,其特征在于,所述第一抵接部收纳于所述马达的后方。若将第一抵接部配置于与马达重叠的位置(即,马达的侧方),则第二抵接部连接于该配置位置,因此壳体在左右方向上容易变成大型化。对此,根据本方式,通过将第一抵

接部配置于马达的后方,能够不使壳体在左右方向上大型化而连接第一抵接部和第二抵接部。

[0130]

[方式8]根据方式4~7中任一项所述的作业工具,其特征在于,所述前侧壳体部和所述后侧壳体部分别具有与所述摆动面平行的第一匹配面和第二匹配面。在设置有与顶端工具的摆动面平行的第一匹配面和第二匹配面时,如果两者滑动的话,则存在发热的可能性。对此,根据本方式,通过第一抵接部和第二抵接部,来防止前侧壳体部和后侧壳体部沿摆动方向相对移动,因此,能够有效地降低这种发热的可能性。

[0131]

[方式9]根据方式4~8中任一项所述的作业工具,其特征在于,所述后侧壳体部包括在所述左右方向上被分割的左侧部分和右侧部分,所述第二抵接部包括设置于所述左侧部分的左侧抵接部和设置于所述右侧部分的右侧抵接部,至少一个所述第一抵接面包括:左侧第一抵接面,其设置于所述第一抵接部的左侧部;和右侧第一抵接面,其设置于所述第一抵接部的右侧部,至少一个所述第二抵接面包括:左侧第二抵接面,其设置于所述左侧抵接部;和右侧第二抵接面,其设置于所述右侧抵接部。所述第一抵接部和所述第二抵接部在如下状态下通过螺钉被固定:所述第一抵接部被所述左侧抵接部和所述右侧抵接部夹持,所述左侧第一抵接面和所述左侧第二抵接面抵接,且所述右侧第一抵接面和所述右侧第二抵接面抵接。根据本方式,作为第一抵接面和第二抵接面抵接的区域,设置有2个区域,即,左侧第一抵接面与左侧第二抵接面抵接的区域、和右侧第一抵接面与右侧第二抵接面抵接的区域。因此,与第一抵接面和第二抵接面仅在1处抵接的情况相比,能够更可靠地抑制前侧壳体部和后侧壳体部沿摆动方向相对移动。另外,通过由左侧部分和右侧部分夹持第一抵接部并且由螺钉进行固定,由此能够实现第一抵接部和第二抵接部的牢固的连接结构。

[0132]

[方式10]根据方式4~9中任一项所述的作业工具,其特征在于,还具有覆盖所述壳体的外侧壳体,所述壳体和所述外侧壳体经由弹性部件而连接。根据本方式,能够抑制在壳体上所发生的振动传递到使用者所触碰的外侧壳体。

[0133]

本实施方式的各结构要素与方式4~10的各结构要素的对应关系如下所示。振动工具100、101是与本发明的“作业工具”相对应的结构例。马达53、输出轴531和轴线a2分别是与本发明的“马达”、“输出轴”和“第一轴线”相对应的结构例。主轴51、工具安装部511、轴线a1和摆动面op分别是与本发明的“主轴”、“工具安装部”、“第二轴线”和“摆动面”相对应的结构例。内壳3、金属壳体38和树脂壳体39分别是与本发明的“壳体”、“前侧壳体部”和”后侧壳体部”相对应的结构例。抵接部387和第一抵接面380分别是与本发明的“第一抵接部”和“第一抵接面”相对应的结构例。突出部394(大径部395)和第二抵接面390分别是与本发明的“第二抵接部”和“第二抵接面”相对应的结构例。

[0134]

马达收纳部383的上端面384是与本发明的“第一匹配面”相对应的结构例。马达盖部311的下端面312是与本发明的“第二匹配面”相对应的结构例。左侧壳体391和右侧壳体392分别是与本发明的“左侧部分”和“右侧部分”相对应的结构例。左侧壳体391的突出部394(大径部395)是与本发明的“左侧抵接部”相对应的结构例。右侧壳体392的突出部394(大径部395)是与本发明的“右侧抵接部”相对应的结构例。作为抵接部387的左侧面的第一抵接面380是与本发明的“左侧第一抵接面”相对应的结构例。作为抵接部387的右侧面的第一抵接面380是与本发明的“右侧第一抵接面”相对应的结构例。左侧壳体391的第二抵接面390是与本发明的“左侧第二抵接部”相对应的结构例。右侧壳体392的第二抵接面390是与本发明的“右侧第二抵接部”相对应的结构例。外壳2是本发明的”外侧壳体”结构例。前侧弹性部件71和后侧弹性部件76分别是本发明的“弹性部件”的结构例。

[0135]

方式4~10的作业工具并不局限于所例示的振动工具100、101的结构。例如,可以增加下述所例示的变形。此外,这些变形中的仅任意一个或者多个可以与实施方式所示的振动工具100、101或者各权利要求所述的发明组合来使用。

[0136]

金属壳体38和树脂壳体39的连接结构并不局限于依赖抵接部387和突出部394的结构,可以适当地变更。例如,抵接部387在包括与作为顶端工具91的摆动方向的左右方向交叉的抵接面的范围内,其大小和形状也可以进行变更。在这种情况下,树脂壳体39设置有包括与金属壳体38的抵接面抵接的面的部分即可。在上述实施方式中,左侧壳体391的2个突出部394的第二抵接面390和右侧壳体392的2个突出部394的第二抵接面390与作为抵接部387的左侧面和右侧面的2个第一抵接面380抵接。即,第一抵接面380和第二抵接面390均设置有多个,在多个位置彼此抵接。然而,金属壳体38的抵接面和树脂壳体39的抵接面也可以各为1个。此外,金属壳体38的抵接面和树脂壳体39的抵接面既可以为平面,也可以为弯曲面。另外,金属壳体38的抵接面和树脂壳体39的抵接面在顶端工具91的摆动方向上交叉即可,但是优选大致正交。

[0137]

另外,对于金属壳体38和树脂壳体39的其他结构和内部结构也可以适当地变更。例如,在上述实施方式中,金属壳体38中的马达收纳部383的上方的开口部也可以不由作为树脂壳体39的一部分的马达盖部311覆盖,而由金属壳体38的一部分覆盖。另外,树脂壳体39并非必须分为左侧壳体391和右侧壳体392,也可以形成为筒状,与金属壳体38的后端部连接。另外,从抑制向握持部25的振动传递的这种观点来看,优选壳体1被设为内壳3和与内壳3弹性连接的外壳2的双层结构,但是也可以被设为单层结构。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1