一种热敏打印纸预涂层涂料、其制备方法及应用与流程

1.本发明涉及打印技术领域,具体而言,涉及一种热敏打印纸预涂层涂料、其制备方法及应用。

背景技术:

2.无墨打印作为一种简易便捷的打印方式,为打印机的小型化和便携化提供了可能性和发展空间。现有技术中,往往使用热敏打印纸用于打印购物小票、物流标签、电影票等不需要长期保存的小型票据,打印机通过加热打印纸,使得染料发色,进而在打印纸上显现出图像。

3.上述加热打印的方式有利于将打印机的结构简化,但现有的大部分热敏打印纸往往在热敏原纸涂布和干燥后,其强度变差,易受热翘曲,这将导致热敏纸显色效果参差不齐等问题,并且大多数热敏纸纸基隔热性能较差,打印头传递的热量极易向纸基层或无需成像区域迁移,造成热量损失,大大降低了显色的灵敏性和显色的饱和性。因此,希望提供一种热敏打印纸预涂层涂料及预涂层的制备方法,以至少解决部分上述技术问题。

技术实现要素:

4.本发明的目的是提供一种热敏打印纸预涂层涂料及预涂层的制备方法,其能够至少部分地克服了现有技术中的不足。

5.本发明的目的之一,是提供一种热敏打印纸预涂层涂料。

6.本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种热敏打印纸预涂层涂料,包括填料50~80质量份、玻璃微珠5~25质量份、胶黏剂5~15质量份、润滑剂3~10质量份、分散剂0.5~2质量份及消泡剂0.2~0.5质量份,所述玻璃微珠的粒径不大于12微米。

7.本发明的热敏打印纸预涂层涂料的有益效果是:使用该热敏打印纸预涂层涂料涂布形成的预涂层能够有效增强打印纸的强度和隔热性能,受热不容易弯曲,且能够提升显色的灵敏性和饱和性。

8.在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。

9.进一步,所述玻璃微珠的粒径范围为2.5微米至12微米。

10.采用上述进一步的有益效果是:采用上述粒径的玻璃微珠,可以有效增强发色效果。

11.进一步,所述玻璃微珠为空心玻璃微珠。

12.采用上述进一步的有益效果是:空心玻璃微珠反射率更高,发色效果更好。

13.进一步,所述填料选自碳酸钙、二氧化硅、高岭土、氢氧化铝和二氧化钛中的至少一种。

14.采用上述进一步的有益效果是:采用上述的填料能够增强预涂层的稳定性。

15.进一步,所述润滑剂选自聚乙烯醇、丙烯酸树脂、聚氨酯及淀粉中的至少一种。

16.采用上述进一步的有益效果是:采用上述润滑剂能够增强涂布过程中的均匀性。

17.进一步,所述胶黏剂选自石蜡、硬脂酸锌、硬脂酸钙、聚乙烯蜡和硬脂酸酰中的至少一种。

18.采用上述进一步的有益效果是:采用上述胶黏剂能够增强涂布后形成的预涂层与纸基之间的结合力。

19.进一步,所述分散剂选自聚丙烯酸钠、六偏磷酸钠和聚羧酸盐中的至少一种。

20.采用上述进一步的有益效果是:采用上述分散剂能够增强热敏打印纸预涂层涂料的均一性。

21.进一步,所述消泡剂选自聚醚类消泡剂、高碳醇类消泡剂、有机硅类消泡剂中的至少一种。

22.采用上述进一步的有益效果是:采用上述消泡剂能够降低热敏打印纸预涂层涂料的内部气泡。

23.本发明的目的之二,是提供一种热敏打印纸预涂层的制备方法。

24.本发明解决上述技术问题的技术方案如下:将水加入到容器中,控制搅拌转速600~800转/分钟,之后依次加入填料、胶黏剂、分散剂、润滑剂和消泡剂;

25.将转速调节至2000~2500转/分钟,持续搅拌直至体系平均粒径为0.5~4微米,再加入玻璃微珠,分散均匀即得如权利要求1至8任一所述的热敏打印纸预涂层涂料;

26.将所述热敏打印纸预涂层涂料涂布于热敏原纸上,干燥压光,即得隔热热敏纸预涂层。

27.本发明的双色无墨打印纸的制备方法的有益效果是:使用该热敏打印纸预涂层涂料涂布形成的预涂层能够有效增强打印纸的强度和隔热性能,受热不容易弯曲,且能够提升显色的灵敏性和饱和性。

28.进一步,上述玻璃微珠的粒径范围为2.5微米至12微米,所述玻璃微珠为空心玻璃微珠。

29.采用上述进一步的有益效果是:采用上述粒径的玻璃微珠,可以有效增强发色效果,并且空心玻璃微珠反射率更高,发色效果更好。

30.本发明的目的之三,是提供一种热敏打印纸预涂层涂料在制备热敏打印纸预涂层中的应用。

31.本发明解决上述技术问题的技术方案如下:上述的热敏打印纸预涂层涂料在制备热敏打印纸预涂层中的应用。

32.有益效果是:使用该热敏打印纸预涂层涂料涂布形成的预涂层能够有效增强打印纸的强度和隔热性能,受热不容易弯曲,且能够提升显色的灵敏性和饱和性。

33.进一步,取上述热敏打印纸预涂层涂料,涂布于热敏原纸上,干燥压光,即得热敏打印纸预涂层。

34.有益效果是:这样形成的预涂层能够进一步增强热敏原纸的强度和隔热性能

35.根据本发明实施例,提供一种热敏打印纸预涂层涂料,包括填料50~80质量份、玻璃微珠5~25质量份、胶黏剂5~15质量份、润滑剂3~10质量份、分散剂0.5~2质量份及消泡剂0.2~0.5质量份,玻璃微珠的粒径不大于12微米;该热敏打印纸预涂层涂料中引入玻璃微珠,使用该热敏打印纸预涂层涂料涂布形成的预涂层能够有效增强打印纸的强度和隔热性能,受热不容易弯曲,且能够提升显色的灵敏性和饱和性。

附图说明

36.通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

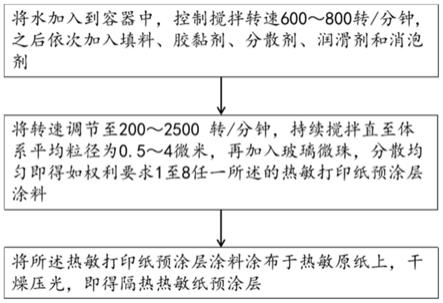

37.图1是本发明实施例的热敏打印纸预涂层的制备方法的流程图;

38.图2是本发明实施例与对比例的表征结果。

具体实施方式

39.下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。为了便于描述,附图中仅示出了与发明相关的部分。

40.需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

41.本发明实施例提供一种热敏打印纸预涂层涂料,包括填料50~80质量份、玻璃微珠5~25质量份、胶黏剂5~15质量份、润滑剂3~10质量份、分散剂0.5~2质量份及消泡剂0.2~0.5质量份,所述玻璃微珠的粒径不大于12微米。

42.本技术所提供的热敏打印纸预涂层涂料利用玻璃微珠的各向同性和隔热性能,保证热敏原纸的尺寸稳定,不易受损;同时也可以使热敏打印头热量有效传递到发色层表面。另外空心玻璃微珠具有较小的比表面积,可以减少填料的使用,降低成本。

43.该热敏打印纸预涂层涂料中引入玻璃微珠,使用该热敏打印纸预涂层涂料涂布形成的预涂层能够有效增强打印纸的强度和隔热性能,受热不容易弯曲,且能够提升显色的灵敏性和饱和性。

44.本发明实施例所提供的上述的热敏打印纸预涂层可以通过包括以下步骤的方法制备,如图1所示:

45.本发明解决上述技术问题的技术方案如下:

46.s101:将水加入到容器中,控制搅拌转速600~800转/分钟,之后依次加入填料、胶黏剂、分散剂、润滑剂和消泡剂;

47.s102:将转速调节至2000~2500转/分钟,持续搅拌直至体系平均粒径为0.5~4微米,再加入玻璃微珠,分散均匀即得如权利要求1至8任一所述的热敏打印纸预涂层涂料;

48.s103:将所述热敏打印纸预涂层涂料涂布于热敏原纸上,干燥压光,即得隔热热敏纸预涂层。

49.以下为本技术所提供的制备热敏打印纸预涂层的方法的具体实施例。以下实施例及对比例中所涉及的原料,如无特殊说明,均为分析纯。

50.实施例1

51.将去离子水加入到分散釜中,控制转速600转/分钟,之后将60份碳酸钙、10份聚乙烯醇,1份六偏磷酸钠加入,加料结束,将转速调节至2000转/分钟;高速搅拌10分钟,配制成固含量约为30%的浆料。

52.之后依次加入10份石蜡和0.2份有机硅消泡剂,继续搅拌10min,直至整体体系粒径为2-4μm。

53.再加入20份空心玻璃微珠分散均匀即得热敏纸预涂层涂料。用涂布机将预涂浆料

涂布于热敏原纸上,干燥压光形成预涂层,涂布量为9克/平方米。

54.实施例2

55.除加入25份空心玻璃微珠及涂布量为8克/平方米外,与实施例1相同。

56.实施例3

57.除加入10份空心玻璃微珠及涂布量为9克/平方米外,与实施例1相同。

58.对比例1

59.除不加入空心玻璃微珠外,与实施例1相同。

60.对比例2

61.除不加入空心玻璃微珠外,与实施例2相同。

62.对比例3

63.除不加入空心玻璃微珠外,与实施例3相同。

64.表征过程:

65.在实施例和对比例的基础上均用10号线棒再涂布一层黑色温敏涂料,涂布厚度5um。通过用直热式打印机统一打印浓度和打印速度进行打印测试,对比打印效果及色密度测试来表征该发明的预涂层涂料可提高显色的灵敏度和饱和性。

66.黑色温敏涂料制备方法:

67.取聚乙烯醇2质量份、黑色染料10质量份、分散剂2质量份、水70质量份进行研磨,直至黑色染料粒径范围达到500纳米,得到黑色分散体系。所述黑色染料为二乙氨基荧烷类染料。

68.将黑色分散体系和显色剂分散体系按质量比以1:2混合即可得到黑色温敏染料。

69.用3#线棒将黑色温敏染料涂在预涂层上面,并放入烘箱中90℃/3min,得到热敏涂层,涂层厚度为2微米。

70.这里直热式打印机为斑马打印机,打印浓度为25,打印速度为15.2cm/s.打印色密度如图2所示:

71.结果显示加入了玻璃微珠的实验例的色密度明显优于没有加玻璃微珠的对比例,该结果表明玻璃微珠的加入,使得该热敏打印纸预涂层涂料涂布形成的预涂层能够有效增强打印纸的强度和隔热性能,受热不容易弯曲,且能够提升显色的灵敏性和饱和性。

72.以上描述仅为本技术的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本技术中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本技术中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1