一种可拆卸的板式换热器教学演示装置

1.本实用新型涉及板式换热器技术领域,尤其涉及一种可拆卸的板式换热器教学演示装置。

背景技术:

2.板式换热器属于间壁式换热器的一种,具有传热效率高、阻力较小、结构紧凑、传热面组合灵活、拆卸清洗方便,占地面积小等优点,目前被广泛应用于间接连接方式的集中供热系统中。板式换热器内部结构为一定数目的两种结构对称且带有波纹的薄金属板片,通过交替堆叠排列后由两侧加紧板和螺纹导杆固定,相邻板片之间通过四周的垫片密封,间隙形成较薄的流体通道。各板片上的四个角孔结构形成了流体的分配通道和汇集通道,同时又合理地将冷热流体分开,使两者分别在相邻的窄流道中流动,通过金属板片进行热交换。

3.由于板式换热器具有上述内部结构紧凑,金属构件不透明且密封性强等特点,在供热领域相关专业的设备教学演示中无法让学生直接通过肉眼观察其内部结构和流体运动情况,导致对其工作原理的教学演示过程存在一定困难。现阶段对于板式换热器的教学往往依赖于三维动画和建模软件,或仅限于特定模型静态的结构层面拆解展示,而无法动态演示实际工作状态中的内部结构原理以及流体状态。因此需要一种可在实际运行工况中安装使用并且可视化程度强、能充分展示工作原理和内部结构,满足教学演示需求的可替换式板式换热器原理演示装置。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的是提供一种可拆卸的板式换热器教学演示装置,该装置可在实际板式换热器中加装使用,安装灵活,使整个板式换热器设备可视化程度增强。

5.本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:

6.一种可拆卸的板式换热器教学演示装置,所述装置包括金属板(1)、透明耐压侧翼 (2)、密封胶圈(3),其中:

7.所述装置分为冷流体板片和热流体板片,二者具有相同的金属板(1)结构,两者结构左右对称,且两种板片通过交替堆叠的方式形成一定板数的板片组合模块(4);

8.所述金属板(1)为圆角矩形,中间分布稀疏且带起伏状的扰流波纹(1a)形成流体通道;

9.所述金属板(1)的表面附有白色涂层(1b),四角分布四个流体出入孔(1c),左右同侧的流体出入孔(1c)周围分布有导流槽(1d),上下设有导杆槽(1e);

10.所述透明耐压侧翼(2)采用耐压透明材料制成,根据所处板片的不同分流区域,垂直围绕安装于所述金属板(1)的扰流波纹(1a)和流体出入孔(1c)的周围,形成闭合围挡,且高度略高于扰流波纹(1a)突起的高度;

11.所述透明耐压侧翼(2)的顶部沿其分布形状留有凹槽(2a),位于板片左右两侧的

透明耐压侧翼(2)内侧沿分布方向垂直安装有平行于所述金属板(1)的多根短飘带 (2b);

12.所述密封胶圈(3)沿所述透明耐压侧翼(2)的分布路径安装于其顶部留有的凹槽 (2a)内;

13.所述密封胶圈(3)为双道密封结构,具有信号孔。

14.由上述本实用新型提供的技术方案可以看出,上述装置可在实际板式换热器中加装使用,安装灵活,使整个板式换热器设备可视化程度增强,能充分展示工作原理和内部结构,对板式换热器设备功能影响较小,充分满足教学演示需求。

附图说明

15.为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。

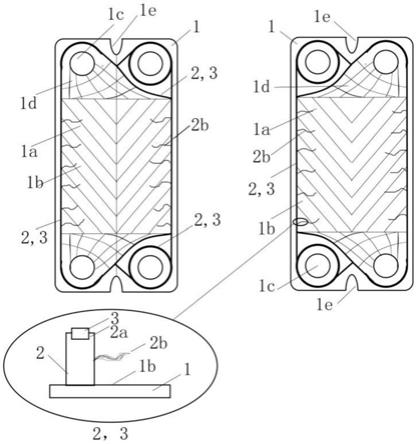

16.图1为本实用新型实施例提供的可拆卸的板式换热器教学演示装置的整体结构以及局部放大示意图;

17.图2为本实用新型实施例所述板片组合模块的正视图;

18.图3为本实用新型实施例所述板片组合模块的俯视图;

19.图4为本实用新型实施例所述装置的运行过程示意图。

具体实施方式

20.下面结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型的保护范围。

21.下面将结合附图对本实用新型实施例作进一步地详细描述,如图1所示为本实用新型实施例提供的可拆卸的板式换热器教学演示装置的整体以及局部放大结构示意图,所述装置主要包括金属板(1)、透明耐压侧翼(2)、密封胶圈(3),其中:

22.所述装置分为冷流体板片和热流体板片,二者具有相同的金属板(1)结构,分别根据冷热水通道不同的分流区域确定不同的透明耐压侧翼(2)位置和密封范围,两者结构左右对称,且两种板片通过交替堆叠的方式形成一定板数的板片组合模块(4),如图2 为本实用新型实施例所述板片组合模块的正视图,图3为俯视图,图中包括:1

‑

金属板, 2

‑

透明耐压侧翼,2b

‑

短飘带,4

‑

板片组合模块,5

‑

常规板片,6

‑

加紧板,7

‑

螺纹导杆, 8b

‑

冷水出口管道,9a

‑

热水入口管道,9b

‑

热水出口管道和10

‑

法兰;

23.所述金属板(1)为近似圆角矩形,中间分布稀疏且带起伏状的扰流波纹(1a)形成流体通道,起到突出展示波纹对流体的扰动作用;

24.所述金属板(1)的表面附有白色涂层(1b),便于观察流体流动情况,四角分布四个流体出入孔(1c),左右同侧的流体出入孔(1c)周围分布有导流槽(1d),上下设有导杆槽(1e);

25.所述透明耐压侧翼(2)采用耐压透明材料制成,根据所处板片的不同分流区域,垂

直围绕安装于所述金属板(1)的扰流波纹(1a)和流体出入孔(1c)的周围,形成闭合围挡,且高度略高于扰流波纹(1a)突起的高度;

26.所述透明耐压侧翼(2)的顶部沿其分布形状留有凹槽(2a),位于板片左右两侧的透明耐压侧翼(2)内侧沿分布方向垂直安装有平行于所述金属板(1)的多根短飘带 (2b),用于对流体的流向进行放大展示;

27.所述密封胶圈(3)沿所述透明耐压侧翼(2)的分布路径安装于其顶部留有的凹槽 (2a)内,用于保证安装时各板片之间的密封性;

28.所述密封胶圈(3)为双道密封结构,具有信号孔。

29.具体实现中,所述金属板(1)为一次冲压成型,厚度以保证较好的换热效率为标准,如采用0.5mm—1mm厚,大小尺寸及圆孔位置根据实际安装的目标板式换热器选取,其扰流波纹(1a)可根据不同的教学演示目的选取如人字形波纹等。

30.所述密封胶圈(3)的材质根据不同的介质和操作温度选取。

31.所述短飘带(2b)采用轻薄的有色尼龙或小密度的柔软材料制成,材料密度与水密度接近,布置间距大于自身长度。

32.另外,上述板片组合模块(4)可单独通过加紧板、导杆固定形成全可视化演示模型;或,将所述板片组合模块(4)加装于普通的框架式(可拆卸式)板式换热器的普通板片之间,形成部分可视化演示模型;在使用时需在冷热流体管道中分别加入不同颜色的指示剂。

33.如图4所示为本实用新型实施例所述装置的运行过程示意图,以组合模块的板数为 4,模块数为1,加装在板式换热器中部为例,该装置的使用过程如下:

34.首先根据需要展示的具体板式换热器,选择合适规格和数量的演示板片,通过冷热板片的交替堆叠的排列方法构成组合模块(4),并将其通过加紧板(6),螺纹导杆 (7)等安装于板式换热器所需展示部位的常规板片(5)之间,检查组合模块(4)及板式换热器的密封性。

35.组合模块(4)内部为冷热板片交替堆叠排列,通过每个板片的透明侧翼(2)可清晰观察到涂有白色涂层(1b)的演示板片上的波纹(1a)结构和透明侧翼(2)内部两侧的指示用飘带(2b)。

36.然后打开水控制阀门,提前在冷水入口管道(8a)中加入蓝色指示剂,在热水入口管道(9a)中加入红色指示剂,板式换热器正常工作,冷热水流通过上述管道进入板式换热器的常规板片(5)以及组合模块(4)中,开始进行换热。

37.通过组合模块(4)中交替排列的冷热演示板片的透明侧翼(2),可以明显观察到代表不同温度的红色和蓝色流体交替充满演示板片;以冷水下进上出,热水上进下出的布局形式为例,可从透明侧翼处观察到红色流体使其边缘飘带(2b)向下摆动,蓝色流体使其边缘飘带(2b)向上摆动,代表了流体运动方向;并且可从透明侧翼周围观察到白色涂层衬托下的上述有色流体在各自演示板片的波纹(1a)附近产生涡流扰动。

38.通过上述方法可以对板式换热器相邻板片内水流的流场分布以及流动关系(如顺流,逆流等,具体取决于板式换热器的类型)进行清晰地演示,并且可以直观的演示板式换热器通过波纹(1a)强化换热的原理过程。

39.同时可以利用红外测温枪对各演示板片的透明侧翼(2)进行测温,对比板式换热器不同位置的水温变化,对其温度分布和换热规律进行教学演示。

40.上述演示板片及其构成的组合模块(4)可多组同时加装在实际运行的板式换热器的任意部位,在对换热器性能影响极低的前提下,动态展示换热器工作原理和内部结构及其运行中的水流湍动、流场的分布、温度分布等现象,从而对学生理解产生帮助,满足教学演示需求。

41.值得注意的是,本实用新型实施例中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

42.综上所述,本实用新型所述装置通过较简单的加装即可使传统板式换热器拥有良好的可视化部分,可将板式换热器内部结构及流体情况通过颜色差异和飘带运动进行突出放大,透过相邻板片的透明侧翼清晰展示;对板式换热器性能影响较小,安装灵活便捷,无需额外复杂设备即可达到在实际运行设备上的动态教学演示目的。

43.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1