一种带缺口的圆环形谐振腔的波导结构的制作方法

[0001]

本发明涉及光学器件领域,更具体地,涉及一种带缺口的圆环形谐振腔的波导结构。

背景技术:

[0002]

光学器件曾因光固有的衍射极限而不能实现高集成的光学电路。而近年来,产生于光与金属表面耦合的表面等离子体激元(spps)因其能突破衍射极限并且能把光限制在亚波长范围内,从而给研究者们提供了一个新的集成光学电路的思路。基于spps提出来的金属-介质-金属(mim)波导结构吸引了人们的注意,并被广泛应用在亚波长的范围内。不同于洛伦兹共振,产生于mim波导结构明模(连续态)与暗模(分离态)干涉的fano共振具有不对称、尖锐的线型。这使得fano共振在许多领域具有巨大的应用潜力,例如滤波器、光传感器、光开关、快光与慢光设备等。

[0003]

公开号为“cn107976739a”,公开日为2018年5月1日的中国专利文件公开了一种具有谐振腔波导的光谱调控器件,在谐振腔内引入单/双矩形波导调控谐振腔的共振模式,通过明暗模式干涉效应,实现多个fano共振现象,通过改变谐振腔的耦合距离,添加矩形波导,波导的数量,长度,宽度或角度以及矩形波导与波导位置之间的距离,可以实现结构改变模数,可对fano共振进行有效地调谐。

[0004]

但在上述的技术方案中,谐振腔的所产生的是大面积多通道fano共振,光学器件的并行处理能力以及集成度较差,在实际应用中,无法满足部分光学器件的工作效率需求。

技术实现要素:

[0005]

本发明为克服上述现有技术中器件的处理能力以及集成度较差的问题,提供一种带缺口的圆环形谐振腔的波导结构,产生小面积多通道且具有尖锐、不对称特点的fano共振,增强光学器件的并行处理能力以及集成度。

[0006]

为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种带缺口的圆环形谐振腔的波导结构,包括基板以及设置于基板内部的第一波导、第二波导和谐振腔,所述第一波导为从所述基板侧面向所述基板内延伸的第一空腔;所述第二波导从所述基板侧面向所述基板内延伸的第二空腔,所述第一空腔和所述第二空腔靠近所述基板侧面的一端均为开口,分别为第一开口和第二开口,另一端均为封闭端,分别为第一封闭端和第二封闭端;所述谐振腔为带缺口的圆环形空腔。

[0007]

光波从第一波导的第一开口进入,沿着第一波导的表面传输至第一封闭端后,通过基板的导光作用将光耦合至谐振腔和第二波导内,光在谐振腔的表面传播到谐振腔的输出端,然后在通过基板的作用将光耦合至第二波导的第二封闭端,光沿着第二波导的表面进行传输至第二波导的第二开口。经过谐振腔传导的光波与第二波导内的光波发生干涉。基板具有传导光波的作用,位于第一波导和谐振腔之间的位置和位于第二波导和谐振腔之间的位置相当于耦合部,使得光波在第一波导、谐振腔和第二波导之间实现传递。

[0008]

优选的,所述第一波导和所述第二波导互相平行,且所述第一波导和所述第二波导的中心线处于同一直线上。所述谐振腔位于所述第一波导的一侧。

[0009]

优选的,所述谐振腔的圆心位于所述第一波导和所述第二波导之间的中垂线上。使所述第一波导与所述第二波导中的能量更易于耦合到第一谐振空腔中,从而能减少能量的损耗使输出光谱的透射峰值更高。

[0010]

优选的,所述第一开口和所述第二开口分别位于所述基板相对的两个侧面,即第一波导和第二波导从基板相对的两个侧面向内延伸。能够通过分析在所述第一波导与所述第二波导处分别得到的输入和输出的光谱图特性。

[0011]

优选的,所述第一波导和所述第二波导的截面均为矩形。可使耦合面积均匀,减少其他因素的影响。

[0012]

优选的,所述圆环形空腔的末端分别为第三封闭端和第四封闭端。

[0013]

优选的,所述基板为银质基板。

[0014]

优选的,所述谐振腔的一侧设置有耦合谐振空腔。耦合谐振空腔提供的暗模与圆环形谐振腔提供的明模发生干涉,如此即可形成更多的fano谐振峰。

[0015]

与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过将谐振腔设计为带缺口的圆环形空腔,破坏了整个波导系统结构的对称性,实际上则是改变了两边的光程,当spp耦合进入圆环形谐振腔时,会沿左右两边具有不同光程的路径传播从而具有不同的相位,相位差导致了明模与暗模的相干干涉,从而形成小面积多通道的fano共振,该fano共振具有尖锐、不对称的特点,每个fano共振可输出一种功能,因此可以实现多通道同时处理数据的需求,增强光学器件的并行处理能力以及集成度,从而提高光学电路的工作效率。

附图说明

[0016]

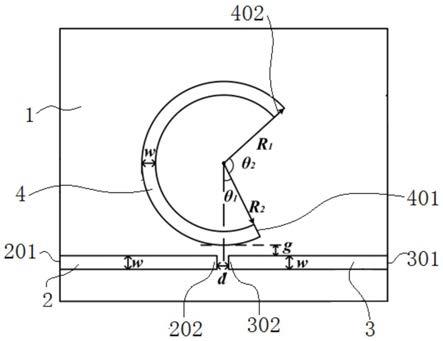

图1是本发明的一种带缺口的圆环形谐振腔的波导结构的结构示意图。

[0017]

图2是本发明的一种带缺口的圆环形谐振腔的波导结构的立体图;

[0018]

图3是本发明的一种带缺口的圆环形谐振腔的波导结构另一实施方式的结构示意图。

具体实施方式

[0019]

附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。附图中描述位置关系仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制。

[0020]

本发明实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本发明的描述中,需要理解的是,若有术语“上”、“下”、“左”、“右”“长”“短”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

[0021]

下面通过具体实施例,并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的具体描述:

[0022]

实施例1

[0023]

如图1-2所示为一种带缺口的圆环形谐振腔的波导结构的实施例,包括基板1以及设置于基板1内部的第一波导2、第二波导3和谐振腔4,第一波导2为从基板1侧面向基板1内延伸的第一空腔;第二波导3从基板1侧面向基板1内延伸的第二空腔,第一空腔和第二空腔靠近基板1侧面的一端均为开口,分别为第一开口201和301,另一端均为封闭端,分别为第一封闭端202和第二封闭端302;谐振腔4为带缺口的圆环形空腔,圆环形空腔的末端分别为第三封闭端401和第四封闭端402。

[0024]

其中,第一波导2和第二波导3互相平行,且第一波导2和第二波导3的中心线处于同一直线上。第一开口201和301分别位于基板1相对的两个侧面,即第一波导2和第二波导3从基板1相对的两个侧面向内延伸。第一波导2和第二波导3的截面均为矩形。谐振腔4位于两个波导的一侧。

[0025]

具体的,基板1为银质基板。

[0026]

本实施例的工作原理或工作流程:光波从第一波导2的第一开口201端进入,沿着第一波导2的表面传输至第一封闭端202后,通过基板的将光波耦合至谐振腔4和第二波导3内,光在谐振腔4的表面传播到谐振腔4的输出端,然后通过基板将光波耦合至第二波导3的第二封闭端302,光沿着第二波导3的表面进行传输至第二波导3的301端,从谐振腔4进入第二波导3的光波与第一波导2进入第二波导3的光波发生干涉。

[0027]

其中,谐振腔4为带缺口的圆环形,第一波导2、第二波导3与谐振腔4的宽度为w,并且在接下来的讨论中固定其大小不变。在图1中,g为第一波导2或第二波导3与谐振腔4之间的耦合距离。并且在接下来的讨论中固定其大小不变。d为第一波导2与第二波导3之间的耦合距离。并且在接下来的讨论中固定其大小不变。

[0028]

根据由色散公式导出的驻波理论,我们可以得到输出光谱的窗口的透射波长为:

[0029]

λ

m

=2n

eff

l/(m-α

p

/2π)

ꢀꢀꢀ

(1)

[0030]

其中n

eff

为有效折射率,l为谐振腔4的长度,m是模的序数,α

p

是spp在谐振腔内传播引起的相移。由公式(1)可知,在谐振器的宽度以及折射率不变的情况下,随着谐振器长度的增加,光谱的透射峰会出现红移现象,并且共振峰的波长位置大概遵循1:1/2:1/3...:1/n。也就是说,对于一个尺寸较大的腔体,其产生的高阶模将在短波长范围内稠密分布,在长波长范围内较为稀疏分布。因此,更改公式(1)中的参数l的大小,即能在广泛用于通信的近红外以及红外区的波长范围内出现更多的谐振模式。在mim波导中,fano峰产生于明模(连续态)与暗模(分离态)的干涉。在此结构中,所述第一波导与所述第二波导之间的基板用以产生暗模,谐振腔用于产生明模。由此明模与暗模相干涉即可发生fano共振。

[0031]

基于此设计原理,初始设置谐振腔4与波导的耦合距离g=10nm,第一波导、第二波导的宽ω=50nm,为第一波导2与第二波导3之间的距离d=10nm,谐振腔4的外半径为r

1

=330nm,缺口起始处即第三封闭端401与y轴的夹角θ

1

=5

°

,缺口的角度范围即第三封闭端401与第四封闭端402的夹角θ

2

=175

°

。此结构称为结构1。

[0032]

通过fdtd进行验证可得到结果:在735.6nm,968.9nm以及1441.7nm三处附近形成尖锐的fano共振峰,其峰值透射率分别为0.6、0.63和0.37。改变n=1.01时,可得到结果:在741.7nm,979.5nm以及1455.8nm三处附近形成尖锐的fano共振峰,其峰值透射率分别为0.6、0.63和0.37,如表1所示。因此可见在峰值透射率近似没有改变的情况下,三个fano峰

都出现了红移。在实际应用中,可以通过检测光的波长变化以检测折射率的变化,因此这一现象在光传感、光检测等应用中得到使用。除此之外,群时延亦是评估fano共振特性的重要参数。

[0033][0034]

表1结构1对应折射率变化的共振峰的波峰波长变化情况

[0035]

fano共振能在波峰或者波谷处出现相位的跳变,因此会产生正负时延。相位响应可由fdtd进行验证。而群时延由公式可求得。其中c为光速,p为相位响应,λ为对应的波长。结构1的时延特性如表2所示。对应于此特性,结构1可用于快光或慢光装置中。而在集成光学电路的实际应用中,往往需要多通道fano峰的结构以实现多通道同时输出的要求。

[0036][0037]

表2结构1共振峰波峰与波谷处的时延

[0038]

根据以上分析,若想增加fano共振通道的在600~1800nm波长范围内的数量,可通过改变θ

2

与r

1

的值,以使透射理论公式中的l变化,从而使产生于明模跟暗模干涉的fano峰的数量增多。即可设置谐振腔4的外半径为r

1

=500nm,缺口起始处即第三封闭端401与y轴的夹角θ

1

=5

°

,缺口的角度范围即第三封闭端401与第四封闭端402的夹角θ

2

=20

°

。此结构可命名为结构2。由fdtd进行验证其输出光谱产生了9个不对称的fano共振。其波长与透射率如表3所示。

[0039][0040]

表3结构2波长与其对应的透射率

[0041]

通过与结构1的结果相比,改变谐振腔的参数θ

2

与r

1

之后,即实现了更多多通道的fano共振。为了更好地评估这些fano共振在实际应用中的性能,结构2对于当折射率变化时峰值所处的波长变化以及fano共振产生的相位突变导致的时延特性亦被研究。结构2改变折射率结构对应透射峰峰值所在的波长变化如表4所示。

[0042][0043]

表4结构2对应折射率变化的共振峰的波峰波长变化情况

[0044]

结构2的时延特性如表5所示。在波谷产生的负时延最小值为-0.285ps,波峰产生的最大正时延为0.147ps。

[0045][0046]

表5结构2共振峰波峰与波谷处的时延

[0047]

结构2实现了多通道的fano谐振,因此可用于需要多通道输出的集成光学电路。对应于如表4、表5所示的改变折射率时fano共振峰值的红移情况以及共振波峰与波谷产生的正负时延,结构2可广泛应用于光学检测器、光开关、快光与慢光装置等领域。

[0048]

本实施例的有益效果:通过将谐振腔设计为带缺口的圆环形空腔,破坏了整个波导系统结构的对称性,实际上则是改变了两边的光程,当spp耦合进入圆环形谐振腔时,会沿左右两边具有不同光程的路径传播从而具有不同的相位,相位差导致了明模与暗模的相干干涉,从而形成小面积多通道的fano共振,该fano共振具有尖锐、不对称的特点,每个fano共振可输出一种功能,因此可以实现多通道同时处理数据的需求,增强光学器件的并行处理能力以及集成度,从而提高光学电路的工作效率。

[0049]

具有尖锐、不对称特点的fano共振,并且这些fano共振对折射率变化较为灵敏。fano共振尖锐此一特点,可以实现过滤特定波长的光波,实现滤波效果;利用本发明中fano共振对气体折射率变化敏感此一特点,可以检测出气体折射率的变化,从而可用于光开关、传感器等领域;在fano共振附近存在时延效应,从而可用于慢光装置。因此能用于多通道信息处理及输出的光学器件,如滤波器、传感器、光开关、快光与慢光装置等领域。

[0050]

实施例2

[0051]

如图3所示为一种带缺口的圆环形谐振腔的波导结构的另一实施例,本实施例与实施例1的区别在于,谐振腔4的一侧设置有耦合谐振空腔5。耦合谐振空腔5提供的暗模与圆环形谐振腔4提供的明模发生干涉,如此即可形成更多的fano谐振峰。

[0052]

本实施例的工作原理或工作流程:耦合谐振空腔5的参数设置为:

[0053]

l

1

=750nm、g

1

=15nm。如此设置即可在109.8nm、775nm以及1183.4nm处形成透射率分别为0.36、0.36和0.23的新fano谐振峰,共12个fano共振通道。波长与透射率如表6所示:

[0054][0055]

表6波长与其对应的透射率

[0056]

原本存在的fano峰,只有1147处的fano峰蓝移至1113nm处,其余fano峰所处的波长变化不大。新fano共振形成于在耦合谐振空腔5内形成的新的模式与原本在谐振空腔4中形成的模式相干涉。

[0057]

本实施例相较于是实施例1的有益效果:通过改变侧耦合谐振腔的长度参数以及在原始的结构处增加新的耦合谐振腔以调节谐振模式,分别通过增加有效长度使共振模序数变高以及使新的耦合谐振腔的暗模与圆环形谐振腔的明模产生干涉来实现控制fano谐振峰的数量的增加。

[0058]

本实施的其他特征、工作原理以及有益效果与实施例1一致。

[0059]

显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1