防反射薄膜及图像显示装置的制作方法

1.本发明涉及防反射薄膜及图像显示装置。

背景技术:

2.在液晶显示器、有机el显示器等图像显示装置的表面有时出于提高显示图像的视觉辨识性的目的而设置防反射薄膜。防反射薄膜在薄膜基材上具备包含折射率不同的多个薄膜的防反射层。

3.由防反射层带来的光的反射特性通常通过视感反射率(y值)来评价。通过减小比视感度(spectral luminous efficiency)高的波长550nm附近的反射率,视感反射率变小。对于防反射薄膜,不仅要求视感反射率小,还要求反射光色相为中性。

4.提出了不仅控制了自正面视觉辨识时的反射特性、而且控制了倾斜方向的反射光的特性的防反射薄膜。例如,专利文献1中公开了一种防反射薄膜,其对来自5~45

°

的所有角度的入射光的正反射光的色相在规定范围。专利文献2中提出了通过进行光学设计以使入射角度20~30

°

的范围的色度最小来减小5~45

°

的范围内的反射光的色差。

5.现有技术文献

6.专利文献

7.专利文献1:日本特开2004

‑

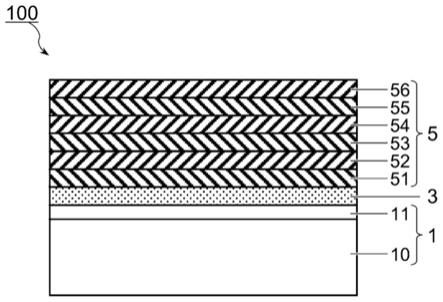

138662号公报

8.专利文献2:日本特开2016

‑

177183号公报

技术实现要素:

9.发明要解决的问题

10.对于以往的防反射薄膜,可以减小特定的视觉辨识方向的反射率,但难以使得在广的视觉辨识方向上反射率的变化小、并且难以减小反射光的颜色的变化。

11.用于解决问题的方案

12.防反射薄膜在薄膜基材上具备包含多个薄膜的防反射层。防反射层是包含低折射率层及高折射率层各自至少1层作为薄膜的多层薄膜。本发明的防反射薄膜的从防反射层侧照射的d65光源的正反射光满足规定的特性。

13.θ

°

入射光的正反射光的视感反射率y

θ

优选满足:在5~50

°

的范围的任意角度θ中,y

θ

/y2≤6.0。y2为2

°

入射光的正反射光的视感反射率。θ

°

入射光的正反射光的色度指数a

*θ

及b

*θ

优选满足:在5~50

°

的范围的任意角度θ中,由δa

*

b

*

={(a

*2

‑

a

*θ

)2+(b

*2

‑

b

*θ

)2}

1/2

所示的色度差δa

*

b

*

满足δa

*

b

*

≤6.0。

14.发明的效果

15.通过使用本发明的防反射薄膜,从而能够实现由视觉辨识方向引起的反射光的特性的变化少的图像显示。

附图说明

16.图1为示出防反射薄膜的层叠方式的截面图。

17.图2为对彩度c

*

及色度差δa

*

b

*

进行说明的图。

18.附图标记说明

19.1 薄膜基材

20.3 底漆层

21.5 防反射层

22.51、53、55 低折射率层

23.52、54、56 高折射率层

24.100 防反射薄膜

具体实施方式

25.[防反射薄膜的构成]

[0026]

图1为示意性地示出一实施方式的防反射薄膜的构成的截面图。防反射薄膜100在薄膜基材1上具备防反射层5。防反射层5为多个薄膜的层叠体。图1所示的防反射层5为包含自薄膜基材1侧起将高折射率层51、53、55与低折射率层52、54、56交替层叠而成的6层薄膜的多层膜。

[0027]

<薄膜基材>

[0028]

薄膜基材1包含挠性的薄膜10。薄膜基材1的厚度没有特别限定,从强度、处理性等操作性、薄层性等观点出发,优选5~300μm左右、更优选10~250μm、进一步优选20~200μm。

[0029]

作为薄膜10,通常使用透明薄膜。透明薄膜的可见光透过率优选为80%以上、更优选为90%以上。作为构成薄膜10的树脂材料,例如,可列举出透明性、机械强度、及热稳定性优异的热塑性树脂。作为这样的热塑性树脂的具体例,可列举出三乙酸纤维素等纤维素系树脂、聚酯系树脂、聚醚砜系树脂、聚砜系树脂、聚碳酸酯系树脂、聚酰胺系树脂、聚酰亚胺系树脂、聚烯烃系树脂、(甲基)丙烯酸系树脂、环状聚烯烃系树脂(降冰片烯系树脂)、聚芳酯系树脂、聚苯乙烯系树脂、聚乙烯醇系树脂、及它们的混合物。

[0030]

优选在薄膜10的防反射层5形成面侧设置有硬涂层11。通过在薄膜10的表面设置硬涂层11,从而能够提高防反射薄膜的硬度、弹性模量等机械特性。硬涂层11优选表面的硬度高、耐擦伤性优异。

[0031]

作为固化性树脂,可列举出热固化型树脂、紫外线固化型树脂、电子束固化型树脂等。作为固化性树脂的种类,可列举出聚酯系、丙烯酸系、氨基甲酸酯系、丙烯酸类氨基甲酸酯系、酰胺系、有机硅系、硅酸酯系、环氧系、三聚氰胺系、氧杂环丁烷系、丙烯酸类氨基甲酸酯系等各种树脂。这些固化性树脂可以适宜地选择一种或两种以上来使用。

[0032]

硬涂层可以包含微粒。例如,可以通过使硬涂层包含微粒来在硬涂层11的表面形成凹凸,从而具有防眩性。用于赋予防眩性的微粒优选为具有μm级的粒径的微小颗粒。微小颗粒的平均粒径优选0.5~10μm、更优选1~5μm。通过在硬涂层11的表面形成微细的凹凸,从而有与设置于其上的防反射层5(或底漆层3)的密合性提高的倾向。用于在硬涂层11的表面形成与底漆层3、防反射层5等薄膜的密合性优异的凹凸的微粒优选为具有nm级的粒径的纳米颗粒。纳米颗粒的平均粒径优选10~150nm、更优选20~100nm、进一步优选25~80nm。

[0033]

硬涂层11例如可以通过在薄膜10上涂布含有固化性树脂的溶液来形成。优选在用于形成硬涂层的溶液中配混有聚合引发剂。为了形成包含微粒的防眩性硬涂层,优选将不仅含有固化性树脂还含有上述微粒的溶液涂布于透明薄膜上。溶液中可以含有流平剂、触变剂、抗静电剂等添加剂。

[0034]

硬涂层11的厚度没有特别限定,为了实现高的硬度,优选0.5μm以上、更优选1μm以上。若考虑基于涂布的形成的容易性,则硬涂层的厚度优选15μm以下、更优选10μm以下。

[0035]

<底漆层>

[0036]

在薄膜基材1上出于提高防反射层5的密合性等目的可以设置有底漆层3。作为构成底漆层3的材料,例如,可列举出硅、镍、铬、铟、锡、金、银、铂、锌、钛、钨、铝、锆、钯等金属;这些金属的合金;这些金属的氧化物、氟化物、硫化物或氮化物;等。其中,底漆层的材料优选为无机氧化物层,可以为氧量比化学计量少的氧化物。

[0037]

底漆层3的厚度例如为1~20nm左右,优选为2~15nm、更优选为3~15nm。底漆层的膜厚为上述范围时,能够兼顾密合性提高和透光性。

[0038]

<防反射层>

[0039]

防反射层5为折射率不同的多个薄膜的层叠体。需要说明的是,本说明书中,“折射率”在没有特别说明的情况下为波长550nm下的折射率。

[0040]

通过将折射率不同的多个薄膜层叠,从而能够在可见光的宽波带的波长范围内减小反射率。作为构成防反射层5的薄膜,优选包含金属或半金属的氧化物、氮化物、氟化物等的陶瓷材料。构成防反射层5的薄膜可以为通过使树脂粘结剂中含有高折射率或低折射率的微粒从而调整了折射率的薄膜。

[0041]

低折射率层52、54、56例如折射率为1.6以下,优选为1.5以下。作为低折射率材料,可列举出硅氧化物、氮化钛、氟化镁、氟化钡、氟化钙、氟化铪、氟化镧等。

[0042]

高折射率层51、53、53例如折射率为1.8以上,优选为1.9以上。作为高折射率材料,可列举出钛氧化物、铌氧化物、锆氧化物、钽氧化物、锌氧化物、铟氧化物、铟锡氧化物(ito)、锑掺杂氧化锡(ato)、氮化硅、氮氧化硅等。

[0043]

防反射层5优选为高折射率层与低折射率层的交替层叠体。为了降低空气界面处的反射,作为防反射层5的最外层(最远离薄膜基材1的层)而设置的薄膜56优选为低折射率层。防反射层除了包含低折射率层及高折射率层以外,还可以包含具有高折射率层与低折射率层的中间折射率的中折射率层。中折射率层的折射率例如为1.6~1.9左右。

[0044]

高折射率层及低折射率层的膜厚各自为5~200nm左右,优选10~150nm左右。根据折射率、层叠构成等来设计各层的膜厚以使可见光的反射率变小即可。

[0045]

构成防反射层5的薄膜的成膜方法没有特别限定,可以为湿涂法、干涂法中的任意者。从能够形成膜厚均匀的薄膜的方面出发,优选真空蒸镀、cvd,溅射、电子束蒸镀等干涂法。其中,从膜厚的均匀性优异的方面出发,优选溅射法。

[0046]

<防反射层上的附加层>

[0047]

防反射薄膜可以在防反射层5上具备附加的功能层。例如,出于容易防止来自外部环境的污染、容易去除附着的污染物质等目的,可以在防反射层5上设置有防污层(未图示)。

[0048]

在防反射薄膜的表面设置防污层的情况下,从降低界面处的反射的观点出发,优

选防反射层5的最表面的低折射率层56与防污层的折射率差小。防污层的折射率优选1.6以下、更优选1.55以下。作为防污层的材料,优选含氟基的硅烷系化合物、含氟基的有机化合物等。防污层可以通过逆转涂布法、模涂法、凹版涂布法等湿涂法、真空蒸镀法、cvd法等干涂法等来形成。防污层的厚度通常为1~100nm左右,优选为2~50nm、更优选为3~30nm。

[0049]

[反射光的特性]

[0050]

防反射薄膜优选由视觉辨识角度引起的反射光的特性的变化小。光的特性可以通过色相、彩度及亮度这3个指标进行评价。反射光的特性依赖于照射的光的光谱。以下,提及对防反射薄膜的防反射层5侧(与薄膜基材1处于相反侧)的面照射了cie标准光源d65时的反射光的特性。

[0051]

从防反射层5侧入射光并测定反射光时,背面侧(薄膜基材1与空气的界面)的可见光的反射率为4%左右,大半为来自背面的反射光。为了排除背面反射的影响,在反射光的特性的评价中使用在薄膜基材1的背面侧(与防反射层5的形成面处于相反侧的面)贴合有黑色薄膜、黑色板的试样。

[0052]

<视感反射率>

[0053]

视感反射率y为表示反射光的亮度的指标,为xyz表色系统(或yxy表色系统)中的y值。视感反射率y以完全反射体的y值成为100%的方式来标准化。

[0054]

通常,防反射薄膜以从正面照射光时的反射率变小的方式设计,有入射角度θ越大,正反射光的反射率越变大的倾向。从减小伴随光的入射角度(视觉辨识方向)的变化的反射光量的差的观点出发,优选2

°

入射光的正反射光的视感反射率y2与θ

°

入射光的正反射光的视感反射率y

θ

的比y

θ

/y2在θ=5~50

°

的任意入射角度θ中为6.0以下。y

θ

/y2在θ=5~50

°

的范围中更优选5.5以下、进一步优选5.0以下、特别优选4.5以下。

[0055]2°

入射光的正反射光的视感反射率y2优选1.0%以下、更优选0.9%以下、进一步优选0.8%以下。y2优选尽可能小,但若以相对于特定方向的入射光的反射率变小的方式进行光学设计,则有时入射角度θ变化时的反射率变化变大。因此,y2可以为0.1%以上、0.2%以上、或0.3%以上。

[0056]

从无论视觉辨识方向怎样均可降低环境光的反射从而提高视觉辨识性的观点出发,θ

°

入射光的正反射光的视感反射率y

θ

在5~50

°

的范围的任意角度θ中优选为3.0%以下、更优选为2.5%以下。

[0057]

<色度指数>

[0058]

在cielab颜色空间(l

*

a

*

b

*

颜色空间)中,用l

*

表示亮度,用色度指数a

*

及b

*

表示色相及彩度。a

*

及b

*

为0时为无彩色,+a

*

表示红色方向,

‑

a

*

表示绿色方向,+b

*

表示黄色方向,

‑

b

*

表示蓝色方向。在图2所示的a

*

b

*

平面中,半径方向与彩度相对应,圆周方向与色相相对应。

[0059]

由c

*

={(a

*

)2+(b

*

)2}

1/2

所定义的彩度表示着色的程度,c

*

为0时为无彩色,c

*

越大,着色越大。将颜色空间投影至a

*

b

*

平面空间时的2点间的距离越大,意味着2种光的颜色的差异越大。

[0060]

从减小伴随光的入射角度(视觉辨识方向)的变化的反射光的颜色差异的观点出发,2

°

入射光的正反射光的色度指数a

*2

及b

*2

与θ

°

入射光的正反射光的色度指数a

*θ

及b

*θ

优选在θ=5~50

°

的范围的任意角度θ中满足δa

*

b

*

≤6.0。如图2所示,δa

*

b

*

为2

°

入射光的正

反射光(a)与θ

°

入射光的正反射光的、在a

*

b

*

平面中的距离,由δa

*

b

*

={(a

*2

‑

a

*θ

)2+(b

*2

‑

b

*θ

)2}

1/2

表示。以下有时将δa

*

b

*

称为“色度差”。色度差δa

*

b

*

在θ=5~50

°

的范围中更优选5.5以下、进一步优选5.0以下、特别优选4.5以下。δa

*

b

*

可以为4.0以下、3.5以下或3.0以下。

[0061]2°

入射光的正反射光的彩度c

*

优选5.0以下、更优选4.0以下、进一步优选3.0以下。2

°

入射光的正反射光的彩度c

*

可以为2.5以下或2.0以下。

[0062]

从无论视觉辨识方向怎样均能使反射光为中性色从而抑制着色的观点出发,θ

°

入射光的正反射光的彩度c

*

在5~50

°

的范围的任意角度θ中优选9.0以下、更优选7.0以下、特别优选5.0以下。

[0063]

<防反射层的光学设计>

[0064]

通过适当地设计构成防反射层的薄膜的膜厚,从而可得到具有上述特性的防反射薄膜。反射光的特性(光谱)可以通过光学模型计算来准确地评价。作为通过光学计算求出多层光学薄膜的反射光谱的方法,已知有对薄膜的各个界面反复应用薄膜干涉的公式并将经多重反射的波全部加起来的方法;及考虑麦克斯韦方程式的边界条件并通过传输矩阵计算反射光谱的方法等。

[0065]

对多个入射角度θ计算入射d65光源时的正反射光的反射光谱,对各个θ根据反射光谱算出视感反射率y、以及色度指数a

*

及b

*

。通过变更构成防反射层的薄膜的膜厚并反复实施这些光学计算,由此可实现薄膜的设定膜厚的最佳化,得到反射光满足上述特性的防反射薄膜。

[0066]

构成防反射层的薄膜的数少的情况下,难以将膜厚设计为在θ=5~50

°

的任意的范围内y

θ

/y2及δa

*

b

*

这两者变小。如后面的实施例所示,防反射层的层叠数(薄膜的总数)大的情况下,无论构成防反射层的材料怎样,均可将薄膜的膜厚设计为y

θ

/y2及δa

*

b

*

这两者变小。防反射层优选包含低折射率层和高折射率层共计5层以上,优选包含3层以上低折射率层。防反射层更优选包含低折射率层和高折射率层共计6层以上。

[0067]

从减小视感反射率y的观点出发,防反射层优选低折射率层与高折射率层的折射率差大。低折射率层与高折射率层的折射率差优选0.30以上、更优选0.35以上、进一步优选0.40以上。

[0068]

低折射率层的折射率优选1.50以下、更优选1.48以下、进一步优选1.47以下。低折射率层的折射率通常为1.00以上,可以为1.20以上、1.30以上或1.35以上。高折射率层的折射率优选1.80以上、更优选1.84以上、进一步优选1.87以上。高折射率层的折射率通常为3.00以下,可以为2.50以下、2.40以下或2.30以下。高折射率层的波长400nm下的折射率优选1.84~2.55、更优选1.88~2.50。高折射率层的波长700nm下的折射率优选1.78~2.35、更优选1.80~2.30。

[0069]

若减小波长550nm附近的反射率,则有视感反射率y变小的倾向。另一方面,有如下倾向:若以波长550nm附近的反射率成为最小的方式进行光学设计,则其他波长下的反射率变大、反射光的色度指数a

*

和/或b

*

变大、反射光着色。

[0070]

为了降低反射光的着色,优选在可见光的宽的波长范围中反射率一样。构成防反射层的薄膜的折射率的波长依赖小的情况下,有由波长引起的反射率的变化变小、反射光的彩度变小(中性化)的倾向。在使用折射率的波长色散大的材料的情况下也能够以反射光

的着色变小的方式实施光学设计,但若薄膜的膜厚稍微不同,则有时会发生反射光的着色。从提高光学设计的自由度、并且确保膜厚的可允许范围(process margin)的观点出发,构成防反射层的薄膜优选折射率的波长色散(伴随波长变化的折射率的变化)小。

[0071]

高折射率层的阿贝数ν

d

优选20以上、更优选23以上、进一步优选25以上。对于阿贝数ν

d

,使用波长589nm下的折射率n

d

、波长486nm下的折射率n

f

、及波长656nm下的折射率n

c

,由ν

d

=(n

d

‑

1)/(n

f

‑

n

c

)表示。阿贝数ν

d

越大,折射率的波长色散越小。高折射率层的阿贝数ν

d

的上限没有特别限定,对于通常的陶瓷材料,有阿贝数ν

d

越大(折射率的波长色散越小)、折射率越变小的倾向。从充分提高高折射率层的折射率从而减小反射率的观点出发,高折射率层的阿贝数ν

d

优选40以下、更优选30以下、进一步优选28以下。

[0072]

对于防反射层,考虑各个薄膜的折射率、层叠数等,以使反射光满足上述的特性的方式来设定各个薄膜的膜厚即可。如上所述,通过使用光学模型来计算防反射薄膜的反射光谱,能够使防反射层的膜厚最佳化。

[0073]

[防反射薄膜的使用方式]

[0074]

防反射薄膜配置于例如液晶显示器、有机el显示器等图像显示装置的表面而使用。例如,通过在包含液晶单元、有机el单元等图像显示介质的面板的视觉辨识侧表面配置防反射薄膜,能够降低外部光的反射从而提高图像显示装置的视觉辨识性。也可以将防反射薄膜与其他薄膜层叠。例如,通过在薄膜基材1的与防反射层形成面相反的一侧贴合偏光件,能够形成带防反射层的偏光板。

[0075]

本发明的防反射薄膜的由视觉辨识方向引起的反射光的特性的差小,因此即使在改变视觉辨识方向的情况下,反射光的特性的变化也小,能够使图像显示装置均匀化。

[0076]

实施例

[0077]

以下,示出通过光学模型计算来算出防反射薄膜的反射光的各特性的例子。

[0078]

[反射光的特性的评价方法]

[0079]

在波长380~780nm的范围以1nm为间隔,通过光学模型计算算出对防反射薄膜以入射角度θ

°

入射波长λ的光时的正反射率,求出反射率光谱r(λ)。

[0080]

使得到的正反射率光谱r(λ)乘以cie标准光源d65的光谱,得到反射光的光谱。根据得到的反射光光谱,算出视感反射率y、以及cielab表色系统的色度指数a

*

及b

*

,根据a

*

及b

*

的数值算出彩度c

*

={(a

*

)2+(b

*

)2}

1/2

。

[0081]

以入射角2

°

、及入射角度θ=5~50

°

的范围的5

°

间隔,实施上述的评价,算出2

°

入射光的正反射光的视感反射率y2与θ

°

入射光的正反射光的视感反射率y

θ

的比y

θ

/y2、及2

°

入射光的正反射光与θ

°

入射光的正反射光在a

*

b

*

平面中的距离δa

*

b

*

={(a

*2

‑

a

*θ

)2+(b

*2

‑

b

*θ

)2}

1/2

。

[0082]

<薄膜的折射率>

[0083]

各实施例及比较例中,作为低折射率层,使用硅氧化物(sio2),作为高折射率层,使用铌氧化物(nb2o5)、钛氧化物(tio2)、氮化硅(si3n4)、氮氧化硅(sion)。对于氮氧化硅,改变溅射成膜时的氧导入量,形成氧量相对较少的sion(1)和氧量相对较多的sion(2)这2种薄膜,使用利用光谱型椭偏仪测定的折射率。其以外的薄膜的折射率使用数据库的值。将各个薄膜在波长400nm、500nm及700nm下的折射率n

400

、n

550

、n

700

、以及阿贝数ν

d

示于表1。

[0084]

[表1]

[0085][0086]

<实施例1>

[0087]

对在硬涂薄膜的丙烯酸系硬涂层上具备将8.2nm的铌氧化物层、42.2nm的硅氧化物层、24.6nm的铌氧化物层、18.6nm的硅氧化物层、80.8nm的铌氧化物层、10.8nm的硅氧化物层、25.6nm的铌氧化物层、及25.6nm的硅氧化物层依次层叠而成的8层构成的防反射层、并在其上具备厚度5nm的由氟系树脂形成的防污层的防反射薄膜实施上述的光学模拟。包含硬涂薄膜(丙烯酸系硬涂层)及氟系树脂的防污层的折射率使用通过光谱型椭偏仪得到的实测值(硬涂层的波长550nm下的折射率;1.54、防污层的波长550nm下的折射率:1.32)。在光学模拟中,为了排除背面反射的影响,将硬涂薄膜的薄膜基材的厚度设为∞。

[0088]

<实施例2~7、比较例1、2>

[0089]

对将高折射率层的材料、层叠构成(构成防反射(ar)层的薄膜的总数)及各层的膜厚变更为表2所示那样的防反射薄膜实施与实施例1同样的光学模拟。

[0090]

[评价结果]

[0091]

将实施例1~7及比较例1、2的防反射薄膜的构成及光学模拟的结果示于表2。表2中,各层的厚度的数值的单位为nm,自靠近薄膜基材的一侧起记载为第1层、第2层、第3层

…

。反射光的特性示出了θ=2

°

(正面)、和θ=20

°

、40

°

、50

°

的结果。

[0092]

[表2]

[0093][0094]

对于防反射层包含高折射率层和低折射率层各4层的共计包含8层的实施例1及实施例2,可知,y

θ

/y2的最大值小、并且δa

*

b

*

的最大值也小。对于防反射层包含高折射率层和低折射率层各3层的共计包含6层的实施例3~6,也可知,y

θ

/y2的最大值小、并且δa

*

b

*

的最大值也小。对于作为高折射率层使用阿贝数ν

d

大的(折射率的波长色散小的)sion(2)的实施例6,虽然观察到δa

*

b

*

变小的倾向,但是从正面进行视觉辨识时的反射率变高。认为这与如下有关联:高折射率层与低折射率层的折射率差小,因此不能充分降低反射率。

[0095]

对于防反射层包含高折射率层和低折射率层各2层的共计包含4层的比较例1,正面(2

°

)的反射率降低了,但y

θ

/y2的最大值超过了6。另外,对于比较例1、δa

*

b

*

的最大值也超过了6的比较例2,y

θ

/y2的最大值为6以下,但由视觉辨识方向引起的反射光的a

*

的变化大,δa

*

b

*

的最大值约为11。

[0096]

[防反射层的膜厚的变更]

[0097]

<实施例1a>

[0098]

逐层改变实施例1的防反射薄膜中构成防反射层的8层薄膜的膜厚并实施同样的模拟。将各个防反射薄膜中的防反射层的膜厚、2

°

正反射光的特性、及θ=5~45

°

的范围中的y

θ

/y2及δa

*

b

*

的最大值示于表3。表3中,no.1的防反射薄膜与实施例1相同。no.2~5变更了第1层(高折射率层)的厚度,no.6~9变更了第2层(低高折射率层)的厚度,no.10~13变更了第3层(高折射率层)的厚度,no.14~17变更了第4层(低高折射率层)的厚度,no.18~21变更了第5层(高折射率层)的厚度,no.22~25变更了第6层(低高折射率层)的厚度,no.26~29变更了第7层(高折射率层)的厚度,no.30~33变更了第8层(低高折射率层)的厚度。

[0099]

[表3]

[0100][0101]

根据表3所示的结果可知,第1层(nb2o5)的厚度为8~10nm、第2层(sio2)的厚度为41~45nm、第3层(nb2o5)的厚度为21~25nm、第4层(sio2)的厚度为18~20nm、第5层(nb2o5)的厚度为77~95nm、第6层(sio2)的厚度为10.5~15nm、第7层(nb2o5)的厚度为25~30nm、第8层(sio2)的厚度为60~89nm左右的范围时,可得到θ=5~45

°

的范围中的y

θ

/y2为6%以下、

并且δa

*

b

*

为6以下的防反射薄膜。

[0102]

<实施例2a>

[0103]

逐层改变实施例2的防反射薄膜中构成防反射层的8层薄膜的膜厚并实施同样的模拟。将各层的膜厚及评价结果示于表4。

[0104]

[表4]

[0105][0106]

根据表4所示的结果可知,第1层(si3n4)的厚度为5~10nm、第2层(sio2)的厚度为48~60nm、第3层(si3n4)的厚度为23~27nm、第4层(sio2)的厚度为23~32nm、第5层(si3n4)的厚度为85~105nm、第6层(sio2)的厚度为4~7nm、第7层(si3n4)的厚度为40~50nm、第8层(sio2)的厚度为70~95nm左右的范围时,可得到θ=5~45

°

的范围中的y

θ

/y2为6%以下、并且δa

*

b

*

为6以下的防反射薄膜。

[0107]

<实施例3a>

[0108]

逐层改变实施例3的防反射薄膜中构成防反射层的6层薄膜的膜厚并实施同样的模拟。将各层的膜厚及评价结果示于表5。

[0109]

[表5]

[0110][0111]

根据表5所示的结果可知,第1层(nb2o5)的厚度为9~10.5nm、第2层(sio2)的厚度为41~47nm、第3层(nb2o5)的厚度为25~28nm、第4层(sio2)的厚度为39~42nm、第5层(nb2o5)的厚度为17~23nm、第6层(sio2)的厚度为90~106nm左右的范围时,可得到θ=5~45

°

的范围中的y

θ

/y2为6%以下、并且δa

*

b

*

为6以下的防反射薄膜。

[0112]

<实施例4a>

[0113]

逐层改变实施例4的防反射薄膜中构成防反射层的6层薄膜的膜厚并实施同样的模拟。将各层的膜厚及评价结果示于表6。

[0114]

[表6]

[0115][0116]

根据表6所示的结果可知,第1层(si3n4)的厚度为13~16.5nm、第2层(sio2)的厚度为32~40nm、第3层(si3n4)的厚度为47~55nm、第4层(sio2)的厚度为20.5~24nm、第5层(si3n4)厚度为34~44.5nm、第6层(sio2)的厚度为82~98nm左右的范围时,可得到θ=5~45

°

的范围中的y

θ

/y2为6%以下、并且δa

*

b

*

为6以下的防反射薄膜。

[0117]

<实施例5a>

[0118]

逐层改变实施例5的防反射薄膜中构成防反射层的6层薄膜的膜厚并实施同样的模拟。将各层的膜厚及评价结果示于表7。

[0119]

[表7]

[0120][0121]

根据表7所示的结果可知,第1层(sion)的厚度为13~16.5nm、第2层(sio2)的厚度为22~37nm、第3层(sion)的厚度为58~80nm、第4层(sio2)的厚度为2~10nm、第5层(sion)厚度为59~85nm、第6层(sio2)的厚度为65~95nm左右的范围时,可得到θ=5~45

°

的范围中的y

θ

/y2为6%以下、并且δa

*

b

*

为6以下的防反射薄膜。

[0122]

<比较例1a>

[0123]

逐层改变比较例1的防反射薄膜中构成防反射层的4层薄膜的膜厚并实施同样的模拟。将各层的膜厚及评价结果示于表8。

[0124]

[表8]

[0125][0126]

<比较例2a>

[0127]

逐层改变比较例2的防反射薄膜中构成防反射层的4层薄膜的膜厚并实施同样的模拟。将各层的膜厚及评价结果示于表9。

[0128]

[表9]

[0129][0130]

如表8、9所示,构成防反射层的薄膜的数量为4层的情况下,即使变更薄膜的厚度,也得不到对θ=5~45

°

的范围的任意θ,y

θ

/y2为6%以下、并且δa

*

b

*

为6以下的防反射薄膜。

[0131]

根据上述的结果可知,通过使构成防反射薄膜的薄膜的数量为5层以上、优选6层以上,能实现更致密的光学设计,可得到改变视觉辨识方向时的反射光的特性变化小的防反射薄膜。

[0132]

薄膜的膜厚的最佳值根据构成薄膜的材料的折射率等而不同,因此难以一概地规定。另一方面,如表3~7所示,通过变更构成防反射薄膜的薄膜的厚度并反复进行光学模拟,能够找到y

θ

/y2、δa

*

b

*

更小的条件。因此,在使用了上述的实施例中所示的材料以外的薄膜的情况下,也能够设计改变视觉辨识方向时的反射光的特性变化小的防反射薄膜。

[0133]

[底漆层的插入]

[0134]

<实施例1b>

[0135]

在实施例1的防反射薄膜中,在硬涂薄膜的丙烯酸系硬涂层与防反射层(第1层的nb2o5层)之间追加厚度3nm的siox底漆层(x=0.65、波长550nm下的折射率;1.72),实施同样的模拟。将实施例1b的光学模拟的结果与实施例1的结果一起示于表10。

[0136]

[表10]

[0137][0138]

实施例1b中,正反射光的色度指数a

*2

及b

*2

相对于实施例1发生了若干变化,但对于作为改变角度θ时的反射光特性的变化的指标的y

θ

/y2及δa

*

b

*

的数值,未观察到与实施例1的明显的差异。根据该结果可知,在薄膜基材与防反射层之间设置底漆层的情况下,通

过与上述的各实施例同样地调整防反射层的层叠构成及膜厚,也可得到改变视觉辨识方向时的反射光的特性变化小的防反射薄膜。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1