电子设备的制作方法

1.本技术涉及光学领域,具体涉及一种电子设备。

背景技术:

2.随着摄像技术的发展,人们对于摄像头的功能要求越来越高。其中,摄像 头具有超广角功能受到人们的广泛的喜爱,而目前的电子设备中的摄像头的视 场角仍有待提高,以及人们对于电子设备的小型化、轻薄化的追求。因此,如 何提供一种具有实现超广角的视场角及体积较小的摄像头的电子设备。

技术实现要素:

3.本技术提供一种具有实现超广角的视场角及体积较小的摄像头的电子设 备。

4.本技术实施例提供了一种电子设备,包括:

5.壳体,具有安装孔;

6.第一摄像头模组,至少部分设于所述安装孔内,包括透光盖板,所述透光 盖板具有屈折力;以及

7.驱动组件,设于所述壳体内并连接所述第一摄像头模组,当所述第一摄像 头模组处于工作状态时,所述驱动组件驱动所述透光盖板的物侧表面运动至位 于参考面所在的平面的物侧;当所述第一摄像头模组处于收纳状态时,所述驱 动组件驱动所述透光盖板的物侧表面运动至位于所述参考面所在的平面的像 侧,其中,所述参考面与所述第一摄像头模组相邻设置,所述参考面位于所述 壳体的物侧或为所述壳体的物侧表面。

8.本技术实施例提供的电子设备,通过设计透光盖板具有屈折力,使透光盖 板既可以作为透镜组的保护透光盖板还能够作为光学镜头的一部分,将透光盖 板复用为光学成像的透镜,如此,可减小第一摄像头模组在光轴方向的长度, 进而减少第一摄像头模组的整体体积;通过设计驱动组件驱动所述透光盖板移 动,以使所述透光盖板的物侧表面超出参考面(附近的最高面),使得透光盖 板的物侧表面处于其周围区域的最高点(沿z轴正方向),保证成像视野不被 遮挡,进而实现透光盖板兼具对180

°

及以上视场角的成像的可能性以及起到防 护功能;驱动组件驱动所述透光盖板移动至参考面之下时,所述透光盖板处于 缩回状态时,所述透光盖板的高度低于其周围其他区域结构的高度,使得所述 透光盖板本身处于被保护状态,以有效地防护所述透光盖板受到磨损、刮蹭或 撞击等外力损坏等。

附图说明

9.为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使 用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些 实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可 以根据这些附图获得其他的附图。

10.图1是本技术实施例提供的一种电子设备中的第一摄像头模组在缩回状态 的立体图;

11.图2是图1所示的电子设备的结构分解示意图;

12.图3是图1所示的电子设备中的第一摄像头模组在伸出状态的立体图;

13.图4是图3所示的一种电子设备沿b

‑

b线的剖面图;

14.图5是图1所示的一种电子设备沿a

‑

a线的剖面图;

15.图6是本技术另一实施例提供的电子设备中第一摄像头模组在伸出状态的 剖面图;

16.图7是本技术另一实施例提供的电子设备中第一摄像头模组在缩回状态的 剖面图;

17.图8是图3所示的另一种电子设备沿b

‑

b线的剖面图;

18.图9是图3所示的另一种电子设备沿a

‑

a线的剖面图;

19.图10是本技术实施例提供的一种光学成像系统的结构示意图;

20.图11是本技术实施例提供的一种光学成像系统的光路图;

21.图12是本技术实施例提供的摄像头模组的mtf曲线;

22.图13为本技术实施例提供的光学镜头组件成像的纵向色差曲线图;

23.图14为本技术实施例提供的光学镜头组件成像的像散曲线图;

24.图15为本技术实施例提供的光学镜头组件成像的畸变曲线图。

25.说明书附图标记:

26.电子设备1000;第一摄像头模组100;显示屏200;壳体300;驱动组件700 第一摄像头模组100;中框310;后盖320;边框311;中板312;透光盖板1;透 镜组2;感光元件20;滤光片30;镜筒40;第一镜筒41;第二镜筒42;第二透镜 22;第三透镜23;第四透镜24;第五透镜25;第六透镜26;第七透镜27;光阑 28;壳体300;参考面500;第二摄像头模组600;驱动组件700;安装孔420;环 形凸台411;缓冲件800。

具体实施方式

27.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清 楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是 全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造 性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

28.一般地,由于超广角镜头为精密光学元件,需进行精密防护,在第一摄像 头模组中,一般采用透光盖板对超广角镜头进行保护,防止该超广角镜头受到 碰撞、磨损等,同时也防止灰尘、水等杂质浸入超广角镜头干扰光线,影响成 像品质。对于第一摄像头模组而言,超广角镜头的视场角一直难以提升。限制 超广角镜头的视场角的无法提升的原因之一是:随着超广角镜头的视场角的增 加,为了保证超广角镜头的视场不被遮挡,第一摄像头模组的透光盖板的尺寸 也会随之增加,且超广角镜头的视场角与透光盖板的尺寸增加曲线呈现tan函数 关系,如此,想要增加超广角镜头的视场角,则需要增加透光盖板的尺寸,因 此无法实现180

°

视场角的超广角镜头,也不利于第一摄像头模组的小型化,及 应用于小型化轻薄化的电子设备中。

29.请参阅图1,本技术实施例提供了一种具有实现超广角的视场角及体积较小 的摄像头的电子设备1000。该电子设备1000包括但不限于手机、电话、电视、 平板电脑、照相机、个人计算机、笔记本电脑、车载设备、可穿戴设备、膝上 型便携计算机、台式计算机等。本技术实施例以电子设备1000为手机为例进行 具体说明。

30.请参阅图1、图2及图3,电子设备1000包括显示屏200、壳体300、第一 摄像头模组100、驱动组件700(参见图4)。

31.以电子设备1000为手机为例,显示屏200大致呈矩形。显示屏200为用于 电子设备1000显示图像的模组。显示屏200设于电子设备1000的正面,电子 设备1000的正面也是用户在正常使用电子设备1000时朝向的面。显示屏200 包括但不限于为柔性显示屏、硬质显示屏、可弯折显示屏、可拉伸显示屏等等。 显示屏200的种类包括但不限于为液晶显示屏(liquid crystal display,lcd)、 发光二极管(light emitting diode,led)显示屏、有机发光二极管(organiclight

‑

emitting diode,oled)显示屏等。从显示屏的形状划分,显示屏200包 括但不限于为平直板状或2.5d曲面或3d曲面等。

32.请参阅图2,壳体300包括中框310及后盖320,显示屏200和后盖320分 别围接于中框310的相对两侧。其中,中框310包括边框311及设于边框311 内的中板312。边框311设于电子设备1000的侧面。边框311围接于显示屏200 的周侧。当电子设备1000大致呈矩形时,边框311包括四个侧边以分别设于电 子设备1000的四个侧面。中板312在电子设备1000的厚度方向上与显示屏200 相对设置。中板312包括设于边框311内的铝合金注塑体、塑胶注塑体等等, 中板312形成主板、电池、各种电子器件的收容腔等,以使主板、电池、各种 电子器件能有序地归整地安装于电子设备1000内。可以理解的,本技术中的显 示屏200的屏占比较大,显示屏200厚度方向的正投影可完全覆盖中板312或 覆盖中板312的80~100%。显示屏200的显示图像的面积占整个显示屏200正 面的面积的85~100%。

33.请参阅图1及图2,后盖320盖接于边框311背离显示屏200的一侧。本实 施例中,边框311与后盖320为相互独立的两个部分,在其他实施方式中,边 框311与后盖320为一体成型。本技术对于边框311和后盖320的材质不做具 体的限定,例如,边框311、后盖320的材质包括但不限于为塑料、金属、陶瓷、 玻璃等中的至少一者。后盖320、中框310与显示屏200包围形成容置空间410, 第一摄像头模组100设于容置空间410。

34.本实施例以电子设备1000为手机为例,定义电子设备1000的长度方向为y 轴方向,定义电子设备1000的宽度方向为x轴方向,定义电子设备1000的厚 度方向为z轴方向。其中,箭头所指示的方向的正方向,y轴、x轴、z轴两两 垂直。

35.本技术不限定第一摄像头模组100朝向x轴正方向、x轴反方向、y轴正 方向、y轴反方向、z轴正方向或z轴反方向伸出。本实施例以第一摄像头模 组100沿z轴正方向伸出为例进行说明。

36.壳体300具有安装孔420。可选的,后盖320上设有安装孔420,第一摄像 头模组100至少部分设于安装孔420内。具体的,第一摄像头模组100的物侧 端设于安装孔420内,并经过安装孔420采集光线。后盖320与第一摄像头模 组100之间采用泡棉或背胶等材料进行密封处理,保证电子设备1000的密封性。 换言之,第一摄像头模组100为后置摄像头。在其他实施方式中,安装孔420 的位置包括但不限于为边框311的任意一侧、或边框311的拐角等。

37.请参阅图4,第一摄像头模组100包括透光盖板1。所述透光盖板1具有屈 折力。其

第一摄像头模组100处于非工作状态,也是收纳状态。当所述透光盖板1位于 缩回状态时,透光盖板1处于被周侧的参考面500或壳体300保护的状态,利 于防止透光盖板1受到磨损或碰撞。

47.本技术实施例提供的电子设备1000,通过设计透光盖板1具有屈折力,使 透光盖板1既可以作为透镜组2的保护透光盖板1还能够作为光学透镜组件10 的一部分,将透光盖板1复用为光学成像的透镜,如此,可减小第一摄像头模 组100在光轴方向的长度,进而减少第一摄像头模组100的整体体积;通过设 计驱动组件700驱动所述透光盖板1移动,以使所述透光盖板1的物侧表面s1 超出参考面500(附近的最高面),使得透光盖板1的物侧表面s1处于其周围 区域的最高点(沿z轴正方向),保证成像视野不被遮挡,进而实现透光盖板1 兼具对180

°

及以上视场角的成像的可能性以及起到防护功能;驱动组件700驱 动所述透光盖板1移动至参考面500之下时,所述透光盖板1处于缩回状态时, 所述透光盖板1的高度低于其周围其他区域结构的高度,使得所述透光盖板1 本身处于被保护状态,以有效地防护所述透光盖板1受到磨损、刮蹭或撞击等 外力损坏等。

48.请参阅图5及图7,当第一摄像头模组100处于关闭状态(非工作状态)时, 所述透光盖板1处于初始状态(即位于缩回位置),所述透光盖板1的顶点位 于除第一摄像头模组100以外的后盖区域的最高平面(参考面500)的下方(以 z轴正方向为正上方)。

49.请参阅图6及图8,当第一摄像头模组100开始工作时,驱动组件700驱动 所述透光盖板1弹出达到工作状态时所处的位置,此时所述透光盖板1的物侧 表面s1的有效径边缘点位于除第一摄像头模组100以外的后盖区域的最高平面 (参考面500)的上方(以z轴正方向为正上方)。

50.请参阅图5及图7,当第一摄像头模组100停止工作时,驱动组件700驱动 所述透光盖板1收缩达到初始状态时所处的位置,进而实现第一摄像头模组100 不工作状态下,凸起的所述透光盖板1处于被保护的状态下,减少划伤或电子 设备1000跌落造成的撞击损伤。第一摄像头模组100工作状态下,所述透光盖 板1处于完全弹出的状态,避免成像被电子设备1000其他区域遮挡。

51.具体的,所述电子设备1000还包括位置传感器(未图示)及控制器(未图 示)。控制器电连接位置传感器及驱动组件700。所述位置传感器用于检测所述 透光盖板1的位置,并根据所述透光盖板1的位置发送反馈信号至所述控制器。 所述控制器根据所述反馈信号控制所述驱动组件700的工作状态。所述位置传 感器包括但不限于为霍尔元件、光栅尺等。所述位置传感器用于与所述驱动组 件700形成闭环,用于反馈所述第一镜筒41或透光盖板1的位置。

52.当所述电子设备1000的控制器接收启动所述第一摄像头模组100的指令 时,所述控制器接收所述位置传感器的反馈信号确定所述透光盖板1所在位置, 例如透光盖板1当前所在位置为缩回位置。所述控制器控制所述驱动组件700 的开始运行,以驱动所述透光盖板1位于伸出位置。当所述透光盖板1位于伸 出位置,所述透光盖板1周侧的光线皆不会受到遮挡,进而能够接收较大入射 角的光线,提高第一摄像头模组100的视场角,为实现180

°

及以上的视场角创 造条件。

53.当所述电子设备1000的控制器接收关闭所述第一摄像头模组100的指令 时,所述控制器接收所述位置传感器的反馈信号确定所述透光盖板1所在位置, 例如透光盖板1当

前所在位置为伸出位置。所述控制器控制所述驱动组件700 的开始运行,以驱动所述透光盖板1位于缩回位置,实现对于第一摄像头模组 100的收纳,防止透光盖板1收到外部的碰撞或遮挡。

54.可选的,所述第一摄像头模组100还包括安装于所述安装孔420内的第一 镜筒41。第一镜筒41的外周尺寸与所述安装孔420的尺寸间隙配合,实现第一 镜筒41能够在所述安装孔420内运动且所述第一镜筒41与所述安装孔420的 孔壁之间具有较好的密封性。所述透光盖板1设于所述第一镜筒41内或端面。 所述透光盖板1的物侧表面s1整体凸出于所述第一镜筒41的物侧,以避免第 一镜筒41遮挡透光盖板1的物侧表面s1,进而使得透光盖板1的物侧表面s1 接收更大入射角度的光线,提高第一摄像头模组100的视场角。所述驱动组件 700连接所述第一镜筒41,并驱动所述第一镜筒41沿所述第一摄像头模组100 的光轴运动,以带动透光盖板1运动至伸出位置或缩回位置。

55.可选的,位置传感器可通过检测第一镜筒41的位置,来检测所述透光盖板 1是否伸出至伸出位置,及检测所述透光盖板1是否缩回至缩回位置。

56.可选的,请参阅图4及图6,所述第一镜筒41的像侧的外周面设有环形凸 台411。所述环形凸台411设于所述壳体300内。当所述透光盖板1处于缩回状 态时,所述环形凸台411与所述壳体300的像侧表面相间隔。当所述透光盖板1 处于伸出状态时,所述环形凸台411抵接于所述壳体300的像侧表面,环形凸 台411对透光盖板1运动至伸出位置进行限位,进而限制透光盖板1继续上升。

57.可选的,请参阅图8及图9,所述第一摄像头模组100还包括缓冲件800。 所述缓冲件800贴设于所述环形凸台411的物侧表面或设于所述壳体300的像 侧表面。所述缓冲件800用于在所述环形凸台411抵接于所述壳体300的像侧 表面进行缓冲抵接力。缓冲件800用来减弱所述环形凸台411与所述壳体300 的像侧表面之间接触时的冲击力,保护环形凸台411。所述缓冲件800为弹性阻 尼元件,具体包括但不限于弹性硅胶片、弹性橡胶片、泡棉等等。

58.请参阅图4及图5,所述第一摄像头模组100还包括透镜组2。所述透镜组 2包括多个与所述透光盖板1同轴设置的透镜。具体的,透镜组2和透光盖板1 组合形成光学镜头。所述透光盖板1承担第一摄像头模组100的自动对焦功能, 即在拍照过程中,通过移动所述透光盖板1,进而改变光学镜头中透镜间的距离, 进而实现对焦。

59.可选的,请参阅图4及图5,所述透镜组2皆设于所述第一镜筒41外并固 定于所述壳体300内。进一步地,所述第一摄像头模组100还包括第二镜筒42。 所述第二镜筒42位于所述第一镜筒41的像侧且与所述第一镜筒41同轴设置。 所述透镜组2皆设于所述第二镜筒42内。

60.通过设置透光盖板1随着第一镜筒41伸缩,并设置所述透镜组2安装于所 述第二镜筒42中,以使透镜盖板相对透镜组2伸缩。所述透镜组2与所述透镜 盖板在第一摄像头模组100处于工作状态具有一定的预设间距。当所述透光盖 板1处于缩回状态时,所述透光盖板1与所述镜头组之间的间隙被压缩至小于 预设间距。当透光盖板1处于伸出状态时,所述透光盖板1与所述镜头组之间 的间隙增加至预设间距。

61.可选的,所述透镜组2中的至少一个透镜设于所述第一镜筒41内。例如, 透镜组2中的多个透镜皆设于所述第一镜筒41内。所述透镜组2随着所述第一 镜筒41的运动而运

动。换言之,当第一摄像头模组100工作时,所述透镜组2 和所述透光盖板1一起伸出至伸出位置。当所述第一摄像头模组100停止工作 时,所述透镜组2和所述透光盖板1一起缩回至缩回位置。再例如,所述透镜 组2中的一部分透镜设于所述第一镜筒41内随着第一镜筒41伸出,所述透镜 组2中的另一部分透镜设于所述第二镜筒42内。

62.通过设置透镜组2的一部分随着第一镜筒41伸缩,以便于当所述透光盖板 1完全伸出参考面500与透光盖板1与镜头组之间的正常工作距离不兼容时,可 以选择其他透镜之间的间距适配透光盖板1所需要运动的距离,实现既能够透 光盖板1运动至未被遮挡的位置,提高透光盖板1所接收光线的入射角,还能 够实现第一摄像头模组100在透光盖板1伸出至伸出位置时能够正常工作。

63.可选的,透光盖板1的直径与透镜组2的直径不同。可选的,透光盖板1 的直径大于透镜组2的直径,故第一镜筒41的直径大于第二镜筒42的直径。 第一镜筒41与第二镜筒42在光轴方向上共轴心。透光盖板1与透镜组2在光 轴方向上共轴心。

64.请参阅图4及图5,所述第一摄像头模组100还包括感光元件20。所述感 光元件20位于所述透镜组2背离所述透光盖板1的一侧。所述感光元件20包 括但不限于为感光耦合元件(charge coupled device,ccd)或互补性氧化金属半 导体元件(complementary metal

‑

oxide semiconductor sensor,cmos sensor)。感 光元件20也可以成为图像传感器。感光元件20具有成像区,外部光束经透光 盖板1、透镜组2作用后投射至成像区,以采集外部图像,感光元件20将光线 信息转换成电信号,然后转换至图像信息。

65.可选的,请参阅图10,所述第一摄像头模组100还包括滤光片30。所述滤 光片30位于所述透镜组2背离所述透光盖板1的一侧。具体的,所述滤光片30 可设于所述透镜组2与所述感光元件20之间。

66.其中,滤光片30可以为红外滤光片,其用于过滤掉红外光以外的其它波段 的光,以及消减鬼像杂光等对影像不利的因素,提高成像品质。

67.可选的,第一镜筒41及第二镜筒42相互独立设置。换言之,第一镜筒41 及第二镜筒42为分体式。通过设置第一镜筒41及第二镜筒42为分体式,不仅 实现第一镜筒41相对于所述第二镜筒42移动,还便于让第二镜筒42、透镜组 2与滤光片30、感光元件20形成模组,并安装于壳体300内部,第一镜筒41 和透光盖板1安装于所述安装孔420内,便于将整个第一摄像头模组100的不 同部件分开安装于壳体300,提高安装便捷性,也减少第一摄像头模组100在壳 体300内部所占据的空间。

68.本技术对于驱动组件700的具体结构不做限定,可选的,请参阅图4及图5, 所述驱动组件700包括电机711及丝杆/传动齿轮712。所述丝杆/传动齿轮712 连接于所述电机711的转轴与所述第一镜筒41之间,所述丝杆/传动齿轮712用 于将所述电机711的驱动力传动至所述第一镜筒41,带动所述第一镜筒41沿z 轴方向伸缩,进而带动所述透光盖板1沿z轴方向伸缩。

69.可选的,所述透光盖板1的材质包括蓝宝石玻璃或其他具有高硬度、抗划 伤的光学材料,使所述透光盖板1具有抗碰撞、抗刮伤能力,以保护透镜组2。 所述透镜组2的材质包括玻璃或塑料等。

70.本实施例中,请参见图10及图11,所述透光盖板1的物侧表面s1与所述 透光盖板1的像侧表面s2皆为曲面。所述透光盖板1的物侧表面s1的曲率半 径r1大于所述透光盖板1

的像侧表面s2的曲率半径r2。换言之,所述透光盖 板1的像侧表面s2的表面弯曲程度大于所述透光盖板1的物侧表面s1的表面 弯曲程度。进一步地,所述透光盖板1的物侧表面s1的曲率半径r1、所述透 光盖板1的像侧表面s2的曲率半径r2与所述透光盖板1的中心厚度d1之间满 足以下的关系:r1>r2+d1,其中,r1>0,r2>0。具体的,所述透光盖板1的 中心厚度为所述透光盖板1的物侧表面s1在光轴上的交点与所述透光盖板1的 像侧表面s2在光轴上的交点之间的距离。

71.通过对于所述透光盖板1的物侧表面s1和像侧表面的曲率半径进行设计, 使透光盖板1呈“弯月”状,透光盖板1的像侧表面s2为凸出的曲面,改变入 射光束的传播方向,对于大视场角的入射光束,使得光束经过透光盖板1后, 光束的出射角小于入射角,进而进入后续透镜组2,进而改变模组的透光盖板1 的直径尺寸与第一摄像头模组100的视场角间的tan函数关系,达到减小同样视 场角下的透光盖板1的直径的目的,即透光盖板1的像侧表面s2具有更大的光 线接收角度范围,且透光盖板1的口径相对较小,为第一摄像头模组100实现 超广角创造了条件。

72.光束经透光盖板1后出射角与入射角间的差值随透光盖板1整体的弯曲程 度增加而增加。进一步地,所述透光盖板1的物侧表面s1的曲率半径r1与所 述透光盖板1的像侧表面s2的曲率半径r2之间满足以下的关系:2<r1/r2<3.5; 其中,r1>0,r2>0。可选的,r1/r2的取值可为2.01、2.2、2.5、3、3.2、3.49 等,以形成不同弯曲程度和对光线具有不同偏折作用的透光盖板1,促进形成第 一摄像头模组100的不同的视场角。

73.通过对所述透光盖板1的物侧表面s1的曲率半径r1、所述透光盖板1的 像侧表面s2的曲率半径r2进行设计,以使所述透光盖板1的像侧表面s2的弯 曲程度、所述透光盖板1的物侧表面s1的弯曲程度进行设计,具体为, 2<r1/r2<3.5,形成“弯月”状的透光盖板1。该透光盖板1对于大视场角的入 射光束,光束的出射角小于入射角,进而实现对于大视场角的入射光束的接收 和汇聚。

74.其中,所述透光盖板1的物侧表面s1的曲率半径r1与所述透光盖板1的 焦距f1之间满足以下的关系:

‑

2<r1/f1<

‑

1。可选的,r1/f1的取值可为

‑

1.8、

‑

1.9、

ꢀ‑

1.6、

‑

1.5、

‑

1.3、

‑

1.1等,促进形成第一摄像头模组100的不同的视场角。

75.本技术提供的第一摄像头模组100通过将透光盖板1设计成对光线具有屈 折力,使透光盖板1既可以作为透镜组2的保护透光盖板1还能够作为光学透 镜组件10的一部分,将透光盖板1复用为透镜,如此,减小透光盖板1及透镜 组2在光轴方向的长度;通过设计透光盖板1的物侧表面s1曲率半径r1、像 侧表面的曲率半径r2、透光盖板1的中心厚度d1满足以下的关系:r1>r2+d1、 2<r1/r2<3.5,其中,r1>0,r2>0,同时,物侧表面的曲率半径r1与所述透光 盖板1的焦距f1满足以下的关系:

‑

2<r1/f1<

‑

1,以形成类似“弯月”形状的透 光盖板1,该形态的透光盖板1的物侧表面s1为外凸表面,能够以相对较小的 口径范围内接收较大角度范围内的光线,为第一摄像头模组100实现超广角创 造了条件,即在提高第一摄像头模组100的视场角,同时透光盖板1还具有相 对较小的直径,进而本技术提供了实现超广角的视场角且体积小的第一摄像头 模组100。

76.所述透光盖板1的物侧表面s1在所述光轴上的交点与所述透光盖板1的物 侧表面s1的有效半径顶点在所述光轴方向上的距离sag1满足以下的关系: 0<sag1<1。可选的,所述sag1的取值可为0.1、0.4、0.8、0.99等,通过设计 所述sag1的取值,以在相对较小的口径

下实现相对较大的视场角。

77.所述透光盖板1的有效口径直径d1与所述第一摄像头模组100沿所述光轴 方向上的总长ttl满足以下的关系:0.5<d1/ttl<1.5。所述透光盖板1的有效 口径直径d1为所述透光盖板1的物侧表面s1的外周圆的直径。所述ttl为所 述透光盖板1的物侧表面s1到成像面的轴上距离。所述d1/ttl的取值可以为 0.51、0.8、1、1.2、1.49等等,通过上述的设计可实现在所述透光盖板1的一定 的有效口径范围内,实现较大的模组视场角的同时,还具有相对较小的第一摄 像头模组100总长,即实现光学透镜组件10的体积小且具有较大的模组视场角, 实现超广角镜头。本技术所述的“模组视场角”是指第一摄像头模组100的视 场角。

78.可选的,所述d1取值范围为8~9mm,所述ttl取值范围为7.2~7.3mm, 视场角大于或等于150

°

例如视场角为180

°

,以实现光学透镜组件10的体积 小且具有较大的模组视场角,及实现超广角镜头。

79.所述透光盖板1具有负屈折力。具体的,所述透光盖板1的物侧表面s1为 凸面。所述透光盖板1的像侧表面s2为凹面。进一步地,所述透光盖板1的物 侧表面s1的曲率半径大于所述透光盖板1的像侧表面s2的曲率半径。所述透 光盖板1改变入射光束的传播方向,对于大视场角的入射光束,使得光束经过 所述透光盖板1后,光束的出射角小于入射角,进而进入后续透镜组2,进而改 变了模组的所述透光盖板1的直径尺寸与模组视场角间的tan函数关系,达到减 小同样视场角下的所述透光盖板1的直径的目的,实现第一摄像头模组100的 小型化及超广角。

80.当然,在其他实施方式中,所述透光盖板1具有正屈折力。

81.请参见图10及图11,本技术定义所述透光盖板1为第一透镜。所述透镜组 2包括从物侧至像侧依次同轴设置的第二透镜22、第三透镜23、第四透镜24、 第五透镜25、第六透镜26及第七透镜27。其中,第二透镜22、第三透镜23、 第四透镜24、第五透镜25、第六透镜26及第七透镜27中至少一者具有负屈折 力,至少一者具有正屈折力。通过在透镜组2中采用具有负屈折力和正屈折力 的透镜,以消除色差,形成所需的光路,将超广角的入射光束引导至成像端, 提高成像品质。

82.可选的,多个透镜可以以负屈折力的透镜、正屈折力的透镜、负屈折力的 透镜、正屈折力的透镜等的形式交替设置。当然,负屈折力的透镜与负屈折力 的透镜可以相邻设置。当然,正屈折力的透镜与正屈折力的透镜可以相邻设置。

83.进一步地,请参见图10及图11,所述第一摄像头模组100还包括至少一个 光阑28。光阑28用于控制进光量的大小。光阑28的开口孔径决定了进光量的 大小,并且光阑28的开口大小也可调整景深大小,本实施方式可通过控制光阑 28来达到调整景深的目的。光阑28的具体结构包括但不限于为透镜的边缘、框 架或带孔的遮光屏等。

84.所述光阑28设于所述透镜组2的两个相邻的透镜之间。可选的,所述光阑 28位于所述第二透镜22与所述第三透镜23之间;或者,所述光阑28位于所述 第三透镜23与所述第四透镜24之间;或者,所述光阑28位于所述第四透镜24 与所述第五透镜25之间。通过将光阑28设于第二透镜22与所述第五透镜25 之间,以控制光束在所述透镜组2的第二透镜22与所述第五透镜25之间的区 域进行汇聚,以实现接收大入射角光束,以将大入射角光束进行汇聚并投射至 成像区。

85.本实施方式中,请参见图10及图11,所述第二透镜22具有负屈折力。所 述第三透

镜23具有正屈折力。所述第四透镜24具有正屈折力。所述第五透镜 25具有负屈折力。所述第六透镜26具有正屈折力。所述第七透镜27具有负屈 折力。所述光阑28位于所述第三透镜23与所述第四透镜24之间。

86.请参见图10及图11,所述第二透镜22具有负屈折力。可选的,所述第二 透镜22的物侧表面s3与所述第二透镜22的像侧表面s4的面型包括但不限于 为所述第二透镜22的物侧表面s3于近光轴处为凸面,所述第二透镜22的像侧 表面s4于近光轴处为凹面。和/或,

87.请参见图10及图11,所述第三透镜23具有正屈折力。可选的,所述第三 透镜23的物侧表面s5与所述第三透镜23的像侧表面s6的面型包括但不限于 为所述第三透镜23的物侧表面s5于近光轴处为凸面。所述第三透镜23的像侧 表面s6于近光轴处为凹面。和/或,

88.请参见图10及图11,所述第四透镜24具有正屈折力。可选的,所述第四 透镜24的物侧表面s7与所述第四透镜24的像侧表面s8的面型包括但不限于 为所述第四透镜24的物侧表面s7于近光轴处为凸面。所述第四透镜24的像侧 表面s8于近光轴处为凸面。和/或,

89.请参见图10及图11,所述第五透镜25具有负屈折力。可选的,所述第五 透镜25的物侧表面s9与所述第五透镜25的像侧表面s10的面型包括但不限于 为所述第五透镜25的物侧表面s9于近光轴处为凸面。所述第五透镜25的像侧 表面s10于近光轴处为凹面。和/或,

90.请参见图10及图11,所述第六透镜26具有正屈折力。可选的,所述第六 透镜26的物侧表面s11与所述第六透镜26的像侧表面s12的面型包括但不限 于为所述第六透镜26的物侧表面s11于近光轴处为凸面。所述第六透镜26的 像侧表面s12于近光轴处为凸面。和/或,

91.所述第七透镜27具有负屈折力。可选的,所述第七透镜27的物侧表面s13 与所述第七透镜27的像侧表面s14的面型包括但不限于为所述第七透镜27的 物侧表面s13于近光轴处为凹面。所述第七透镜27的像侧表面s14于近光轴处 为凹面。

92.需要说明的是,上述所述第二透镜22的具体面型的实施方式至所述第七透 镜27的具体面型的实施方式可相互结合。

93.可选的,请参见图10及图11,所述透光盖板1的像侧表面s2和物侧表面 s1、所述第二透镜22的像侧表面s4和物侧表面s3、所述第三透镜23的像侧 表面s6和物侧表面s5、所述第四透镜24的像侧表面s8和物侧表面s7、所述 第五透镜25的像侧表面s10和物侧表面s9、所述第六透镜26的像侧表面s12 和物侧表面s11、所述第七透镜27的像侧表面s14和物侧表面s13的面型为球 面或非球面。

94.具体的,请参见图10及图11,所述透光盖板1的像侧表面s2、所述透光 盖板1的物侧表面s1、所述第二透镜22的像侧表面s4、所述第二透镜22的物 侧表面s3、所述第三透镜23的像侧表面s6、所述第三透镜23的物侧表面s5、 所述第四透镜24的像侧表面s8、所述第四透镜24的物侧表面s7、所述第五透 镜25的像侧表面s10、所述第五透镜25的物侧表面s9、所述第六透镜26的像 侧表面s12、所述第六透镜26的物侧表面s11、所述第七透镜27的像侧表面s14、 所述第七透镜27的物侧表面s13中的至少一者为非球面。

95.通过将上述的透镜的像侧表面或物侧表面制成非球面,非球面有利于校正 光学镜头系统的像差,提高光学镜头系统的成像品质,可以容易制作成球面以 外的形状,获得更多的控制变数,以较少数量的透镜获得良好成像的优点,进 而减少透镜数量,满足小型

化。

96.请参见图10及图11,所述透光盖板1的像侧表面s2和物侧表面s1皆球面, 球面为便于成型的形状,由于透光盖板1为蓝宝石玻璃,通过设置透光盖板1 的像侧表面s2和物侧表面s1为球面,以便于加工和成型透光盖板1。 进一步地,所述第二透镜22的像侧表面s4和物侧表面s3、所述第三透镜23 的像侧表面s6和物侧表面s5、所述第四透镜24的像侧表面s8和物侧表面s7、 所述第五透镜25的像侧表面s10和物侧表面s9、所述第六透镜26的像侧表面 s12和物侧表面s11、所述第七透镜27的像侧表面s14和物侧表面s13皆为非 球面。

97.本实施例的第一摄像头模组100中各透镜的非球面表面形状均满足下列方 程:

[0098][0099]

其中,z为非球面沿光轴方向在高度为r的位置时,距非球面顶点(顶点指 非球面与光轴的交点)的距离,c表示曲面顶点的曲率(非球面的曲率),k表 示二次曲面系数(圆锥系数),r为非球面上的点到非球面的顶点的距离,b、c、 d、e、f、g、h分别表示非球面的第四阶、第六阶、第八阶、第十阶、第十二 阶、第十四阶、第十六阶曲面系数。

[0100]

本实施方式中,所述第一摄像头模组100的全视场视场角fov为180

°

。 本实施例的第一摄像头模组100按照f

‑

θ映射关系设计视场角fov与成像区大 小,所述第一摄像头模组100在无畸变的条件下满足以下关系:y=effl

×ꢀ

(fov/2)。其中,所述y为所述第一摄像头模组100的像方对角线像高的一半(即 感光元件20上的成像区的对角线的一半)。所述effl为所述第一摄像头模组 100的有效焦距。通过以上的设计,以使第一摄像头模组100成像区能够接收全 视场视场角为180

°

的光线,支持180

°

超广角摄像头的使用需求。

[0101]

以下通过具体实施例对本技术的第一摄像头模组100做更进一步的说明。

[0102]

请参见图10及图11,本实施例的第一摄像头模组100由物侧到像侧依次包 括:透光盖板1(l1)、第二透镜22(p2)、第三透镜23(p3)、第四透镜24 (p4)、第五透镜25(p5)、第六透镜26(p6)、第七透镜27(p7)、滤光 片30及感光元件20。

[0103]

在本实施例中,所述透光盖板1,即第一透镜具有负屈折力,物侧表面s1 形状为凸面,像侧表面s2面型形状为凹面。其物侧表面s1和像侧表面s2均为 球面。

[0104]

所述第二透镜22具有负屈折力,其物侧表面s3于近光轴处为凸面,其像 侧表面s4于近光轴处为凹,其物侧表面s3和像侧表面s4为非球面。

[0105]

所述第三透镜23具有正屈折力,其物侧表面s5于近光轴处为凸面,其像 侧表面s6于近光轴处为凹,其物侧表面s5和像侧表面s6均为非球面。

[0106]

所述第四透镜24具有正屈折力,其物侧表面s7于近光轴处为凸面,其像 侧表面s8于近光轴处为凸,其物侧表面s7和像侧表面s8均为非球面。

[0107]

所述第五透镜25具有负屈折力,其物侧表面s9于近光轴处为凸面,其像 侧表面s10于近光轴处为凹,其物侧表面s9和像侧表面s10均为非球面。

[0108]

所述第六透镜26具有正屈折力,其物侧表面s11于近光轴处为凸面,其像 侧表面s12于近光轴处为凸,其物侧表面s11和像侧表面s12均为非球面。

[0109]

所述第七透镜27具有负屈折力,其物侧表面s13于近光轴处为凹面,其像 侧表面s14于近光轴处为凹,其物侧表面s13和像侧表面s14均为非球面。

[0110]

所述d1取值范围为8~9mm,所述ttl取值范围为7.2~7.3mm,视场角为 180

°

[0111]

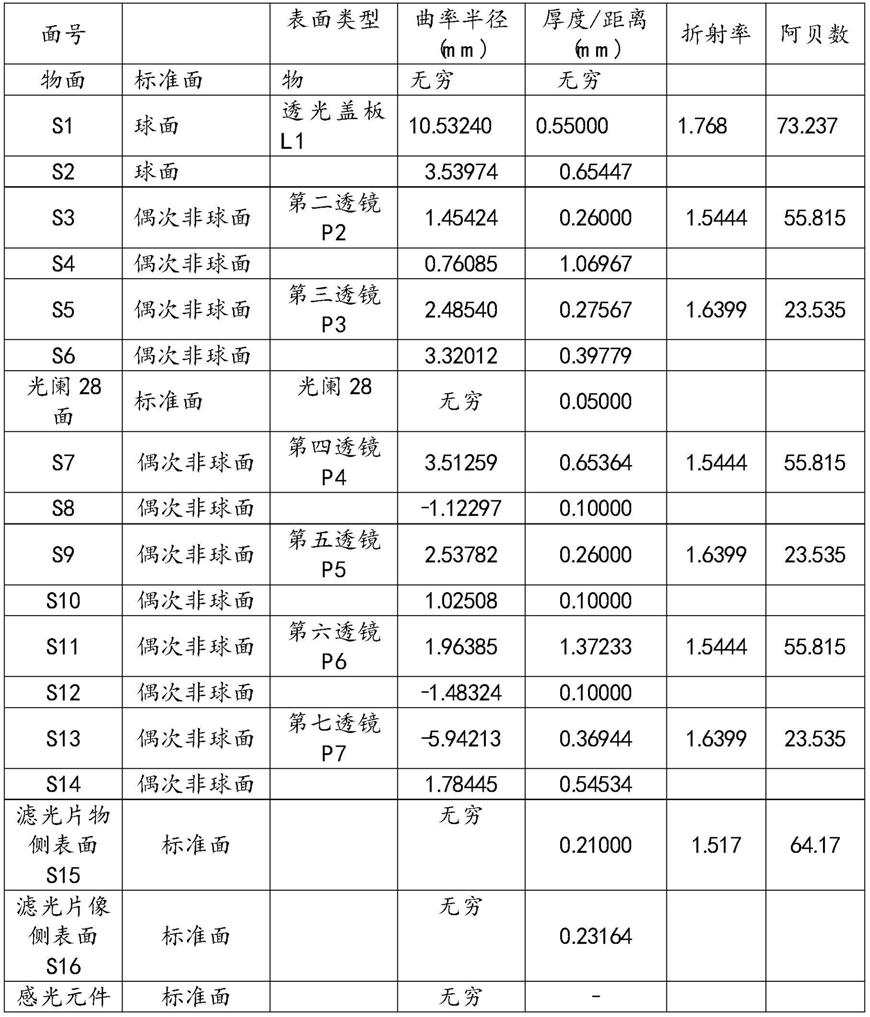

在本实施例中,第一摄像头模组100中的光学成像系统满足以下表1至表3 的设计参数。

[0112]

表1各透镜的设计参数

[0113][0114][0115]

表2各透镜的非球面参数

[0116][0117]

表3第一摄像头模组参数

[0118][0119]

通过对表1和表2对透光盖板1至第七透镜27的面型设计、折射率、厚度 以及间距进行设计,以得到本技术提供的一种实施方式提供的第一摄像头模组 100,满足视场角为180

°

且透光盖板1的口径为8~9mm。本技术提出一种基于 凸起透光盖板1的超广角第一摄像头模组100,通过采用具有屈折力的透光盖板 1,并对透光盖板1的面型进行设计,以及对透镜组2中的各个透镜的面型皆进 行光学设计,解决透光盖板1的直径随镜头视场角的增大而急剧增大的问题, 在相对较小的直径尺寸下使得手机超广角镜头的视场角达到150

°

以上,进一步 的视场角达到180

°

。

[0120]

本实施例还对上述第一摄像头模组100的各种光学性能进行了仿真测试。 请一并参考图12至图15,图12为本技术一实施方式中第一摄像头模组100调 制传递函数曲线图。图13为本技术一实施方式中成像的纵向色差曲线图。图14 为本技术一实施方式中第一摄像头模组100成像的像散曲线图。图15为本技术 一实施方式中第一摄像头模组100成像的畸变曲线图。

[0121]

从上述测试图可以看出,如图12所示,调制传递函数(简称mtf)是实际 像与理想像之间的调制度之比相对空间频率的函数。景物的调制度是指该景物 或该影像中最大亮度和最小亮度之差,与最大亮度、最小亮度之和的比值。图 12中虚线和实线分别为t方向和r方向的调制传递函数曲线。图12中的多个 实线分别为t方向0~90

°

的调制传递函数曲线,图12中的多个虚线分别为r 方向0~90

°

的调制传递函数曲线。从图12中可以看出,第一摄像头模组100的 调制度不管在t方向还是r方向上均较高。例如在空间频率为110lp/mm(线 对/毫米)的全视场调制度大于0.5,具有很好的解析,其中,解析力为光学镜头 1每毫米可

以解析的线对。因此,本实施例提供的第一摄像头模组100的成像清 晰度较高。

[0122]

如图13所示,图13中的5条曲线中从左至右为波长分别为470nm、510nm、 555nm、610nm、650nm的纵向色差值与焦距的关系曲线,从图13中可以看出, 470nm、510nm、555nm、610nm、650nm的纵向色差值皆在

±

0.02mm以内。说 明本实施例提供的第一摄像头模组100的纵向色差值较小,利于提高成像品质。

[0123]

如图14所示,图14中的实线曲线为t方向的像散视场曲线,虚线曲线为r 方向的像散视场曲线。图14中的5条实线曲线为中从左至右为波长分别470nm、 510nm、555nm、610nm、650nm的像散视场值与焦距的关系曲线。本实施例的 第一摄像头模组100的像散视场值皆在

±

0.05mm以内,说明像散现象相对较弱。

[0124]

如图15所示,图15为波长分别470nm、510nm、555nm、610nm、650nm 的光线的畸变曲线。本实施例的第一摄像头模组100的畸变值在可控范围内, 说明本技术实施例的第一摄像头模组100的成像效果较佳。

[0125]

本技术提供的电子设备1000中,所述透光盖板1具备弹出功能和缩回功能, 即所述透光盖板1在第一摄像头模组100的不同工作状态下可以进行轴向的位 移,当第一摄像头模组100处于非工作状态下时,所述透光盖板1处于压缩状 态,此时所述透光盖板1的高度(在z轴正方向)低于其周围其他区域结构的 高度,使得所述透光盖板1本身处于被保护状态。当第一摄像头模组100处于 工作状态下时,所述透光盖板1弹出,使得所述透光盖板1整体处于其周围区 域的最高点,保证成像视野不被遮挡,实现第一摄像头模组100兼具了对180

°ꢀ

以上的成像的可能性以及防护功能。所述透光盖板1本身采用凸起透镜的结构 使得大视场角(180

°

以上)的光束能够进入镜头成像,本质上使得所述透光盖 板1除了防护功能以外兼具了成像功能。

[0126]

本技术还通过改变现有玻璃盖板的形状,提出将透光盖板1设计成“弯月

”ꢀ

状,并对透光盖板1的物侧表面s1、像侧表面的曲率半径、厚度进行设计,以改 变模组的透光盖板1的直径尺寸与模组视场角间的函数关系,使其不再呈现tan 函数关系,进而在同样视场角下,相比于平板形状的透光盖板1,以更小的透光 盖板1直径尺寸达到不遮挡成像的目的,以实现视场角180

°

的超广角成像,而现 有的平板形状的透光盖板1则会由于光束无法进入而限制一般的电子设备1000 中的第一摄像头模组100无法实现视场角180

°

的超广角成像。本技术提供的透光 盖板1具有屈折力,进而有利于提升模组的成像质量,降低整个第一摄像头模组 100的厚度。

[0127]

以上所述是本技术的部分实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技 术人员来说,在不脱离本技术原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这 些改进和润饰也视为本技术的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1