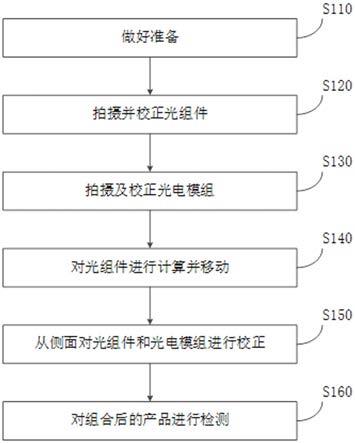

一种光组件和光电模组的无源耦合方法及装置与流程

1.本发明涉及光电领域,具体的,涉及一种光电模组中光组件和包含光发射/接收器的光电模组进行无源耦合的方法及装置。

背景技术:

2.随着大规模光计算和集成光通信的发展,诸如垂直腔发射激光器的vcsel要通过osa(optical sub

‑

assembly 光组件)与光发射器件或者光接收器件进行耦合,从而实现多个光源或者光接收装置的集成。

3.现有技术中对于osa的耦合具有多种方法。现有技术一cn112198597a中,osa上透镜与光发射器件的对准采用有源耦合的方式。具体为,将光电模组与驱动电路连接,驱动电路对光电模组上电并让光发射器件发光,将osa与光功率测量仪通过光纤连接。移动osa使透镜与光发射器件的光窗对准,光发射器件光窗发出的光束会通过osa和光纤到达光功率测量仪。当光功率仪测量到的光功率最大时,即代表osa与光发射器件已正确耦合。该现有技术一需要设计驱动电路来让光电模组上电及让光发射器件发光,且不同的模组需要不同的驱动电路,根据光功率值来判断耦合度,一般只有在osa的透镜与光发射器件的光窗的同心度在30um以内时,才能量测到明显的光功率值,在30um以外时处于盲目搜索状态,搜索时间长效率低。

4.现有技术二为一种无源耦合的方法,参见图1,示出了该现有技术二示意图。用标准拾放机在激光器和光电二极管阵列上方对准透镜阵列。在激光器120(例如vcsel)的上方具有第一透镜141,第二透镜161定位在第一透镜141上方以辅助光耦合至光纤200。光学表面162收集光并且将光引导到直角棱镜163的斜边。表面162、163和光学平板164的组合作用是将光紧密聚焦在光纤200的入口孔径上。在第一透镜141与vcsel之间采用标准拾放机(贴片机)进行无源耦合。第二透镜与第一透镜之间再采用第一光学器件上三个球和第二光学器件上三个槽机械对准的方式来实现无源耦合。该方法中,此无源耦合的osa设计上需要2组透镜来实现光由vcsel到光纤的耦合。由于2组透镜分别设计在2个光学器件上,需要进行2次无源耦合,且对机械对准的精度要求极高,导致该osa的设计难度大。

5.现有技术三,主要通过晶圆级封装工艺来实现,参见图2,采用无源对准的方式将光学组合镜整体插入在无源板的定位孔中来固定光学系统,采用对位标记的方式将芯片组件键合在无源板上,整个工艺流程均在无尘室内完成。无源板为硅基板,所述硅基板上通过光刻干法蚀刻形成所述定位孔。该方法对于工艺要求较高,定位孔需要有非常高的位置精度和尺寸精度,只能采用硅基板工艺制作,因此光收发器件、光接收器件和osa也只能在硅基板上进行耦合。硅基板成本高,制造难度大。

6.现有技术四,主要采用上方的电子显微镜来观察光学芯片的成像。然后调节台,将光学芯片移动到需要的位置完成耦合。但当光学芯片移动到需要的位置后,无法再通过电子显微镜观察光学芯片的成像,实时看到耦合的效果。

7.综上所述,现有的光耦合方式或者对于工艺要求较高,或者采用多组透镜来实现

光调整,上下两两个光学器件对准要求高,操作复杂,或者需要设计驱动电路,搜索时间长。

8.因此,如何能够优化设计,减少光组件多余的附加电路,降低操作的复杂性,在各种基板上均能够完成耦合,提高实时观察耦合的效果,成为本发明亟需解决的技术问题。

技术实现要素:

9.本发明的目的在于提出一种光组件和光电模组的无源耦合方法,通过图像处理的方式判断光组件与光发射/接收器件的位置,实时进行调整耦合,从而提高耦合效率。

10.为达此目的,本发明采用以下技术方案:一种光组件和光电模组的无源耦合方法,所述光组件、光电模组沿第一方向以预设间隔排布,所述光组件包括一反射面,用于对第一方向的光和第二方向的光进行转换,包括如下步骤:分别沿第二方向获取光组件和光电模组的图像,并根据所拍摄的图像校正所述光组件和所述光电模组;计算光组件与光电模组的距离,移动光组件使得光组件悬停在光电模组上方的指定高度处,完成初步耦合;沿第一方向从侧面拍摄初步耦合后光组件和光电模组的图像,利用所拍摄的侧面图像计算光组件和光电模组的相对距离,并对光组件进行调整,完成光组件和光电模组的耦合。

11.进一步的,该无源耦合装置包括:第一载台,用于承载光组件,并能够在水平面上进行水平x方向和垂直y方向的移动;所述光组件还包括多个透镜,所述多个透镜分别与所述反射面配合,用于实现多路光束在第一方向的光和第二方向的转换,所述光组件位于第一载台上;第一摄像功能部,位于第一载台上,能够拍摄所述光组件,将所拍摄的图像发送给计算部,用于计算所述光组件的位置和倾斜角度a1;第二载台,用于承载光电模组,并能够在水平面上进行水平x方向和垂直y方向的移动,以及角度旋转;光电模组,位于第二载台上,固定有多个光发射/接收器件;所述多个光发射/接收器件,位于光电模组上,每个光发射/接收器件包括用于光传输路径的光窗,以与光组件中的多个透镜配合以进行耦合;第二摄像功能部,位于第二载台上,能够拍摄所述光电模组,将所拍摄的图像发送给计算部,用于计算所述光电模组的位置和倾斜角度a0;光组件移动部,能够在水平面上进行水平x方向和垂直y方向的移动,在高度z方向上进行移动,以及进行角度的旋转,所述光组件移动部能够根据计算部的指令固定并移动所述光组件从第一载台到第二载台以进行耦合;第三摄像功能部,位于所述光组件将光束在水平方向传输的相应的侧面,能够拍摄移动后的光组件和光电模组,并将所拍摄的图像发送给计算部,用于计算光组件移动部的移动位置,对光组件和光电模组进一步耦合;计算部,能够接收第一至第三摄像功能部拍摄的图像,并计算相应的位置、倾斜

度,发出指令使得第一载台、第二载台和光组件移动部进行移动或者旋转,从而实现光组件和光电模组的无源耦合;其中,水平x方向为第一方向,高度z方向为第二方向,垂直y方向为第三方向。

12.进一步的,所述无源耦合方法的步骤具体为:光组件拍摄及校正步骤s120:利用第一摄像功能部从顶部拍摄第一载台的图像,经过计算部,得到所述光组件的整体轮廓,计算所述光组件的所处的位置以及相对于水平面的水平x方向的倾斜角度a1,所述光组件移动部移动到所述光组件的位置处,拾取所述光组件,旋转角度

‑

a1,消除所述倾斜角度a1,其中光组件位于第一载台上,带光发射/接收器件的光电模组位于第二载台上;光电模组拍摄及校正步骤s130:利用第二摄像功能部从顶部拍摄第二载台的图像,经过计算部,得到所述光电模组的光发射/接收器件的整体轮廓,得到多个所述光发射/接收器件中的光窗,计算所述光发射/接收器件中各个光窗的中心连线相对于水平面的水平x方向的倾斜角度a0,利用第二载台旋转角度

‑

a0,消除所述倾斜角度a0,重新计算所有光窗整体的中心位置;光组件计算及移动步骤s140:利用光组件理论设计值,计算得到光组件中心位置(x

10

,y

10

),根据光组件中心位置(x

10

,y

10

),计算光组件移动部将光组件移动到第二载台与光电模组初步耦合的位置的移动量,并使得光组件悬停在光电模组上方的指定高度处;侧面校正步骤s150:利用第三摄像功能部从侧面拍摄所述光组件的图像,经过计算部,利用该图像分别得到反射面所反射的透镜和光电模组中的光窗,计算光组件中的透镜和光电模组中的光窗的位置,得到两者的相对距离,根据所述相对距离移动所述光组件移动部,再次进行图像拍摄和光组件中的透镜和光电模组中的光窗的相对距离计算,并根据相对距离移动所述光组件移动部,直到所述相对距离小于阈值,再将所述光组件移动部向下移动,将光组件放置与光电模组上,完成耦合。

13.进一步的,所述光组件拍摄及校正步骤s120具体为:s121:利用第一摄像功能部从顶部拍摄第一载台的图像,对图像以中心为原点建立基于像素点的坐标系,对图像进行灰度和二值化处理;s122:得到保留光组件轮廓的黑白图像,对图像绘制其最小外接矩形,并计算外接矩形的旋转角度a1及中心坐标(x1,y1);s123:将所述光组件移动部中心移动到光组件的中心,即坐标(x1,y1),并旋转角度a1,将所述光组件移动部沿高度z方向向下移动并获取固定光组件,再旋转角度

‑

a1,消除光组件的倾斜角度。

14.进一步的,所述光电模组拍摄及校正步骤s130具体包括:s131:利用第二摄像功能部从顶部拍摄第二载台的图像,对图像以中心为原点建立基于像素点的坐标系;s132:对该图像进行灰度和二值化处理,得到保留光电模组的光发射/接收器件轮廓的黑白图像;

s133:由于光电模组包括多个排列的光发射/接收器件,对图像绘制两端最外侧2个光发射/接收器件图像的最小外接矩形,并计算每个外接矩形的中心坐标(x

21

,y

21

)、(x

22

,y

22

);s134:用步骤s133的外接矩形截取出两端最外侧2个光发射/接收器件的原始图像,再对2个图像分别建立坐标系,并进行灰度和二值化处理,对2个光发射/接收器件的光窗绘制最小外接矩形,得到外接矩形的中心坐标(x

31

,y

31

)和(x

32

,y

32

),即为最外侧2个光发射/接收器件的光窗相对于光发射/接收器件的中心位置的相对位置;s135:利用两端最外侧2个光发射/接收器件图像的中心位置坐标(x

21

,y

21

)、(x

22

,y

22

)与最外侧2个光发射/接收器件的光窗相对于光发射/接收器件中心位置的相对位置坐标(x

31

,y

31

)、(x

32

,y

32

)计算出两端最外侧2个光发射/接收器件的光窗中心在第二摄像功能部的整幅图像上的坐标位置(x

01

,y

01

)、(x

02

,y

02

),x

01

= x

21

+x

31

y

01

= y

21

+y

31

x

02

= x

22

+x

32

y

02

= y

22

+y

32

;s136:以两端最外侧2个光发射/接收器件的光窗中心在第二摄像功能部的整幅图像上的坐标位置(x

01

,y

01

)、(x

02

,y

02

)拟合直线,并计算直线与x方向的角度a0,即光发射/接收器件的整体倾斜角度;s137:第二载台旋转相应的角度

‑

a0,消除光发射/接收器件的整体倾斜角度;s138:重复步骤s131

‑

s135,得到两端最外侧2个光发射/接收器件的光窗中心在第二摄像功能部的整幅图像上新的坐标(x

01’,y

01’), (x

02’,y

02’),对坐标(x

01’,y

01’), (x

02’,y

02’)的连线取中点得到校正后的所有光窗整体的中心位置坐标(x

00’,y

00’)。

15.进一步的,光组件移动计算步骤s140具体可以为:s141:由光组件图纸计算得到光组件上需要耦合的最外侧2个透镜相对光组件中心的坐标(x

11

,y

11

)和(x

12

,y

12

),对坐标(x

11

,y

11

)和(x

12

,y

12

)的连线取中点得到光组件的透镜整体的中心位置坐标(x

10

,y

10

);s142:当所有光窗整体的中心位置坐标(x

00’,y

00’)与光组件的透镜整体的中心位置坐标(x

10

,y

10

)重合时,光组件移动部的坐标即为需要移动到的坐标(x1’

,y1’

),x1’ꢀ

= x

00

’ꢀ‑ꢀ

x

10

y1’ꢀ

= y

00

’ꢀ‑ꢀ

y

10

;s143:将光组件移动部移动到坐标(x1’

,y1’

),并根据光组件厚度和第二载台、光电模组的高度计算出光组件下表面和光电模组上表面的z方向位置,将光组件移动部沿高度z方向向下移动,使光组件悬停在光电模组上方指定高度处。

16.进一步的,侧面校正步骤s150包括如下步骤:s151:对图像以中心为原点建立基于像素点的坐标系,对该图像进行灰度和二值化处理,得到保留光组件的侧面轮廓的黑白图像;s152:对该黑白图像绘制光组件侧面图像的最小外接矩形,并计算外接矩形的中心坐标(x

40

,y

40

),以坐标(x

40

,y

40

)为原点重新建立坐标系;s153:在此坐标系下,由坐标(x

11

,y

11

)和(x

12

,y

12

)找到最外侧2个需要耦合透镜的

位置,并根据透镜直径截取出最外侧2个透镜的原始图像;s154:对所述最外侧2个透镜的原始图像分别建立坐标系,并进行灰度和滤波处理,拟合圆,得到透镜的圆心坐标(x

41

,y

41

)和(x

42

,y

42

);s155:消除透镜边界,保留光发射/接收器件的光窗成像,进行灰度和滤波处理,得到保留光窗轮廓的黑白图像,拟合圆,得到光窗的圆心坐标(x

51

,y

51

)和(x

52

,y

52

);s156:计算坐标(x

41

,y

41

)和(x

51

,y

51

)的差值(δx1,δy1),坐标(x

42

,y

42

)和(x

52

,y

52

)的差值(δx2,δy2),δx

1 = x

51

ꢀ‑ꢀ

x

41

δy

1 = y

51

ꢀ‑ꢀ

y

41

δx

2 = x

52

ꢀ‑ꢀ

x

42

δy

2 = y

52

ꢀ‑ꢀ

y

42

,对(δx1,δy1)和(δx2,δy2)取均值得到(δx,δy),δx,δy即为光组件的透镜中心与光发射/接收器件的光窗中心的偏差值,即相对距离,按(δx,δy)在x和y方向移动所述光组件移动部;s157:重复步骤s151

‑

s156,直到δx和δy小于等于阈值,此时能够认为光电模组的光窗中心与光组件的透镜中心已重合,光发射/接收器件与光组件的对准完成,将光组件移动部沿z轴向下移动,并将光组件放置与光电模组上,耦合完成。

17.进一步的,在步骤s150后,还包括产品检测步骤s160:无源耦合后通过侧面的第三摄像功能部对光组件的透镜和光发射/接收器件的位置度进行自动聚焦、拍照,拍照完成后自动圈出光组件的透镜的圆形轮廓并以该轮廓的圆心为圆心,以透镜的光学平坦区画圆,最后查看光发射/接收器件是否在画出的圆形范围内,在范围内即表示合格,超出范围即表示不合格,并对不合格品进行标定,上传测试数据。

18.进一步的,光组件移动计算步骤s140中,所述指定高度为50um。

19.进一步的,在侧面校正步骤s150中,所述相对距离的阈值为:(光组件的光学平坦区尺寸

ꢀ–ꢀ

实际设备精度)* 透镜放大/缩小系数,其中所述光组件的光学平坦区是指以光组件的透镜的中心为圆心的一个圆形区域,所述实际设备精度为光组件的贴片精度,所述透镜放大/缩小系数是第三摄像功能部通过光组件的透镜观察到的光发射/接收器件的光窗相对实物放大/缩小系数。

20.进一步的,第一摄像功能部和第二摄像功能部是位于第一载台和第二载台上方的两个摄像头,或者是一个摄像头分别在第一载台和第二载台之间移动。

21.本发明进一步公开了一种光电模组的无源耦合装置,用于将光组件与带光发射/接收器件的光电模组进行耦合,其特征在于,包括:第一载台,用于承载光组件,并能够在水平面上进行水平x方向和垂直y方向的移动;所述光组件还包括反射面和多个透镜,所述多个透镜分别与所述反射面配合,用于实现多路光束在第一方向的光和第二方向的转换,所述光组件位于第一载台上;第一摄像功能部,位于第一载台上,能够拍摄所述光组件,将所拍摄的图像发送给计算部,用于计算所述光组件的位置和倾斜角度a1;第二载台,用于承载光电模组,并能够在水平面上进行水平x方向和垂直y方向的

移动,以及角度旋转;光电模组,位于第二载台上,固定有多个光发射/接收器件;所述多个光发射/接收器件,位于光电模组上,每个光发射/接收器件包括用于光传输路径的光窗,以与光组件中的多个透镜配合以进行耦合;第二摄像功能部,位于第二载台上,能够拍摄所述光电模组,将所拍摄的图像发送给计算部,用于计算所述光电模组的位置和倾斜角度a0;光组件移动部,能够在水平面上进行水平x方向和垂直y方向的移动,在高度z方向上进行移动,以及进行角度的旋转,所述光组件移动部能够根据计算部的指令固定并移动所述光组件从第一载台到第二载台以进行耦合;第三摄像功能部,位于所述光组件将光束在水平方向传输的相应的侧面,能够拍摄移动后的光组件和光电模组,并将所拍摄的图像发送给计算部,用于计算光组件移动部的移动位置,对光组件和光电模组进行进一步的耦合;计算部,能够接收第一至第三摄像功能部拍摄的图像,并计算相应的位置、倾斜度,发出指令使得第一载台、第二载台和光组件移动部进行移动或者旋转,从而实现光组件和光电模组的无源耦合。

22.本发明具有如下的优点:1、利用图像识别的方法进行耦合,通过图像观察快速判断光组件与光发射器件、光接收器件位置,节省了盲目搜索时间;2、无须使用驱动电路,节省了零部件;3、减少了osa设计的难度,简化无源耦合的步骤,可以在各种基板上完成耦合;4、实时看到耦合的效果,可操作性强;5、将耦合和自动检测集成到一台设备上,不仅量化了透镜和光发射/接收器件的位置度,还减少无源耦合生产线的占地面积和检测工位,极大的提升了检测效率并降低了生产的人工成本。

附图说明

23.图1是现有技术的一种光电耦合的示意图;图2是现有技术的另外一种光电耦合的示意图;图3示出了根据本发明的光组件和光电模组无源耦合方法的流程图;图4是根据本发明具体实施例的光电模组无源耦合装置的第一状态示意图;图5是根据本发明具体实施例的光电模组无源耦合装置的第二状态示意图;图6是根据本发明具体实施例的无源耦合方法的osa组件的校正前示意图;图7是根据本发明具体实施例的无源耦合方法的光电模组的外轮廓图;图8是根据本发明具体实施例的无源耦合方法的光电模组的光窗位置示意图;图9是根据本发明具体实施例的无源耦合方法的光电模组的校正前示意图;图10是根据本发明具体实施例的无源耦合方法的光电模组的校正后示意图;图11是根据本发明具体实施例的无源耦合方法的osa的透镜位置示意图;图12是根据本发明具体实施例的无源耦合方法的侧面组合示意图;图13是根据本发明具体实施例的无源耦合方法的osa组件透镜位置图;

图14是根据本发明具体实施例的无源耦合方法的osa组件的另一个透镜位置图;图15是根据本发明具体实施例的无源耦合方法的光电组件的光窗位置示意图;图16是根据本发明具体实施例的无源耦合方法的合格检测示意图。

24.图中的附图标记所分别指代的技术特征为:1、第一摄像功能部;2、第二摄像功能部;3、第三摄像功能部;4、第一载台;5、光组件;6、光组件移动部;7、光发射/接收器件;8、光电模组;9、第二载台;10、计算部。

具体实施方式

25.下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。

26.本发明主要在于:利用第一至第三摄像功能部,对光组件轮廓、光组件的透镜及光发射/接收器件的光窗进行计算,得到其位置和角度后控制第一载台、第二载台和光组件移动部做相应的移动或者旋转,从而实现光电模组的无源耦合。

27.参见图4,图5,一种光组件和光电模组的无源耦合方法,所述光组件5、光电模组8沿第一方向,即附图4中的x方向,以预设间隔排布,所述光组件包括一反射面,用于对第一方向的光和第二方向的光进行转换,其中第一方向即附图4中的水平x方向,第二方向即高度z方向,第三方向即垂直y方向。

28.该无源耦合方法包括如下步骤:分别沿第二方向,即高度z方向获取光组件和光电模组的图像,并根据所拍摄的图像校正所述光组件和所述光电模组;计算光组件与光电模组的距离,移动所述光组件使得所述光组件悬停在光电模组上方的指定高度处,完成初步耦合;沿第一方向从侧面拍摄初步耦合后光组件和光电模组的图像,利用所拍摄的侧面图像计算光组件和光电模组的相对距离,并对光组件进行调整,完成光组件和光电模组的耦合。

29.具体的,根据拍摄的图像,分别得到光组件的反射面所反射的透镜和光电模组中的光窗,计算光组件中的透镜和光电模组中的光窗的位置,得到两者的相对距离,根据所述相对距离移动所述光组件移动部,再次进行图像拍摄和光组件中的透镜和光电模组中的光窗的相对距离计算,并根据相对距离移动所述光组件移动部,再拍照计算该相对距离并移动光组件,直到该相对距离小于阈值,最后将所述光组件移动部向下移动,将光组件放置与光电模组上,完成耦合。

30.具体的,本发明的无源耦合方法可以根据图4、图5所示的无源耦合装置进行。

31.图4和图5还示出了无源耦合装置在两个状态的示意图。

32.该无源耦合装置包括:第一载台4,用于承载光组件5,并能够在水平面上进行水平和垂直方向的移动,参见图4,水平方向也就是相当于附图中的x方向,垂直方向相当于附图中的y方向,即垂直与纸面的方向;

光组件5,包括反射面和多个透镜,反射面可以为直角棱镜,用于实现多路光束在水平和竖直方向上的转换,所述光组件位于第一载台4上,例如光组件5能够通过直角棱镜和多个透镜,将多束水平方向的光转换为竖直方向,也可以将多束竖直方向的光转换为水平方向,这样能够用于vcsel的光发射,或者阵列光接收器件的接收;第一摄像功能部1,位于第一载台4上,能够拍摄所述光组件5,即对准第一载台4时,第一载台4在第一摄像功能部1视野范围内,将所拍摄的图像发送给计算部10,用于计算所述光组件的位置和倾斜角度a1;第二载台9,用于承载光电模组8,并能够在水平面上进行水平和垂直方向的移动,以及角度旋转;光电模组8,位于第二载台9上,固定有多个光发射/接收器件7;所述多个光发射/接收器件7,位于光电模组8上,每个光发射/接收器件7包括用于光传输路径的光窗,以与光组件5中的多个透镜配合以进行耦合;第二摄像功能部2,位于第二载台9上,能够拍摄所述光电模组8,即对准第二载台9时,第二载台9在第二摄像功能部2视野范围内,将所拍摄的图像发送给计算部10,用于计算所述光电模组8的位置和倾斜角度a0;光组件移动部6,能够在水平面上进行水平和垂直方向的移动,在高度方向上进行移动,以及进行角度的旋转,所述光组件移动部6能够根据计算部10的指令固定并移动所述光组件从第一载台4到第二载台9以进行耦合,其中,高度方向相当于图4中的z方向;第三摄像功能部3,位于所述光组件5将光束在水平方向传输的相应的侧面,能够从水平x方向拍摄移动后的光组件5和光电模组8,并将所拍摄的图像发送给计算部10,用于计算光组件移动部6的移动位置,对光组件5和光电模组8进行进一步的耦合;计算部10,能够接收第一至第三摄像功能部拍摄的图像,并计算相应的位置、倾斜度,发出指令使得第一载台4、第二载台9和光组件移动部6进行移动或者旋转,从而实现光组件和光电模组的无源耦合。

33.本文所示的无源耦合方法,具体可以通过如图3所示的流程完成,包括如下步骤:准备步骤s110:将光组件放置在第一载台4上,将带光发射/接收器件的光电模组8置于第二载台9上;本步骤主要用于在无源耦合的时候做好相关准备,如果已经做好了准确,也以略去该步骤。

34.光组件拍摄及校正步骤s120:参见图4,利用第一摄像功能部1从顶部拍摄第一载台4的图像,经过计算部10,得到所述光组件的整体轮廓,计算所述光组件的所处的位置以及相对于水平面的水平方向,即x方向,的倾斜角度a1,所述光组件移动部6移动到所述光组件的位置处,拾取所述光组件,旋转角度

‑

a1,消除所述倾斜角度a1。本发明中,旋转倾斜角度

‑

a0也就是相对于角度a0反向旋转的意思,以下不再赘述。

35.进一步的,参见图6,利用第一摄像功能部1从顶部拍摄第一载台4的图像,得到所述光组件的整体轮廓,计算所述光组件的所处的位置以及相对于水平面的水平方向的倾斜角度a1可以为:s121:利用第一摄像功能部1从顶部拍摄第一载台4的图像,对图像以中心为原点

建立基于像素点的坐标系,对图像进行灰度和二值化处理,s122:得到保留光组件轮廓的黑白图像,对图像绘制其最小外接矩形,并计算外接矩形的旋转角度a1及中心坐标(x1,y1)。

36.所述光组件移动部6移动到所述光组件的位置处,拾取所述光组件,反方向旋转所述倾斜角度a1,消除并根据所述倾斜角度a1可以为:s123:将所述光组件移动部6中心移动到光组件的中心,即坐标(x1,y1),并旋转角度a1,将所述光组件移动部6沿z方向向下移动并获取固定光组件,旋转角度

‑

a1,即反方向旋转角度a1,消除倾斜角度a1,z方向即为高度方向。

37.光电模组拍摄及校正步骤s130:利用第二摄像功能部2从顶部拍摄第二载台9的图像,经过计算部10,得到所述光电模组8的光发射/接收器件7的整体轮廓,得到多个所述光发射/接收器件7中的光窗,计算所述光发射/接收器件7中的所有光窗整体的中心位置以及各个光窗的中心连线相对于水平面的水平方向,即x方向,的倾斜角度a0,利用第二载台9旋转角度

‑

a0,消除所述倾斜角度a0,重新计算所有光窗整体的中心位置。

38.具体的,参见图7

‑

图10,可以包括如下步骤:s131:利用第二摄像功能部2从顶部拍摄第二载台9的图像,对图像以中心为原点建立基于像素点的坐标系;s132:对该图像进行灰度和二值化处理,得到保留光电模组8的光发射/接收器件7轮廓的黑白图像;s133:参见图7,由于光电模组8包括多个排列的光发射/接收器件7,对图像绘制两端最外侧2个光发射/接收器件7图像的最小外接矩形,并计算每个外接矩形的中心坐标(x

21

,y

21

)、(x

22

,y

22

);s134:参见图8,用步骤s133的外接矩形截取出两端最外侧2个光发射/接收器件7的原始图像,再对2个图像分别建立坐标系,并进行灰度和二值化处理,对2个光发射/接收器件7的光窗绘制最小外接矩形,得到外接矩形的中心坐标(x

31

,y

31

)和(x

32

,y

32

),即为最外侧2个光发射/接收器件7的光窗相对于光发射/接收器件7的中心位置的相对位置;s135:利用两端最外侧2个光发射/接收器件7图像的中心位置坐标(x

21

,y

21

)、(x

22

,y

22

)与最外侧2个光发射/接收器件7的光窗相对于光发射/接收器件7中心位置的相对位置坐标(x

31

,y

31

)、(x

32

,y

32

)计算出两端最外侧2个光发射/接收器件7的光窗中心在第二摄像功能部2的整幅图像上的坐标位置(x

01

,y

01

)、(x

02

,y

02

);x

01

= x

21

+x

31

y

01

= y

21

+y

31

x

02

= x

22

+x

32

y

02

= y

22

+y

32

s136:参见图9,以两端最外侧2个光发射/接收器件7的光窗中心在第二摄像功能部2的整幅图像上的坐标位置(x

01

,y

01

)、(x

02

,y

02

)拟合直线,并计算直线与x方向的角度a0,即光发射/接收器件7的整体倾斜角度;s137:第二载台9旋转相应的角度

‑

a0,消除光发射/接收器件7的整体旋转角度;s138:参见图10,重复步骤s131

‑

s135,得到两端最外侧2个光发射/接收器件7的光

窗中心在第二摄像功能部2的整幅图像上新的坐标(x

01’,y

01’), (x

02’,y

02’),对坐标(x

01’,y

01’), (x

02’,y

02’)的连线取中点得到校正后的所有光窗整体的中心位置坐标(x

00’,y

00’)。

39.因此,“完成分别沿第二方向获取光组件和光电模组的图像,并根据所拍摄的图像校正所述光组件和所述光电模组”通过步骤s120和s130完成。

40.光组件计算及移动步骤s140:利用光组件理论设计值,计算得到光组件中心位置(x

10

,y

10

),根据光组件中心位置(x

10

,y

10

),计算光组件移动部6将光组件移动到第二载台9与光电模组8初步耦合的位置的移动量,并使得光组件悬停在光电模组8上方的指定高度处。

41.即初步耦合通过步骤s140实现。

42.在一个可选的实施例中,所述指定高度为50um,当然本领域技术人员也能够根据要求改变指定高度。

43.所述光组件也包括多个透镜与光电模组的多个光窗分别进行耦合,因此,参见图11,光组件移动计算步骤s140具体可以为:s141:由光组件图纸计算得到光组件上需要耦合的最外侧2个透镜相对光组件中心的坐标(x

11

,y

11

)和(x

12

,y

12

),对坐标(x

11

,y

11

)和(x

12

,y

12

)的连线取中点得到光组件的透镜整体的中心位置坐标(x

10

,y

10

);s142:当所有光窗整体的中心位置坐标(x

00’,y

00’)与光组件的透镜整体的中心位置坐标(x

10

,y

10

)重合时,光组件移动部6的坐标即为需要移动到的坐标(x1’

,y1’

);x1’ꢀ

= x

00

’ꢀ‑ꢀ

x

10

y1’ꢀ

= y

00

’ꢀ‑ꢀ

y

10

s143:将光组件移动部6移动到坐标(x1’

,y1’

),并根据光组件厚度和第二载台9、光电模组8的高度计算出光组件下表面和光电模组上表面的z方向位置,将光组件移动部6沿高度z方向向下移动,使光组件悬停在光电模组上方指定高度处,在一个可选的实施例中,所述指定高度为50um。移动后得到的形态如图5所示。

44.当光组件初步耦合到光电模组8的上方,由于光组件具有诸如直角棱镜的反射面,能够将竖直方向的透镜以及光电模组8中的光窗通过反射面成像在侧边,而第三摄像功能部3,位于所述光组件5将光束在水平方向传输的相应的侧面,能够摄像光组件中的透镜和光电模组8中的光窗的图像,并通过图像处理的办法,对光组件和光发射/接收器件7进行进一步的耦合校正。

45.侧面校正步骤s150:利用第三摄像功能部3从侧面拍摄所述光组件的图像,经过计算部10,利用该图像分别得到反射面所反射的透镜和光电模组8中的光窗,计算光组件中的透镜和光电模组8中的光窗的位置,得到两者的相对距离,根据所述相对距离移动所述光组件移动部6,再次进行图像拍摄和光组件中的透镜和光电模组8中的光窗的相对距离计算,并根据相对距离移动所述光组件移动部6,直到所述相对距离小于阈值,在将所述光组件移动部6向下移动,将光组件放置与光电模组上,完成耦合。

46.即,光组件和光电模组的最终耦合,通过步骤s150实现。

47.具体的,参见图12

‑

图15,侧面校正步骤s150可以包括如下子步骤:s151:对图像以中心为原点建立基于像素点的坐标系,对该图像进行灰度和二值

化处理,得到保留光组件的侧面轮廓的黑白图像;s152:参见图12,对该黑白图像绘制光组件侧面图像的最小外接矩形,并计算外接矩形的中心坐标(x

40

,y

40

),以坐标(x

40

,y

40

)为原点重新建立坐标系;s153:参见图13,在此坐标系下,由坐标(x

11

,y

11

)和(x

12

,y

12

)找到最外侧2个需要耦合透镜的位置,并根据透镜直径截取出最外侧2个透镜的原始图像;s154:参见图14,对所述最外侧2个透镜的原始图像分别建立坐标系,并进行灰度和滤波处理,拟合圆,得到透镜的圆心坐标(x

41

,y

41

)和(x

42

,y

42

);s155:参见图15,消除透镜边界,保留光发射/接收器件7的光窗成像,进行灰度和滤波处理,得到保留光窗轮廓的黑白图像,拟合圆,得到光窗的圆心坐标(x

51

,y

51

)和(x

52

,y

52

);s156:计算坐标(x

41

,y

41

)和(x

51

,y

51

)的差值(δx1,δy1),坐标(x

42

,y

42

)和(x

52

,y

52

)的差值(δx2,δy2)。

48.δx

1 = x

51

ꢀ‑ꢀ

x

41

δy

1 = y

51

ꢀ‑ꢀ

y

41

δx

2 = x

52

ꢀ‑ꢀ

x

42

δy

2 = y

52

ꢀ‑ꢀ

y

42

对(δx1,δy1)和(δx2,δy2)取均值得到(δx,δy),δx,δy即为光组件的透镜中心与光发射/接收器件7的光窗中心的偏差值,即相对距离,按(δx,δy)在x和y方向移动所述光组件移动部6;s157:重复步骤s151

‑

s156,直到δx和δy小于等于阈值,在一个可选的实施例中,阈值为:(光组件的光学平坦区尺寸

ꢀ–ꢀ

实际设备精度)* 透镜放大/缩小系数,此时可以认为光电模组8的光窗中心与光组件的透镜中心已重合,光发射/接收器件与光组件的对准完成,将光组件移动部6沿z轴向下移动,并将光组件放置与光电模组上,耦合完成。

49.其中,光组件的光学平坦区是指以透镜的中心为圆心的一个圆形区域。当光发射器件的光窗中心的投影位于此圆内时,光发射器件的光窗所发出的光以较小的衰减入射到透镜内,而超过此圆入射到透镜的光就会急剧衰减。当光接收器件的光窗中心的投影位于此圆内时,光接收器件的光窗能以较小的衰减接收到透镜所发出的光,而超过此圆光窗接收到的光就会急剧衰减。

50.实际设备精度为按本发明中实现的耦合设备的光组件贴片精度。

51.透镜放大/缩小系数指由于透镜的成像相对于观察物会具有放大/缩小的效果,第三摄像功能部3通过光组件的透镜观察到的光发射/接收器件的光窗会相对实物放大/缩小,此放大/缩小的倍数即为透镜放大/缩小系数。

52.因此,通过步骤s110

‑

s150,完成本发明的光电模组的无源耦合。

53.此外,通过本发明的图像耦合的方法,还可以进一步进行耦合后产品的合格检测。

54.产品检测步骤s160:参见图16,此时为光组件侧面的成像。图中大圆为侧面透镜的轮廓圆十字线交点为其圆心,小圆为光发射/接收器件的光窗的轮廓圆。无源耦合后,光组件的透镜和光发射/接收器件的位置可能会因为二者之间粘接材料或耦合机台的精度的影响而发生偏移,因此需要进行同心度测量,具体步骤为:

无源耦合后通过侧面的第三摄像功能部3对光组件的透镜和光发射/接收器件的位置度进行自动聚焦、拍照,拍照完成后通过设备程序自动圈出光组件的透镜的圆形轮廓并以该轮廓的圆心为圆心,以透镜的光学平坦区画圆,最后查看光发射/接收器件是否在画出的圆形范围内,在范围内即表示合格,超出范围即表示不合格,并对不合格品进行标定,上传测试数据。

55.因此,本发明还将耦合和自动检测集成到一台设备上,不仅量化了透镜和光发射/接收器件的位置度,还减少无源耦合生产线的占地面积和检测工位,极大的提升了检测效率并降低了生产的人工成本。

56.在本发明中,所述光组件移动部6可以为吸嘴,但本发明不以此为限,各种能够移动光组件的设备均可以。

57.第一摄像功能部1和第二摄像功能部2可以是位于第一载台和第二载台上方的两个摄像头,也可以是一个摄像头分别在第一载台和第二载台之间移动。

58.本发明具有如下的优点:1、利用图像识别的方法进行耦合,通过图像观察快速判断光组件与光发射/接收器件位置,节省了盲目搜索时间;2、无须使用驱动电路,节省了零部件;3、减少了光组件设计的难度,简化无源耦合的步骤,可以在各种基板上完成耦合;4、实时看到耦合的效果,可操作性强;5、将耦合和自动检测集成到一台设备上,不仅量化了透镜和光发射/接收器件的位置度,还减少无源耦合生产线的占地面积和检测工位,极大的提升了检测效率并降低了生产的人工成本。

59.以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施方式仅限于此,对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单的推演或替换,都应当视为属于本发明由所提交的权利要求书确定保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1