能控制近视进展的角膜塑形镜的制作方法

1.本发明涉及一种能控制近视进展的角膜塑形镜。

背景技术:

2.当前的角膜塑形镜一般分前表面和后表面。后表面通常由内而外分成基弧区(base curve, 后简称bc)、反转弧区(reverse curve, 后简称rc)、配适弧区(alignment curve, 后简称ac)和周边弧区(peripheral curve, 后简称pc)。前表面根据设计不同,通常有1弧2弧和3弧及多弧设计。

3.目前的角膜塑形镜除了可以暂时性提高裸眼视力,降低近视性屈光度,而且有30%

‑

40%的眼被发现能部分延缓近视的进展,特别是眼轴的延长。但是大部分当前技术不能确保或再进一步提高对近视进展控制的比例和能力;延缓近视眼轴延长在于角膜塑形镜内表面自内向外的第二弧

‑

反转弧的高屈光力,导致外界远、近物体发出的光线通过360度旋转对称或180度旋转对称的反转弧成像在视网膜周边的位置会比通过镜片基弧区域(靠近瞳孔中心)的光线成像更靠近视网膜的前面,形成瞳孔区光线的近视性离焦点(myopic defocus);超过或等于180度鼻、颞侧近视性视网膜周边离焦点或360度范围的周边视网膜成像的近视性离焦点设计在恒河猴动物试验,以及其他日抛型软镜(比如misight)设计中均发现能显著延缓近视进展。当前的技术形成的近视性离焦点范围差异巨大,所以导致角膜塑形镜控制近视进展的能力有些好,有些不好;现有技术的反转弧设计因为要内外分别衔接bc和ac,而且形态上比基弧和配适弧都陡峭(更弯曲),还因为角膜曲率范围在人群中不是固定值,常见范围为39.0d

‑

46.5d(ac的曲率范围落在7.25mm

‑

8.65mm),前后12.5d的差异;外加现有技术角膜塑形镜矫正近视的屈光度范围大部分在

‑

0.50

‑‑

6.0d(如果角膜曲率一致,那么总共会有6.0d的bc区屈光力降度设计差异);而且,因为bc, rc, ac,pc的弧段宽度设计可不同,直径可不同,不同的个体差异和品牌设计差异,导致公开报道的球面设计的rc屈光力与bc屈光力差值不恒定,差异范围大约在3.0d

‑

12.0d;这样,现有技术rc和bc之间的泪液容积和高度差各不同;虽然有专利(us2020/0409179a1)申明反转弧rc和基弧bc的连接处直线距离到角膜的范围应该是89um

‑

189um来设计rc,但其未说明rc宽度;不同rc宽,会有不同的rc和bc差或镜片矢高差,及不同的定位荧光素图像。现有技术rc和bc的屈光力差值不是恒定的,也就是周边视网膜成像的近视性离焦点的程度不恒定,控制近视的能力也会不一样,导致有些角膜塑形镜控制近视很好,有些控制近视不是很理想。总体来说,rc和bc差异越大,控制近视越好。但是现有技术的角膜塑形镜,主要为了提高裸眼视力,降低近视性屈光度;需要主要解决的是裸眼视力,并未涉及周边近视性离焦量或近视进展的控制。

4.现有技术的角膜塑形镜多为了提高视觉质量的目的,其光学区一般在6.0mm以上,甚至还有7.0mm大光学区设计(cn207473225 );他们更多的是为了提高配戴时夜间视物能力,而不是控制近视进展的目的。塑形镜夜戴或白天配戴时实际中心压平区在3.5

‑

4.5mm范围,特别是随着目标屈光度的增加,中心压平区减少,公式t0=

‑

s2d/8(n

‑

1)[备注:t0为塑形镜压平中心角膜上皮层深度,一般平均报道值为12

‑

15um, 最大20um;s为塑形镜压平的角

膜中心面积,d为矫正的近视性屈光度,n为折射率]。在同一压平深度下,矫正较高屈光度,压平角膜中心区面积较小。现有技术的光学区大小参数设计未考虑实际压平面积的平方与屈光度反比,也未考虑到近视性离焦点因素去控制近视进展。

[0005]

中心角膜压迫因子(又称jessen factor, jf)是除了屈光度外,在bc上的额外正压力,通常为0.50d(如果近视屈光度≤

‑

1.00d)或0.75d(

‑

0.75d

‑‑

6d)。 jf=k

f

‑

r

‑

bc处屈光力(k

f

为角膜3mm平坦曲率值,r为近视性屈光度), 从公式可知,jf越大,bc的屈光力越小。jf值用来补偿白天摘镜后角膜回弹恢复过程中的屈光度;增大jf,不但可补偿夜戴时间不够或者度数偏高导致白天下午和晚上未戴镜前裸眼视力不够好,而且可增强对近视的控制;回顾性临床研究数据表明,对于低度数(≤

‑

1.0d)患者,现有技术的角膜塑形镜近视控制力度不够,因为周边近视性离焦程度低。导致周边近视性离焦程度低的镜片设计上的缺陷有jessen因子小,bc处降度小,bc屈光力和rc屈光力的差异值小,及光学区设计大;以上任一两个因素叠加都容易进一步减少了瞳孔区的近视性离焦,减少周边视网膜成像位置的前移,导致近视进展控制不良。此外,2020年一项前瞻性角膜塑形镜配戴者随机临床研究(nct02643342)验证了jf值为1.75d组眼轴比jf值为0.75d组的近视性眼轴控制的更好(各组与基线眼轴比:jf=1.75d组平均缩短

‑

0.031mm,vs.jf=0.75d组平均增加+0.003mm,p<0.05);也即高jf可更好的控制近视性眼轴的延长。

技术实现要素:

[0006]

本发明的目的是针对以上不足之处,提供了一种能控制近视进展的角膜塑形镜。

[0007]

本发明解决技术问题所采用的方案是,一种能控制近视进展的角膜塑形镜,包括镜片本体,所述镜片本体的外表面包括从中心向外依次相连的中心光学弧区、外弧区,镜片本体的内表面包括从中心向外依次相连的基弧区、反转弧区、第一配适弧区、第二配适弧区、周边弧区,所述中心光学弧区与基弧区的宽度相同,所述反转弧区与第一配适弧区的屈光力差值为5.0d

‑

11.0d,所述反转弧区与基弧区的屈光力差值为11.0d

‑

16.5d,镜片本体的中心角膜压迫因子为1.00d

‑

2.00d。

[0008]

进一步的,所述基弧区的宽度为5.0mm

‑

6.2mm。

[0009]

进一步的,所述镜片本体外表面周边的屈光度与中心区的屈光度的差值不小于7d且不大于16d。

[0010]

进一步的,所述反转弧区的宽度为0.4mm

‑

1.0mm,第一配适弧区的宽度为0.4mm

‑

0.7mm,第二配适弧区的宽度为0.3mm

‑

0.7mm,周边弧区的宽度0.3mm

‑

0.5mm,外弧区的宽度为0.1mm

‑

1.0mm。

[0011]

与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:结构合理,设计简单,能更好的控制戴镜中或摘镜后视网膜成像的近视性离焦量,中心光学弧区宽度小,提高周边离焦度的范围和程度,从而更高概率的控制近视进展,中心角膜压迫因子为1.00d

‑

2.00d,提高傍晚的裸眼视力,降低残余屈光力,增大周边近视性离焦量,从而更好的控制近视进展,特别是低度数近视。

附图说明

[0012]

下面结合附图对本发明专利进一步说明。

[0013]

图1是镜片本体外表面的结构示意图。

[0014]

图2是镜片本体内表面的结构示意图。

[0015]

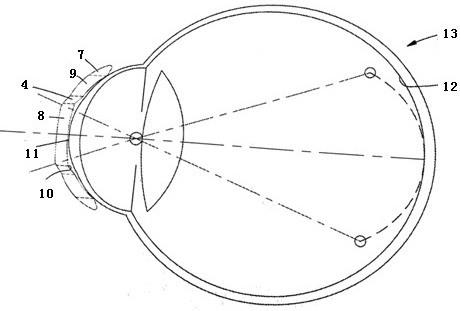

图3是镜片本体配戴在角膜上的结构示意图。

[0016]

图4 是光学区设计参考图。

[0017]

图5 是光学区设计原理示意图。

[0018]

图中:1

‑

中心光学弧区;2

‑

外弧区;3

‑

基弧区;4

‑

反转弧区;5

‑

第一配适弧区;6

‑

第二配适弧区;7

‑

周边弧区;8

‑

镜片本体;9

‑

配适弧区;10

‑

基弧区与反转弧区交接区;11

‑

角膜前表面中心区;12

‑

周边视网膜对焦位置;13

‑

眼球;14.反转弧区制造的视网膜周边成像的近视性离焦点。

具体实施方式

[0019]

下面结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明。

[0020]

如图1

‑

3所示,一种能控制近视进展的角膜塑形镜,包括镜片本体8,镜片本体采用球面光学区设计和反转弧设计,所述镜片本体的外表面包括从中心向外依次相连的中心光学弧区1、外弧区2,镜片本体的内表面包括从中心向外依次相连的基弧区3、反转弧区4、配适弧区9、周边弧区7,配适弧区包括依次设置的第一配适弧区5、第二配适弧区6,所述中心光学弧区与基弧区的宽度相同,所述反转弧区与第一配适弧区的屈光力差值为11.0d

‑

16.5d,所述反转弧区与基弧区的屈光力差值为5.0d

‑

11d,镜片本体的中心角膜压迫因子为1.00d

‑

2.00d,所述基弧区的宽度为5.0mm

‑

6.2mm,所述镜片本体外表面和内表面采用同趋势设计,镜片本体外表面周边的屈光度与中心区的屈光度的差值不小于7.0d且不大于16.0d,所述反转弧区的宽度为0.4mm

‑

1.0mm,第一配适弧区的宽度为0.4mm

‑

0.7mm,第二配适弧区的宽度为0.3mm

‑

0.7mm,周边弧区的宽度0.3mm

‑

0.5mm,外弧区的宽度为0.1mm

‑

1.0mm。

[0021]

下面给出一具体实施例:其中,曲率和屈光度可经换算得到,r=(n

‑

1)/p;r为曲率(单位是mm),n=1.3375, p为屈光力(d)。

[0022]

对10.6mm直径的普通片,后表面各弧径宽分别如下:基弧区的宽度为6.2mm,反转弧区的宽度为0.5mm,第一配适弧区的宽度为0.7mm,第二配适弧区的宽度为0.5mm,周边弧区的宽度0.5mm。前表面:中心光学弧区的宽度为6.2mm,外弧区的宽度为0.3mm;基弧区的屈光力值为39.24d,曲率半径为8.60mm;反转弧区的屈光力值为51.00d,曲率半径为6.62mm;第一配适弧区的屈光力值为43.00d,曲率半径为7.85mm;第二配适弧区的屈光力值为41.50d,曲率半径为8.13mm;周边弧区的屈光力值为29.35d,曲率半径为11.50m;中心光学弧区的屈光力值为38.97d,曲率半径为8.66mm;外弧区的屈光力值为50.00d,曲率半径为6.75mm;后顶焦度+0.00d,中心厚度0.22mm。

[0023]

本角膜塑形镜,前后表面均球面设计,日戴或夜戴摘镜后均具有是更多的近视性离焦点设计:同一个近视性屈光度,不同角膜曲率的rc和ac的屈光力差值相对固定; rc和bc屈光力差值相对较高,且相同弧宽设计其差值固定;从而明确固定的增大近视性周边离焦量,从而更好的控制近视性离焦量。中心光学弧区设从传统6.2mm变动到可缩小至5.0mm,提高周边离焦度的范围和程度,从而更高概率的控制近视进展;中心角膜压迫因子从现有的0.50d

‑

0.75d到1.00

‑

2.00d,增大中心压差,提高裸眼视力,降低残余屈光度,增大周边视

网膜近视性离焦量,提高傍晚的裸眼视力,降低残余屈光力,增大周边近视性离焦量,从而更好的控制近视,特别是低度数近视,对于低度数,周边离焦点增加明显,临床试戴不影响定位和舒适度,残余屈光度更少,傍晚裸眼视力更好,眼轴控制更好;镜片本体外表面周边的屈光度与中心区的屈光度的差值不小于7.0d且不大于16.0d,白天配戴也可有7.0d

‑

16.0d的近视性离焦点设计,提高白天日戴的近视控制能力,而且目标后顶焦度范围可以是正值或为负值,甚至可达到+8.00

‑‑

8.00d(常见+0.75d

‑‑

5.00d);也可日戴矫正近视控制近视进展;因它前表面也具有高周边视网膜离焦点设计。

[0024]

不同屈光度和年龄能控制近视进展的角膜塑形镜光学区直径的设计如下表:

[0025][0026]

对于近视进展中的青少年儿童,减少常规片的中心光学弧区及基弧区,分别均从6.2mm到5.4mm;对于高度近视,中心光学弧区及基弧区设计均为5.0mm;以增加rc的近视离焦点的概率和范围,为更好的控制近视性离焦点靠近瞳孔中心,从而更好的控制近视进展。

[0027]

‑

3d不同曲率角膜ac屈光力(d)和曲率半径(mm)等的设计参数如下表:

[0028][0029]

前表面曲率曲率在前、后顶点不同屈光度制作范围下曲率值如下表(折射率n=1.415,中心厚度=0.22mm,且bc曲率=8.60mm):

[0030][0031]

图5中,光学区bc和rc曲率r2和r1、压平面积s,压平深度t0,图5中示有rc曲率(r1)、bc曲率(r2)及关系r1<r2; 本专利同时有增大jf因子变平或变大r2;根据近视控制和近视矫正的需要,缩小s(减少光学区)。

[0032]

d=(n

‑

1)(1/r2‑

1/r1)及t0=

‑

s2d/8(n

‑

1),d为目标减少的近视性屈光度,n为折射率,r2为bc弧曲率半径,r1为rc弧曲率半径,t0为改变的角膜中心厚度,s为压平面积。

[0033]

本专利如果公开或涉及了互相固定连接的零部件或结构件,那么,除另有声明外,固定连接可以理解为:能够拆卸地固定连接,也可以理解为:不可拆卸的固定连接,当然,互相固定连接也可以为一体式结构( 例如使用铸造工艺一体成形制造出来) 所取代(明显无法采用一体成形工艺除外)。

[0034]

在本专利的描述中,需要理解的是,术语

“ꢀ

纵向”、

“ꢀ

横向”、

“ꢀ

上”、

“ꢀ

下”、

“ꢀ

前”、

“ꢀ

后”、

“ꢀ

左”、

“ꢀ

右”、

“ꢀ

竖直”、

“ꢀ

水平”、

“ꢀ

顶”、

“ꢀ

底”、

“ꢀ

内”、

“ꢀ

外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本专利的限制。

[0035]

上列较佳实施例,对本发明的目的、技术方案和优点进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1